微震技術在江西某鎢礦地壓活動監測中的應用

藍恩桂 李凌飛

(1.江鎢集團江西漂塘鎢業有限公司;2.上海鵬旭信息科技有限公司)

江西某鎢礦始發現于20世紀初,屬于多金屬-石英細脈型高溫熱液礦床。建礦后經60多年開采,形成了大量采空區,暴露面大,加之礦區斷層發育,特別是F2、F3兩大斷層斜切整個礦體,以及F5、F6等大斷層的存在,導致礦區井下地壓活動頻繁,嚴重威脅了礦井安全生產[1]。該礦地壓活動的顯現形式主要為平窿有明顯開裂、破碎帶附近澆灌水泥墻面出現裂縫、頂板金屬支護設施下沉被壓彎、水溝的水出現下滲、裝礦機道底板塌陷、采空區間柱嚴重扭曲變形、巖塊崩落產生大量裂縫、采場片幫冒頂增加等[2]。

為分析和控制地壓活動,預防地壓災害發生,礦區通過設置測量標志、安裝地壓木滑尺,采用全站儀點對點滑動位移測量以及較先進的便攜式巖體聲發射監測儀等對地壓活動進行監測,在一定時間段內,為礦區安全生產提供了大量有價值的監測數據,在一定程度上發揮了地壓活動的監測預警作用。但該類方法的不足在于:監測受環境干擾大,讀數不精確;人工監測為間斷性的定期或不定期監測,時效性差,難以及時獲得地壓活動監測數據;監測人員必須到地壓活動現場進行監測,給監測人員的安全帶來了隱患。為此,本研究采用IMS微震監測技術對該礦地壓活動進行監測分析。

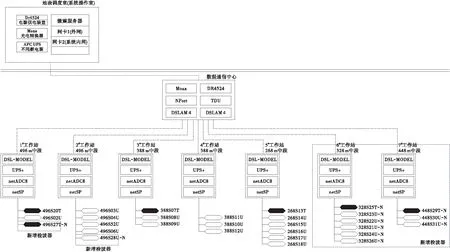

1 系統架構

江西某鎢礦于2011年10月引進了南非IMS微震監測技術,分2期工程建立了41通道IMS微震地壓監測系統(圖1),以實現全天候在線監測地壓活動,及時、準確獲取地壓活動信息,掌握地壓活動規律[3]。系統總通道數達到41個,傳感器29個,合理分布于496,448,388,328,268 m中段。系統重點監控268~496 m中段的中、西部III#帶采空區和西部I#帶采空區,同時適當兼顧監控礦區北組區域的地壓活動。

準確和靈敏地獲取微震事件的震源數據是利用微震技術分析地壓活動規律的基礎[4],通過Vantage可視化分析軟件進行數值建模分析,可知系統對礦區內目標監測區域所發生的微震事件的空間定位誤差基本可以達到10 m以內,里氏震級-2.5級以上的事件可以被準確地觸發和定位。為了盡可能減少應力波在經過空區、大斷裂帶以及解理裂隙發育區域發生能量衰減,降低應力波繞行引起的定位誤差[5],本研究在268,388,496 m中段共選取了3個圍巖完整性較好,且在50 m范圍內無較大空區和斷裂帶分布的區域進行了巷道孔壁內小藥量爆破試驗,結果表明,實際定位誤差分別為8.3,9.1,6.8 m,均小于10 m。可見該系統對于礦區微震事件的定位精度較優[6]。

2 礦區地壓活動規律分析

2.1 礦區整體地壓活動規律

圖1 微震系統架構

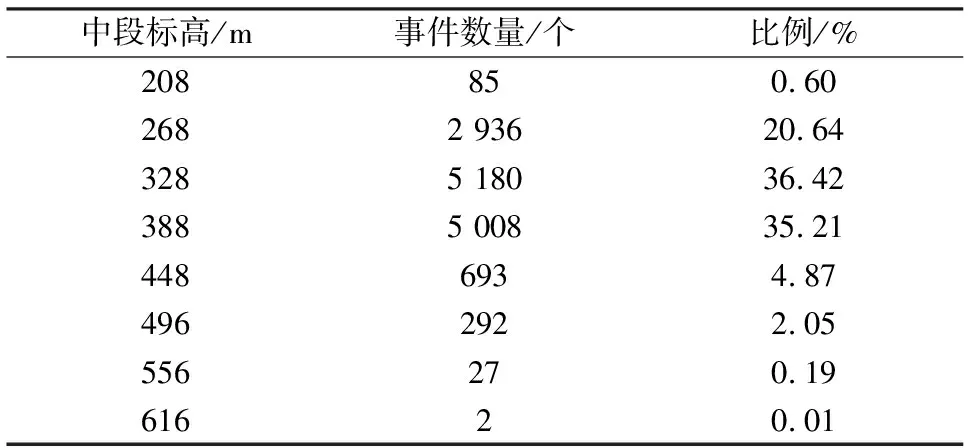

2017年全年(2017年1月1日00:00:00—2017年12月31日23:59:59),微震系統共監測到 14 223 個不同微震事件,平均每天發生約40~50個事件。微震事件主要聚集于268,328,388 m中段,其次為448,496,208,556,616 m中段。微震事件數量反映了相關區域的地壓活動劇烈程度[7],由此可見該礦區328 m中段地壓活動最為強烈,其次依次為388,268,448,496,208,556,616 m中段(表1)。

表1 各中段微震事件數量統計

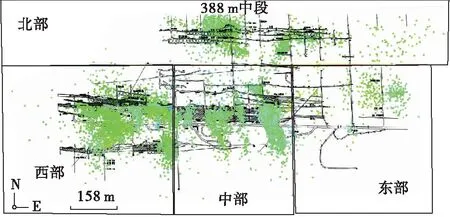

388 m中段為礦區東西走向最長、南北跨度最大的一個中段,因此可以該中段平面為基點,將全礦區劃分為西部、中部、東部和北部。其中,西部西起礦區西部邊界,東以0#線為界,北至F2斷層北部已探明邊界,南至礦區南界;中部為0#~15#線,南北界以西部北界順延;東部西起15#線,東至礦區東界,南北與中部對應界順延(圖2)。各區微震事件統計數據件表2。

表2 礦區各區域微震事件統計

圖2 礦區分區示意

分析表2可知:礦區中部與西部是微震事件相對聚集的區域,表明兩者地壓活動相對劇烈,與礦區地質構造和開采強度息息相關[8],F2斷層自北向南橫切西部Ⅰ#帶和Ⅲ#帶礦脈,F5斷層自西向東貫穿整個Ⅲ#帶礦體,2條斷層在Ⅲ#帶西部相交,導致相關區域巖性破碎,節理裂隙發育,并且Ⅰ#帶和Ⅲ#帶的中西部采場是礦區全年主要開采區域,開采擾動也加劇了該類區域的地壓活動。

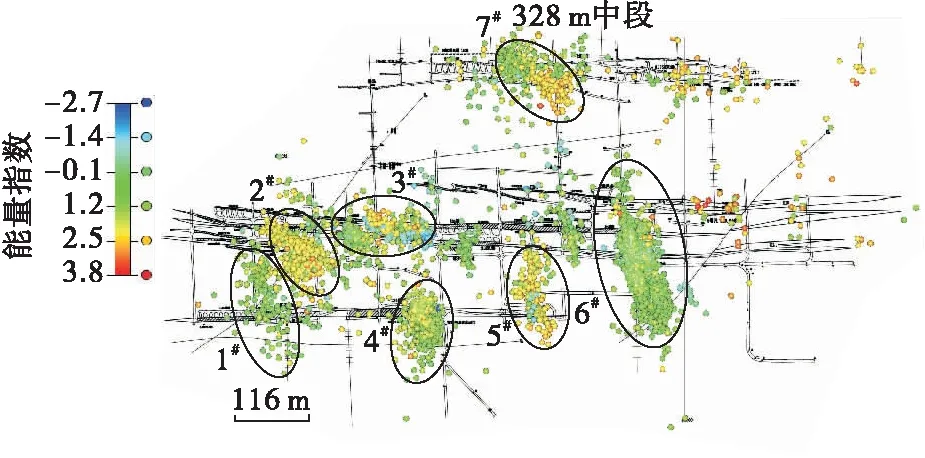

2.2 礦區局部地壓活動規律

總體上,礦區268,328,388 m中段為地壓活躍區域,中部、西部為地壓活躍區域。本研究以328 m中段為例,分析該中段各區域的地壓活動規律。在Vantage可視化分析軟件中設置時間段為2017年1月1日00:00:00—2017年12月31日11:59:59,而后選取空間過濾器,將空間邊界范圍選取為328 m中段,在3D視圖上可以直接將該時間段內發生于該中段的微震事件進行直觀地顯示(圖3)。分析圖3可知:①328 m中段2017年全年有7個事件相對較為聚集的區域,7個明顯事件聚集的區域中,2#、3#、4#、5#、7#區域有明顯的事件聚集現象;②位于西部的1#、2#、3#、4#區域被F3、F5、F6斷層包裹,表明相關區域同時受3條斷層共同影響,解理裂隙急劇發育,地壓活動劇烈;③累積的微震事件以大致垂直角度簇狀聚集于F3、F5斷層,此外,東部的F2斷層也存在幾乎垂直于走向的事件聚集形態,表明沿斷層走向的垂直方向存在著明顯的構造應力影響區域,并且具備了明顯的方向性和區域性,與礦區構造應力對圍巖穩定性的影響規律較一致[9-10]。

圖3 2017年328 m中段全年累積事件分布

3 實例分析

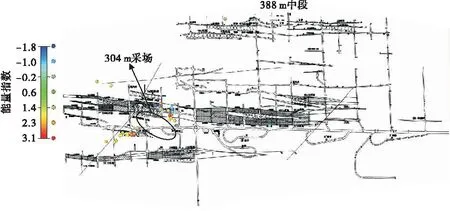

2017年9月下旬,388 m中段的304采場附近出現了異常事件聚集現象(圖4),并于9月20日發生了1個大震級事件,如圖5所示。

圖4 388 m中段事件聚集

分析圖4可知:388 m中段304采場出現了異常事件聚集現象,5 d內便發生了22個微震事件,區域微震事件聚集程度明顯,與此同時,各項地壓災害風險評估指標變化平緩,表明絕大部分事件均屬于小震級事件,能量釋放平緩[11-12],主要由于304采場采礦活動誘發了二次應力調整,導致相鄰巖體形成新的微裂隙或原有裂隙進一步擴展。直至2017年9月19日15:18:59發生了1個-0.9級的大震級事件,大震級事件的產生往往伴隨著瞬間較大能量的釋放,預測極有可能引發較明顯的地壓顯現甚至災害發生。在次日安全排查中,發現在388 m中段0#~4#線304采場附近巷道發生了一般規模的冒頂現象,但并未有人員傷亡和設備損傷(圖5)。

圖5 388 m中段事件聚集現象

4 結 語

通過構建江西某鎢礦微震監測系統,基于微震技術理論對該礦區的地壓活動規律進行了監測分析。結果表明:268,328,388 m中段為地壓活躍區域,礦區中部和西部為地壓活躍區域。結合地質資料對微震監測數據進行了定性解譯,認為礦區F3、F5、F6斷層共同影響的區域為地壓活躍區域,斷層走向的垂直方向為構造應力的影響方向,大斷層對圍巖的影響具有明顯的方向性和區域性。

參 考 文 獻

[1] 楊作林.微震信號識別與地壓災害微震前兆規律研究[D].贛州:江西理工大學,2014.

[2] 李凌飛,江文武,楊 揚,等.某鎢礦微震事件定位精度分析[J].中國鎢業,2015(5):29-33.

[3] 李 瑞,吳愛祥,王春來,等.微震監測參數主要特性及關系的研究[J].礦業研究與開發,2010,30(6):9-11.

[4] 張 平.紅透山銅礦地壓監測系統建立與應用[J].有色礦冶, 2013,29(1):11-13.

[5] 朱仕林,江文武,廖永斌,等.基于FLAC3D對贛南某鎢礦采空區的研究及治理方案[J]中國鎢業,2017(6):40-45.

[6] 梁正召,唐春安,朱萬成,等.巖石非均勻性對震級-頻度關系的影響的數值模擬[J].地震研究,2003,26(2):151-155.

[7] 陳炳瑞,馮 夏,曾雄輝,等.深埋隧洞TBM掘進微震實時監測與特征分析[J].巖石力學與工程學報,2011,30(2):275-283.

[8] 錢七虎.巖爆、沖擊地壓的定義、機制、分類及其定量預測模型[J].巖土力學,2014(1):1-6.

[9] 趙毅鑫,姜耀東,王 濤,等.“兩硬”條件下沖擊地壓微震信號特征及前兆識別[J].煤炭學報,2012,37(12):1960-1966.

[10] 徐林生,王蘭生.二郎山公路隧道巖爆發生規律與巖爆預測研究[J].巖土工程學報,1999,21(5):569-572.

[11] 楊承祥,羅周全,唐禮忠.基于微震監測技術的深井開采地壓活動規律研究[J].巖石力學與工程學報,2007,26(4):818-24.

[12] 王春來,吳愛祥,劉曉輝,等.深井開采微震活動容量維度Df變化特征[J].工程科學學報,2010,32(11):1379-1382.