信息化施工在超淺埋暗挖通道中的應用

楊克軍

(溫州設計集團有限公司,浙江 溫州 325000)

0 引言

近年來,隨著國民經濟的高度發展,市民對交通的順暢以及安全需求日趨提高。各類城市地鐵出口、地下道路出口、人行通道的建設如火如荼,而由于上述類型項目為新增需求,普遍規劃滯后,大多需要在已建道路下實施,為盡量降低造價、減少中斷交通時間,大多采用超淺埋暗挖施工,根據隧道分類規定:拱頂覆土厚度(H)與結構跨度(D)之比,即覆跨比不大于0.6時為超淺埋[1]。而正是由于采用超淺埋暗挖技術施工而且又是在城市地下工程周圍環境復雜的情況下實施,故對項目實施的信息化施工及動態設計提出了更高的要求。

1 工程概況

某沿海地區地下人行通道橫穿城市道路,道路寬度為30 m,通道呈工字形布置,主通道結構寬度7.5 m,通道頂覆土厚度為3.25 m,覆跨比為0.433。通道上方分布有電力、電信、綜合、路燈、雨水、給水、污水、燃氣等市政管線,其中雨水Φ900(混凝土)、給水 DN600(鑄鐵)、污水 Φ900(混凝土)為該項目的控制管線。

2 信息化施工

由于本工程位于城市中心商區,暗挖通道穿越城市道路,周邊高樓林立,商業發達,交通繁忙,地下有煤氣、雨水、污水、電力等重要市政主干管路,環境條件十分復雜,如何有效控制通道施工對周邊建筑物、地下管線、既有交通道路的影響是基本要求;同時作為在濱海相沉積的“四高兩低”的淤泥地層運用超淺埋暗挖工法,存在著較大的不確定性和風險性。信息化施工的技術控制成為了該項目順利實施的重中之重。本項目的信息化施工首先根據經驗初步選定設計參數,在施工過程中通過監測地下工程結構受力與變形等數據,進行數據分析、信息反饋,以判斷地下工程穩定性及支護結構對圍巖的加固效果以及施工進尺速度合理性,并據以修正結構支護參數,調整施工速度,進而安全可靠的完成施工。信息化施工是一個全程、動態、不斷完善的過程,起著“安全監控、設計反饋、指導施工”等一系列重要作用。

3 監測設計

3.1 地表變形控制指標

本工程以主要保證地層及支護結構穩定角度出發,即從保證施工安全角度,以暗挖通道上方土體不發生坍塌,不影響上方道路路面安全時允許產生的最大地表沉降值作為控制基準。目前,國內對地表變形控制標準定為+10 mm、-30 mm。結合Peck公式預測地面沉降,按照地層損失率1.1%控制,調整為+10 mm、-50 mm來控制。

3.2 地下管線變形指標

過量的地面沉降會導致管線的斷裂,影響其正常使用甚至引起災難性事故,后果極其嚴重。由于各種管線對沉降影響的敏感性和耐受力因其材質、連接方式、接口材料、變形的允許指標及施工質量、使用年限不同而有較大的差異。具體控制指標參考相關資料,見表1。

表1 各種常用管線材料的允許沉降值

3.3 建筑物沉降控制指標

沉降對地面建筑的危害主要表現在地面的不均勻沉降引發的建筑物傾斜(或局部傾斜)。具體參照《建筑地基基礎規范》中對各類建筑的允許傾斜值相關規定。

3.4 通道受力及變形控制指標

超淺埋暗挖法施工中,洞內監控量測可以分為:凈空收斂值(拱頂下沉、周邊位移)和結構受力(鋼架鋼筋應力、圍巖壓力)。

(1)結構周邊位移值控制指標

通道變形一般根據地質條件,環境要求和施工情況并結合有關規范規定共同確定。本工程暗挖通道埋深為3.25 m,跨度平均為7.5 m,圍巖類別主要為Ⅴ類,初支結構允許相對位移按0.20%~0.8%計算,即15.0~60 mm,設計預留量變形為50 mm,結合現場復雜的地質條件以及參考北京、廣州等地鐵工程的施工經驗,將通道拱頂下沉控制指標確定為50 mm、兩側邊墻水平收斂控制指標確定為50 mm。

(2)通道結構受力控制指標

結構受力控制指標主要包括:圍巖和初支之間接觸壓力,初期支護鋼筋應力。

a.鋼筋應力控制標準

根據設計文件,施工中拱架主筋采用直徑為Φ25 mm的Ⅱ級熱軋螺紋鋼筋,其抗拉、抗壓強度設計值為f=300 kPa,即為鋼筋應力的控制標準。

b.圍巖和初期支護之間壓力估算

因本通道上覆圍巖很薄,屬于超淺埋暗挖隧道,除考慮上覆土柱自重應力外,還應考慮水壓力和外荷載(例如汽車、地震荷載等),此外還應考慮一定的安全系數,因此,結構的承載能力要遠遠大于上覆土柱土壓力,考慮一部分安全儲備,則結構實際按照能夠承受的垂直壓力應為0.19 MPa,水平壓力為0.16 MPa來作為控制指標。

表2 監控量測項目表

3.5 監控量測內容

從考慮工程結構穩定及施工對周邊環境影響出發,本工程監測項目可以分為三類:第一類是支護結構的變形和應力、應變監測;第二類是支護結構與周圍地層相互作用監測;第三類是與結構相鄰的周邊環境的安全監測。主要有:地表沉降、建筑物下沉、凈空收斂、土層壓力、初支內力等,見表2。其中地表沉降、凈空收斂等項目監測直接易行,作為主要的監測項目。

4 數據分析

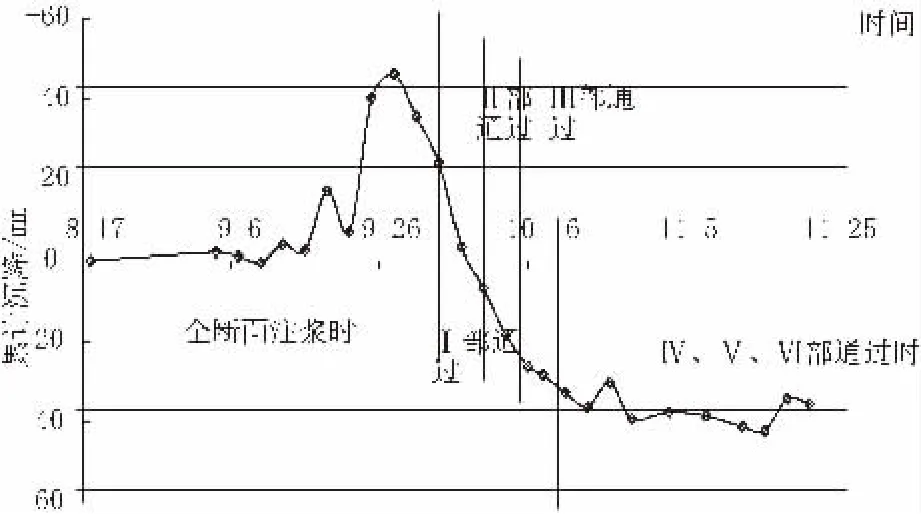

現場監測取得地面沉降、圍巖與支護結構位移、支護結構內力、周邊建構筑物及管線變形等信息,通過對這些信息進行處理和分析:將監測結果以及通過計算求得的監測間隔時間、累計監測時間、監測位移值、累計位移值、當時位移速率、平均位移速率等列成表格,并繪制相應的與時間對應關系的位移—時間曲線圖;必要時應用數學方法對監測所得的數據進行回歸分析,找出位移隨時間變化的規律。從而為信息反饋提供基礎資料。以通道施工期間對地表沉降觀測為例,圖1為通道某點在通道施工過程中的沉降數據。

圖1 通道某點沉降歷時曲線

通過上述沉降數據,經分析監測數據可以看出,暗挖通道1、2、3分部開挖通過監測斷面時,地表沉降較大,4、5、6分部通過監測斷面時,地表沉降較小,產生這樣現象主要是因為:暗挖正洞為超淺埋結構,上部開挖成型到初支完成需經過一定時間,出現卸載應力重分布,引起地表較大變形;而下部開挖通過時由于上部臨時仰拱的原因,同時上部初支已封閉,故產生較上部小的變形。

5 信息反饋

根據周邊影響物、通道受力及變形等相關數據分析,依據以下原則進行預測,及時調整設計參數、施工方案,以確保項目實施的安全性和經濟性。當變形數值和速率較小時,減少施工程序,加快施工進度,降低工程造價;變形數值較大時,則增加必要的輔助措施,以保持變形值及速率基本正常。

(1)根據位移—時間曲線,找出不同時間的位移值和位移發展趨勢,預測判斷可能出現的最大位移值,進而判斷結構及建筑物、管線的安全性。同時對位移速率進行分析,判斷地層與支護結構的穩定性和支護結構的可靠性。

(2)當位移—時間曲線出現反彎點,即位移出現反常的急劇增長現象,表明支護體系已呈不穩定狀態,應加密監視,并適當加強支護,必要時立即停止開挖并進行施工處理。

(3)測點實測變形量或用回歸分析推算的最終變形量均應小于允許變形量。當位移變形速率無明顯下降,而此時實測變形量已接近允許變形量,或支護混凝土表面已出現明顯裂縫時,必須立即采取補強措施,并改變施工方法或施工參數。

(4)變形速率趨于零,同時支護內力及地層土壓力變化也趨于穩定時,可根據這兩個資料判斷結構已處于最終穩定狀態。

6 結語

信息化施工技術是超淺埋暗挖技術實施的基礎,是在整個實施過程中,地面沉降、建筑物沉降、管線沉降等環境控制指標及通道受力、變形等結構安全控制指標都嚴格限定在允許范圍之內,周圍環境得到了嚴格保護的必要措施和保障。通過信息化施工可以在實施過程中對通道施工對其周邊環境的影響,對地表沉降、周邊建構筑物、管線變線、支護及圍巖受力和變形等項目進行全程的監測,并通過監測及信息反饋優化了設計和施工參數,制訂出環境保護措施,確保了施工安全高效進行。