空間生產視角下舊城社區更新研究

李 峰

(西南交通大學建筑與設計學院,四川 成都 611700)

0 引言

新常態背景下,我國的城市建設重心逐漸由增量擴張轉向存量盤活,舊城更新工作也在全國各地展開。在政府和資本的主導下,舊城更新過度追求效率和經濟利益,而出現了很多社會分異、空間剝奪和隔離各類等問題。國內目前大多數關于舊城更新的研究都是聚焦于規劃技術和更新制度的研究,而缺乏對舊城更新過程的探究。本文利用空間生產的視角,透析舊城更新背后各個參與主體的動機和策略,分析舊城更新的過程和結果,并對其中的問題進行反思。

1 空間生產與舊城社區更新

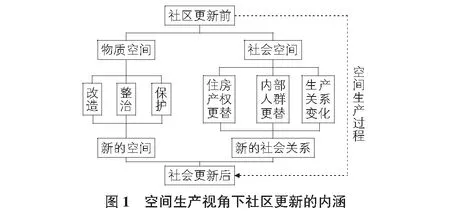

空間生產理論是20世紀70年代法國哲學家列斐伏爾提出來的,是認識社會—空間關系的重要理論框架。空間生產的理論核心是關注不同行為主體對空間價值的關注差異,生產出來的空間體現著不同主體的訴求。在理論中,空間不僅僅是單純的物質空間,更是社會關系的反映(見圖1)。

以空間生產的視角去解讀社區更新,需要重點關注其背后行為主體的生產動機和策略,厘清其中關系。此外,在此視角下,社區的更新不僅僅局限于關注物質空間的更新變化,還要關注其社會空間的變化。

2 空間生產主體的動機與策略解析

水井坊社區位于成都市錦江區老東門大橋外,西面以府南河為界,南面以香格里拉環形道路為界,東邊以孫家巷為界,面積約為9.7 hm2。歷史上這里曾是一個酒坊,始于元末明初,1998年被挖掘出酒坊遺址,被列為“國家重點保護文物單位”。在改造之前,社區以居住功能為主,配以一些日常的小商業,地塊內保留了大量集中的川西民居風格的傳統院落。改造后,注入酒吧、餐廳、時尚店等新業態,打造成都蘭桂坊特色酒吧街區和水璟唐街區。在其社區的更新生產過程中,其行為主體主要有政府、資本(開發商)和居民,三者有著不同的生產動機,在其中起著不同推動作用。

2.1 各主體生產動機

2.1.1政府動機

政府的生產動機主要有三點:首先,政府需要提升形象,增加政績。水井坊社區處于成都的中心城區,地理位置優越,政府對其改造,不僅能增加城市經濟效益,同時也是顯而易見的政績。其次,舊城社區更新是保護歷史,打造城市名片的需要。水井坊社區帶有歷史文化元素,政府需要保護歷史遺存,并借此打造城市的特色名片。最后,政府是城市的管理者,需要改善居民生活環境,保障居民利益。

2.1.2資本動機

資本的動機主要歸納為兩點:第一,實現資本增值。水井坊社區靠近市中心,升值潛力大,很大的調動了資本主體更新的積極性。第二,提升企業形象和影響力。水井坊社區是帶有歷史遺址性質的社區,資本投入資金對其改造,更容易獲得政府的支持,同時也能體現出企業對文物保護的責任感,提升企業形象和影響力。

2.1.3居民的生產動機

地方原住居民主要是手工業者、個體戶和租房者,他們很少考慮到水井坊更新后是否會繼續延續傳統民居風貌,更加多的是追求個人利益的最大化。

2.2 行為策略分析

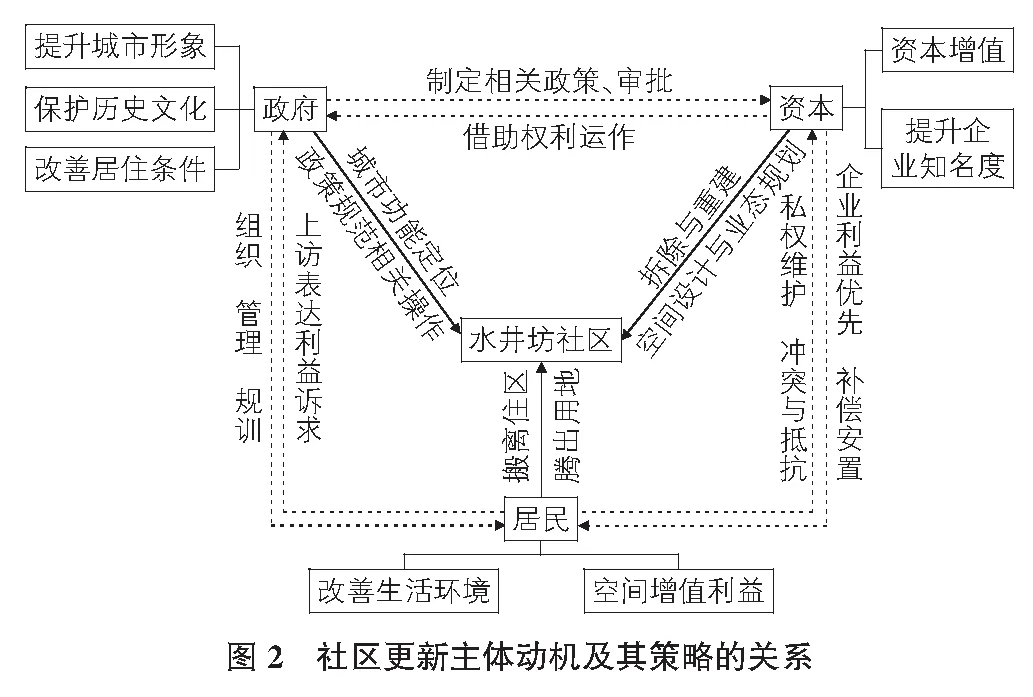

政府行為主要有兩種:一方面為了保證水井坊社區的拆遷、建設等工作的順利進行,出臺一些政策和法律條文。另一方面參與制定城市發展各個層次的規劃,從成都市總體規劃到具體地塊的詳細規劃和實施,政府主要承擔“組織者和審批者”的角色。資本(開發商)的行為是投入資金,從政府手中獲取開發權之后,對地塊的居民進行拆遷安置。然后完成空間的設計和建設,并引入其他企業合作經營管理。而居民的行為主要是在更新之前,通過上訪政府要求改造,并且成立議事會,參與拆遷的各項事宜,維護個人利益。協商之后配合政府政策,為項目建設騰出用地。

2.3 各主體的關系解析

在水井坊的改造中,政府和資本是管理和合作的關系。政府是國家權力的行使機構,負責規劃、政策、法律文件的制定,對資本的開發建設行為有管理作用。同時,政府需要資本的資金,共同完成項目的開發建設。政府和居民是管理和保障的關系。政府運用權力去對居民的房屋征收,居民需配合政府的工作,同時政府也是人民利益的代表,在拆遷中需要維護居民的利益。資本與居民是交換關系,資本需要對居民補償拆遷款或者提供房源,居民為開發商讓出空間,在其中因為利益不均會引起兩者的對抗和沖突。社區更新主體動機及其策略的關系見圖2。

3 社區更新的結果

在政府和資本主導的舊城更新中,往往將原先以居住功能為主的地塊商業化,實現土地的最大經濟利益和城市效益。在這個過程中,不僅是物質空間的變化,其社會網絡關系也隨之改變。

3.1 物質空間的碎片化

在項目的建設過程中,地塊內的建筑基本被拆除。水井坊原有的傳統民居院落群被大肆的推倒,取而代之的是大尺度、現代風格的建筑。雖然在水璟唐區域呈現出傳統古建院落的風貌,但是地塊功能由居住轉換成了商業,其建筑尺度和街巷尺度也與之前不同,原先的街巷肌理文脈斷裂。整個區域的城市肌理多樣,呈現碎片化。建筑風格迥異,現代建筑與古建院落呈現異質拼貼的形式(見圖3,圖4)。

3.2 原有社會網絡的破壞

更新之前,水井坊原住居民之間具有穩固的社會網絡關系,其日常活動也多樣,社區充滿著活力。更新之后,社區居民全部遷出區域,原先的社會網絡關系和文化破裂。同時由于功能的改變,來這里的人群各異并具有流動性,主要是以消費活動為主,活動的類型較單一。

4 對水井坊社區更新的反思

水井坊社區的更新反映了我國目前舊城更新中普遍存在的問題,比如城市文脈斷層、社會空間結構分異等等,通過研究更新背后各主體的相互關系,我們需要深入反思其中的問題。

4.1 參與力量的非均衡

政府和資本組成的“城市增長聯盟”,主導著社區更新的發展方向。政府通過制定政策,迎合市場發展的需求;資本與政府合作,實現資本增值的同時也踐行了政府的意志。社區居民幾乎沒有話語權,更新的參與主體力量不均衡。

4.2 缺少中間力量

舊城居民的社會結構混雜,人群素質和學歷水平參差不齊,對舊城更新流程及相關信息了解較少。在社區的更新中,缺乏來自居民團體的溝通協調組織,也缺少來自專門的社會NGO組織,導致居民在與政府協商中始終處于弱勢地位。

4.3 公眾參與制度的不完善

在社區更新過程中,居民涉及的參與主要是在拆遷階段,關于個人利益的協調討論。而居民對社區更新的過程和結果缺乏發言權,也沒有自下而上的表達途徑,公眾參與機制沒有真正建立起來,最終居民只能被動的跟著政府和資本的步伐。

5 結語

本文以空間生產理論研究水井坊社區的更新,了解社區更新背后各主體的生產動機和策略,剖析其帶來的物質空間和社會空間的問題,并反思其背后機制。在社區更新中,需要注意考慮居民的意愿,完善公眾參與制度,加強社會NGO組織的培育,均衡各相關主體的力量,從根源上去解決更新出現的問題。