談綠色理念下的交通影響評價

陳 彥

(合肥學院,安徽 合肥 230601)

0 引言

城市化的不斷發展,為了緩解城市建設項目給周邊交通造成的影響,引入綠色交通理念,并結合新建項目交通影響評價發展的特點,合理的改善交通與土地利用之間的關系,來降低項目交通影響[1]。近幾十年來,中國主要城市迎來了公共建筑和住宅項目的建設階段。項目完成后,會對周邊地區的交通產生一定的影響,造成交通堵塞、交通事故等問題[2]。為了協調城市建設與交通發展的關系,促進城市可持續發展,北京、上海、南京、深圳相繼出臺并確立了交評體系。建設部發布了CJJ/T 141—2010建設項目交通影響評價技術標準,定量評估建設項目對城市交通系統影響的范圍和程度,提出減少項目規模、增加道路交通設施、推遲建設或分期建設等解決方案,有效協調城市道路交通建設。減少了由無序發展對交通造成的影響。

1 交通影響評價的定義與目的

交通影響評價(Traffic Impact Evaluation,簡稱TIE),或稱交通影響分析,是對土地開發項目與交通需求增長之間的關系進行研究,分析項目對城市交通的影響范圍和影響程度,從而確定相應的對策或修改方案,實施補償政策,以減小開發方案對交通的影響[3]。聯系建設項目本身開發特點,確定項目實施的可行性以及開發強度。通過調查項目周邊交通現狀,使土地利用與交通發展相協調,評價項目是否對周邊道路造成的影響強度,避免交通供需失衡,造成交通堵塞,從而造成汽車油耗增加,不論在路段還是交叉口,都會加劇環境惡化等問題。

交評分析旨在關注建設項目對周邊交通帶來的影響程度,并為預防未來年會產生的交通擁堵問題,提出可行的解決方案,消除誘導交通帶來的弊端。主要目的有:

1)擬建項目實施的可行性;2)交通基礎設施完備性;3)減少項目誘導交通帶來的影響,并提出改善措施;4)為建設項目提供決策依據。

2 評估內容

建設項目交通影響評價應包括下列內容[4]:

1)確定交通影響評價的范圍與年限;2)進行相關調查和資料收集;3)分析評價范圍內現狀、各評價年限的土地利用與交通系統;4)分析交通需求;5)評價建設項目交通影響程度;6)提出對建設項目評價范圍內的交通系統、建設項目選址、建設項目報審方案的改善建議,并對改善措施進行評價;7)提出評價結論。

3 案例分析

3.1 項目概況

項目用地性質為居住用地,總用地面積109 851.81 m2,總建筑面積209 637.20 m2,容積率2.0。擬建項目位于合肥市長豐縣北城新區,濟河路與清穎路之間,周邊用地開發強度不高,項目基地建成后,將誘導生成新的機動車流與非機動車流的明顯增加,停車需求也隨之擴大。

3.2 研究范圍

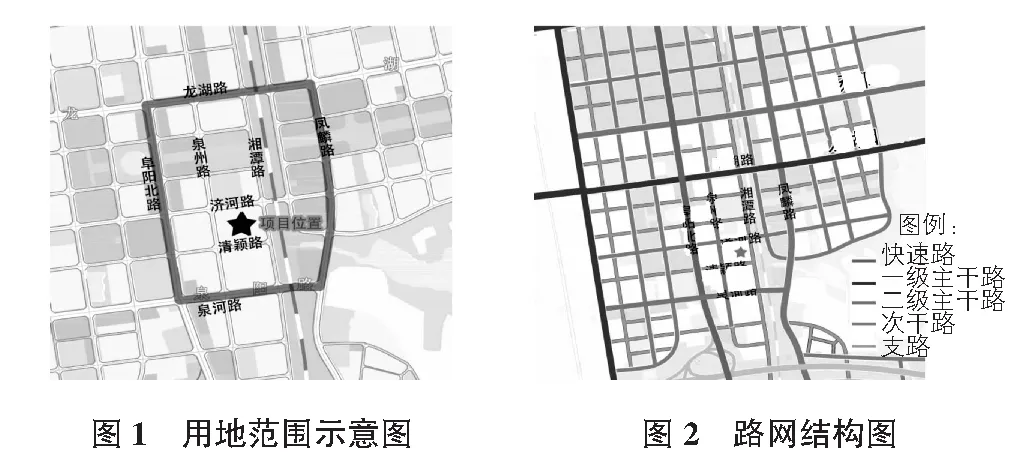

結合建設項目的啟動閾值,確定以龍湖路、阜陽北路、泉河路、鳳麟路一起圍合的地方作為研究區域。其中以濟河路、清穎路、泉州路與湘潭路構成的區域作為重點的研究范圍。用地范圍和路網結構圖,如圖1,圖2所示。

3.3 交通需求預測與評價

交通需求預測采用四階段法,主要包括交通生成、交通分布、方式劃分與交通分配。預測擬建項目周邊未來年產生的交通量并進行分配,確定項目基地周圍背景交通量。利用交通模型預測項目本身產生的交通量,并與背景交通量進行疊加,預測周邊道路高峰時段交通量。

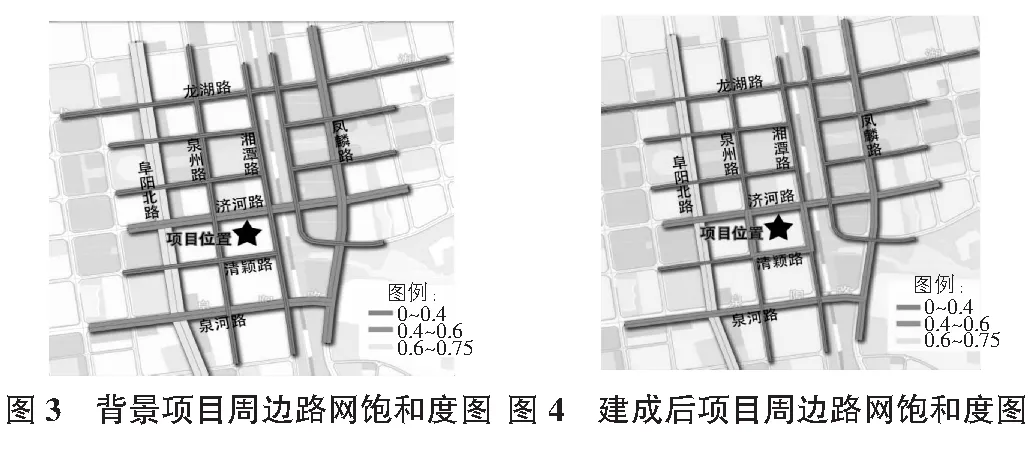

對與項目關聯較大的主要路段及項目周邊干道相交的主要交叉口分別進行了實地交通量觀測,獲得真實的交通數據,為進一步分析項目周邊交通狀況提供了可靠依據。為了對比項目背景交通量與誘導疊加后交通的路段飽和度,將基礎數據輸入TransCAD中,得出圖3,圖4。

由圖2可得,項目基地處,清穎路與泉州路,靠近項目的路段服務水平明顯發生變化,由A→B轉變,而周邊其他路段服務水平未有顯著改變,影響較小。

3.4 公共交通現狀

擬建項目周邊路網大致呈現方格網式,1 000 m范圍內公交站10對,500 m范圍內公交站2對,公交線路3條(506路、521路、46路),總體來說項目周邊目前公交線路和站點較少,公交服務水平有待進一步提升,公交站點具體位置和經過線路如圖5所示。

3.5 停車現狀

項目基地周邊停車以配建停車為主、路內停車為輔,主要配建停車場有項目周邊的住宅、商業等建筑內部配建有不少停車泊位。項目周邊路內停車現象很少,由于項目周邊開發時間不長,開發強度較低。

3.6 地塊出入口規劃

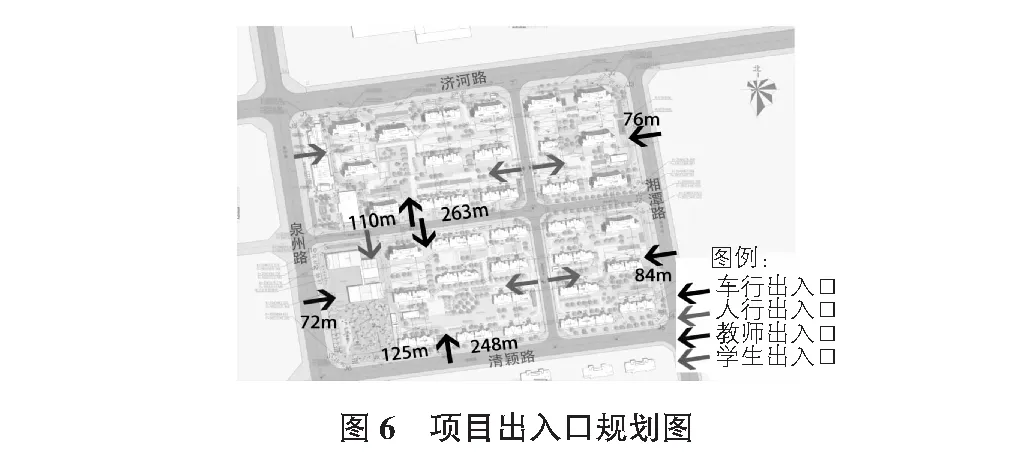

項目設置有12處開口,其中6處為機動車(含非機動車和行人)出入口,機動車出入口設置在湘潭路和清穎路上,另有一處人行出入口設置在泉州路上,出口位置如圖6所示。

3.7 建議措施

3.7.1以人為本的綠色交通理念

隨著城市不斷的發展,城鎮土地開發利用強度較大,建設項目容積率也是越來越高,居民所能享受的綠地隨之減少,因此,新市區應考慮建設更多的公共綠地,并統籌項目綠地,合理建設場所。努力打造慢行交通基礎建設,構建慢行交通網絡結構,使慢行交通成為整個交通運輸系統疏通功能不可或缺的一部分。在實現交通的安全、舒適、暢通目標的同時,也要保障交通的綠色環保。

3.7.2倡導“小街區、密路網”

由于小尺度街道營造完整而連續的城市機理,反之,大尺度街道使得城市機理破碎化。因此,“小街區、密路網”有利于混合用地,建設城市多樣性,提高道路網絡可達性。對比單一的干道網骨架網絡,更加重視了步行與自行車出行的環境,既生態又低碳,最大化居民活動的便利性,均衡交通負荷。

3.7.3強化公交優先理念

3.7.4靜態交通

對于適宜的項目,可從減少地庫開口數量,提高地庫使用率,整合利用地下空間角度,進行改善。由于不同時間段的不同地段的停車場需求量不同,而居民區主要以夜間停放為主,工作地點主要是日間停車,實現居民區與辦公區泊位的共享,在大數據時代,考慮區域搭建數據平臺,實現資源的最優化配置,緩解停車難問題。

4 結語

本文以交通影響評價為基礎,針對城市項目開發建設自身特征,分析了路網及交通流量,對比了背景交通與誘導交通前后的飽和度,引入了綠色交通理念,實現了“小街區、密路網”格局,并給出了一定的參考建議。

參考文獻: