瞬變電磁法在鐵路路基巖溶勘探中的應用

劉 偉

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,湖北 武漢 430063)

巖溶勘探一直是可溶巖地區(qū)鐵路物探勘察工作的重點。石灰?guī)r地區(qū)常見的巖溶形態(tài)有[1]:落水洞、豎井、漏斗、溶洞、溶蝕洼地和暗河等。巖溶對新建鐵路的危害一般表現(xiàn)為:地下洞穴的頂板坍塌引起既有鐵路建筑物下沉或破壞,洞穴或漏斗周期性冒水,淹沒路基基底,引起沉陷、翻漿或崩塌,突發(fā)性地下涌水,沖毀鐵路建筑物等。會給人民的生產和生活帶來重大損失。故鐵路施工中必須查清可溶巖地區(qū)巖溶發(fā)育情況,以便施工時進行處理。瞬變電磁法應用于地質研究起源較早[2],在國內外金屬礦勘探、煤田以及水文工程地質及工程檢測等領域[3-8]取得了良好的效果。因瞬變電磁法本身對低阻體敏感,分辨率較高,測量速度快,其在淺層巖溶勘探中的應用,越來越得到鐵路勘察設計部門的重視[9]。

1 瞬變電磁法正演模擬

對于不同埋深以及不同規(guī)模的地下異常體,瞬變電磁響應也有所不同[10]。我們在做數(shù)據(jù)分析與解釋時,必須對各種地質模型熟知,才能對異常進行準確判斷。那么就需要正演計算。本文采用一次場二次場分離算法[11]對地下異常體進行正演。

1.1 不同深度異常體正演模擬

因路基巖溶勘探一般位于平地地形,勘探要求一般在地下30 m以上。選取地下埋深分別在5 m,10 m,20 m以及30 m的低阻異常體,異常體邊長為10 m的正方體,異常體電阻率ρ=1 Ω·m,圍巖電阻率ρ=100 Ω·m,發(fā)射線框為10 m×10 m,發(fā)射波形為100 Hz的階躍波,正演結果如圖1所示,從正演結果分析,埋深為5 m時,異常響應較大,當埋深為30 m深時,異常響應較小。故對于信號響應而言,異常體埋深越淺,異常響應越強烈,異常體埋深越深,異常響應弱。

1.2 不同大小異常體正演模擬

同樣在平地地形條件下,地下10 m埋設邊長分別為10 m,5 m和2 m的異常體,異常體電阻率為ρ=1 Ω·m,圍巖電阻率ρ=100 Ω·m,發(fā)射線框為10 m×10 m,發(fā)射波形為100 Hz的階躍波,正演結果如圖2所示。對于同一深度信號響應而言,異常體越大、異常響應越強烈,異常體越小、異常響應越弱。

2 工作方法和參數(shù)選取

2.1 裝置選擇

因本文主要針對鐵路路基淺層巖溶勘探。重點關注重疊回線裝置與中心回線裝置。重疊回線裝置與中心回線裝置最能發(fā)揮瞬變電磁法淺部勘探中的優(yōu)勢,且與目標物耦合最緊密[12],勘探精度也較高,在實際工作中應大力推廣。在良導體分布較多的地區(qū),中心回線組合裝置在施工和數(shù)據(jù)質量方面均優(yōu)于重疊回線裝置,因此在良導體分布較多的地區(qū)宜采用中心回線組合裝置[13],在空曠地區(qū),使用重疊回線裝置施工要簡潔一些,但對于利用邊長為20 m以下的小型線框進行收發(fā)來說,二者工作效率基本相當。

2.2 發(fā)射回線邊長選擇

在一定的邊長范圍內,目標體異常幅度隨邊長的增大而呈線性地增大,最后達到某一飽和值[14]。在實際工作中為提高生產效率,發(fā)射回線邊長盡量取小。近幾年的工作實踐表明:采用重疊回線或中心回線裝置,尋找?guī)缀涡螤畲笥诎l(fā)射回線邊長,埋深相對較淺的低阻目標體效果較好,但對于幾何形狀較小,或埋深較大的低阻目標體,效果欠佳。這也正是鐵路淺層巖溶勘探選擇共中心點回線裝置的經驗所在。一般發(fā)射回線邊長與目標體埋深之比L/h約為1∶4。隨著回線邊長的增大,異常體受地質噪聲的干擾強度也隨之增大,分辨率降低[15]。就路基巖溶勘探而言,選用發(fā)射線圈邊長為10 m~20 m重疊回線和中心回線裝置效果較好。

3 工程勘察實例

3.1 滬昆高鐵路基巖溶勘探

滬昆高鐵杭長六測段位于江西省新余市境內,測區(qū)內地表覆蓋土為第四系全新統(tǒng)殘坡積粉質黏土,褐黃色。下伏二疊下統(tǒng)灰?guī)r、炭質灰?guī)r,灰黑色,強~弱風化,巖溶強烈發(fā)育。鉆孔顯示巖溶以溶溝、溶槽為主,填充型。因部分測段黏土導電性極差,地表視電阻率大于5 000 Ω·m,為高阻屏蔽層,常規(guī)直流電法無法作業(yè)。為探明地下巖溶發(fā)育情況,采用瞬變電磁法進行勘探,下面以兩條典型剖面說明瞬變電磁法的勘探效果。

DK698+650~DK698+950段分析:

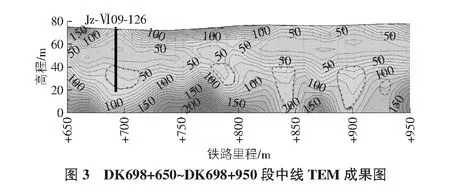

DK698+650~DK698+950段離新余北站站址約1 km,為巖溶強烈發(fā)育區(qū),測線布置為鐵路中線以及中線右側10 m,共兩條測線,點距10 m,線框邊長20 m×20 m,裝置為重疊回線裝置。圖3為中線TEM成果圖,從圖3可以看出地表電阻率較高,基巖面埋深約為30 m~40 m,這與周邊鉆孔揭示的覆蓋層厚度基本相似,覆蓋層附近低阻異常發(fā)育,推測以溶溝、溶槽為主,圖中推測的五處低阻異常范圍為巖溶的影響區(qū)域。

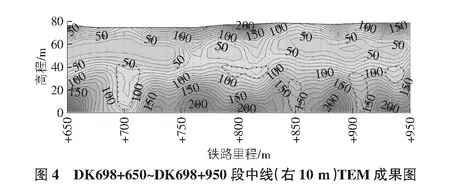

圖4測線布置為中線右側10 m,測量參數(shù)同上。從圖4同樣可以看出地表電阻率相對較高,基巖面埋深約為30 m~40 m。推測的五處低阻異常,與圖3在形態(tài)和深度上都有較好的對應性,說明此段巖溶異常發(fā)育強烈,且發(fā)育規(guī)模較大。

本工點因其地表土的特殊性,導致直流電法勘探無法開展,瞬變電磁法因對高阻屏蔽無影響,且對低阻體敏感的特性,使其在此工點具有其他物探方法不具備的優(yōu)越性,從上述兩個剖面的左右線對比上看,異常的位置,形態(tài)和深度都有較好的對應性,說明兩段巖溶均較發(fā)育,且影響范圍較大,屬于巖溶強烈發(fā)育地段。之后經鉆孔驗證,驗證孔Jz-Ⅵ 09-126位于鐵路里程DK698+692.5,鉆孔顯示覆蓋層厚度為32.3 m,巖溶發(fā)育位置為鉆孔深度34.2 m~39.5 m,為填充型溶洞,溶洞位置位于物探推測的異常范圍內,說明瞬變電磁勘探方法效果良好。

3.2 婁邵線DK81+720~DK81+780段路基巖溶勘察

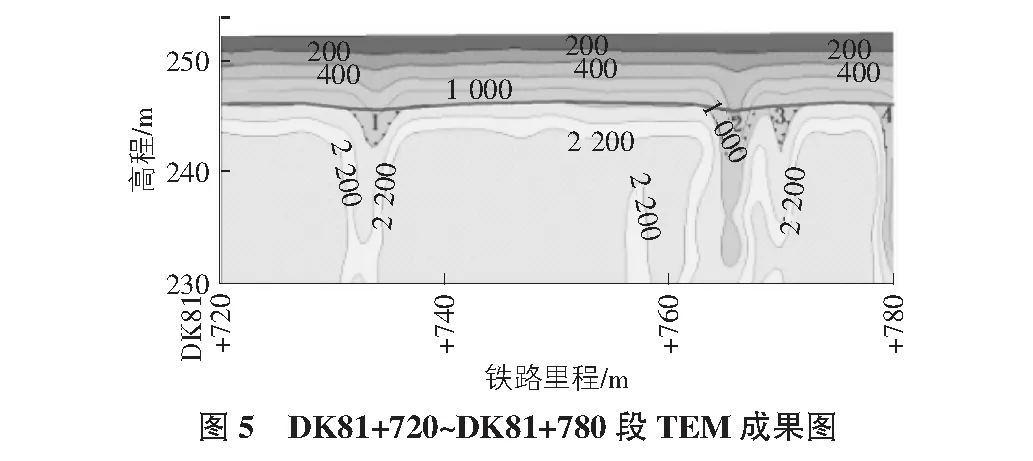

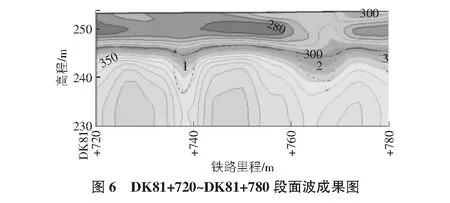

此婁邵線DK81+600~DK81+900段位于湖南省邵陽市境內,測區(qū)內地表覆蓋土為第四系粉質黏土,下伏灰?guī)r,巖溶發(fā)育較強烈。為探明地下巖溶發(fā)育情況,采用瞬變電磁法進行勘探,測線沿鐵路中心布置,采用中心回線裝置測量,點距5 m。并在中線右側5 m布置一條面波測線,通過兩種方法進行綜合解釋,以提高物探解譯精度。

根據(jù)臨近鉆孔資料顯示,測區(qū)內覆蓋厚度層約為6 m~7 m,巖溶類型以填充型巖溶為主。從測量成果圖推測覆蓋層位于1 400 Ω·m等值線附近,推測的覆蓋層厚度如圖5所示。推測低阻異常四處,為巖溶影響范圍。除巖溶影響范圍外,其余測段巖體完整性較好。圖6為鐵路中線右5 m的多道瞬態(tài)面波的測量成果,推測低速異常帶3處,為巖溶影響范圍。雖然兩種方法測量的物性參數(shù)不同,但兩種方法所劃分的異常在形態(tài)和深度上一致性較好,說明兩種方法在淺層巖溶勘探方面均有良好效果。但又可以看出兩種方法的不同特點,瞬變電磁法對低阻巖溶異常較敏感,縱向分辨率好,面波對覆蓋層厚度劃分效果較好,但對較小的異常,因測量裝置原因分辨率較瞬變電磁法弱。

4 結語

通過對路基巖溶常見的形態(tài)瞬變電磁正演模擬,并在滬昆高鐵以及婁邵線等鐵路路基巖溶的大量勘察應用,結合其他物探方法以及鉆孔驗證,證實了瞬變電磁法在淺層路基巖溶勘探方面具有良好的應用效果:

1)針對淺部巖溶瞬變電磁探測進行正演模擬,根據(jù)正演結果分析了在平地地形條件下不同大小和不同埋深的dB/dt場異常響應,對實際的外業(yè)勘探、數(shù)據(jù)處理與解釋具有一定的指導意義;

2)瞬變電磁法不受地表接地限制,對地表高阻穿透能力強。對高阻圍巖中的低阻體反應靈敏,分辨率較好,工作效率高,在淺層路基巖溶勘探方面具有廣泛的應用前景和推廣價值。