合作博弈下食品供需網(wǎng)可追溯系統(tǒng)收益研究

劉乃萌 何 靜

(上海海洋大學 經(jīng)濟管理學院,上海 201306)

0 引言

食品安全問題一直受到人們的矚目,毒生姜、毒膠囊等事件警醒著大家:食品安全不容忽視。近幾年來,我國食品安全事件數(shù)量減少,說明我國食品安全機制正逐步完善并取得了一定成效。如何進一步保障食品安全,減少此類事件的發(fā)生,并且?guī)椭称菲髽I(yè)安心順利地運營在大眾視野,食品可追溯系統(tǒng)的建設和實施顯得尤為重要。我國在2004年就已經(jīng)開始由政府主導嘗試建立食品可追溯系統(tǒng);2013年十八屆三中全會上指出要“建立食品原產(chǎn)地可追溯制度和質量標識制度”;2015年將“國家將建立食品安全全程追溯制度”寫入《食品安全法》;2016年食品藥品監(jiān)管總局起草了《關于進一步完善食品藥品追溯體系的意見》。直至今日,我國食品安全追溯制度在建設和實施進程中仍存在一些問題,例如信息不完整、建設可追溯系統(tǒng)成本大、政府投入力度不大、企業(yè)缺乏參與動機等問題。筆者在本文中將在食品供需網(wǎng)中實施可追溯系統(tǒng),利用食品供需網(wǎng)的優(yōu)勢,解決可追溯系統(tǒng)實施中收益分配的問題,以解決食品企業(yè)參與可追溯系統(tǒng)建設未獲得收益提高的瓶頸問題,從而促進食品可追溯體系的建設與實施。

1 食品供需網(wǎng)的特征

食品供需網(wǎng)是以全球資源獲取、全球生產(chǎn)加工、全球銷售和保障食品安全、健康、營養(yǎng)為目標,相關組織、機構之間由于多種“供需流”的交互作用而形成的一種多功能開放式的供需動態(tài)網(wǎng)絡模式[1-2]。在食品供需網(wǎng)中,處在供需網(wǎng)各個節(jié)點上的除了單個企業(yè)還有企業(yè)聯(lián)盟[3],每個節(jié)點乃至每個企業(yè)之間都存在供需關系。食品供需網(wǎng)中的供應商群體和銷售商群體接收著穿梭在供需網(wǎng)中的供需流,其中包含物流、人才流、技術流、資金流、信息流、管理流等[4-5],為可追溯系統(tǒng)的構建提供支持,并有效避免了傳統(tǒng)供應鏈企業(yè)重復構建可追溯系統(tǒng)帶來的高投入、高成本問題,增加了企業(yè)參與構建可追溯系統(tǒng)的積極性[6-7]。

2 食品供需網(wǎng)可追溯系統(tǒng)的構建

在食品供需網(wǎng)中構建可追溯系統(tǒng)不同于在傳統(tǒng)食品供應鏈中實施可追溯系統(tǒng)。

在傳統(tǒng)食品供應鏈中,可追溯系統(tǒng)專注于在食品企業(yè)內部縱向實施和在供應鏈上下游部分環(huán)節(jié)間實施。這種模式存在很多問題,例如食品企業(yè)上下游之間缺乏參與可追溯系統(tǒng)的意愿,因參與建設可追溯系統(tǒng)的投資較高,需額外增加可追溯標簽、信息錄入平臺、信息查詢、相關人員培訓等費用,且各地的可追溯標準不統(tǒng)一,為迎合多種標準,食品企業(yè)投入的成本會進一步加大。與此同時,食品企業(yè)信息上傳至可追溯平臺后,企業(yè)自身的商業(yè)秘密存在被泄露的風險。更重要的問題是,企業(yè)如此投入?yún)⑴c實施可追溯系統(tǒng)并不能有效提升食品企業(yè)的收益。因此,在傳統(tǒng)食品供應鏈中,食品企業(yè)參與實施可追溯系統(tǒng)的意愿不強烈。

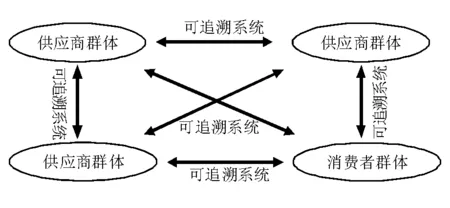

在食品供需網(wǎng)中,貫穿于食品供需網(wǎng)中的信息豐富,除了物流、資金流、信息流外,還有技術流、管理流、知識流,各企業(yè)參與其中可以獲得統(tǒng)一的可追溯標準與更先進的可追溯技術,減少可追溯系統(tǒng)的重復建立。在食品供需網(wǎng)中,各節(jié)點代表的不只是單獨的食品企業(yè),也可以是食品企業(yè)聯(lián)盟,即食品供需網(wǎng)中的節(jié)點包括食品原材料供應企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟、食品加工企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟、食品銷售企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟、物流企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟、金融機構、政府組織、消費者群體。在這個龐大的網(wǎng)絡中,任何信息都可以橫向、縱向傳遞,各企業(yè)及企業(yè)聯(lián)盟方便獲取信息并建立合作關系。因此,具有網(wǎng)絡結構的食品供需網(wǎng)不會像傳統(tǒng)供應鏈一般,因一方面的供需關系損壞而影響整個系統(tǒng)的運營,供需流的流動作為維系食品供需網(wǎng)系統(tǒng)重要的介質,具有動態(tài)穩(wěn)定性和多功能開放性。在收益方面,食品供需網(wǎng)中各企業(yè)以實現(xiàn)供需網(wǎng)整體利益最大化為決策標準。食品供需網(wǎng)中可追溯系統(tǒng)結構如圖1所示。

圖1 食品供需網(wǎng)中可追溯系統(tǒng)的結構

食品可追溯系統(tǒng)涉及食品供需網(wǎng)中各個節(jié)點企業(yè)、節(jié)點企業(yè)聯(lián)盟及供需流,隨著供需網(wǎng)的運轉,可追溯系統(tǒng)隨之運行,時刻監(jiān)測食品供需網(wǎng)中的信息。食品可追溯系統(tǒng)的成功實施可帶來的收益主要包括提高產(chǎn)品品牌知名度、提升企業(yè)聲譽、降低食品安全事件的風險成本、促進出口貿(mào)易等。除此之外,以食品供需網(wǎng)為平臺構建的可追溯系統(tǒng)還可通過成員企業(yè)的合作創(chuàng)新活動(如合作開發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈追溯信息平臺、合作創(chuàng)建創(chuàng)新標識和標準、組織協(xié)調創(chuàng)新等)來為成員企業(yè)帶來更多收益,這些創(chuàng)新活動成為可追溯系統(tǒng)構建和持續(xù)實施的重要激勵因素[8]。

在本文中,筆者將對食品供需網(wǎng)可追溯體系中的收益分配問題進行研究。為了簡化研究,我們僅以食品產(chǎn)業(yè)鏈相鄰兩環(huán)節(jié)的所有企業(yè)作為考察對象,分別稱其為供應商群體和銷售商群體,進而再推廣到整個供需網(wǎng)系統(tǒng)之中。

下文僅就供應商群體和銷售商群體在構建食品供需網(wǎng)可追溯系統(tǒng)中的決策行為及激勵機制對收益績效的影響進行探討。

3 合作博弈和非合作博弈下的供應商群體、銷售商群體決策方法

品牌信譽對于每個企業(yè)而言都是至關重要的,對食品企業(yè)的重要性尤為突出,尤其在食品安全事件多發(fā)的當今,良好的品牌信譽是企業(yè)順利運行的保障。實施食品可追溯系統(tǒng)給成員企業(yè)帶來的更多是如品牌聲譽等的長遠收益。信息系統(tǒng)建設、信息收集、技術支持、追溯設施設備等成本問題依然是影響企業(yè)積極性的客觀問題,通過食品供需網(wǎng)的平臺,利用供需網(wǎng)的網(wǎng)絡性、多功能性、充分合作性、開放性來開展合作創(chuàng)新活動是非常必要的。

3.1 問題描述

供應商群體的利潤為

π1=(P1-C1-T1)Q

(1)

銷售商群體的利潤為

(2)

供需網(wǎng)總利潤為

(3)

3.2 非合作博弈模型

在非合作決策模式下,根據(jù)Stackelberg博弈理論,供應商群體和銷售商群體均以各自利潤最大化為決策目標。銷售商群體制定銷售價格P2后,供應商群體制定批發(fā)價格P1和訂貨量Q,匹配市場需求,從而實現(xiàn)自身利潤的最大化。供應商群體制定的批發(fā)價格主要依據(jù)從銷售商群體處制定的銷售價格,由Stackelberg逆向求解可得到供應商群體和銷售商群體博弈均衡時的相應指標。

最優(yōu)定購量:

(4)

最優(yōu)批發(fā)價:

(5)

最優(yōu)市場銷售價格:

(6)

供應商群體的最大利潤:

(7)

銷售商群體的最大利潤:

(8)

供需網(wǎng)的總利潤:

(9)

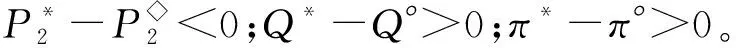

由式(7)~(9)可以看出,供應商群體和銷售商群體的獲利水平取決于系統(tǒng)中的變動成本,可降低總成本使訂貨量上升,商品產(chǎn)量也隨之上升,在價格沒有顯著變化時可實現(xiàn)雙方利潤的最大化。

3.3 合作博弈模型

合作博弈模型決策目標為供需網(wǎng)整體利潤最大化,供應商群體和銷售商群體共同決策批發(fā)價格、銷售價格、可追溯系統(tǒng)投入成本從而使得系統(tǒng)的總利潤最大化。在信息充分共享的前提下,供應商群體和銷售商群體之間信息共享,雙方通過協(xié)調達到供需網(wǎng)總體利潤最大化的目的,實現(xiàn)雙贏或多贏。

最優(yōu)訂貨量:

(10)

最優(yōu)市場銷售價格:

(11)

供需網(wǎng)總利潤:

(12)

合理的收益分配才是維系供需網(wǎng)各節(jié)點成員之間的長期穩(wěn)定合作關系的關鍵,合理的收益分配使得供需網(wǎng)成員獲得的利潤不低于非合作模式下獲得的利潤,尤其是針對食品供需網(wǎng)可追溯體系,需要施加激勵機制,尋找合理的收益分配系數(shù),構建合理的分配機制。

4 合作博弈下激勵機制對合作雙方收益績效的影響

本節(jié)將對合作博弈中的激勵機制對于實現(xiàn)食品供需網(wǎng)可追溯系統(tǒng)收益最大化的必要性進行研究分析,探討在合作博弈的環(huán)境下,激勵機制是怎樣影響企業(yè)收益的。

可追溯系統(tǒng)中的激勵機制主要來源于供需網(wǎng)充分開放、合作共贏的創(chuàng)新合作理念,具體到供應商群體與銷售商群體,是二者合作開展創(chuàng)新活動的結果,也促成了二者的相互激勵[9]。激勵因素主要包括外部資源的充分利用、共建信息平臺對成本的分攤、追溯技術[10]和管理方法交流互通、統(tǒng)一標準標識可降低的成本、跨供應鏈組織合作協(xié)同所帶來的資金、人才等方面的支持等。

在對供應商群體與銷售商群體組成的可追溯供需聯(lián)盟創(chuàng)新激勵機制進行研究時,會運用委托-代理理論[11]。在供應商群體與銷售商群體組成的委托-代理合作關系中,雙方在是否愿意合作共建可追溯系統(tǒng)方面存在信息不對稱的現(xiàn)象,供應商群體不清楚銷售商群體的合作意愿,銷售商群體也不知曉供應商群體的合作意愿,創(chuàng)新激勵合約可以成為供需網(wǎng)中的節(jié)點企業(yè)間保持長期、穩(wěn)定、可靠的合作關系作保障。

在委托-代理模型中,供應商群體為委托方,銷售商群體為代理方,怎樣讓代理方的努力獲得相匹配的收益,又能夠不斷激勵代理方積極參與合作,提高收益,是委托方進行合作時需要考慮的關鍵問題,而激勵機制便可以幫助委托方實現(xiàn)這個目標。

4.1 模型的建立

在供應商群體與銷售商群體組成的可追溯供需聯(lián)盟中,成本主要包括標識成本、采集成本、錄入成本、查詢成本、員工培訓成本。

令供應商群體為A,銷售商群體為B,假設各個供應商群體與銷售商群體的偏好相同,B投入的可追溯系統(tǒng)信息系統(tǒng)構建采集成本為CB,標識成本為LB,錄入成本為TB,查詢成本為HB,員工培訓成本為ζB,公式表示如下:

π=CB+LB+TB+HB+ζB

標識成本LB為食品在供需網(wǎng)可追溯系統(tǒng)運作中重要的環(huán)節(jié)。標識成本主要發(fā)生在食品包裝環(huán)節(jié),主要為引入編碼成本、標簽費用、人工加貼成本(或加貼標簽的機器購買成本)。

采集成本CB發(fā)生在食品的生產(chǎn)、加工與銷售等環(huán)節(jié),內容為記錄信息和收集信息,主要包括勞動成本和消耗的材料成本。

錄入成本TB即對食品相關信息進行整理、分析、錄入電腦,包括對信息集中進行整理、錄入和編輯過程中發(fā)生的人工成本和錄入過程使用的軟硬件開發(fā)成本。

查詢成本HB存在于銷售終端,包括查詢平臺的維護成本、軟件研發(fā)及維護成本、信息查詢系統(tǒng)的運營及維護成本等。

員工培訓成本ζB包括對員工的培訓費用,以確保員工及時掌握相關的知識及技能。

食品供需網(wǎng)可追溯系統(tǒng)的收益包括顯性收益和隱性收益,顯性收益包括溢價收益、財政補貼、稅收收益,隱性收益包括供需網(wǎng)效率提升的收益、實現(xiàn)產(chǎn)品差異化帶來的收益、企業(yè)知名度提升帶來的收益、國際市場銷售額增加值。

W=△R+△P=△R1+△R2+△R3+△P1+△P2+△P3+△P4+△P5

△R為顯性收益總和,△R1、△R2、△R3分別表示溢價收益、財政補貼、稅收優(yōu)惠,△P為隱形收益總和,△P1、△P2、△P3、△P4、△P5分別表示供需網(wǎng)效率提升的收益、實現(xiàn)產(chǎn)品差異化帶來的收益、企業(yè)知名度提升帶來的收益、國際市場銷售額增加帶來的收益。

λΑ(eΑ) 為Α在創(chuàng)新活動中創(chuàng)造的總收益的貢獻、λΒ(eΒ)為Β在創(chuàng)新活動中創(chuàng)造的總收益的貢獻,努力程度越高,這一方在創(chuàng)新合作中為創(chuàng)新收益付出的貢獻就越大,但增速減慢,即λΑ′(eΑ)>0,λΑ″(eΑ)<0,λΒ′(eΒ)>0,λΒ″(eΒ)<0。總收益R=λΑ(eΑ)+λΒ(eΒ)+η,η~Ν(0,σ2);eΑ、eΒ為雙方做出的努力不具有可證實性。因此,將總收益R設為訂立合作契約的依據(jù)。銷售商群體全部收益為ω,ω1為銷售商群體的標簽標識成本的固定收益,ω2為銷售商群體的信息系統(tǒng)構建努力成本的固定收益,β為銷售商群體收益分成系數(shù),銷售商群體收益提成計劃為ω=ω1+ω2+β·R,供應商群體利潤為π=R-ΡΑ(eΑ)-ΤΑ(eΑ)-ζΑ(eΑ)-ω,對應的效用函數(shù)為μΑ(π) ,銷售商群體所得利潤為φ=ω-CΒ(eΒ)-LΒ(eΒ)-ζΒ(eΒ)-CΒ,對應的效用函數(shù)為μΒ(φ) ,由于η的作用,R,π,ω,φ均服從正態(tài)分布。

按照委托-代理理論,供應商群體Α的自身效用最大化為目標函數(shù),銷售商群體Β的自身期望效用為約束條件,包括個人理性約束(IR)與激勵相容約束(IC)[12]。個人理性約束即銷售商群體參與供需聯(lián)盟的收益大于或等于不參與供需聯(lián)盟的保留收益φ0,保留效用為μΒ(φ0),激勵相容約束為銷售商群體收益分配最大化。因此,收益分配的模型為

maxeΑ,eΒ{Ε[R-ΡΑ(eΑ)-ΤΑ(eΑ)-ζΑ(eΑ)-ω]}

(13)

s.tΕ[μΒ(ω-CΒ(eΒ)-LΒ(eΒ)-CΒ-ζΒ(eΒ))]≥μΒ(φ0)

(14)

maxeΒ{Ε[μΒ(ω-CΒ(eΒ)-LΒ(eΒ)-CΒ-ζΒ(eΒ))]}

(15)

上述模型(13)~(14)等價于

maxeΑ,ω1+ω2,b{(1-β)[λΑ(eΑ)+λΒ(eΒ)-(ΡΑ(eΑ)+ΤΑ(eΑ)+ζΑ(eΑ))-(ω1+ω2)]}

(16)

(17)

(18)

4.2 模型分析

(1)在只獲得固定報酬的情況下,當β=0時,eΒ?argmaxeΒ{ω1+ω2-CΒ(eΒ)-LΒ(eΒ)-CΒ-ζΒ(eΒ)},ω1+ω2固定。因此,付出最小成本的情況下才能達到銷售商群體效用最大。

又因LΒ(eΒ),CΒ,ζΒ(eΒ)為可證實成本,CΒ(eΒ)為不可證實成本,銷售商群體會選擇mineΒ{CΒ(eΒ)}=0,則eΒ最小為0。

結論1:在供應商群體與銷售商群體構建的可追溯系統(tǒng)中,銷售商群體在只得到固定報酬的情況下,不會做出銷售努力。因此,需要調整收益分配系數(shù),使得銷售商群體的收益提高。

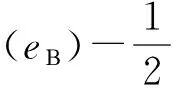

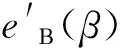

(2)當收益分成系數(shù)β增大時,激勵相容約束(IC):

βλΒ′(eΒ)=CΒ′(eΒ)+LΒ′(eΒ)+ζΒ′(eΒ)

(19)

因β>0,λΒ′(eΒ),CΒ′(eΒ)<0,LΒ′(eΒ),λΒ″(eΒ),ζΒ″(eΒ)<0,

結論2:在供應商群體與銷售商群體構建的可追溯系統(tǒng)中,銷售商群體的收益分成系數(shù)變大,銷售商群體在創(chuàng)新激勵合約中便更加努力。

(3)對于供應商群體來說,

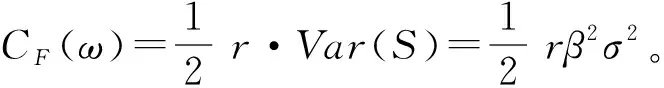

Var(π)=Var(R-ΡΑ(eΑ)-ΤΑ(eΑ)-ζΑ(eΑ)-ω)=Var(R-ΡΑ(eΑ)-ΤΑ(eΑ)-ζΑ(eΑ)-βR)=(1-β)σ2

(20)

β越大,Var(π)越小,供應商群體承擔的風險越小。

對于銷售商群體來說,

Var(φ)=Var[ω-CΒ(eΑ)-LΒ(eΑ)-CΒ-ζΒ(eΑ)]=Var[ω1+ω2+β·R-CΒ(eΒ)-LΒ(eΒ)-CΒ-ζΒ(eΒ)-βR]=σ2

(21)

β越大,Var(φ)越大,銷售商群體承擔的風險越大。

結論3:在供應商群體與銷售商群體構建的可追溯系統(tǒng)中,銷售商群體的收益分成系數(shù)越大,銷售商群體承擔的風險越大,供應商群體承擔的風險越小。

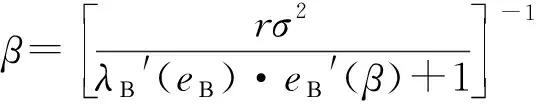

(22)

由上式聯(lián)立得

r越大,σ2越大,β越小,風險越大,銷售商群體風險回避度越高,銷售努力性越低,創(chuàng)新努力越少。

結論4:在供應商群體與銷售商群體構建的可追溯系統(tǒng)中,當銷售商群體的風險規(guī)避越大、風險越大時,銷售商群體對收益分成的反應越小,銷售商群體的努力程度對總收益的貢獻越少,所以在合作中將銷售商群體的收益分成

5 結論