對慢性心功能不全患者進行優質護理的效果探討

熊壽英

(成都譽美醫院,四川 成都 610051)

慢性心功能不全是由各種病因所致的心臟疾病的終末期。美國心臟協會(AHA)將慢性心功能不全定義為一種復雜的臨床綜合征。近年來,慢性心功能不全在我國的發病率呈逐漸增長的趨勢[1]。慢性心功能不全患者若未能及時接受有效的治療,可發生心源性猝死等并發癥,從而可危及其生命安全。據統計,慢性心功能不全患者的病死率占心血管疾病患者總病死率的40%左右[2]。相關的文獻指出,對慢性心功能不全患者進行優質護理的效果良好,能夠改善其生活質量。為了進一步探討對慢性心功能不全患者進行優質護理的效果,筆者對在成都譽美醫院就診的90例慢性心功能不全患者進行了分組對比研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年6月至2017年6月期間在成都譽美醫院就診的90例慢性心功能不全患者作為研究對象。所選患者的納入標準:1)其病情符合《慢性心功能不全診斷和治療指南》(2014年版)[3]中規定的慢性心功能不全的診斷標準。2)病情穩定,NYHA心功能分級為Ⅱ級~Ⅳ級。3)年齡為40~75歲。4)本人及其家屬均知曉本研究的實施方案,并簽署了自愿參與本研究的知情同意書。所選患者的排除標準:1)合并有嚴重的肝、腎功能不全。2)合并有惡性腫瘤。3)合并有嚴重的心律失常。4)合并有心源性休克。將這些患者隨機分為觀察組(45例)和對照組(45例)。觀察組45例患者中有男26例,女19例,其年齡為41~73歲,平均年齡(56.6±6.72)歲;其病程為1~16年,平均病程(8.43±3.68)年;其中心功能分級為Ⅱ級的患者有15例,為Ⅲ級的患者有21例,為Ⅳ級的患者有9例;其中合并冠心病的患者有39例,合并高血壓的患者有37例,合并糖尿病的患者有29例,合并風濕性心臟瓣膜病的患者有8例,合并擴張性心肌病的患者有2例。對照組45例患者中有男25例,女20例,其年齡為40~75歲,平均年齡(57.2±7.03)歲;其病程為2~17年,平均病程(8.61±4.11)年;其中心功能分級為Ⅱ級的患者有16例,為Ⅲ級的患者有22例,為Ⅳ級的患者有7例;其中合并冠心病的患者有40例,合并高血壓的患者有36例,合并糖尿病的患者有28例,合并風濕性心臟瓣膜病的患者有7例,合并擴張性心肌病的患者有3例。兩組患者的一般資料相比,P>0.05,具有可比性。本研究經成都譽美醫院醫學倫理委員會批準進行。

1.2 護理方法

在這兩組患者入院后,對其均進行常規的西醫治療。在治療期間,對對照組患者進行常規護理,包括對其進行健康宣教、用藥護理等。對觀察組患者進行優質護理。護理方法主要包括:1)進行健康宣教。護理人員向患者發放健康宣教手冊,采用通俗易懂的語言詳細地向其講解有關慢性心功能不全的知識,以提高其對自身疾病的認識程度,使其能夠積極地配合治療和護理。2)進行心理護理。護理人員主動與患者進行溝通,注意觀察其情緒的變化情況,并根據其實際情況對其進行心理疏導。鼓勵患者保持積極、樂觀的心態,幫助其樹立戰勝疾病的信心。3)進行生活護理。護理人員囑咐患者注意休息,盡量減少體力活動,增加睡眠的時間。

對于病情嚴重的患者,告知其絕對臥床休息(協助其取半臥位或坐位)。在患者的病情有所好轉后,指導其循序漸進地增加活動量。在患者下床活動的過程中,護理人員應全程陪護,以防止其發生摔倒或墜床。4)進行飲食指導。護理人員指導患者進食低鹽低脂、清淡、易消化、高維生素、高鉀(腎功能良好者)、高鎂的食物,避免進食辛辣刺激的食物。由于患者多需長時間臥床,缺少活動,胃腸蠕動較慢。護理人員應指導其多進食高纖維素的食物,以防止其發生便秘。5)進行輸液護理。護理人員遵醫囑對患者進行輸液護理。在進行輸液前,對患者的血壓、心率等生命體征進行檢測。在為患者輸注洋地黃類藥物時,根據其實際情況為其調節輸液的速度,以防止其發生藥物中毒。在輸液期間,密切觀察患者生命體征的變化情況,必要時可停止為其用藥。若患者出現藥物中毒的情況,立即上報值班醫生,并協助值班醫生對患者進行相應的處理。

1.3 觀察指標

1)患者的治護效果,評價標準是:(1)顯效。治護后,患者的臨床癥狀完全消失或明顯改善,其心功能分級降低≥2級。(2)有效。治護后,患者的臨床癥狀有所改善,其心功能分級降低1級。(3)無效。治護后,患者的臨床癥狀未改善,其心功能分級未降低[3]。2)患者生活質量的改善情況。采用生活質量評定量表(QOL)評價患者的生活質量[4]。3)患者對護理的總滿意率。采用自制的調查問卷評價患者對護理的滿意程度。該問卷的滿分為100分。評分在85分以上,表示患者對護理工作感到非常滿意。評分為60~85分,表示患者對護理工作感到滿意。評分低于60分,表示患者對護理工作感到不滿意。

1.4 統計學處理

應用SPSS 22.0統計軟件對本文中的數據進行分析。計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

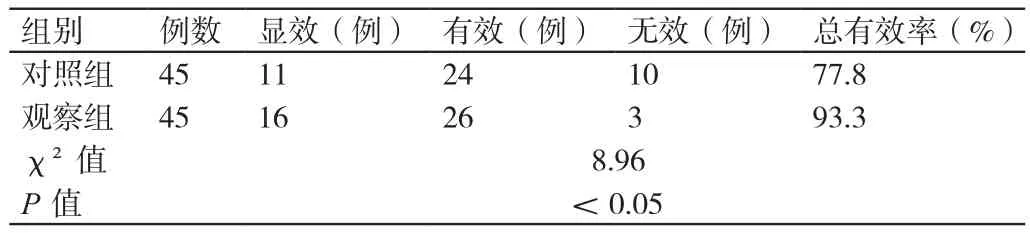

2.1 兩組患者治護效果的比較

觀察組患者治護的總有效率(93.3%)高于對照組患者治護的總有效率(77.8%),P<0.05。詳見表1。

表1 兩組患者治護效果的比較

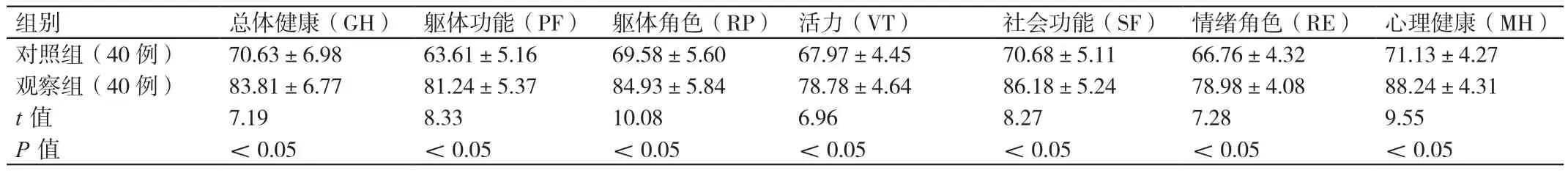

2.2 接受護理后兩組患者各項生活質量評分的比較

接受護理后,觀察組患者的各項生活質量評分均高于對照組患者,P<0.05。詳見表2。

表2 接受護理后兩組患者各項生活質量評分的比較(分,±s)

表2 接受護理后兩組患者各項生活質量評分的比較(分,±s)

組別 總體健康(GH)軀體功能(PF)軀體角色(RP)活力(VT)社會功能(SF)情緒角色(RE)心理健康(MH)對照組(40 例)70.63±6.98 63.61±5.16 69.58±5.60 67.97±4.45 70.68±5.11 66.76±4.32 71.13±4.27觀察組(40 例)83.81±6.77 81.24±5.37 84.93±5.84 78.78±4.64 86.18±5.24 78.98±4.08 88.24±4.31t值 7.19 8.33 10.08 6.96 8.27 7.28 9.55P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

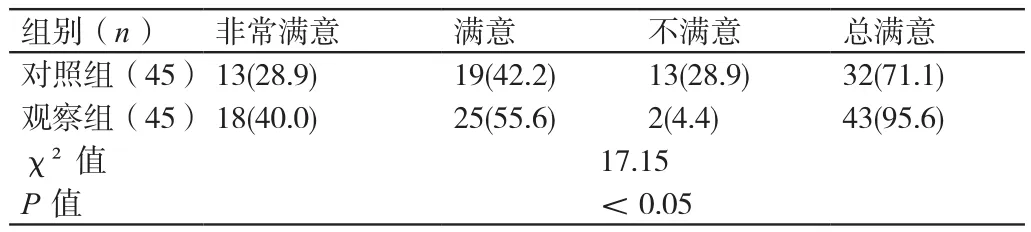

2.3 兩組患者對護理總滿意率的比較

觀察組患者對護理的總滿意率(95.6%)高于對照組患者對護理的總滿意率(71.1%),P<0.05。詳見表3。

表3 兩組患者對護理總滿意率的比較[n(%)]

3 討論

慢性心功能不全是以心臟結構、功能發生改變為主要臨床表現的一種臨床綜合征,其發病率、致死率均較高[5]。此病患者可出現運動耐力下降、體液潴留等情況,其生活質量可受到嚴重的影響。有研究資料顯示,與患有其他的心血管疾病、慢性支氣管炎、肺氣腫、抑郁癥等慢性病的患者相比,慢性心功能不全患者的各項生活質量評分均更低[6]。相關的臨床實踐證實,對慢性心功能不全患者進行優質護理的效果良好,能夠改善其生活質量。本研究的結果顯示,觀察組患者治護的總有效率、對護理的總滿意率及接受護理后其各項生活質量評分均高于對照組患者。

綜上所述,對慢性心功能不全患者進行優質護理的效果顯著,能夠改善其生活質量,提高其對護理的滿意率。

具體而言,依承重形式、屋頂形式及建筑高度可將平順縣民居分為不同的類型。從承重形式來看,可分為土石木結構、石木結構和拱券窯洞3類(圖5)。土石木結構是以柱梁承重體系為主,石材、土坯配合承重,沿河地區的大院多采用該種結構形式;石木結構的民居則是將屋頂梁架直接擱在石墻上,由墻體承重,石板房、土平房多采用該種結構形式;當地窯洞大部分為靠崖窯,也有少量石砌錮窯,多建于民國時期。