公交停靠站通行能力研究

楊 博,許鵬飛,楊亞璪

(重慶交通大學交通運輸學院,重慶 404100)

0 引言

隨著城市擁堵問題的日益凸顯,欲改善居民出行方式,切實保證公交優先,首先要從規劃配置出發,目前土地開發密度高,眾多城市都難以落實公交專用道或HOV車道,公交線網的建設也已經達到高峰期,公交停靠站數量眾多,車輛停靠頻繁。因此,公交停靠站的優化設計及停靠車位利用值得關注。公交停靠站的通行能力直接制約了公交設施的車輛通行能力,從根本上決定了客運的通行能力。所以對公交停靠站的優化建設是簡便易實施又見效最快的措施。

目前國內已經有不少學者對降低公交停靠站設施中問題進行了研究,主要集中在以下幾個方面:韓璧璘[1]、劉建榮[2]、吳葉[3]等從理論上闡述了公交停靠站車輛停靠時間的組成部分及影響因素,并通過實際調研,定量分析了公交損失時間的大小,提出了縮減策略。邱楊[3]、楊柳[4]等從公交站臺形式著手對公交站臺停靠能力、公交站臺線路容納進行了研究并提出了優化模型。楊曉光、胡章立基于排隊系統的站臺服務時間模型及目前站臺的設計現狀,探討了港灣式停靠站的設置條件。

以上對公交停靠站的研究僅限于站臺乘客的服務時間,未能全面分析影響其通行能力的所有因素,也未結合目前的公交停靠站提出具體可實施的改進方案。

1 公交停靠站通行能力影響因素

公交停靠站的通行能力主要與公交停靠車位的設計、公交停靠車位的數量、交通控制相關。三者之間相輔相成,只有三者相互協調,才能更有效地保障其通行能力。

(1)公交停靠車位的設計主要分為直線式和港灣式。直線式停靠站在非機動車道設置專用停車泊位。港灣式停靠站將公交車輛的停靠位置轉移到港灣內。

(2)公交停靠車位的數量與公交站的通行能力呈正相關,但并不是倍數關系。因后續車位的利用率都會低于前一個車位。為改善該狀況,提出安裝車輛到達顯示屏及對應泊車位,以便上車乘客及時到達指定停靠泊位。

(3)交通控制,是指公交站上下游車輛的交通信號,紅燈直接延長了車輛占用停靠站的時間。

2 公交停靠車位的影響因素

公交停靠車位的通過能力作為主要因素影響公交停靠站的通行能力,其相關因素主要有:停靠時間、清空時間、停靠時間波動性、進站失敗率。停靠時間是指車輛減速進入停靠車位、乘客上下車時間、開關車門時間。清空時間是指車輛加速駛出停車泊位直至匯入主車道的時間。產生停靠時間波動的原因是主干道上的交通流間隙使得公交車輛順利匯入的概率存在差異。進站失敗指前一輛公交車輛尚未完成乘客上車這一過程或尚未駛出公交停靠車位。

2.1 停靠時間

停靠時間主要與乘客上下車人數成正比關系,在早高峰期駛入居民區時,主要由上車需求決定停靠時間,而在晚高峰期駛入居民區時,主要是由下車需求決定停靠時間。工業區則與之相反。乘客平均上下車時間主要與付費方式、公交車型兩個靜態要素相關。

2.1.1 乘客上下車需求

一般而言,上下車乘客人數越多,則停靠時間越長。

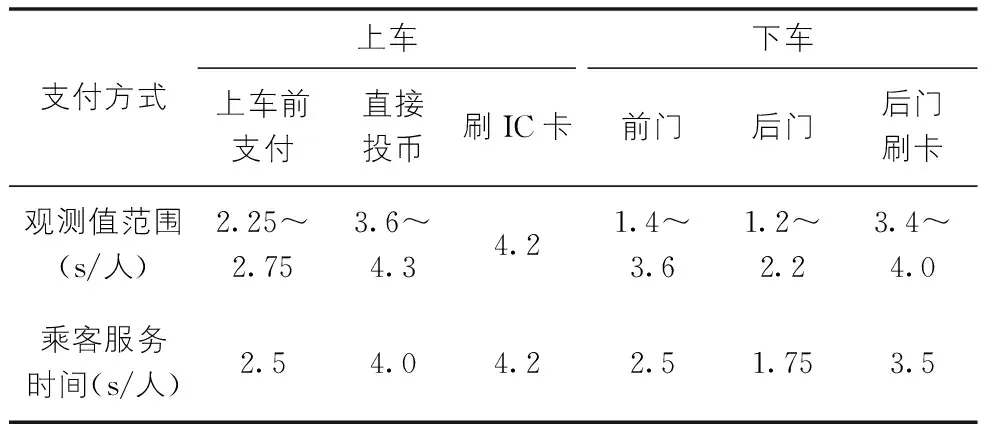

2.1.2 支付方式

在現代公交系統中,主要有四種車票支付方式:出行中現金支付、預付車費、自主服務收費、全自動收費及控制。選擇最佳的付費方式是減少乘客延誤的最好方式,自助收費是效率最高、乘客平均服務時間最短的方式,而我國尚難以實現自助收費。表1為不同支付方式下的乘客服務時間,其中相對較短的方式為提前支付車費,且多數地區采取一票制,上車時支付,對于下車乘客的數據無法進行采集。

表1 不同的支付方式對乘客服務時間的影響表

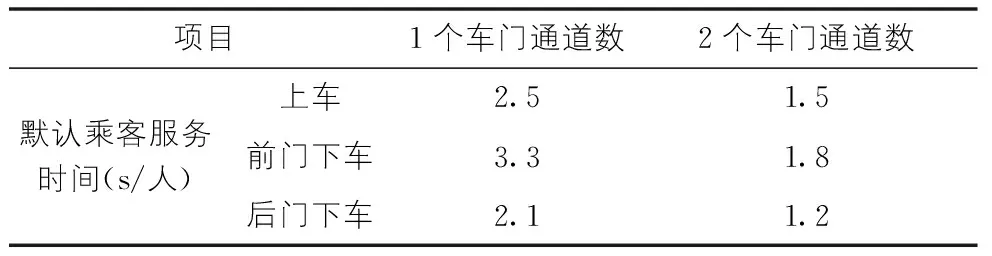

2.1.3 公交車型

公交車型主要指公交車的基本特征,如地板高度、車門寬度、上下車通道數、通道寬度、最大載客量。其中低地板車輛,直接減少了跨級步數,提高了上下車人流的延續性;車門寬度直接影響了老人及攜帶大件行李乘客的服務時間。通道寬度影響乘客前后流通速度;如表2所示,當前后門都可作為上下車通道能減少車輛到達時第一個乘客移動至車門的平均步數,降低了當車廂內擁擠程度高時下車乘客無法提前到達指定車門的失敗率,進而提高了上下車效率。車廂容量大,則車廂內流動程度提高,避免了乘客在前后門位置擁擠而造成上下車通道阻塞的狀況,因此適當增加站立車位,能一定程度上增加載客量和通道寬度,降低了乘客之間的擁擠程度,尤其是鉸接式車輛能大幅度提高載客容量。

表2 乘客上下車方式對服務時間的影響表

注:假定在車上不需要買票

當車上有站立乘客時,上車時間增加20%,對于低底盤車輛,上車時間減少20%,前門下車時間減少15%,后門下車時間減少25%。

2.2 清空時間和停靠時間波動性

當車輛關門準備離開停靠站時,有一段附加的時間即清空時間,在這段時間內下一輛車無法使用該停靠車位。港灣式停靠站主要由三部分組成:車輛的啟動時間、車輛駛過長距離以清空車站的時間,道路上車流間有一個適當的間隙以便讓公交車輛重返道路的時間。

停靠時間波動性表示停靠時間與平均停靠時間比值的標準差,當停靠時間波動系數為0時,表示所有的停靠時間相同。通常停靠時間波動系數在0.4~0.8之間,影響停靠時間波動性的因素主要是干道交通量。

3 計算公交停靠站的車位通行能力

3.1 通行能力計算方法

3.1.1 預測小時客流量

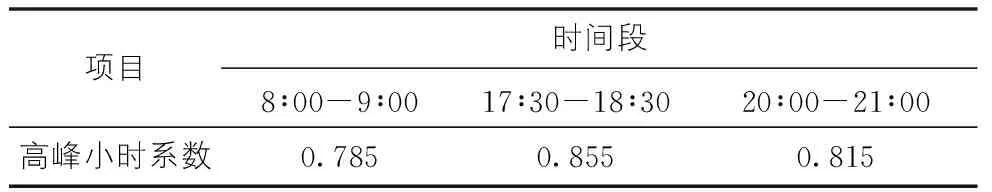

3.1.2 確定高峰小時系數

以該站點公交車輛的發車間隔為基礎,根據公式(1)計算高峰小時系數,從而對對高峰小時進行調整。其中車輛的發車間隔在高峰約為5~10 min,經計算得出了高峰小時系數如表3所示,在0.6~0.9之間,未超過系統的負荷,能滿足潛在乘客需求。

表3 各高峰時段高峰小時系數表

3.1.3 計算停靠時間

停靠時間是指最擁擠車門所需的乘客服務的時間加上開關車門的時間,由于改進后乘客能提前知道車輛的泊位,此時間忽略不計。

td=Pata+Pbtb+to c

(1)

td——平均停靠時間,s;Pa——每車最擁擠車門的下車乘客數,人;ta——下車乘客服務時間,s/人;Pb——每車最擁擠車門的上車乘客數,s/人;tb——上車乘客服務時間,s/人;to c——車輛開門和關門時間,一般為3~5 s。

3.1.4 計算每小時每個停靠車位車輛通過能力

(2)

Bt——停靠車位車輛通行能力,公交車/小時;g/c——綠信比,是某一方向通行效率的指標,等于一個相位內某一方向有效通行時間與周期長度之比;tc——清空時間;to m——運營裕量:運營裕量是車輛停靠時間能夠超過平均值的最大時間,并在停靠的車輛數接近停靠站通行能力時確保不產生公交進站失敗;Z——滿足期望進站失敗率的標準正態變量;cV——停靠時間波動系數。

3.2 計算南坪協信城停靠站車輛通過能力

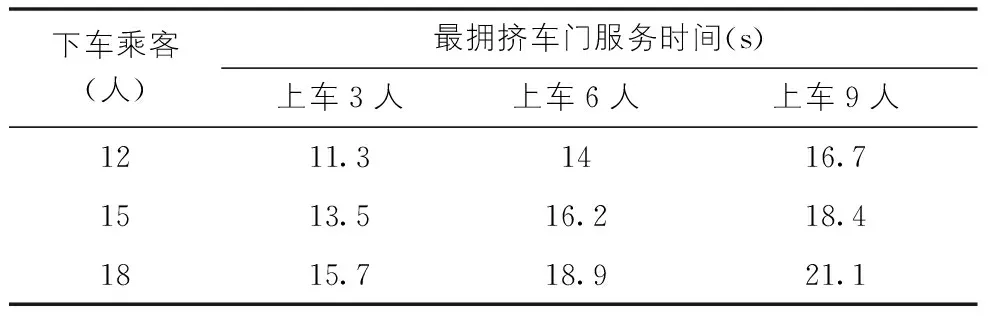

將重慶市公交車作為研究對象,其付費方式主要為上車時刷卡和上車時投幣,上下車方式為由前門上車、后門下車,目前刷IC卡的乘客數量與投幣乘客數量的比例為9∶1,因此改進前乘客上車時間取4.16 s,下車時間取2.1 s。駕駛員開關車門平均時間為4 s,根據相鄰車道混合交通流量約為900 veh/h,確定總清空時間tc為12 s,計算在改善前后停靠車位通行能力。假定停靠失敗率為10.0%,此時Z為1.280,停靠時間波動系數cV為60%,附近沒有信號燈,g/c=1.0。經過調查,額定載客人數為60人,在早高峰期,上車乘客人數取公共汽車容量5%、10%、15%,下車乘客人數取公共汽車容量的20%、25%、30%為宜,晚高峰期則相反,在此僅確定早高峰最擁擠車門并確定其服務時間。計算前后車門乘客服務總時間,從而確定最擁擠車門及最擁擠車門的服務時間,計算結果如表4所示。

表4 改善前早高峰期最擁擠車門及服務時間表

3.3 提出改進方案及實施對比

為最大限度降低乘客服務時間,實現智能交通,提高公共交通服務水平轉變居民出行結構,提升城市形象,提出如下改進措施,公交站臺平面圖如1所示。

圖1 高品質智能公交站臺平面圖

(1)構建多元化、智能化、便捷化的功能區,主要為長時間候車的乘客提供高品質的候車服務,合理規化座椅、自動充值機、自動售貨機、空調等服務區域,安置電子顯示屏,實時顯示車輛信息,尤其是即將到站車輛停靠區域,使在站乘客了解到目標車站的線路、各線路途經站點、各站點間運行時間、即將進站車輛的運行情況及所靠泊位,以便乘客及時到達相應候車位置。同時對于站廳的外形也采用新型設計,不僅能提升城市形象,且有助于轉變居民出行方式。

(2)構建協調化、信息化、高效化的候車區,根據候車區長度合理分區,各個停靠區域附加小型顯示屏,顯示即將到站的車次,從而引導乘客進入相應候車區等待車輛到達,提高車位利用率;乘客提前從功能區刷卡進入候車區,降低了乘客平均服務時間;同時前后車門都可以作為上下車途徑,有效避免了上下乘客總服務時間不均勻造成的最擁擠車門的延誤,下車乘客通過候車區的單向門離開站廳。

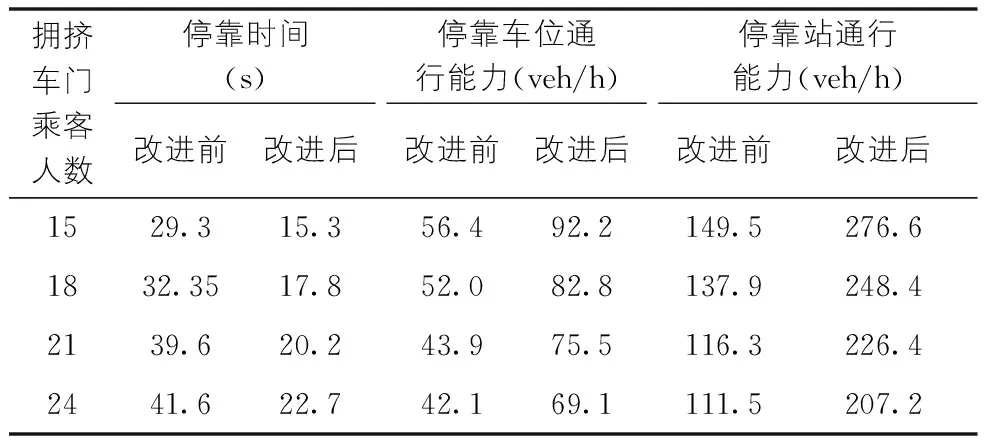

改進后乘客上車時間為1.5 s,下車時間為1.2 s,當上下車總人數不變時,此時前后門都可作為上下車通道,假定最擁擠車門的服務時間占總服務時間的60%,最擁擠車門的早晚高峰服務時間如表5所示,圖2中對比了改進前后早高峰時期的最擁擠車門服務時間。

表5 改善后早高峰時期最擁擠車門及服務時間表

圖2 改進前后不同上下車人數最擁擠車門平均服務時間

南坪協信城其港灣長度可提供3個泊車位,在改進前,各車位的利用率為100%、85%、80%,而改進后各個車位的利用率幾乎可達到第一個車位的利用率100%。改進前后各指標對比如表6所示。

表6 改進前后各指標對比表

4 結語

通過對目前公交停靠站的停靠車位的通行能力相關因素進行分析,從規劃優先的角度提出從公交站的設施配置及功能分區兩個方面進行創新,能有效降低公交停靠時間,提高車位利用率,改善公共交交通服務水平,提升城市形象。如何針對不同城市的公交停靠站的現狀提出改進措施還有待進一步研究,應該具體結合當地城市的具體特征,以及土地利用率、城市功能、出行數量、出行結構等情況做出改進方案。

[1]韓璧璘.公交停靠站延誤的影響因素分析及縮減策略研究[D].北京:北京交通大學,2011.

[2]劉建榮,鄧 衛,張 兵.公交停靠站公交車損失時間研究[J].交通信息與安全,2011(29)4:44-47.

[3]吳 葉,徐大剛.公交停靠站停靠時間特征分析[J].交通與運輸,2007(2):27-29.

[4]邱 楊.提高公交站點停靠能力研究[D].武漢:華中科技大學,2007.

[5]楊 柳.公交站臺線路容納能力優化研究[D].長沙:長沙理工大學,2011.

[6]胡章立,蘇 龍,賀 平.城市道路港灣式公交停靠站的設計探討[J].交通工程,2012(6):63-65.

[7]廖 唱,彭 豐,王玉明.公交中途停靠站站臺設置問題實證研究[J].交通運輸系統工程與信息,2011(11):181-186.

[8]邵春福,宋 瑞.城市公共交通[M].北京:北京交通大學出版社,2014.