《壇經》所記惠能故事中的中國神話元素

仲紅衛

(韶關學院 文學院,廣東 韶關 512005)

佛教雖然產生于域外,但是在被介紹到中國后,經與漢文化長期的融合,終于在隋唐時期形成了三個大的特點,即穩定的漢僧群體、成熟的修行制度和具有中國特色的成佛理論。這三個特點標志著漢傳佛教的形成。從此以后,漢傳佛教作為中華傳統文化的一個重要支流影響到了中國社會各階層的思維方式、價值判斷、審美表達乃至日常生活的方方面面,可謂“無遠而弗屆”。

具有中國特色的成佛理論的代表,無疑要首推禪宗的六祖惠能大師。在漢傳佛教汗牛充棟的典籍中,能被中國人稱為“經”的——只有惠能所說、由弟子整理的《壇經》。總的來說,《壇經》所以能取得如此崇高的地位,除了惠能所提出的“自性即佛”之本體論思想和“頓悟”的修行理論之外,還與其從多方面吸收、融匯了以儒家和道家為主體的中華主流文化元素有極大之關系。筆者早前已經撰文簡要談過《壇經》所述思想與傳統儒教之間的聯系[1]。這里再以《壇經·行由品》①本文所依據的《壇經》,除非特別指明,皆為丁福保《六祖壇經箋注》(南華禪寺曹溪弘法團印)。為基礎,從惠能如何被神圣化的角度,談談《壇經》與中華傳統神話之間的內在關系。

一、惠能得法故事與堯舜禪讓傳說

(一)惠能得法故事中的考驗敘述

《行由品》的內容,是從第一人稱的敘事角度即以惠能自敘的方式,向在韶州大梵寺聽講佛法的上千名僧俗弟子講述自己的得法經歷。從故事來看,這實在是一個不斷地經歷各種難題考驗的歷程:

(1)關于主人公智慧的考驗。這是故事極力表現的地方,當然也是給讀者印象最深的地方。考驗的核心指向,無一例外都和惠能對于佛法的理解相關。通過這些考驗,故事向人們展示了一個慧根極為鋒利、對佛法有著直觀且透徹了解的“肉身佛”的形象。為了塑造這一形象,故事實際上突出了兩個因素:

第一個是強調惠能不識字。不識字,意味著沒有文字相的“污染”。同時,因為不識字而又可以做到“直指人心,見性成佛”,所以就更突出了惠能的根器之利。當然,細究起來,惠能不識字的說法其實和《金剛經》里“離一切相”的思想有著密切的關系。在《金剛經》里,須菩提曾問佛祖說,如果有人全面學習、了解了世尊關于成佛的理論,這個人是不是就可以生出信心而成佛?如來回答他說:“莫作是說。……何以故?是諸眾生,若心取相,即為著我、人、眾生、壽者;若取法相,即著我、人、眾生、壽者。何以故?若取非法相,即著我、人、眾生、壽者。是故,不應取法,不應取非法。以是義故,如來常說:汝等比丘知我說法如筏喻者。法尚應舍,何況非法。”[2]這里所說的,正是佛教離一切相的根本要義。因為在諸種相中,言語相/文字相所代表的思維、概念、邏輯、知識等,對于人的束縛最深和最不易擺脫。現代西方有所謂的語言本體論哲學,將語言視為世界的本源,或者說將世界視為語言所呈現出來的世界,也是認識到了語言/知識與世界之本體之間的微妙關系。惠能不識字而能了悟佛法的傳說,可以看作是以故事的方式來詮釋惠能的“頓悟成佛”思想,同時當然也是為塑造惠能與佛宿昔有緣,是所謂“肉身佛”、“世間佛”的重要策略之一。

第二個是惠能關于佛法本質的出色理解。因為這是直接和正面地塑造惠能的神圣形象,所以在惠能得法道路的每一個重要階段都可見到。五祖初見惠能,諷刺他說:“汝是嶺南人,又是獦獠,若為堪作佛?”惠能回答說:“人雖有南北,佛性本無南北。獦獠身與和尚不同,佛性有何差別?”[3]8惠能半夜得五祖衣法,五祖要親自搖船送他過江,說“合是吾渡汝。”惠能回答說:“迷時師度,悟時自度。度名雖一,用處不同。惠能……今已得悟,只合自性自度。”[3]31惠能跑到大庾嶺,為追上來的慧明說法,只一句“不思善,不思惡,正與么時,哪個是明上座本來名目?”[3]34就收服了慧明。當然,《壇經》中最廣為人知的表現惠能佛法智慧的是另兩個故事。這兩個故事,在多數佛教哲學著作和中國哲學著作中都常常可以見到。其中之一,是惠能將神秀“身是菩提樹”的偈子改為“菩提本非樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃”[3]24,表現出比神秀更為徹底的般若性空思想。另一個是在廣州法性寺的講經大會上,面對“風動”論和“幡動論”的對立,提出“不是風動,不是幡動,仁者心動”的觀點,可謂其“自性論”的一個極好的例證。

(2)關于主人公毅力和艱苦精神的考驗。佛教在接引學者的時候,除了看重機緣有無和慧根利鈍之外,還重視其是否有愿意為佛法而獻身的精神。因為在佛教看來,學法和弘法都是長期艱苦的事業,需要學習者具有超越常人的毅力和勇氣。《壇經》中說,惠能本來只是一個以賣柴為生的貧寒的文盲小子,在偶然聞知蘄州黃梅縣東禪寺有五祖大師后,決心前往求法。他跋涉了一月有余,才見到了五祖。五祖雖然收留了他,但卻讓他去干“破柴踏碓”的體力活,而且一干就是八個多月,但惠能卻毫無怨言。在得到五祖真傳、承襲五祖衣法而秘密潛回嶺南后,他“又被惡人尋逐,乃于四會,避難于獵人隊中,凡經一十五載”[3]35。惠能最終戰勝了這些艱苦的考驗。這說明他具有一般人所難以具有的堅韌不拔的毅力和吃苦精神。和智慧一樣,這也是成為一個“肉身佛”所必須具有的資格條件。

(3)關于神性或超能力的考驗。總的來說,漢傳佛教在記載“肉身佛”的事跡時,可能受到了儒家傳統文化“實踐理性”傳統的影響,較之于原始佛教經典大大減少了神話的色彩。但是,減少不等于完全沒有。正如儒家需要通過“神跡”來建構遠古的圣王形象,漢傳佛教也需要通過“神跡”建構自己的“佛祖”形象。只是這些“圣王”、“活佛”的神跡,在“神力”程度上比神話中無所不能的“神”下降了一個檔次,更類似于民間故事中的傳奇英雄,也就是介于神與被肉身所約束的人之間。《壇經》里的惠能,不但在智慧和勇氣等方面遠高于常人,還具有常人所無的神秘力量。惠能在潛回嶺南的時候,行至大庾嶺上,快要被惠明追及時,惠能將衣缽擲于石上,說:“此衣表信,可力爭耶?”[3]33然后隱身于草莽之中。惠明見到衣缽,想拿起來,但是曾為四品將軍的他卻提掇不動。關于這個細節,《壇經》只說“提掇不動”①德異本、至元本《壇經》同。此為丁氏所注德異本《壇經》。;《傳法正宗記》說:“舉其衣缽,不能動。”②③見丁福保《六祖壇經箋注·行由品第一》(廣東南華禪寺,2015,第34頁)注云:“《正宗記》作‘舉其衣缽,不能動’。《傳燈錄》作‘舉之如山不動’。”而《景德傳燈錄》則形容說:“舉之,如山不動。”③惠能所具有的超現實能力證明了他是被佛所真正選中的人,是祖位的命定傳承者。這個關于惠能神跡的細節,和文本中他“一聞經語,心即開悟”的傳說,以及五祖“逢懷即止,遇會則藏”[3]31的神秘預言互相呼應,強化了恵能的神圣形象。

(二)堯舜禪讓傳說和惠能故事的關系

堯舜禪讓的傳說是出現于儒家話語系統中,具有巨大歷史影響力的故事。在古代,堯舜的禪讓一直被認為是政權交替的理想模式。這一故事最早出現于《孟子》之中,司馬遷的《史記》則以文學化的筆法對之作了更詳細的敘述。這個故事之所以重要,是因為它通過明顯的二元對立的敘事方式,借助于家庭內部矛盾這個焦點,突出地建構了舜以孝悌為核心,兼有仁義、智慧、勇氣、謙遜特點的“圣王”形象,從而最完美地體現了儒家關于理想的統治者所應具備的各種品質。

葉舒憲先生編選的《神話—原型批評》曾選錄過日本人伊藤清司的《難題求婚型故事、成人儀式和堯舜禪讓傳說》。伊藤氏認為堯舜禪讓故事中包含著遠古成人儀式中的考驗內容,“舜之所以經受了‘焚廩’、‘填井’和‘死亡’的考驗,因為那是古代部族中的成年者和即將就職的領袖所必須承受的神圣磨難。”[4]343這就是說:如果要獲得某種社會身份——從“成人”直到“圣王”,就必須經過一系列儀式化的考驗。

中國的佛典系統實際上由兩大部分組成。第一部分也是較早的部分為東漢以降的漢譯佛經,主要由進入華土傳教的西域僧人完成;第二部分即較后起的部分主要是漢僧自己的語錄傳記。這兩個部分雖然同屬佛教話語系統,但因為形成于不同的文化語境之中,因此在精神傳承上是有區別的。如果我們將《壇經》中的惠能故事置于漢譯佛經系統中,會有一種“陌生感”,因為這些文本之中幾乎沒有類似記載,更多的是佛菩薩們大顯神威和惡魔外道相斗爭的故事。但如果我們將其置入中華文化尤其是儒家文化的傳統之中,則除了其中涉及佛教基本教義的一些用語和一些特有的文化符號之外,在故事的敘述方式、結構方式等方面并沒有強烈的違和感。可以看到,惠能得法(獲得六祖地位)的傳奇經歷,與舜即位前接受堯帝考驗的故事在結構上是基本一致的:舜成功地完成了堯的三次考驗,從而證明了自己在孝道、仁義和智慧等方面充分滿足了儒家對于一個君王所應具有的最關鍵品格的要求。舜接受考驗的故事所指涉的,其實是其作為“圣王”的資格要求。而惠能在獲得普遍承認以前,從大的方面講,也經歷了三次重要的考驗。第一次是必須通過五祖的認可。這里包含著一些更小的考驗,但最重要的是和神秀的無聲的競賽。第二次是為了避禍而長期隱匿于獵人隊伍之中。在長達15年的歲月里,惠能不但能在艱苦的環境下遠禍全身,而且借助于只吃“肉邊菜”巧妙地顯示了自己對佛教的忠誠。第三次是在法性寺僧人的辯經大會上脫穎而出,從而獲得了佛教界對其作為禪宗六祖身份的正式認可。如前所言,這些考驗所涉及的,主要是惠能是否具有作為“肉身佛”所應具有的主要條件,亦即是否具有無上的慧根、是否具有弘法者所應有的堅韌意志、是否受到佛的佑護。惠能圓滿地完成了這些“難題考驗”,就自然而然地實現了自己作為“肉身佛”的身份建構,其實質類似于舜經過種種考驗而證明自己有資格作為“圣王”的繼承者。

在《壇經》形成的年代,堯舜故事已經穩定地傳承了上千年,即使從《史記》算起也有七、八百年。在以儒學立國的古代中國,這是任何一個受過啟蒙教育的人都很熟悉的故事。有鑒于此,我們推測惠能故事的形成,極有可能受到了堯舜禪讓故事的影響,是《壇經》的書寫者們不自覺地將本民族的文化原型“轉換置入”的結果。

二、惠能故事的情節組織方式和神秘數字“三”的關系

從《壇經》與中華傳統文化的聯系觀察,除了惠能歷經考驗的故事極可能受到堯舜禪讓故事的影響之外,還有第二個隱秘的聯結點,這就是故事的敘述結構或者情節組織方式和神秘數字“三”的關系。

據葉舒憲先生在《中國神話哲學》中考察,“三”的原型源出于神話關于世界分層的理解,是在世界諸多民族中普遍出現的數字原型。不過在中國的文化系統中,以“三”為基本結構的敘述又帶有明顯的中國特色,譬如儒家在敘述人與世界的關系(天地人)以及上古圣王世系(三皇五帝)時,就充分利用了這一神秘數字[5]。《行由品》在敘述惠能故事時,其敘述節奏也是按照“三”這一基本結構而組織起來的。

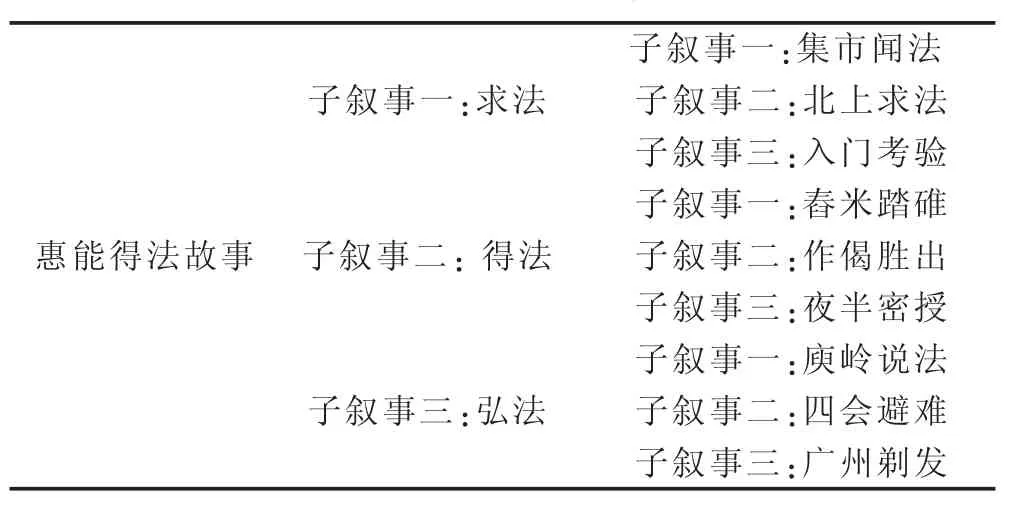

首先,《行由品》的整個故事可以按照惠能 “求法→得法一弘法”的歷程分為三個逐層遞進的子敘事。關于求法的敘事開始于惠能在集市聞法而止于五祖的收留;關于得法的敘事起于惠能舂米踏碓的故事而止于五祖三更授法;關于弘法的敘事起于潛伏避難而止于在法性寺正式受戒。其次,上述的每一個子敘事還可以以“三”為基本結構進行二次劃分。具體而言,“求法”可以分為“集市聞法→決心到黃梅求法→通過五祖的入門考驗”;“得法”可以分為“被五祖故意冷落→在和神秀的作偈競賽中勝出→得到五祖密傳衣缽”;“弘法”可以分為“在大庾嶺初次說法收服惠明→避難于四會獵人隊中→在廣州法性寺一鳴驚人并正式出家”。其結構見表1:

表1 惠能得法故事

伊藤清司認為,中國各地民間流傳的“難題求婚”型故事一般都包含著三道難題,也就是說此類故事多數都是以“三”為基本結構而組織敘事的。他還借助于《烈女傳》等證明舜所經受的考驗也恰好是三次。伊藤氏的文章并沒有留意到“三”在這里是否具有特別的含義,他的注意力主要放在了這些故事和成人儀式的關系上[4]343。這是一個很大的遺憾,因為一種普遍出現的敘事組織方式背后可能具有某種深刻的文化意義。事實上,關于形式所內涵的文化意義問題,20世紀以來西方的諸多理論流派已經從多個向度給予了充分的關注。眾所周知,這些理論總的傾向,是將形式視為積淀了特定歷史文化內涵的所謂“有意味的形式”。這里的“有意味”是說,一種在某種文化中反復出現的形式,因為其中所積淀著的特定文化內涵,已演化成了對生成于該文化中的敘事文本之結構方式和意義表達兩個方面都具有潛在支配作用的文化原型。在中國神話系統中,關于“三”的典型體現是“天地人”的世界層次劃分①和中國文化關于世界的三層次劃分法不同,佛教根據修行的高低將世界分為兩個層次:一是脫離輪回之苦的佛界或者西方極樂世界,這是佛菩薩所居之所;另一是仍在輪回之苦中的“三界”,即天王所居的天界、人所居的現世界和鬼所居的地獄界。和“三皇五帝”的圣王系統構建。前者屬于宇宙論范疇,后者屬于人文歷史范疇;后者可以視為前者在人類社會中的投射。這個以“三”為基本原則的秩序,綜合地體現了道家“一生二,二生三,三生萬物”的思想和儒家“天人合一”的思想。在這個意義上,體現在民間故事和傳說中的“三”的結構組織方式也許是無意識的,但絕不是無意義的。回到《行由品》關于惠能的敘事上,如果我們進一步注意到具體內容,則不難將上表所列的以“三”為基本單位的敘事視為一個一個連續性的“難題考驗”。而一旦注意到這一點,則這一組織形式中所蘊含的“意味”就更為明顯化了。

除了不易察覺的敘事組織方式之外,《行由品》中還有另外一個細節也和“三”的運用有關。故事寫到,在五祖看了惠能所作的佛偈之后,為了保護他,假裝不承認惠能的偈子已經領悟了佛法。直到第二天,五祖才悄悄地潛入惠能的碓坊之中,“乃問曰:米熟也未?惠能曰:米熟久矣,猶欠篩在。祖以杖擊碓三下而去。惠能即會祖意,三鼓入室。祖以袈裟遮面,不令人見,為說《金剛經》。”[3]25實際上,與此類似的情節在中國古代小說和民間傳說中并不止一兩處,而是非常普遍,此處不再贅舉。

三、惠能故事的形成與佛教的中國化

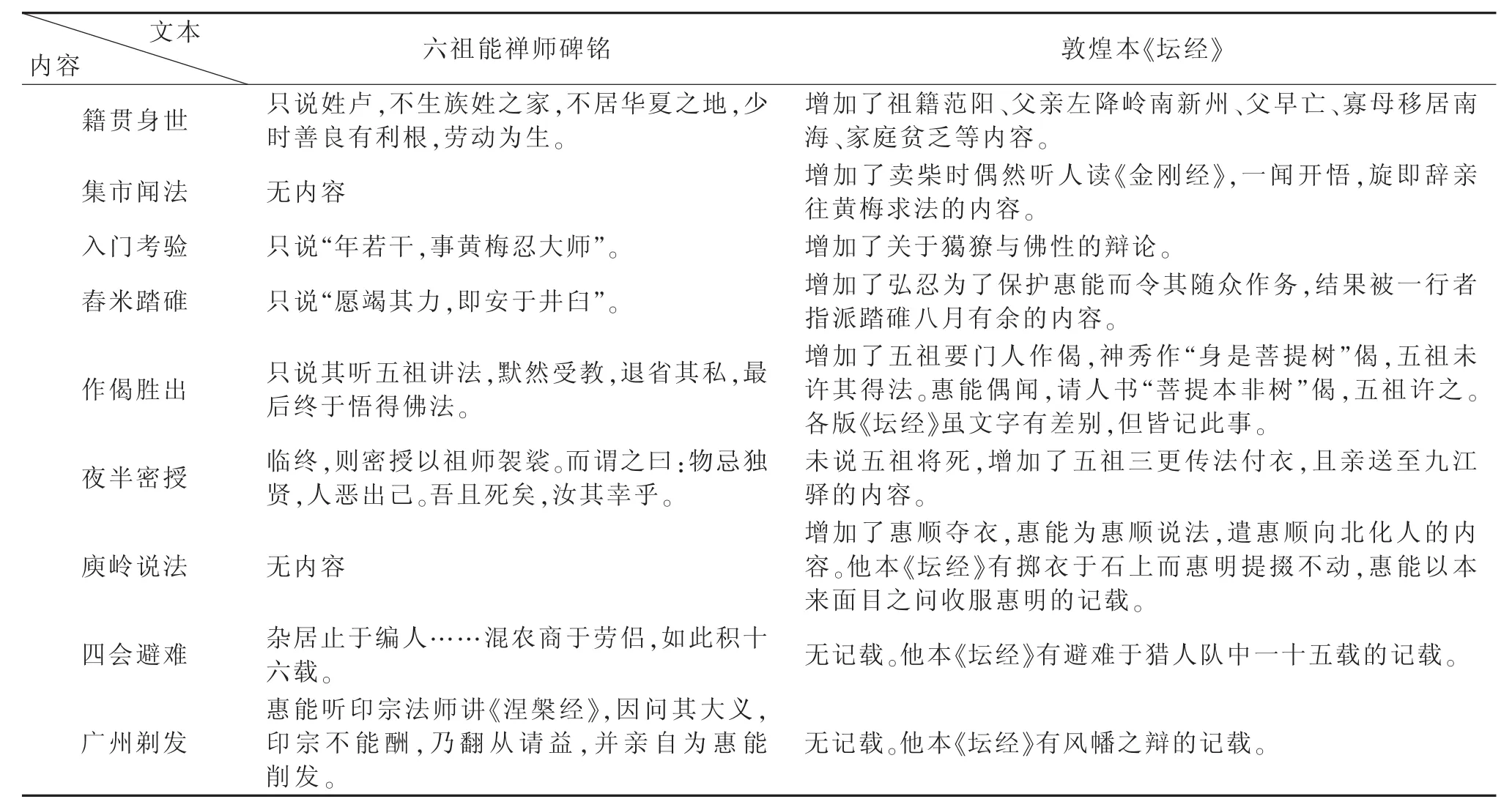

從禪宗史來看,《行由品》對惠能神圣形象的建構其實經歷了一個相當長的過程。當惠能還活著的時候,他的六祖地位并沒有得到正式的認可,當時被普遍承認的反倒是神秀。神秀“身是菩提樹,心如明鏡臺”的思想和“時時勤拂拭,勿使惹塵埃”的修行方法,更切合于達摩的“凝住璧觀”理論。神秀和惠能相繼入滅之后,北宗和南宗的弟子們開始積極為各自的祖師爭奪六祖的地位。惠能的弟子神會在開元二十年(732)于滑臺大云寺舉行的無遮大會上攻擊北宗“師承是傍,法門是漸”②參見圭封宗密大師《中華傳心地禪門師資承襲圖》,《續藏經》第1輯第2編第15套第5冊,第434頁。,但神會在和北宗辯論的時候,只提到了衣缽而沒有提到《壇經》。這說明在惠能去世近20年后,《壇經》可能還沒有形成,至少是沒有完全形成,否則神會不可能遺漏如此重要的事情。可以想象,為了在和北宗的爭斗中勝出,也為了在惠能被朝廷正式承認為禪宗六祖以后持續地鞏固南宗的地位,對于惠能的神圣化是必不可少的。王維的《六祖能禪師碑銘》(以下簡稱《碑銘》)大約作于惠能去世40多年后。《碑銘》雖然提到了“安于井臼”、“密授以祖師袈裟”和“雜居止于編人”等事[6],但和目前發現的《壇經》最早版本敦煌寫本相比,后者所建構的惠能形象明顯更具有傳奇性質。兩個文本中所述惠能得法歷程,見表2。

表2 兩個文本所述惠能得法歷程

王維的《碑銘》,因為距六祖入滅時間不遠,所以樸質平實,剔除掉文學化的語句外,幾乎沒有什么傳奇的因素。而敦煌本《壇經》,除了臨終密授和得法后長期避難兩個情節外,增添了不少的內容。《壇經》所增加的內容,從敘述功能的角度講,大大提升了敘述的故事性、傳奇性;從建構人物形象的角度講,突出地表現了惠能不學而知、堅韌勇敢的“佛教圣人”形象。敦煌本《壇經》中增加的神秀和惠能作偈部分,歷來是各本《壇經》的主體部分,也是流傳最為廣泛的部分。從原型批評的角度看,這也是最顯著地使用了“難題考驗”敘述母題的部分。總之,在惠能去世一百多年以后,有關惠能得法的故事,在《壇經》中已經越來越傳奇化了。而且越到后來的版本,敘述的傳奇性就越強,譬如德異本中“擲衣于石上”的故事和在獵人隊伍中吃“肉邊菜”的故事。

《壇經》的編撰者不斷地增加一些神化惠能的因素,這是可以理解的。畢竟在當時的文化和社會環境中,神化教主非常有助于樹立本宗的地位及促進傳播。但是,采用什么方式神化或者說依據什么模式來神化呢?將《壇經》中的惠能故事和翻譯過來的早期梵本佛經中有關佛菩薩的故事做一比較,就可以明顯看出,類似的因素在梵本佛經中幾乎是見不到的。梵本佛經中的故事,主要是夸張地渲染佛菩薩們的廣大神通以及他們與邪魔外道的斗法。而《壇經》在建構惠能形象時,除了“擲衣于石上”稍微有些神話色彩之外,沒有將惠能說成是法力無邊的神,也沒有二元對立的斗法情節。《壇經》的核心精神,始終在宣傳惠能的無上智慧和堅韌精神。如果借用弗萊的理論,則可以說梵本佛經故事里的主角是在種類上高于環境和他人的超自然的神;《壇經》里的惠能至多是在程度上高于他人和環境的傳奇英雄。但是如果把惠能故事放到中國文化的傳統中,則可以發現許多似曾相識的因素。如《行由品》中所述的惠能故事和堯舜禪讓故事的類似性,惠能故事以“三”為基本原則的情節組織方式。這些分析都傾向于得出這樣一個結論,那就是南宗弟子們在建構惠能“佛教圣人”形象時,受到了儒家建構堯舜圣王形象的影響,而將惠能得法于五祖類比于堯禪位于舜,從而模仿了堯舜禪讓故事中的“難題考驗型”敘述模式①有趣的是,王維《六祖能禪師碑銘》曾直接把弘忍與惠能的關系比喻為孔子與其弟子的關系,云:“大師心知獨得,謙而不鳴。天何言哉!圣與仁豈敢?子曰賜也,吾與汝不知。”(《全唐文》卷三百二十七)。至于故事情節的組織方法和數字原型“三”之間的聯系,則更是一種被具有原型性質的本土文化所支配的集體無意識的癥候性表現。我們想特別指出的是,正是這種對中華本土文化原型的不自覺仿寫或使用,才使得一個佛教故事以一種“自然的方式”被接引到中國的文化大傳統之中,從而使之在集體無意識的層次上契合了中國知識分子的深層文化——心理結構,在一個不易被察覺的層次上實現了佛教中國化的歷史任務。

當前中國佛教的多數研究者,都將注意力放在了佛教對于中國傳統之哲學、文學及社會等的影響上,而忽視了中國文化對于佛教的影響、改造。這就很難解釋一個問題,即為什么這種與主流的儒家文化格格不入的外來思想會被中國人逐漸接受并演化出所謂的漢傳佛教?從佛教在中國的接受歷史來看,唐代是一個關鍵的時期,也是最應注意的時期。畢竟在唐代,佛教還沒有完全得到本土文化的承認,以韓愈等為代表的儒家知識精英還在對佛教進行激烈的批判與抵制,甚至還發生了以名教名義進行的滅佛運動。然而到了宋代,類似的事件就再未出現過,士大夫們悠游在儒釋道的合流之中而心安理得。造成這個歷史性轉折的原因何在?簡而言之,就是佛教已經中國化了。佛教中國化,不是傳統文化向佛教靠攏,而是佛教向傳統文化靠攏。這種靠攏表現出來,就是佛教不僅在義理上吸收了儒家和道家的思想,而且其經典文本書寫也吸收了本土文化在書寫歷史文本時的眾多元素。禪宗從唐代開始已經逐漸壓倒了其他宗派而成為佛教的代表,而惠能的南宗禪在中唐以后又成為了禪宗的代名詞。②柳宗元《曹溪第六祖賜謚大鑒禪師碑》云:“其說……今布天下。凡言禪,皆本曹溪。”(《全唐文》卷五八七)禪宗的代表性經典《壇經》,是佛教中國化的一個重要里程碑,也是研究佛教如何中國化的一個很好的范本。

[1]仲紅衛.援儒入佛與《壇經》經典地位之確立[J].韶關學院學報,2011(5):31-35.

[2]劉戰魁.《金剛經》全解:下卷[M].[出版地不詳]:圓覺之光出版社,2013:341.

[3]丁福保.六祖壇經箋注[M].韶關:南華禪寺曹溪弘法團,2015.

[4]葉舒憲.神話—原型批評[M].西安:陜西師范大學出版社,1987.

[5]葉舒憲.中國神話哲學[M].西安:陜西人民出版社,2005:41-53.

[6]董誥,阮元,徐松,等.全唐文:卷三百二十七[M].北京:中華書局,1983:3313.