高中物理習題教學的“問題 對話 體悟”策略*

李慶國 帥厚梅

(江蘇省揚州市新華中學 江蘇 揚州 225009)

高中物理習題教學是物理教學過程中不可缺少的組成部分,是對物理概念、物理規律等教學的延續和深化.但在習題教學的過程中經常會出現“老師一講就懂,學生一做就錯”的現象,究其原因,還是因為學生在聽教師講習題的過程中“知其然,而不知其所以然”.在解題時,教師能想到一些巧妙的解題方法并講給學生聽,學生也能聽懂,但關鍵問題是學生自己獨立解題時打不開思路,想不出方法.由此可見,學生的知識儲備足夠,理解能力也并不差,真正欠缺的是分析問題、解決問題的能力.那么如何在習題教學的過程中提升學生分析問題、解決問題的能力呢?筆者認為,教師應該在習題教學的過程中提出能激起學生思考的問題,引導學生自己去分析問題,自己去思考解決問題的方案,并在師生對話的過程中體悟分析問題、解決問題的一般思路和方法.學生一開始的思路不一定會完全正確,這時教師要鼓勵學生繼續思考,在師生對話的過程中,盡可能讓學生明白錯誤,悟出道理,進而解決問題.下面筆者列舉幾例加以說明.

1 通過問題引導學生自己糾正錯誤

如圖1所示,傳送帶與地面的傾角θ=37°,從A到B的長度為16 m,在傳送帶上端無初速度地放一個質量m=0.5 kg的物體,它與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.5.若傳送帶以10 m/s的速率逆時針方向轉動,求物體從A到B所需的時間.

圖1 傳送帶

師:你認為物體在傳送帶上做什么運動?

生:勻加速.

師:你是如何分析的?

生:物體無初速度放在傳送帶上受到重力、支持力和沿傳送帶向下的摩擦力.合外力沿傳送帶向下,根據牛頓第二運動定律可以求出物體的加速度a=gsin 37°+μgcos 37°=10 m/s2.

師:根據你的思路,物體到達B端時的速度是多少?

師:物體到達B端時的摩擦力方向如何?

生:物體的速度大于傳送帶速度,沿傳送帶向上,與剛才的分析矛盾了.

師:現在你認為物體做什么運動?

生:物體先做勻加速運動后做勻速運動.(學生得出這樣的結論是受之前學過的“水平傳送帶問題”的影響)

師:物體在傳送帶上是一直勻加速運動,還是先做勻加速運動再做其他運動,取決于什么條件?

生:傳送帶的長度,若傳送帶比較短,則物體可能一直做勻加速運動.

師:物體什么時候開始做勻速運動?

生:當物體的速度達到傳送帶的速度時.

師:當物體的速度達到傳送帶速度時,物體受到的摩擦力是滑動摩擦力還是靜摩擦力?大小、方向如何?

生:是靜摩擦力,方向沿傳送帶向上,大小等于重力沿斜面的分力,為3 N.

師:最大靜摩擦力是多少?

生:沒有特殊說明,認為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,為2 N.靜摩擦力不可能超過最大靜摩擦力,剛才的分析錯了.

師:現在你認為當物體的速度達到傳送帶速度后,物體應該做什么運動?

生:應該還是做勻加速直線運動,但加速度a=gsin 37°-μgcos 37°=2 m/s2.

師:物體達到傳送帶速度后,是和傳送帶一起運動還是繼續做勻加速取決于什么條件?

生:取決于物體的重力沿斜面的分力與最大靜摩擦力(等于滑動摩擦力)的大小關系,即取決于動摩擦因數的大小.若μ>tanθ,則物體達到傳送帶速度后將隨傳送帶一起做勻速運動.

在這個習題分析的過程中,當學生的運動分析錯誤時,教師沒有直接指出來,而是順著學生的錯誤思路,通過問題引導學生自己發現錯誤.這樣做的目的是,一方面避免“簡單粗暴”地指出學生的錯誤,打擊學生的學習積極性,另一方面通過問題引導的方式讓學生自己分析出矛盾點,然后感悟到自己思路的錯誤,再通過進一步分析得出正確答案.這樣通過學生自己分析摸索得出正確答案,有利于增強學生的學習自信心.學生這樣的一個由錯誤思維走向正確思維的過程其實是人類學習過程中的一個常見的思維過程,人類在科學探索的過程中并不一定能在探索初期就找準思路,往往都是在不斷試錯的過程中一步步接近成功.因此,教師在聽到學生的錯誤答案時,先不要急著去作評判和糾正,而是給予學生自我糾錯的機會,通過問題引導讓學生自己去分析、解決問題,讓學生自己去體悟思路、總結規律.只有這樣,學生分析、解決問題的能力才能不斷提高.

2 通過問題引導學生自己解決問題

圖2所示為一小球做平拋運動的閃光照相照片的一部分,圖中背景方格的邊長為5 cm.如果重力加速度g取10 m/s2,那么閃光時間間隔是______,小球運動中的水平分速度的大小是______,小球經過B點時的速度大小是______m/s.

圖2 小球做平拋運動的閃光照片

這一題直接問學生閃光時間間隔如何求,學生的思維往往會陷入僵局,因此教師有必要引導學生學會分析問題,尋求解決問題的方法.

師:對于平拋運動問題,一般的處理方法是什么?

生:將平拋運動進行分解,分成水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動.

師:求閃光的時間間隔本質上就是求時間,根據合運動與分運動的等時性,你打算從什么運動去求時間?

生:從水平分運動去求.

師:如何求?

師:如何求?

師:你是選擇哪個過程進行研究的?

生:從A到C.

師:A點是平拋運動的起始點嗎?

生:哦,題目中沒有說明.

這時,學生的思維再次陷入僵局,教師可以繼續引導.

師:我們再次讀一下題目,圖示是一張閃光照片,閃光照片有什么特點?

生:時間間隔相等.

師:既然已經確定從豎直方向求時間,我們不妨將A,B,C3點在豎直方向的投影點畫出來,你能聯想到什么?

生(學生恍然大悟):把A,B,C3點在豎直方向的投影點畫出來后,有點像打點計時器打出來的紙帶,可以用來求時間.

當學生能夠將閃光時間間隔求出來,那么小球運動中水平分速度的大小和小球經過B點時的速度大小就比較容易求出來了.

在這個習題分析的過程中,教師沒有直接將思路展現給學生,而是通過問題一步步引導學生去思考分析,由學生自己找出解決問題的方案.這個過程雖然有點緩慢,有點費勁,既走了彎路,也犯了錯誤,但這的確是學生學習過程中的必經之路,學生分析問題、解決問題的能力也只有這樣才能得到逐步的鍛煉和提高.在這個過程中,當學生遇到困難時,教師正好可以借此機會鼓勵學生克服困難,培養學生的意志力;在這個過程中,學生犯了錯誤,也不可怕,教師正好可以借此機會引導學生從錯誤中學習.當學生通過自己的努力成功解決了問題,他的自豪感才會油然而生,他的學習熱情才會得到激發,他的自信心才會得到提升.

3 通過問題引導學生自己歸納總結

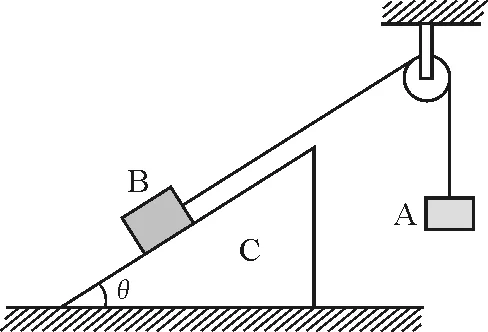

如圖3所示,傾角為θ的斜面體C置于水平地面上,物體B放在斜面體C上,并通過細繩跨過光滑的定滑輪與物體A相連接,連接B的一段細繩與斜面平行,已知A,B,C都處于靜止狀態,試討論物體B所受的摩擦力方向.

圖3 斜面滑輪系統

師:你認為物體B受哪些力的作用?

生:摩擦力、重力、支持力和繩子拉力.

師:摩擦力的方向如何?

生:沿斜面向下.

師:理由是?

生:因為物體A通過繩子向上拉著B,物體B有向上運動的趨勢.

師:也就是說,你認為物體A有向下的運動趨勢?

生:是的.

師:有沒有可能出現物體B拉著物體A,使物體A有向上運動的趨勢呢?

生:有可能.

師:現在你認為物體B所受的摩擦力方向如何分析?

生:要分情況討論.

師:如何討論?

生:當物體B有向上運動的趨勢時,摩擦力方向沿斜面向下;當物體B有向下運動的趨勢時,摩擦力方向沿斜面向上.

師:物體B在什么受力條件下有向上運動的趨勢?

生:當繩子的拉力大于物體B的重力沿斜面的分力時,物體B有向上運動的趨勢,摩擦力方向沿斜面向下;當繩子的拉力小于物體B的重力沿斜面的分力時,物體B有向下運動的趨勢,摩擦力方向沿斜面向上;當繩子的拉力等于物體B的重力沿斜面的分力時,物體B不受摩擦力.

學生進行定性分析時,沒有考慮到不受摩擦力的情況,當教師引導學生進行定量分析時,學生就意識到了還有不受摩擦力的情況,思維過程趨于嚴謹.

師:在這個題目中,摩擦力不一定存在,所以受力分析時首先畫出摩擦力就不嚴謹了,你認為以后遇到力學問題按照什么順序分析受力更為合理?

生:先畫出確定的力,如重力.再分析不確定的力,如摩擦力.先畫出已知的力,再分析未知的力更為合理.

在這個習題分析的過程中,教師沒有事先告訴學生要對摩擦力的情況進行討論,而是讓學生自己分析,然后順著學生的思路,在適當的時候進行點撥,讓學生自己意識到要分情況討論.教師也沒有事先告訴學生受力分析的順序,而是由學生在隨意受力分析遇到麻煩時,自己意識到要遵循一定的受力分析順序才更加合理、科學.總之,對于教學過程中一些結論性的知識,教師要注意引導學生分析,并盡可能由學生自己進行歸納總結,得出結論.

根據“學習金字塔”理論可以發現,“聽講”是我們最為熟悉最常采用的學習方式,采用這種方式教師講得很順暢,學生似乎也聽得很輕松,但是其學習效果卻是最差的.而要想提高學生的學習效率,一定要引導學生主動學習.所以在習題教學的過程中,教師不要替學生思考,而要盡可能通過問題引導學生主動思考、分析、試錯、再思考、再分析……要盡可能讓學生經歷、體驗科學研究的一般過程,要盡可能讓學生去感悟知識的來龍去脈.需要注意的是,在師生對話的過程中,教師要以“平等、愛、謙虛和信任”為前提條件.在學生發言時,教師要謙虛地傾聽學生的發言.在學生犯錯時,教師要理解、信任學生,引導學生自我糾錯.在學生思維受阻時,教師要鼓勵學生嘗試分析,尋找新的解決方案.通過這樣的“問題·對話·體悟”式的習題教學,不僅可以使學生領悟知識、方法的來龍去脈,提高學生分析問題、解決問題的能力,還可以增強學生的學習意志力,調動學生的學習積極性,提升學生的學習自信心,進而有效提高學生的物理核心素養.

參 考 文 獻

1 吳金波.試論高中物理習題課中的范例教學策略.物理通報,2016 , 35 (8) :31~33

2 毛文嫻.淺談優化高中物理習題教學的策略.中學物理:高中版,2016 , 34 (2) :48~48