攻堅胰島移植世界難題的中國故事

今年的6月11日,是我們國家第二個器官捐獻日。數據顯示,從2010年1月到2018年4月,中國已累計完成公民逝世后器官捐獻17085例,4.8萬個生命因此得到拯救。

就在器官捐獻日前夕,一次感人至深的生命傳遞成功完成。6月7日,位于安徽合肥的中科大附一院完成了一次特殊的器官捐獻——國內首例器官捐獻受益者去世后捐獻器官。42歲的李曉俠曾經接受過器官移植手術,現在,她捐出自己全部有用的器官:肝臟、胰腺和一對角膜,這些器官很快被移植到病人身上,為重病患送去了光明和重生。

在這一次特殊的捐獻中,李女士的胰腺被送往上海市長征醫院,用于挽救一名嚴重糖尿病患者。

因為器官自愿捐獻系統的逐漸成熟,更多原本處于生命邊緣的病患通過器官移植獲得新生。當大家對角膜移植、肝臟移植、腎臟移植熟悉后,一種在國內開展不多的移植手術——胰島移植,開始受到關注。

胰島移植,被認為是治療嚴重糖尿病的“殺手锏”。 胰島移植在國內外曾遭遇過兩次“滑鐵盧”。不過,經過國內外醫學專家的共同努力,近年胰島移植成功率已經顯著提升。

胰島分離仍是技術門檻

很多人聽過肝臟移植、腎臟移植或者心臟移植,但對胰島移植卻幾乎沒有概念。

上個月,上海一名年輕男子不幸遭遇車禍,重度顱腦損傷,經過救治無效身亡。家人經過慎重考慮,將逝者的肝臟、腎臟、胰腺無償捐獻。器官捐獻后,來自上海長征醫院胰島移植團隊的專家從這枚珍貴的胰腺中,分離純化得到胰島細胞,這些細胞以最快的速度被送到深圳,移植到一位患者體內。患者因嚴重糖尿病和腎病,已經做過兩次腎移植。

這是深圳市首例胰島移植,接受手術后,患者身體各項指標檢測結果均為正常,徹底擺脫了每日大劑量胰島素注射的痛苦,也不再需要再次面對腎衰竭的噩夢。

隨著社會經濟的發展和人們生活方式的改變,我國的糖尿病發病率迅猛攀升,1980年,我國糖尿病的發病率僅為0.9%,而到了2013年,已經達到驚人的10.9%。相關調查數據顯示,我國目前約有1.3億名糖尿病患者。

胰島是胰腺的內分泌部分,是許多大小不等和形狀不定的細胞團,僅占整個胰腺細胞數量的1%。胰島中有兩類功能對立的細胞——α和β細胞。β細胞分泌的是胰島素,主要的任務就是保證血糖水平不要過高。α細胞分泌的是胰高血糖素,主要任務就是血糖降低時動員身體儲存讓血液中葡萄糖濃度上升,他們對于血糖控制起著至關重要的作用。

胰島移植的第一步,是將胰島從胰腺中分離出來,這一步至關重要,也是目前胰島移植中主要的“技術門檻”。

海軍軍醫大學附屬長征醫院器官移植中心的殷浩教授解釋道:“通俗地說,胰島細胞就像火龍果里的籽。而胰島移植中最重要的步驟——胰島分離,就類似于將所有的火龍果籽完好無損地與果肉分離出來。還不能損傷種子的外皮。”胰島細胞提取的數量越多,手術成功的概率也會提高,患者術后脫離胰島素的概率也更大。

“胰島細胞分離非常復雜,每一例胰島分離的時間都長達6-8個小時,有多個關鍵的步驟。醫生需要大量的實踐來獲得經驗,提高胰島分離的成功率。” 殷浩先后在美國和日本花了4年的時間,掌握了這一技術。

2016年的平安夜,上海第一例胰島移植手術在長征醫院順利開展。病人是一位67歲的糖尿病引起腎功能衰竭的患者,剛在長征醫院做了腎臟移植手術。腎移植科王立明教授建議患者接受胰島移植手術,原因有二:首先,腎移植并不能解決糖尿病這個病根,移植的腎臟仍然會受到血糖波動的影響,通常手術后七年左右就需要再次接受腎臟移植;其次,國外數據顯示,胰島移植能夠控制好血糖,使移植的腎臟使用時間延長2.5倍。

繼這位患者以后,截至目前,殷浩和他的團隊已經為30余位患者成功實施了胰島移植手術,絕大多數患者術后都不再需要每天注射胰島素,血糖和腎功能完全正常,可以正常飲食,生活質量得到了很大的改善。

相較于傳統的胰腺移植,胰島移植的優勢更加明顯。胰島移植是微創手術,手術時間短,患者只需要局部麻醉,術后第二天就可下地活動;其次,胰島移植安全方便,重復性強。

據2014年世界移植大會資料顯示,目前胰島移植后5年無需使用外源性胰島素的患者比例已經達到60%左右,一次注射脫離胰島素的患者,最長時間可以達到16年。“對嚴重的糖尿病患者而言,胰島細胞移植是一種‘治本的方法,能夠達到‘血糖的生理平衡。”殷浩對這項技術十分自信。

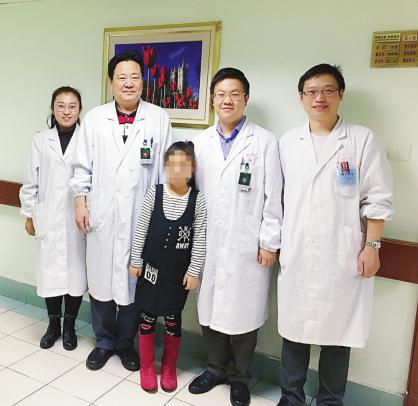

去年底,殷浩為一位5年里10余次“酮癥酸中毒昏迷”的13歲小患者小詩穎成功實施了單純胰島細胞移植。他回憶:“第一次看到她,13歲的孩子卻只有8歲那么高,她的生長發育因為疾病的關系完全停止了。收治入院后,監測她的空腹血糖,發現高于正常指標8倍,所以我們優先為她安排了手術。”手術十分順利,術后隨訪可以看到,小詩穎的胰島素用量比手術前明顯減少,血糖也一直控制在正常值以內,未來還有可能完全擺脫胰島素注射之苦,過上一個普通小孩的生活。

殷浩表示,不是每一個患者都適合接受胰島移植。“胰島移植是針對內科治療效果不佳的糖尿病的新療法。比如糖尿病導致腎功能衰竭但已做過腎移植手術的病人,胰島移植這項技術可以幫助他們很好地控制血糖,保護他們的移植腎;對于Ⅰ型糖尿病或者脆型糖尿病患者,他們的血糖忽高忽低、很難控制,胰島移植也是一個好的選擇。”

2000年后技術多次更新迭代

胰島移植其實并不是一項新技術。

早在1892年,動物實驗證實了胰腺和糖尿病之間的關系,為胰島移植奠定了基礎;1972年,巴林杰首次報道了胰島移植可逆轉糖尿病大鼠的高血糖;1977年,人類自體胰島移植成功用于治療難治性慢性胰腺炎。

隨后,人類同種異體胰島移植逐漸開始進行臨床研究,但成功率非常低,主要原因是分離的胰島數量不足和移植后的排斥反應。

據統計,2000年以前,國際胰島移植登記處共登記了447例同種異體成人胰島移植,移植后只有不到10%的患者達到了超過1年的不依賴胰島素狀態,遠遠低于胰腺移植患者70%的成功率。不過,隨著埃特蒙頓方案提出不再使用激素,胰島移植技術有了改善。因此,2000年后在中國,也有不少醫院開展過胰島移植手術,但很快又遇到了第二個問題,就是胰島分離技術尚未成熟,多數患者在移植后半年又逐漸需要接受胰島素的治療,最終,國內開展這一手術的醫院都因為治療效果不理想而終止了項目。

2011年,殷浩被公派至美國芝加哥大學附屬醫院進修肝臟移植專業,到了美國,他對胰島移植產生了濃厚的興趣,“這個階段的胰島分離技術相比之前十年,已經有了革命性的進步。一次手術需要的胰腺供體也從過去的2-3個變成了一個。”殷浩告訴記者,花了兩年時間,他終于掌握了胰島分離這一關鍵技術,學成歸國。

因為胰島移植技術曾遭受挫折,回國后本想大干一場的殷浩遇到了不少挑戰和質疑。一些醫生認為胰島移植長期效果并不好,沒有應用前景。并且,因為開展胰島移植對于實驗室的潔凈度要求很高,必須建設專用的胰島分離GMP實驗室,加上購買全套的胰島分離設備,需要花費上千萬資金,這樣的投入對于醫院來說也是不小的壓力。

項目擱淺后,殷浩曾陷入迷茫。“是我的老師傅志仁教授鼓勵了我,讓我繼續堅持下去。”殷浩說。 1990年代初期,傅志仁教授從美國學習了當時最新的肝臟移植技術,回國后同樣遇到了對于手術安全性、成熟度的質疑,傅志仁教授沒有氣餒,做了大量準備工作,和同事一起完成了300多例豬和大鼠的肝臟移植試驗,把手術中和術后的風險問題逐一論證、解決。終于在1996年,傅志仁團隊為一位嚴重的先天性肝豆狀核變性病導致肝臟硬化、功能衰竭的男童進行了肝移植手術并取得了成功。這是我國第一例兒童肝移植,直到今天,這位男童仍然是中國肝移植存活時間最長的記錄保持者,現在已經結婚生子。

老師的經歷給了殷浩信心,工作之余,他不斷查閱文獻,開展動物實驗,靜待機會的到來。

中國醫生的多個科研探索

2014年,一次國際移植免疫學術會議上,殷浩結識了日本京都大學的野口教授,他是日本最有名的胰島移植專家,交談之下,兩人相見恨晚。之后,殷浩跟隨野口教授繼續學習,常常飛去日本參與胰島移植手術,進一步學習胰島分離技術,積累經驗。“其實單純的美國技術在胰島分離中效果不是最好的,但美國技術+日本技術卻能最大化從胰腺中獲得胰島細胞。”對于日本胰島移植團隊無私的教授,殷浩至今心存感激。

與此同時,殷浩還邀請了兩位志同道合的同事一起成立了攻關小組,經過300多例的動物胰島分離,和20多例的人體胰島分離實驗,殷浩團隊得到的胰島分離結果越來越好,已經可以獲取胰腺供體中50%的胰島,達到并超過了美國的技術水平。

2015年,殷浩再次向醫院申請召開項目論證會,并且得到了醫院和器官移植科主任丁國善的全力支持,實驗室和設備順利解決。之后,殷浩團隊獲得了國家重點專科軍隊建設胰島移植項目、國家重點研發重大慢性非傳染性疾病防控子課題項目、國家自然科學基金青年項目等基金的支持,去年,殷浩還和仁濟醫院、瑞金醫院器官移植中心合作,獲得上海申康中心市級醫院新興前沿技術聯合攻關項目資助,開展《胰島移植影響糖尿病患者移植腎遠期預后的多中心隨機對照臨床研究》;在學術科研上,團隊近年發表了多篇胰島移植相關的SCI論文,總影響因子逾60分。

從無人看好到得到國內外同行的一致認可,殷浩用了整整7年的時間,如今的長征醫院,胰島移植的年開展數量及療效均為全國第一。

現在,殷浩團隊在做進一步的嘗試:“胰島的來源還是依賴于器官捐獻,我們希望和日本國立干細胞中心李小康教授以及上海原能生物科技集團共同研發出胰島的長期保存方法,比如胰島凍存/復蘇技術,讓捐獻的胰島長期、更好地發揮作用。另外,我們也在和中科院細胞生化所、同濟大學生命科學院、深圳大學第一附屬醫院等共同研發胰島干細胞、異種胰島等技術。如果能夠獲得胰島干細胞,或者從其他動物身上(比如豬)獲得胰島細胞,并建立起全國的胰島細胞庫,那么供體受限將不再成為問題,這個設想也許有一天能夠實現。關于免疫抑制劑的研發也非常重要,它可以更好地提高胰島移植患者的生活質量。”。

除此之外,在過去的大半年時間里,殷浩和他的朋友們一直在努力籌建中國兒童糖尿病專項基金,過程幾經波折,好在終于有了眉目。殷浩高興地告訴記者:“現在中國出生缺陷干預基金會領導已批準我們成立專項基金,未來,它將用于幫助全國的糖尿病兒童。”

什么是脆性糖尿病?

糖尿病是由多種病理生理的缺損機制所引發的,是環境和遺傳共同作用的結果,從我們的生活習慣上來說,糖尿病的發病率上升,和我們粗糧吃得少、細糧吃得多、體力活動少、糖分攝入多有著直接的關系。

“糖尿病是一種以高血糖為特征的代謝性疾病,是由于胰島素分泌缺陷或其生物作用受損導致的。糖尿病是慢性病,控制不好會對全身各種器官組織產生損害,特別是眼睛、腎臟、心臟、血管等。”海軍軍醫大學附屬長征醫院器官移植中心的殷浩教授介紹。

糖尿病本身不可怕,可怕的是它的并發癥。高血糖狀態會造成血管內皮的損傷,導致微血管、大血管的病變,嚴重的糖尿病患者有可能會失明、腎功能衰竭、心梗,糖尿病足嚴重的還會導致截肢。

根據發病機制不同,糖尿病主要可劃分為1型糖尿病和2 型糖尿病。其中1型糖尿病患者只能通過注射胰島素治療;而2型糖尿病的患者則是身體對胰腺產生的胰島素不再有很好的反應,產生“胰島素抵抗”,早期口服降糖藥就可以控制血糖。

很多糖尿病患者需要終身用藥。不過,根據2017年發表的中國糖尿病患者流行病學調查數據顯示,已經接受降糖治療的患者中,血糖達標的患者僅為49.2%。

“目前糖尿病的主要治療方法,還是以飲食治療、運動療法、藥物治療和糖尿病的自我監測為主,目的都是控制血糖,沒有其他較好的治愈方法。”殷浩表示,“糖尿病是進展性疾病,有一部分患者無論選擇哪一種藥物進行治療,血糖都無法得到有效的控制,波動非常大,也就是俗稱的‘脆性糖尿病。”

脆性糖尿病患者胰島功能近乎衰竭,患者只能完全依賴外源性胰島素單向降低血糖,即使在飲食量、運動量和胰島素劑量恒定情況下,病情也極不穩定,很容易誘發低血糖昏迷,甚至導致死亡。而胰島移植,是目前可治愈糖尿病的一種醫療技術。(周潔)