個性化護理對膀胱全切術后永久性造口患者的效果

宋媛媛

膀胱癌的發病率居我國男性泌尿系統惡性腫瘤首位,全球每年約30萬新發病例,是泌尿系統常見的惡性腫瘤。膀胱癌患者多數需要進行全膀胱切除術,術后患者需行回腸代膀胱皮膚造口術或輸尿管皮膚造口術,永久性佩戴造口袋,并且需要患者自行護理,對患者術后的心理及生活造成諸多負面影響[1]。近年來,膀胱腫瘤的發病率有所上升,接受膀胱全切術后永久造口的患者也在增加,對患者的自護能力提出了更高的要求,且患者術后生活質量也成為關注的焦點,以往的護理方式已不能完全滿足患者需求。醫院從2016年開始,在以往常規護理基礎上,采用個性化護理方式,顯著提高了膀胱全切術后永久造口患者的自護能力及生活質量,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料 選擇2014年3月~2017年3月在醫院行膀胱全切術后永久性腹壁造口的患者76例。腫瘤病理類別:膀胱移行細胞癌59例,膀胱鱗癌9例,膀胱腺癌8例;TNM分期:T2N1M0期35例,T2N0M0期41例。納入標準:行膀胱全切術后永久性腹壁造口;住院15~34 d;無貧血及惡病質。排除標準:器官功能衰竭;水腫、腹腔或胸腔積液;術后并發嚴重合并癥。按入院時間段分組,2014年3月~2015年12月為對照組(38例),男35例,女3例,平均年齡(52.13±6.35)歲;2016 年 1月~2017 年 3 月為觀察組(38 例),男 33 例,女 5 例,平均年齡(53.51±7.59)歲。兩組一般臨床資料比較無統計學差異(P>0.05)。

1.2 護理方法

1.2.1 對照組 按照膀胱全切術后永久性腹壁造口患者的護理方式實施常規護理,包括簡單的疾病相關知識宣教、造口自我護理指導、術后飲食指導、注意事項囑咐及出院后隨訪等。

1.2.2 觀察組 觀察組除常規護理外,同時進行個性化護理。(1)入院第1 d:采用由 Kearney和Fleische設計的自我護理能力測量量表(ESCA),對患者自我護理能力進行評估;采用面對面交談的方式,與患者共同探討目前最主要的問題,達到個性化評估的目的。(2)術后住院期間:根據對患者自護能力的評估情況,引導患者發散思維,提出問題并與護士進行探討,根據患者的具體情況制定可行的個性化計劃目標,責任護士指導計劃的實施。在計劃實施過程中,責任護士組織同類疾病患者間進行小組討論,并引導患者分享心得體會、提出問題和護理建議。同時總結經驗,對于成功解決的問題進行分享,對于沒有達到目標的進行原因分析,以提高個性化護理效果。除小組討論外,還采取專題講座、觀看多媒體視頻、發放問題解決手冊等方式,幫助患者提高自護能力。其中,小組討論、專題講座、觀看多媒體視頻為 1 次/w,30~40 min/次。 (3)出院后:每周電話隨訪1次,對于患者存在的問題給予電話解答。

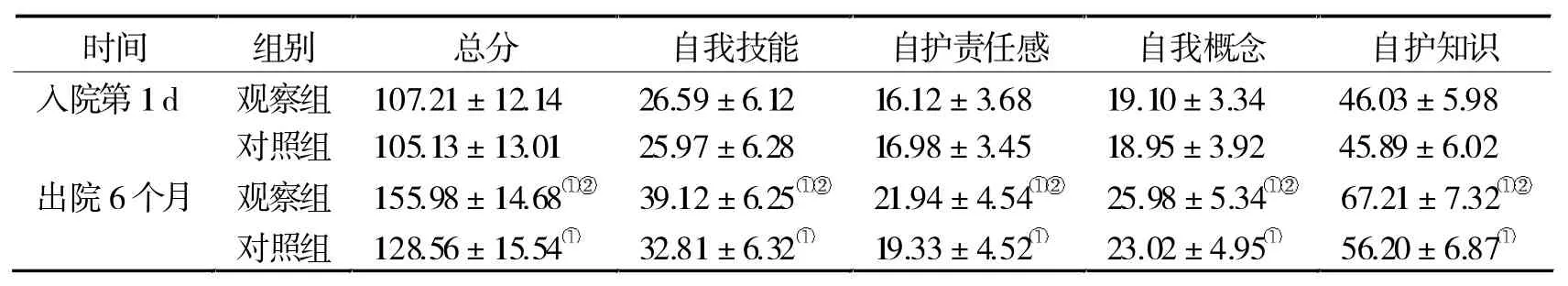

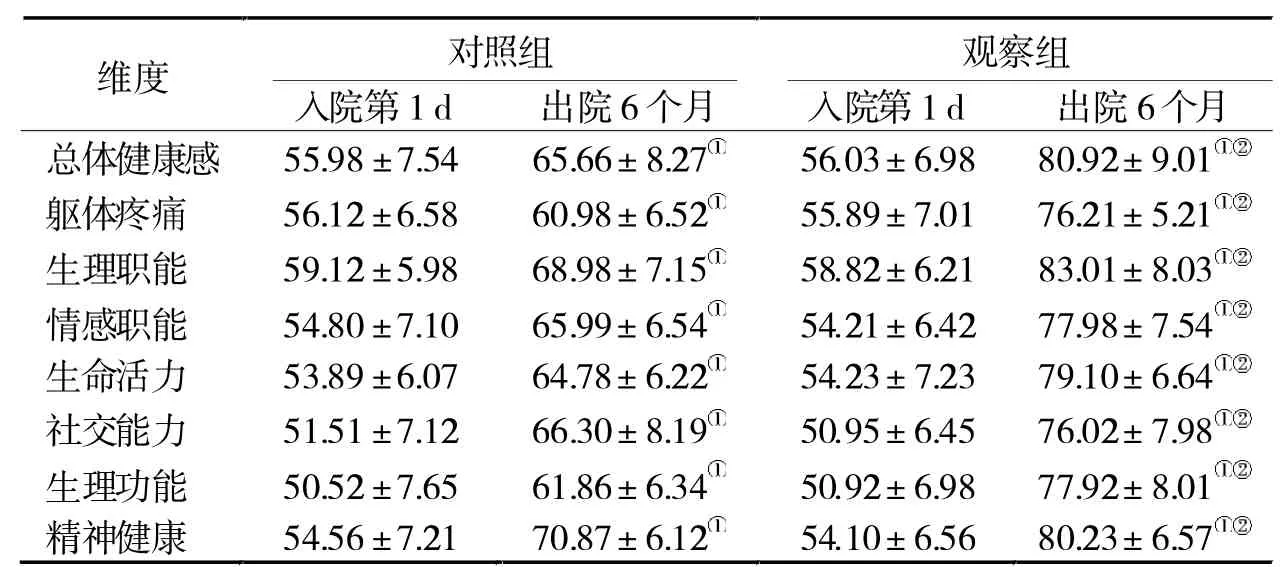

1.3 評估方法 入院第1 d和出院6個月后,分別用ESCA評估患者的自我護理能力,用中文版的健康狀況調查簡表(SF-36)評估患者的生活質量。ESCA分為4大部分共43個條目,包括自我護理責任感、自我護理技能、自我責任、健康知識水平。得分越高,代表患者的自護能力越強。SF-36量表包括8個維度(0~100分)和1個健康變化自評,得分越高,表示生活質量越好[4]。量表調查由患者獨立完成或患者口述家屬填寫完成,有效問卷回收率為100%。

1.4 統計學方法 應用SPSS18.0統計軟件分析,計量資料以±s表示,行t檢驗;計數資料以例和百分率表示,行χ2檢驗,假設檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 兩組自護能力比較 入院第1 d,兩組自護能力總分及各維度評分比較均無統計學差異(P>0.05);出院6個月后,兩組的自護能力評分均高于入院第1 d(P<0.05),且觀察組明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組生活質量比較 兩組入院第1 d的SF-36各維度評分比較均無統計學差異(P>0.05);出院6個月后,兩組評分均顯著升高(P<0.05),且觀察組明顯高于對照組(P<0.05)。 見表 2。

表1 兩組自護能力評分比較(n=38)

表2 兩組SF-36量表評分比較(n=42)

3 討論

膀胱全切術后永久腹壁造口改變了患者原有的排泄方式,并將伴隨患者一生,患者需要學會自我護理。但是,傳統護理對患者自護能力不夠重視,造成許多患者在出院后自我護理水平較低,部分患者甚至只能由家屬幫助[2]。本研究中,醫護人員針對膀胱全切術后永久性腹壁造口患者特定的心理及生理特點,在以往常規護理基礎上,在觀察組患者入院后,首先評估其自我護理能力,鼓勵患者開發思維、提出問題,制定個性化護理方案,提高膀胱全切術后永久造口患者的自護能力及生活質量。結果顯示,出院6個月后,兩組自護能力和生活質量各項評分均顯著高于入院第1 d,且觀察組評分顯著高于對照組。說明實施個性化護理之后,患者相關知識水平得到了提高,有利于患者自信心及自我護理能力的建立。從表2數據可見,觀察組的社交能力得分顯著高于對照組,說明個性化護理后患者愿意參與社交活動,有助于患者社會功能的恢復,與王海燕等[3]的研究結論一致。

筆者體會,個性化護理方式通過針對患者的自護能力進行評估,可以發現患者存在的問題,并通過與患者相互交流形成共識,幫助患者制定個性化的護理解決方案,依據患者的具體情況進行有針對性地個性化護理,并通過組織患者間小組討論,不斷地總結分析,提高個性化護理效果[4]。同時出院后定期進行電話隨訪和家訪,延伸了個性化護理,有助于進一步提高患者的生活質量。

綜上所述,個性化護理不僅能幫助患者提高自我護理能力,還能改善患者的心理、生理狀態,提高社交能力及出院后的生活質量,使膀胱全切術后永久性腹壁造口患者盡可能恢復正常生活。

[1] 楊金兒,王衛紅,費素定,等.膀胱全切腹壁造口患者的術后護理[J].護士進修雜志,2012,27(11):1017-1018.

[2] 王蓓.激勵式護理干預對彌漫性結締組織病肺間質病變患者心理狀態及生活質量的影響分析[J].泰山醫學院學報,2015,36(9):1065-1066.

[3] 王海燕,宋秀玲.延續性護理干預對膀胱癌術后膀胱造口患者生活質量的影響[J].護理實踐與研究,2016,13(22):11-14.

[4] 張雙,張志茹,潘翠柳.ADOPT護理模式對結腸造口病人護理知識和適應水平的影響[J].護理研究,2016,30(9):3244-3246.