時尚記者的自述

做記者,首先是熱愛,從心底里喜歡這個職業,享受做記者帶來的挑戰刺激和無窮樂趣。人們常說記者是“無冕之王”,因為他不講所謂官銜級別,不分高低貴賤,他手中的筆記錄沸騰的生活,留下時代的印記,是對社會各個角落的全覆蓋。看似小小的記者卻肩負著對社會對國家沉甸甸的重大責任。記者不僅僅是跟隨時代的腳步前行,而是要做走在時代前面的人。

我從小就很羨慕記者中學考上北京人大附中,夢想著再進入中國人民大學新聞系,將來當—名記者。上山下鄉讓我的夢破碎了。八十年代初,李昭大姐將我推薦到國家初創的經濟日報,圓了我的記者夢,

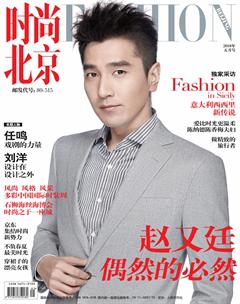

2008年,在北京市副市長陸昊的親自主持推動下《時尚北京》雜志更名創刊了。我有幸參與其中,成為時尚記者。十年前,時尚還在懵懂迷茫期,遠不像今天這樣熱絡時髦,幾乎言必稱“時尚”。驀然回首,當時扛住重重壓力,克服種種困難,力排眾議定名“時尚北京”是何等的有智慧、有魄力、有遠見。我的記者履歷中,有過經濟、信息、科技、紡織服裝的經歷,而時尚對我來說是個新課題、新領域、新概念,更賦予挑戰的是國內還沒有一本自己的時尚刊物。

中國新聞界有兩位鼎鼎大名的先行者,一位鄒韜奮,一位范長江,并以他們的名字設立了中國最高的韜奮、范長江新聞獎。他們的記者編輯精神也教育和影響著一代一代的新聞工作者。鄒韜奮有句名言:“不干,固然遇不著失敗,也絕對遇不著成功。”范長江則說過:“欲成大河者,必長其源;欲成大事者,必固其基。源愈長,則此河之前途愈有浩蕩奔騰之日;基愈固,則人生之事業愈不敢限其將來。”對于《時尚北京》而言,它面對的時尚業恰恰是一片廣袤的荒漠和未開墾的處女地,它面臨著生存空間和未來發展的艱難選擇,也被兩位新聞界先賢言中。

《時尚北京》雜志,絕不僅是—本城市的區域的刊物。首都北京代表著中國,《時尚北京》是代表中國時尚文化的雜志,這是我們的基本理念和定位。與許多照搬傳播西方的時尚資訊國際版權合作時尚刊物不同,《時尚北京》是地道的本土本色的時尚文化雜志。它的宗旨就是宣傳推廣中華時尚文化。《時尚北京》創刊之時,我們豪邁地提出奮斗目標:辦一本中國自己的時尚大刊。現在的流行語叫做:理想很豐滿,現實很骨感。對我們這些時尚記者來說現實還很殘酷。我們接手的原是—本北京市紡織科技專業刊物,僅為北京的紡織科技人士服務,覆蓋面很窄很小,名不見經傳。在許多人看來要改造成—本全國發行的時尚刊物,不要說做,連想都沒敢想過,實在是天方夜譚。在國外時尚媒體大刊行銷霸占天下的背景下,創辦—本印刷精美的高端雜志談何容易?資金來源、人脈渠道、發行市場以及必不可少的一批優秀的懂得時尚的記者……

《時尚北京》的核心價值是確定了精準的定位,包容涵蓋了都市時尚產業細分領域,講述現代時尚生活方式的百科全書。媒體首先是守土有責,跨界不等于沒有思想底線,講政治,講信仰,講理想,捍衛文化自信的。走在時尚的前沿,更要如履薄冰般地守住思想、信念、價值觀紅色主旋律,杜絕負能量,低級趣味,甚至色情的內容,這是辦刊的生命線。時尚跨界是本刊的最大特色,也是遇到的最大難題。跨區域合作。走出北京,與“長三角”,“珠三角”等時尚產業發達地區的省市建立密切的合作關系,如廣東、浙江、江蘇、福建省以及深圳、虎門、寧波、石獅市等;與國際機構意大利貿易委員會、香港貿發局、澳門時裝周友好合作。跨產業合作。與最活躍的都市時尚細分產業合作,如汽車、化妝品、手表、數碼電子、珠寶、智能家電等相關機構、品牌。跨領域合作。以時裝時尚文化為先導,廣泛涉足文化各個領域,電影、戲劇、旅游、美食、體育及明星、名人、名家人物,著名的作家、導演、編劇成為雜志的常客。跨網絡合作。本刊是最早制作發行電子版的時尚刊物。與騰訊、新浪、搜狐等四十多家網站合作,開展網上電子版閱讀,吸引了數千萬的時尚閱讀人群。

跨界時尚報道像一劑妙方,為《時尚北京》培養鍛煉出了不少善長于在不同領域的時尚記者。在網絡新媒體浪潮的沖擊下,時裝業界不少知名的紙媒體風光不再,銷聲匿跡。《時尚北京》已然屹立不倒,熠熠生輝。

7月1日,是《時尚北京》更名創刊十周年紀念,我能在這里做十年時尚記者三生有幸。走進新時代,新的時尚生活將更加精彩。