基于因子分析法的長江經濟帶商貿流通效率實證分析

李瓊

內容摘要:長江經濟帶作為貫穿我國沿海與內陸地區的經濟紐帶,能夠促進我國經濟的快速增長,商貿流通業作為連接生產和消費之間的橋梁,在長江經濟帶各貿易環節具有重要地位,高效的商貿流通效率是促進長江經濟帶發展的核心保障。本文選取2006-2016年長江經濟帶11個地區的數據,采用因子分析法對長江經濟帶商貿流通效率進行實證分析,研究結果具有重要的理論與實際意義。

關鍵詞:長江經濟帶 因子分析法 商貿流通效率

本文首先對長江經濟帶商貿流通效率的綜合評價指標體系進行構建,涉及資本、人員、企業、市場四個方面,然后利用因子分析法對長江經濟帶商貿流通效率進行實證分析,并分析其商貿流通效率的演進趨勢,接著,對長江經濟帶上、中、下游整體差異及區域差異進行評價,最后得出結論與建議。

長江經濟帶商貿流通效率綜合評價指標體系構建

(一)指標選取原則

本文對選取的原則概括為四個方面:科學性與合理性。在總結前人對商貿流通效率指標體系研究的基礎上,從不同角度綜合考慮商貿流通效率的影響因素,使構建的評價指標更具科學性與合理性;全面性與系統性。商貿流通業涵蓋了從產到銷多個環節,這其中的很多因素都會對商貿流通效率產生影響,因此要從全面性與系統性的角度出發,全方位考慮對各個指標的選取;真實性與可靠性。近幾年商貿流通業發展迅速,相比早期的研究,很多重要指標都需要進行大幅的改進,因此要確保所需數據的真實可靠性;可得性與可操作性。指的是所選取的指標均要求是可以度量的,并且可以用來進行實際的分析處理。

(二)指標體系構建

有學者認為影響流通效率的因素有很多,不能單一進行考慮,應從流通者效率、生產者效率、消費者效率和社會公共效率來對流通效率進行綜合考慮。本文在對前人研究結果進行分析的基礎上認為應該從資本層面、企業層面、人員層面以及市場層面四個層面的效率進行評價,結合前文分析的綜合評價指標選取的原則,本文構建的長江經濟帶商貿流通效率測度指標體系如表1所示。

(三)數據來源及處理

本文對長江經濟帶商貿流通效率所選取的測度指標,均來源于《中國統計年鑒》2006-2016年的年度數據,其中部分數據還來源于中國宏觀經濟、EPS等數據庫,并采用SPSSS22.0軟件中的因子分析法對商貿流通效率進行實證研究。本文進行研究所用到的數據指標之間不具備可通約性,因此在對商貿流通效率進行實證分析前應對所需數據進行必要的處理,主要包含兩個方面:基礎指標屬性不同,有正、負之分,為了消除基礎指標對研究結果造成的影響,在此應該將負向指標取倒數,使負向指標變為正向指標;在進行因子分析之前還應將基礎數據進行均值化處理以消除基礎性指標間的量級差異,使分析模型更加科學。

長江經濟帶商貿流通效率實證分析

(一)因子分析

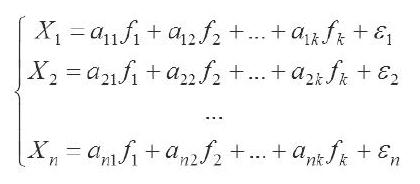

因子分析法主要是將一些綜合指標進行因子分析,利用降維的思想獲得公共因子,將計算所得的乘積再進行求和就得到了得分函數,其表達式為矩陣:

在該模型中,向量X(X1,X2,X3,…,Xn)為隨機值,并且可以觀測,表示為原始觀測變量。F(f1,f2,f3,...,fk)代表X(X1,X2,X3,...,Xn)的公共因子,它們之間為相互獨立且不可觀測的理論變量。A(aij)表示為因子載荷矩陣,即公共因子F(f1,f2,f3,...,fk)的系數值,用aij表示因子載荷,指的是第i個變量在第j個因子上的負荷。aij為Xi與fj之間的協方差,同時也是二者之間的相關系數,即Xi對fj的相關度。|aij|越大則代表fj對于Xi的載荷量越大。B(b1,b2,b3,...,bp)為X(X1,X2,X3,...,Xn)的特殊因子,它們不可被觀測,且不包含在前k個公共因子內。所有這些因子之間都是相互獨立的。

(二)實證研究

在對商貿流通效率用spss22.0軟件進行實證分析之前,要想獲得科學的分析結果,首先需要進行巴特利球形檢驗以及Kaiser-Meyer-Olkin抽樣適當性檢驗,具體計算結果如表2所示。

從表2可以發現,KMO=0.719>0.6,表示因子滿足要求,巴特利球的值為130.018,其P=0<5%,放棄之前的假設(即:否認了相關系數矩陣為單位矩陣)就能夠采取因子分析方法了。通過計算分析之后所得到的基礎指標變量總方差解釋如表3所示。

表3顯示,以特征根>1為標準對主成分進行提取,能夠得出F1、F2的兩個綜合因子,兩個綜合因子分別對應的特征根為6.801、1.150,分別對應的方差貢獻率為 57.902%、29.965%,二者累計貢獻率達到87.995%,即涵蓋了基礎數據 87.995%的信息,因此可以看出,這對判斷長江經濟帶商貿流通效率情況具有科學性。

通過因子分析結果可求得,F1、F2的權重值分別是0.856、0.146,所以可得商貿流通效率得分式子為F=0.856F1+0.146F2,其值越高,代表商貿流通效率越高。

通過表4、表5計算F1、F2得分代入F=0.856F1+0.146F2,得到商貿流通效率值 F如表6所示。

(三)長江經濟帶商貿流通效率趨勢分析

通過圖1可知,在大的范圍內長江經濟帶商貿流通效率表現為上升趨勢,從2006年的最低-1.02上升至2016年的1.13,凈增加值為2.15。并且能夠將2006-2016年長江經濟帶商貿流通效率演進趨勢分為三個階段:第一階段為2006-2008年,該階段長江經濟帶商貿流通效率快速上升較快,因為此階段我國市場活躍,經濟繁榮,GDP增幅大幅提升,帶來了商貿流通業的繁榮發展;第二階段為2008-2009年,長江經濟帶商貿流通效率急速下跌,這是因為受次貸危機的影響,國內外貿易市場不景氣,給商貿流通業帶來了極大影響,很多企業負債累累,流通業資金周轉率下降;第三階段為2009-2016年,從圖1中可以看出,這一階段商貿流通效率逐步回調,我國采取了一系列針對美國次貸危機的措施,使國內市場環境逐步回調,帶動國內需求,商貿流通業的市場環境也逐漸穩定。

長江經濟帶商貿流通效率區域差異評價

(一)上、中、下游整體差異評價

對2006-2016年長江經濟帶各區域做因子分析,將得到的商貿流通效率綜合得分均值來對上、中、下游的商貿流通效率進行評價,具體得分如表7所示。

通過表7可以看出,長江經濟帶商貿流通效率排名依次為下游、上游、中游,并且在各年份下游商貿流通效率都要比中、上游高,且各年份上游商貿流通效率都要比中游高。究其原因,主要是因為下游沿江且沿海,交通運輸便利,科技相對先進,商貿流通業得到很好的發展,進而商貿流通效率相對較高。在中、上游商貿流通效率比較中,長江經濟帶商貿流通效率測度各項指標上游都要比中游占優勢,因此,上游商貿流通效率都要比中游高。

(二)長江經濟帶區域差異評價

在對長江經濟帶區域差異評價中,本文選取了長江經濟帶11個地區進行分析,分別做因子分析得到的各年份商貿流通效率綜合得分如表8所示。

從表8可以看出,只有上海商貿流通效率的均值大于1,上海、江蘇、浙江和重慶(非上游)4個地區均值大于1,云南墊底,商貿流通效率得分差距較大,這充分表明長江經濟帶商貿流通效率發展狀況不對等。

從表9可以發現,下游地區商貿流通效率最高,其次為上游和中游,并且分析表8與表9可知,各地區間商貿流通效率具有差異性。下游中安徽墊底,但均高于中上游絕大部分地區;中游地區中湖北效率最高,湖南和江西墊底;上游地區中,重慶的綜合商貿流通效率靠前,四川居中,這兩個地區拉伸了上游地區商貿流通效率的排名,云貴地區因經濟不發達,因此排名也靠后。

結論與建議

通過本文的分析,可以得出以下結論:首先,長江經濟帶商貿流通效率整體表現為上揚趨勢,這與我國大力推行經濟建設有關;其次,長江經濟帶各區域商貿流通效率區域差距較大,這與各區域所處地理位置的經濟狀況發展水平有關;最后,商貿流通效率與經濟發展水平密切相關。為提高長江經濟帶商貿流通效率,應該優化產業結構、大力發展現代化城市、加強對外貿易溝通、推進發展現代物流建設、提高經濟發展水平、穩定區域間的交流與協作。

參考文獻:

1.董鴻瑜.依托長江航運發展現代物流服務長江流域經濟帶建設[J].水運管理,2016(10)

2.陳姍,王勇,曾慶均.西部商貿流通業發展的地區差異及其變動趨勢分析[J].重慶工商大學學報(社會科學版),2014(4)

3.李忠民,夏德水,姚宇.長江經濟帶交通基礎設施效率分析—基于DEA模型的Malmqusit指數方法[J].技術經濟,2015(7)

4.黃慶華,周志波,劉晗.長江經濟帶產業結構演變及政策取向[J].經濟理論與經濟管理, 2014(6)

5.徐長樂.建設長江經濟帶的產業分工與合作[J].改革,2016(6)

6.彭勁松.長江經濟帶區域協調發展的體制機制[J].改革,2015(6)

7.吳傳清,董旭.長江經濟帶全要素生產率的區域差異分析[J].學習與實踐,2016(4)

8.龍宇,徐長樂,徐廷廷.長江經濟帶物流業對區域經濟發展影響的實證分析[J].物流科技,2013(12)

9.饒樹蕓.流通業促進中部經濟轉型發展—以湖北省流通業為例[J].中外企業家,2014(32)