基于認同視角的貴州苗族巫醫治療現狀探析

貴陽中醫學院人文與管理學院,貴州 貴陽 550025

自古以來,苗族醫藥都存在“巫醫一家”和“神藥兩解”的文化形態[1]。苗族信鬼好巫,早在傳說中的上古時期,苗族先民便已生活在一個彌漫著鬼神觀念的世界中。苗族醫藥萌芽于炎黃、蚩尤時代,形成于秦漢時期,在經歷了苗族原始鬼神教與巫教文化相互兼融后,孕育出巫醫文化形態而后傳衍出苗族醫藥[2]。苗族素有無鬼不生病之說,苗族先民在缺醫少藥的情況下,往往會祈求神靈保佑來治療疾病,這為巫醫的出現提供了必要條件[3]。從一定程度上可以說,苗族巫醫的產生和延續可能并不取決于其治療效果,而是取決于苗族民眾對于鬼神文化的信仰或迷信。

在當代,隨著苗族地區與外界的廣泛交融,西醫在苗族地區不斷為民眾所接受,同時,苗族醫藥的現代化進程也在不斷推進,巫醫文化正逐漸失去生存和延續的土壤。但是,苗族民眾尋求巫醫治療疾病的現象并不會在短期內消失,這不僅僅因為鬼神文化在苗族地區民眾的觀念中仍然有一定生命力,還因為巫醫治療本身具有一定的合理、實用的價值,尤其表現在心理疾病的治療中,另外,傳統巫醫治療是苗族民眾長期形成而穩固下來的風俗習慣,風俗習慣不會在短期內消亡[4]。目前,貴州苗族聚居地區仍然有相當一部分苗醫了解巫醫治療的方法,并且在治療特定疾病時會使用這些方法,不僅如此,一些苗族民眾在求醫治病的過程中也會尋求巫醫的方法進行治療。然而,至今尚無對巫醫治療在苗族社會傳承和發展的實際情況進行分析研究。本研究主旨在于通過問卷調查的方法探析貴州苗族民眾和苗醫對巫醫治療的認同情況,以此了解苗族巫醫治療存在的現狀和特征。

1 對象與方法

1.1 對象 隨機選取貴州省雷山、松桃、威寧、赫章等苗族聚居地區的苗族民眾為研究對象,共發放400份問卷,回收問卷371份,回收率為92.75%,剔除無效問卷,最后獲得有效問卷359份,有效率89.57%。其中男性174名,女性185名;年齡在12~98歲之間,平均年齡為(39.44±18.55)歲;無學歷39人,小學學歷222人,初中學歷78人,高中學歷20人。

隨機選取貴州雷山地區苗醫為研究對象,共調查15名當地苗族醫生,均為男性,年齡在26~66歲之間,平均年齡為(49.46±11.63)歲,其中4人為小學學歷,6人為初中學歷,2人為高中學歷,3人為大學學歷。

1.2 方法 自擬針對苗族民眾的《苗族巫醫文化認同調查問卷》,共包括4個部分,分別為人口學變量信息、苗族巫醫治療認同情況調查、苗族醫藥知識儲備情況調查、苗族醫藥認同情況調查。人口學變量部分主要收集調查對象的性別、年齡、學歷、家庭收入、戶籍等信息;苗族巫醫治療認同情況調查包含5個題項,包括“家里有人生病時,您是否求助于一些驅鬼避邪的法子?”、“有人覺得那些驅鬼避邪或者神神秘秘的治病方法都是無用的,您是否贊同?”等題項,采用4點計分,得分越高代表對巫醫治療的認同度越高,題項2和題項4為反向計分;苗族醫藥知識儲備情況調查包含5個題項,包括“您能夠識別幾種本地的草藥?”、“您是否會用本地流傳下來的藥方子來幫自己或家人治病或防病?”等題項,采用4點計分,得分越高代表苗族醫藥知識儲備情況越好;苗族醫藥認同情況調查包含5個題項,包括“您生病時會找當地的苗醫師看病么?”“、您覺得當地苗醫師治病的治療效果怎么樣?”等題項,采用4點計分,得分越高代表對苗族醫師的認同度越高。

所擬針對苗族醫生的《苗族巫醫文化認同調查問卷》,共包括3個部分,分別為人口學變量信息、苗族巫醫治療認同情況調查、傳統苗醫藥的認同情況調查。人口學變量部分主要收集調查對象的性別、年齡、從業時長、學歷、月收入等信息;苗族巫醫治療認同情況調查包含7個題項,包括“您是否會使用傳統上‘鬼師’的治療方法治療疾病?”、“您覺得傳統上‘請神送鬼’的治療方法的療效如何?”等題項,采用4點計分,得分越高代表對巫醫治療的認同度越高,題項3、4、5、6、7為反向計分;傳統苗醫藥的認同情況調查包含11個題項,包括“您對傳統苗醫治病的療效評價如何?”、“您對傳統苗醫治病的信心如何?”等題項,采用4點計分,得分越高代表隊苗醫治療認同度越高。

數據統計方法采用SPSS 21.0 軟件包進行數據統計分析。根據研究目的,運用描述性統計分析和相關分析方法對苗族民眾和苗醫對巫醫治療認同水平的人口學變量特征進行分析;運用回歸分析方法對苗族民眾的巫醫治療認同度與苗醫藥知識儲備、苗醫藥認同度的關系進行分析;運用方差分析方法對苗族民眾、苗醫體現在認知上的巫醫治療認同度和體現在行為上的巫醫治療認同度的差異進行分析。

2 結果

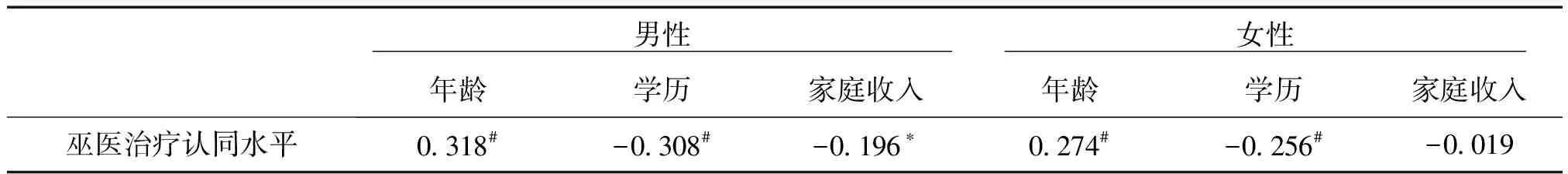

2.1 苗族民眾和苗醫對巫醫治療認同水平的人口學變量分析 通過相關分析,結果顯示苗族民眾的巫醫治療認同水平與年齡呈顯著正相關,年齡越大,對苗族巫醫治療的認同度越高;巫醫治療認同水平與學歷水平呈顯著負相關,學歷越高,對苗族巫醫治療的認同度越低;巫醫治療認同水平僅與男性苗族民眾的家庭收入情況顯著負相關,與女性的家庭收入情況無顯著相關。見表1。

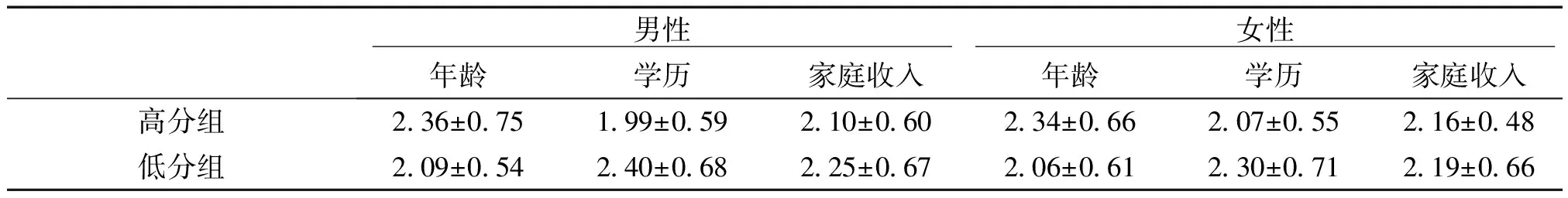

分別將年齡、學歷、家庭收入人口學變量轉換為二分變量,區分為高分組和低分組,通過獨立樣本t檢驗,結果表明,高齡組的巫醫治療認同度得分顯著高于低齡組(t男=2.57,P<0.05;t女=2.86,P<0.01),高學歷組的苗族巫醫治療認同度得分顯著低于低學歷組(t男=3.85,P<0.01;t女=2.25,P<0.01),高家庭收入的苗族男性巫醫治療認同度得分顯著低于低家庭收入的苗族男性(t男=1.97,P<0.05),女性的家庭收入情況并未呈現這一特征。見表2。

表1 苗族民眾人口學變量與巫醫治療認同水平的相關分析

注:#表示P<0.01,*表示P<0.05。

男性 女性 年齡學歷家庭收入年齡學歷家庭收入高分組2.36±0.751.99±0.592.10±0.602.34±0.662.07±0.552.16±0.48低分組2.09±0.542.40±0.682.25±0.672.06±0.612.30±0.712.19±0.66

通過相關分析發現,苗醫的巫醫治療認同水平與年齡呈顯著正相關,苗醫的年齡越大,對巫醫治療的認同度越高。學歷、月收入以及從業時長均與巫醫治療認同度得分不存在顯著相關。見表3。

表3 苗醫人口學變量與巫醫治療認同度的相關分析

注:*表示P<0.05。

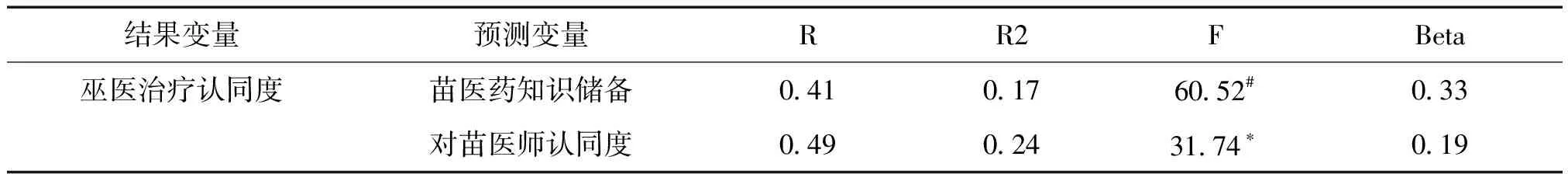

2.2 苗族民眾的巫醫治療認同度與苗醫藥知識儲備以及苗醫藥認同度的關系 運用逐步回歸分析,在控制人口學變量的情況下,將苗醫藥知識儲備與苗醫藥認同度變量同時代入回歸方程,考察其對巫醫治療認同度的預測力。結果表明,苗族民眾的苗醫藥知識儲備情況以及對苗醫師的認同度對巫醫治療認同度具有顯著的正向預測作用。見表4。

表4 民眾苗醫藥知識儲備、苗醫藥認同度對巫醫治療認同水平的回歸分析

注:回歸模型控制了性別、年齡、學歷、家庭收入人口學變量的影響,#表示P<0.01,*表示P<0.05。

2.3 苗族民眾、苗醫在認知上對巫醫治療認同度和在行為上對巫醫治療認同度的關系分析 將針對苗族民眾的苗族巫醫治療認同情況調查的全部題項區分為在認知上的認同情況和在行為上的認同情況兩部分,在認知上認同情況包含2個題項,主要為苗族民眾對巫醫治療在觀念上認同,如題項“有人覺得那些驅鬼避邪或者神神秘秘的治病方法都是無用的,您是否贊同?”,此部分均值為2.159;在行為上認同情況包含3個題項,主要為苗族民眾在求助于巫醫技術來治療疾病上的行為認同,如題項“家里有人生病時,您是否求助于一些驅鬼避邪的法子?”,此部分均值為2.284,通過方差分析發現,在認知上的認同度得分顯著低于在行為上的認同度得分(F=12.13,P<0.01)。

將針對苗醫的苗族巫醫治療認同情況調查的全部題項區分為在認知上的認同情況和在行為上的認同情況兩部分,在認知上的認同包含3個題項,主要為苗族醫生對巫醫治療的觀念認同,如題項“您覺得傳統上‘請神送鬼’的治療方法的療效如何?”,此部分均值為2.253,在行為上的認同包含4個題項,主要為苗族醫生在采用巫醫技術來治療疾病上的行為認同,如題項“您是否會使用傳統上‘鬼師’的治療方法治療疾病?”,此部分均值為1.866,通過方差分析發現,體現在認知上的認同度得分顯著高于體現在行為上的認同度得分(F=5.11,P<0.05)。

3 分析與討論

3.1 苗族民眾對巫醫治療的認同情況 通過以上分析,發現苗族民眾對巫醫治療的認同水平與其性別、年齡、家庭收入以及學歷均存在關聯。年齡較大的民眾對巫醫治療的認同水平更高,究其原因,年齡更大的民眾可能具有更濃厚的苗族傳統文化觀念,以及更加牢固的傳統就醫習慣;與此相反,學歷更高的民眾對巫醫治療的認同水平更低,教育程度更高的民眾可能更多的接收了現代科學觀念,對傳統的苗族鬼神文化較為淡漠;家庭收入較低的男性民眾對巫醫治療的認同水平更高,女性民眾在家庭收入上并沒有出現這一趨勢,這可能說明,男性民眾的就醫行為更容易受到收入的影響,收入較低的男性民眾有更多的接受本地苗醫治療疾病的經歷,從而對巫醫治療有更積極的態度。

通過苗族民眾對巫醫治療的認同度與苗醫藥知識儲備以及對苗醫藥認同度的關系分析結果發現,苗族民眾的苗醫藥知識儲備和對苗醫藥的認同度可以影響到其對巫醫治療的認同水平,苗醫藥知識儲備更多以及對苗醫治療認同度更高的民眾對巫醫治療的認同水平更高,這一方面說明了,接納巫醫治療的人群主要局限于對苗醫藥更加了解、對苗醫治療效果更加認同的民眾之中;另一方面也說明了,巫醫治療是植根于苗醫藥體系之中的,民眾只有更多地接觸傳統苗醫藥,無論是自身還是自己周圍人接受苗醫藥的治療,增加對苗醫藥的了解,儲備更多地苗醫藥知識,才能更積極地看待巫醫治療價值和意義。

3.2 苗醫對巫醫治療的認同情況 通過結果分析發現,年齡較長的苗醫對巫醫治療的認同水平更高,同時,在走訪苗醫過程中,部分年輕苗醫表示了解巫醫治療一些基本常識,但是在治病過程中從未使用過巫醫治療的方法,同時也無意于向老一輩苗醫學習巫醫治療相關技術,這表明,目前,苗族醫藥在傳承的過程中出現了“巫”與“醫”相分離的情況。出現這一趨勢的原因可能存在兩個方面。一方面,許多年輕一輩苗醫已經并非純粹的本土苗族醫生,他們接受了現代醫學教育,更加注重現代醫學的知識和技術,更愿意通過更為科學、更為符合規范的方式來行醫治病,本研究的數據也印證了這點,對比體現在認知和行為上的巫醫治療認同度發現,15位苗醫雖然對于巫醫治療的觀念較為積極,但是在實際行醫過程中對于使用巫醫治療技術來治病的行為相對保守;另一方面,苗族民眾的就醫態度也可能是促使年輕一輩苗醫們謹慎使用巫醫治療技術的原因,在走訪過程中,多數苗醫表示目前接受巫醫治療的人群主要為老人、窮人、教育程度低的人以及注重傳統的人,將這幾類人群歸納在一起容易給人留下“落后保守”的整體印象,本研究中對比苗族民眾體現在認知和行為上的巫醫治療認同度,發現民眾對巫醫治療認知上的認同度低于對巫醫治療行為上的認同度,這說明民眾對于巫醫治療的積極性可能主要來自于長期以來形成的傳統治病風俗而產生的行為慣性。整體來看,巫醫治療較難在民眾中得到積極的反饋。

苗醫藥在傳承與發展過程中出現“巫”與“醫”分離的現象是苗醫藥現代化的標志,而與此同時,單純注重用科學與規范來“篩選”苗醫藥中實用的部分容易動搖苗醫藥體系的文化根基,將其轉變為現代醫藥體系的補充,其原本的體系終將會淪為歷史的“灰燼”。“巫醫一家”、“神藥兩解”一直是苗醫藥的文化特色,在醫藥現代化的歷史背景下,延續苗族巫醫治療的生命力的唯一路徑可能只有通過積極研究的方式探明巫醫治療的機理,并在實踐中證明其存在的價值和意義。

總之,苗族民眾對巫醫治療的認同度與年齡、性別、收入、學歷等人口學變量相關,整體呈現出巫醫治療在苗族社會中逐漸喪失社會基礎的趨勢,與此同時,苗族民眾對巫醫治療的認同度與其苗醫藥知識的積累以及對苗醫藥的認同度呈顯著正相關,這表明苗醫藥的社會基礎是巫醫治療在苗族社會延續生命力的保障;苗醫對巫醫治療的認同情況說明巫醫治療正逐漸為新一代苗醫們所遺棄,通過科學的方式研究巫醫治療的機理以證實其存在的價值和意義可能是延續新一代苗醫對巫醫治療信心的必由之路。

[1]杜江,鄧永漢,楊惠杰.中國苗醫絕技秘法[M].貴州:貴州科技出版社,2014.

[2]田華詠.從苗族原始神話探尋遠古苗族醫藥文化[J].中國民族民間醫藥,2006(80):127-130.

[3]石志權,吳言發.略論苗族萬物生成論對苗族醫藥文化的影響[J]. 中國民族醫藥雜志,2009(6):60-61.

[4]吳小勇,陳瑤.苗族巫醫文化的心理學分析[J]. 中國民族民間醫藥,2017,26(20):1-3.