清熱散瘀解毒方治療癌性發熱療效觀察

河南省中牟縣中醫院,河南 中牟 451450

為探討清熱散瘀解毒方治療癌性發熱(血瘀證)的臨床效果,本研究分別采用清熱散瘀解毒方及西藥消炎痛治療,觀察療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2015年1月至2017年1月收治的癌性發熱患者98例作為研究,隨機分為研究組、對照組各49例。研究組中男23例,女26例;年齡為19~74歲,平均年齡(47.36±5.13)歲;癌癥類型:原發性肝癌12例,原發性支氣管肺癌14例,胃癌10例,腸癌6例,膽管癌5例,乳腺癌2例;病程是11個月至4年,平均病程(2.38±0.59)年;對照組中男26例,女23例;年齡為19~70歲,平均年齡(47.88±4.99)歲;癌癥類型:原發性肝癌13例,原發性支氣管肺癌15例,胃癌11例,腸癌5例,膽管癌3例,乳腺癌2例;病程10個月至4年,平均病程(2.95±0.45)年;兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準 納入標準:①存在發熱、疲倦乏力、惡心等臨床癥狀,經各種臨床檢查明確診斷為癌性發熱,且經中醫辨證發現患者舌質紫暗,腹痛拒按,有病理性腫塊,血管痙攣,肢端紫紺,符合“血瘀證”標準[1];②患者預計生存期超過3個月;③患者體力狀態良好,經Karnofsky(卡氏,KPS,百分法)功能狀態評分標準[2],顯示其卡氏評分均在50分及以上;④患者及其家屬均對本研究目的、過程等表示知情同意;⑤本研究已經醫院倫理學委員會審批。排除標準:①心肝腎等臟器功能不全;②對本次研究中所用藥物過敏;③臨床資料不完整;④中途因各種原因退出者;⑤治療期間接受其他干預,并影響治療效果評估者。

1.3 治療方法 對照組患者應用西藥消炎痛治療,即口服消炎痛(上海信誼九福藥業有限公司生產;H31021016;規格:25 mg),25 mg/次,每日3次,均在餐后半小時內口服,7 d為1個療程。研究組患者應用清熱散瘀解毒方治療,處方以犀角地黃湯基礎,具體如下:水牛角(先煎煮1 h)100 g,生地20 g,赤芍12 g,淮牛膝、黃芩、桃仁、丹皮、知母各10 g,西洋參6 g,甘草3 g。取上述藥材置入國產品牌、型號為YFY-20的東華煎藥機進行煎煮,分袋裝取,每袋150 mL,1劑/d,在早晚兩次溫服,7 d為1個療程。兩組從患者用藥第1 d開始,在每日清晨7點、上午用藥后1 h、下午用藥1 h檢查患者體溫,并詳細記錄其每日平均體溫,直到停藥后7 d。

1.4 觀察指標 參考國家中醫藥管理局中急癥高熱協作組頒布的高熱診斷、療效標準[3],結合患者體溫變化,評估患者24h~72h內體溫變化,分析其近期退熱效果;參照衛生部頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則》[4],并根據患者用藥一療程內的體溫變化,分析其遠期療效;根據Karnofsky功能狀態評分標準,分析兩組患者治療前、治療后的體力狀態;應用百分制,卡氏評分越高,證明患者健康狀態越好,越能忍受各種治療給機體帶來的副作用,反之則證明患者健康狀態越差。

1.5療效判定[5]近期退熱療效:①痊愈:患者用藥24h內體溫降低至正常狀態;②顯效:患者用藥24h內體溫明顯下降,并在48h內恢復至正常狀態;③有效:患者用藥后72h內降低至正常狀態;④無效:患者用藥72h內體溫無變化。近期發熱控制率=(有效+顯效+痊愈)例數/總例數×100%;遠期退熱療效:①顯效:患者用藥7d內體溫降低1.5℃及以上,或體溫恢復正常,且停藥3d內無復發;②好轉:患者用藥7d內體溫降低0.5~1.5℃,但體溫未恢復正常,且停藥3d內體溫平穩;③無效:停藥7d內體溫降低不超過0.5℃,甚至體溫升高。遠期退熱總有效率=(有效+顯效)例數/總例數×100%。

2 結果

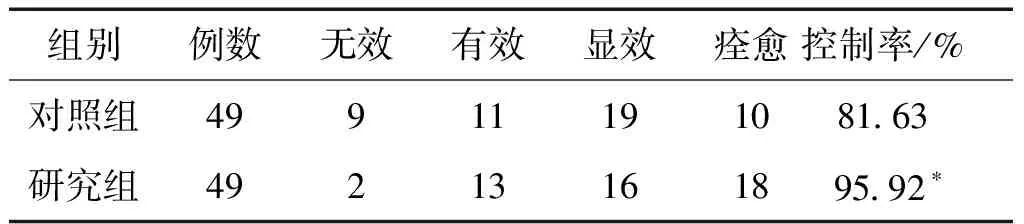

2.1 兩組近期退熱效果比較 研究組患者近期發熱控制率是95.92%,優于對照組的81.63%,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組近期發熱控制率比較 (例)

注:與對照組比較,*P<0.05。

2.2 兩組遠期退熱效果比較 研究組遠期退熱總有效率是91.84%,優于對照組的75.51%,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組遠期退熱總有效率比較 (例)

注:與對照組比較,*P<0.05。

2.3 兩組體力狀態變化比較 治療前,兩組的卡氏評分比較差異無統計學意義(P>0.05),治療后均有升高,但僅研究組治療前后對比差異有統計學意義(P<0.05),且其治療后的卡氏評分高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組治療前、后的卡氏評分比較 (分,

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

3 討論

癌性發熱是指癌癥病人在排除了感染、抗菌藥物治療無效時產生的一種與癌癥直接相關的非感染性發熱癥狀,以及在惡性腫瘤進展期間因治療所致的發熱病癥[5]。癌性發熱好發于腫瘤進展期,發生機制復雜,屬于中期、晚期癌癥患者最常見臨床表現之一。癌性發熱的產生與患者腫瘤細胞增生過度及其所致免疫反應、釋放大量腫瘤壞死因子等相關,其在癌癥并發癥死亡人數中占比超過70%[6],應高度重視。

目前現代醫學尚無徹底控制癌癥患者癌性發熱的特效方法,其處理手段相對簡單,如冰袋降溫、激素或解熱鎮痛藥物治療等,但癌性發熱往往持續較長時間,需予以足量解熱藥物,但激素、非甾體類消炎藥等在癌性發熱臨床治療中存在明顯毒性作用,且患者容易產生耐藥性,進一步消減患者體力,影響其整體健康狀態。癌性發熱屬中醫學“內傷發熱”范疇,病機為氣血偏虛、陰陽失調、瘀毒內聚、久蘊發火,多屬于本虛標實之證,經辨證為“血瘀證”。因此,對于癌性發熱,中醫學者主張采取清熱散瘀解毒方治療,但關于其在癌性發熱治療中的效果如何,尚無統一意見。本組所用清熱散瘀解毒方的處方基礎為犀角地黃湯,同時加用淮牛膝、桃仁、知母、西洋參、黃芩等配伍,以清熱解毒,涼血散瘀為治療宗旨。其中,水牛角為君藥,有清心、涼血、解熱之功效,可達到“熱降火平、血寧毒解”目標,配伍生地,可發揮生津滋陰、清熱涼血作用;淮牛膝有活血功效,并能“引火歸元”;知母可清癌癥患者“肺腎之火”,而黃芩能清“上焦之熱”,配合桃仁活血散瘀、西洋參益氣生津的功效,可共奏清熱解毒、活血散瘀、養陰生津之功效。

本研究結果顯示,研究組患者近期發熱控制率、遠期退熱總有效率均高于對照組,研究組患者治療后的卡氏評分高于治療前,且高于對照組,表明清熱散瘀解毒方治療癌性發熱(血瘀證)的臨床效果較好,可明顯改善患者體力狀態,近、遠期退熱功效明顯。

[1]國家中醫藥管理局. 中醫病證診斷療效標準[M]. 南京大學出版社, 1994:24.

[2] 程金湘. 膠質瘤患者術前生活質量研究[C].// 西部神經外科學術會議. 2010.

[3] 周仲瑛, 金妙文. 中醫內科急癥學[M]. 中國中醫藥出版社, 2004:78.

[4] 鄭筱萸. 中藥新藥臨床研究指導原則[M]. 中國醫藥科技出版社, 2002:19.

[5] 張育, 顧健, 朱妍. 內科學[M]. 科學出版社, 2016,45~46.

[6] 張輝, 田紀鳳, 鄭瑾,等. 大柴胡湯治療中晚期消化道腫瘤癌性發熱臨床觀察術[J]. 中國中醫急癥, 2017, 26(9):1636-1638.