執行功能中的雙語優勢現象

陳 騫 王明怡

(北京林業大學人文社會科學學院心理學系,北京100083)

1 前言

雙語者是指熟練度有所差異,但接觸學習了兩種語言的個體。隨著雙語訓練的普及率越來越高,進一步了解雙語經驗與高級認知功能存在怎樣的相互作用也愈發重要。執行功能作為高級認知功能兼具良好的操作性與研究前景(Diamond,2013)。因此,精確地理解雙語經驗對執行功能的影響,有助于進一步揭開語言與認知之間的作用實質。

在雙語研究領域,研究者在如下方面觀點較為一致:雙語經驗一方面可能對言語能力有不利影響,如雙語者在語言功能尤其是詞匯量、語言流暢度上的表現不如單語者(Engel de Abreu,2011);另一方面,雙語經驗卻可以促進非言語的認知功能(Luk,De Sa,&Bialystok,2011;Engel de Abreu,Gathercole,&Martin,2011;姜淞秀,李杰,劉宇等,2015),在言語測驗里沒有出現的雙語優勢會在非言語類測驗中出現 (Bialystok,Craik,&Luk,2012);最后,雙語優勢需要足夠熟練的第二語言作為基礎(李恒,曹宇,2016;焦江麗,劉毅,王勇慧,2012)。

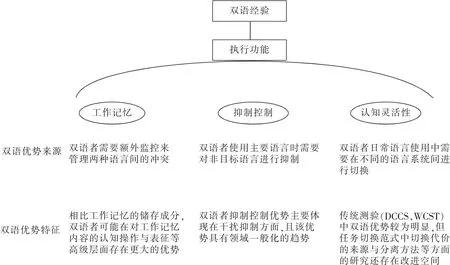

我們一般認為執行功能是由工作記憶刷新、抑制控制以及認知靈活性組成的 (Miyake&Friedman,2012)。以往綜述總結了雙語者在上述三種子成分的任務中表現顯著優于單語者的大量研究,并針對諸如第二語言熟練度、社會經濟地位等多種影響因素的效應進行了詳盡分析(姜淞秀,李杰,七十三等,2015;周兢,李傳江,2015)。但雙語優勢研究的可重復性存在一些問題(Paap&Greenberg,2013),采用Stroop、Simon以及 DCCS等范式的研究都存在無顯著優勢結果的例子。那么究竟是雙語優勢本身就不穩定,還是研究范式存在問題?本文除了分別闡述在三種執行功能核心成分下的研究進展,更進一步對導致困境的原因進行了綜合討論,最后從三方面進行了未來改進的展望。

2 執行功能各成分中的雙語優勢

2.1 工作記憶

雙語兒童在成長過程中需要額外的認知活動來監控其雙語經驗,例如管理兩種語言之間的沖突,因此一般假設雙語者的工作記憶是優于單語者的。不過,有研究(Namazi&Thordardottir,2010;Ratiu&Azuma,2015)并未發現雙語優勢,甚至近似的實驗條件出現了不同的結果。如Morales,Calvo與Bialystok(2013)通過青蛙矩陣任務 (frogs matrix task)對單、雙語者的工作記憶進行測量,結果出現雙語優勢,然而另一項與該實驗的設置相似的研究(Engel de Abreu,2011)并沒有得到相似的優勢結果。后者的工作記憶任務采用的是正、倒序數字回憶任務(digit recall/backward digit recall)、計數回憶任務(couting recall task)與非詞重復任務(nonword repetition task),上述任務都采用了呈現—回憶的模式,只是材料有所區別,分別為數字、圖形與非詞。分析對比這兩項研究可以發現,它們存在共同的問題:第一,沒有考慮任務差異造成了測量成分的不同。這兩個研究分別測量的是視空間與言語工作記憶,任務認知機制的分歧導致了結果的差異。第二,特定工作記憶成分的測量結果不能直接推廣到一般性的工作記憶之上。從這一現象可以推測,工作記憶任務中雙語優勢不確定的現象可能與具體施測的不同有關。

針對這一現象,有研究者精確地考察了不同類型工作記憶在語言組之間的差異。Bialystok,Poarch和Luo(2014)以非言語/言語工作記憶為分類標準對雙語優勢進行了區分,結果發現雙語者僅僅在非言語任務下表現顯著高于單語者。而進一步區分工作記憶類別后結果更加清晰。Blom等人(2014)使用點矩陣任務(dot matrix)和找不同任務(odd-one out)測量工作記憶的視空間部分,言語部分則使用了正序及倒序數字回憶任務。在這4種任務中,找不同任務與正序數字回憶任務僅需要儲存成分的參與,而點矩陣任務與倒序數字回憶任務還需要執行控制的支持來對信息進行處理。如倒序任務并非單純地“編碼—提取”材料,還需要在儲存正序呈現材料的基礎上進行順序反轉。結果顯示,雙語被試不僅在言語/非言語工作記憶上表現都更好,還在對工作記憶中儲存的信息進行處理的能力上優于單語者,而在儲存能力上卻無顯著差異。因此,雙語者的工作記憶能力可能并非是基于額外的語言知識獲得廣度優勢,而是基于雙語信息的切換獲得認知操作上的優勢。工作記憶的進一步研究方向可以從具體分類入手來精確地尋找這種優勢所在的認知操作方式,如客體/空間工作記憶,或是儲存加工、分類組合與監控的三因素模型 (Oberauer,Süβ,Wilhelm,&Wittmann,2008)。

另外,有研究提示了優勢的其他存在形式。Baker等(2013)要求被試在即時的回憶測驗5天后進行重測,結果發現即時回憶成績并沒有在語言組之間體現出顯著差異。然而在實驗5天后的重測中,雙語被試記住的目標詞匯顯著多于單語者,即雙語優勢體現為遺忘過程減緩。這種遺忘減緩可能是由于第二語言產生了額外的記憶表征方式。綜合來看,雙語者在工作記憶容量或儲存成分上不存在優勢的現象可能不是由于這一功能沒有得到訓練,而是在認知操作與表征等更高級的認知層面存在優勢。

2.2 抑制控制

抑制控制主要指對于不適當的思維和行為進行抑制的能力,一般可分為干擾抑制與反應抑制(Diamond,2013)。其中,干擾抑制是對與當前任務無關的干擾信息進行抑制,而反應抑制則是對不適當的反應進行抑制。研究發現,雙語優勢主要出現在測量干擾抑制的范式中,如Stroop任務 (Blumenfeld&Marian,2014;Crivello et al,2016)、Simon 任務(Poarch&van Hell,2012)以及 Flanker任務(Tao,Marzecova,Taft,Asanowicz,&Wodniecka,2011),而反應抑制方面并未發現雙語優勢(Bialystok,Craik,&Luk,2008)。 因此,Martin-Rhee和Bialystok(2008)認為,雙語者的抑制控制過程在于使用主要語言時對非目標語言信息的抑制,因而提高了其干擾抑制能力,對反應抑制沒有影響,范小月等人(2012)的研究也支持了這一結論。但是一些重復研究發現,干擾抑制范式也存在可重復性問題(Paap&Greenberg,2013;Yow&Li,2015),盡管優化了實驗設計與數據處理,關于干擾抑制的結果并沒有出現統一、穩定的雙語優勢。

為解決這一問題,研究者開始重新檢查經典范式的任務機制。以Simon范式為例,Blumenfeld和Marian(2014)發現,Stroop任務處理的是同一刺激的兩種維度 (顏色與詞義),屬于刺激—刺激沖突(stimulus-stimulus conflict),而 Simon 任務處理的是刺激維度和反應規則之間的沖突,即刺激—反應沖突(stimulus-response conflict),Simon 范式的結果不一致可能是因為范式本身偏向了反應抑制,而不是雙語者認知優勢的不確定。另一方面,考慮到Stroop范式同樣存在一些陰性結果,Esposito,Baker-Ward 和 Mueller(2013)針對 Stroop 效應的雙語優勢在成年人身上比兒童被試更加顯著這一現象提出了假設:色詞Stroop任務的成人版本測量的是干擾抑制,而對兒童被試使用的晝夜Stroop任務所測的則是反應抑制。Esposito等重新設計了適用于兒童,并且與經典色詞Stroop機制相同的“等價形狀任務”,施測后出現了雙語優勢,說明雙語兒童與成人一樣也存在干擾抑制上的雙語優勢。至此可以看出Stroop雙語優勢在成年與兒童被試之間的差異所在:任務機制的變化導致了結果的不穩定。因此,在采用這些變式時需要謹慎考慮其認知機制是否有所變化,避免內容效度問題。

此外,雙語者在返回抑制(inhibition of return,IOR)中也表現出了優勢。返回抑制指個體對于出現在先前線索化位置上的靶刺激反應減慢的現象。盡管目前對這一抑制的內部機制解釋存在爭議,但IOR與兩類抑制控制的聯系都非常緊密 (張陽等,2013)。研究者基于IOR效應量的結果發現,雙語者的抑制控制能力大于單語者,且這一優勢受二語水平影響 (焦江麗,劉毅,王勇慧,2012;焦江麗等,2010)。由此可見,在其他類型的抑制機制中,雙語優勢依舊存在。

最后,基于對領域一般化(domain-general)和領域特異化(domain-specific)的考慮,有研究者開始從雙語優勢一般化特性出發,在包含抑制控制的其他認知功能中尋找雙語優勢。以感官為例,Wimmer和Marx(2014)從視覺的角度進行研究,選用了 3~5歲的兒童被試,發現在以兩歧圖形作為材料的視知覺任務中,雙語兒童表現更好。而考慮到一般的研究材料都是通過視覺呈現,Foy和Man(2014)轉而從聽覺入手,采用聽覺的Go/No-Go任務,并且把刺激材料分為言語和非言語類,結果顯示僅在非言語刺激條件下雙語者錯誤數更少、反應時更短。該實驗從材料類型和感覺通道兩個角度都證實了雙語優勢的領域一般化特性。結合大量fMRI的研究結果(Pliatsikas&Luk,2016)可以發現,雙語者通過雙語經驗得到訓練的腦區擴散到了語言區之外,并可能進一步帶來領域一般化的認知優勢。

2.3 認知靈活性

認知靈活性指在不同的任務要求和規則模式之間進行靈活切換的高級認知功能,是人根據不同的環境線索要求有針對地進行認知方式優化的能力。雙語者日常就需要在不同的語言系統之間進行頻繁切換,因此一般認為雙語者可能會有更高的認知靈活性。采用維度變換卡片任務 (DCCS)進行實驗(Martin&Bialystok,2008)后研究者發現,雙語兒童能夠成功完成DCCS任務的起始年齡更早,這也說明了雙語經驗對認知靈活性發展的促進作用。此外,Mako,Yusuke 和 Shoji(2010)發現語言能力更強的單語兒童DCCS成績顯著優于一般單語兒童。這里單語兒童內部的靈活性差異可能反映了單一語言系統內部也存在的詞匯表征層面的切換(Bialystok,2015)。這種表征/系統切換與抑制控制中發現的表征/系統抑制(Guo et al.,2011)可能存在更深的聯系。深入來看,單語者的表征切換、雙語者的系統切換以及靈活性的維度切換間的關聯機制涉及雙語者靈活性優勢的來源。語言系統之間的切換超越詞匯表征引發了整個語言規則的切換,進而可能泛化到了一般的任務維度之中。此外,另一種經典范式威斯康辛卡片分類任務(WCST)中也出現了雙語優勢(Dong&Xie,2014),說明在傳統的認知靈活性測驗中,雙語優勢的存在是較為明顯的。

在上述測量方式之外,研究者還通過任務切換范式進行了靈活性的研究,該范式中額外增加切換任務帶來的正確率與反應時變化稱為切換代價。Costa,Hernández 和 Sebastián-Gallés(2008)對單、雙語被試使用了注意網絡測驗 (attention network task,ANT),并額外地在執行控制部分加入了切換代價分析。結果發現雙語者的切換代價更小,究其原因可能是雙語者在日常語言任務中頻繁的語言系統切換增強了任務切換的能力。但是考慮到任務切換代價的來源較為復雜,研究者為了提取出認知靈活性的影響將該代價分化。例如Prior和MacWhinney(2010)就將切換代價分為局部代價與混合代價,前者主要來自不同任務間的切換,而后者有多種來源解釋,如工作記憶負荷、目標設定等。結果顯示雙語者局部代價更小而混合代價沒有顯著差異,證實了雙語者具有更強的切換能力。不過,后續研究并沒有很好地支持這一結論,甚至出現了雙語者中語言切換更為頻繁者混合代價更小的結果 (Garbin et al.,2011;Soveri,Rodriguez -Fornells,&Laine,2011)。

針對上述情況,Hernández,Martin,Barceló和Costa(2013)進一步分析認為,切換代價由兩部分組成:刺激—反應激活(S-R reactivation)與刺激—反應重構(S-R reconfiguration)。前者表示線索呈現后激活相關的任務模式,而后者表示任務要求變化之后對模式進行更新。早期切換代價僅僅反映了重構過程的影響,因此Hernández等人引入了重啟代價(restart cost)來表示激活過程的變化,并發現切換代價在所有實驗中都不顯著,重啟代價僅僅在內隱條件下顯著。該實驗盡管沒有給出預期的切換代價上的顯著差異,卻是一種有意義的嘗試。綜合上述結果后可以發現,Hernández等人發現雙語優勢的原因在于切換代價并不是標準的認知靈活性指標,其代價來源除執行功能之外還存在自動控制與外源性調節成分等(黃四林,林崇德,2009)。改進的關鍵在于這兩項研究分別通過混合與重啟代價部分地排除了切換代價中與執行功能無關的部分。因此,采用切換范式對雙語者的認知靈活性優勢進行研究,還需要同步地加深對切換代價來源以及實驗分離方法的理解。

3 結果不穩定的一般化原因

上文提到了許多針對研究結果不一致原因的思考與探索,然而有一些問題也許并不是測驗不夠全面、范式不夠精確可以解釋的。從更加一般化的角度思考,眾多執行功能的雙語優勢研究中存在三點問題。

第一,雙語優勢是否顯著與任務難度有很大關系,任務難度過低導致的天花板效應會掩蓋雙語者的能力優勢(Costa,Hernández,&Sebastián -Gallés,2008,Prior&MacWhinney,2010)。 例如在認知靈活性實驗中,DCCS任務適用范圍主要是3~5歲的兒童,并且在對7歲左右兒童施測時已經出現天花板效應,因此通過DCCS任務未發現年齡較大兒童的雙語優勢屬于任務本身的問題。此外,Bialystok,Poarch 和 Luo(2014)認為,Flanker任務平均反應時小于500ms,其任務過于簡單導致沒有足夠上升空間來顯示出雙語者的認知優勢,而Stroop任務更加困難并且涉及更多的執行功能與注意成分(MacLeod&MacDonald,2000),所以在全年齡段上雙語優勢都較為明顯。基于上述結果,我們還猜測雙語者高水平的處理功能可能需要足夠的任務難度去激活,這種優勢加工方式激活所需的精確負荷強度與主被動性特點尚待研究者挖掘。

第二,對額外變量的認識不夠清晰。例如研究者在對于社會經濟地位(social economic state,SES)上的認識就存在一定問題,早期研究認為有機會接觸雙語教學的兒童一般來自家境較好的家庭,因而其認知成績較好的來源應該是家庭環境所帶來的成長環境中更豐富的認知刺激。然而,Blom等(2014)在研究土耳其—丹麥語雙語者時發現,雙語兒童大多數來自土耳其語移民家庭,其家庭情況普遍是更差的,將雙語者等同于更好的家庭經濟情況并不成立。進一步研究發現(Blom et al.,2014;Calvo&Bialystok,2013),經濟條件更好的確伴隨兒童更高的執行功能,但單、雙語者的語言組分類并沒有與之發生交互效應,即雙語優勢是獨立于SES存在的。另一方面,以往研究一般認為第二語言更熟練的個體才能體現出顯著的雙語優勢,然而近年研究表明,語言切換經驗才是影響雙語優勢水平的關鍵(Verreyt et al.,2016)。 因此,可能正是雙語者“動態化”的語言切換帶來了認知優勢。對這些變量的認識偏差沒有直接影響實驗精度,但是造成了對雙語優勢歸因的錯誤,進而可能導致變量控制上的問題。

第三,目前研究大多認為,雙語者一般在語言任務如詞匯量的成績上低于單語者。但是比較方法并不嚴謹,比如將單語者的詞匯量與雙語者主要語言(L1)的詞匯量進行對比,直接忽略了第二語言(L2)中存在的詞匯知識。雙語兒童需要將詞匯知識分散到兩種語言中,因而通過單一語言的能力測驗并不是最好的方式 (Core,Hoff,Rumiche,&Se?or,2013)。目前的詞匯測驗主要是整體詞匯量(total vocabulary)與概念詞匯量(conceptual vocabulary)測驗,前者直接計算掌握不同詞語的總數,后者則將兩種語言中表達同一概念的詞語計算為一個詞匯量。深入分析兩種測驗后可以發現,這兩種方式都不夠精確。整體詞匯量考慮到了雙語兒童掌握的額外詞匯,卻可能高估其語言能力,而概念詞匯量則忽略了雙語兒童在同一概念下掌握不同語言描述的特征。此外,對單、雙語者以及熟練、非熟練雙語者的區分一般由問卷完成。被試的雙語水平測驗量表種類繁多,但一些量表存在熟練度描述過于概括(Paap&Greenberg,2013)或維度過于單一的問題(Baker,2013)。因此,需要更多地采用能夠全面測驗語言理解、閱讀、寫作等各方面能力的量表,如語言接觸問卷(language exposure questionnaire)和語言經驗與熟練度問卷 (language experience and proficiency questionnaire)來平衡單、雙語者的語言水平。

4 展望

在執行功能的三個核心成分中,雙語優勢存在的證據已經越來越穩定。雙語者需要在工作記憶中儲存兩種語言的信息并處理雙語間的信息沖突,因而提高了工作記憶處理成分與干擾抑制的能力。此外,語言系統間的切換泛化到了更為一般化的任務維度切換中,進而帶來了更高的認知靈活性(圖1)。同時,根據不一致的實驗結果,從范式機制不明確、測量手段不標準到天花板現象等一般化的實驗問題,這一領域已經進入了針對核心問題進行突破的時期。這里對于一些關鍵問題提出了未來的改進方向。

首先是看待雙語訓練本質的方式。目前的主流理論是雙語者在語言過程中需要持續的監控并處理兩種語言之間的沖突,因而執行功能得到了訓練和提高(Costa,2005)。 但 Mor,Yitzhaki-Amsalem 和Prior(2014)對患有注意缺陷多動障礙(ADHD)的單、雙語被試進行了執行功能測驗,結果發現ADHD對于認知功能的損害作用在雙語者上更加明顯,即患有ADHD的雙語被試組成績最差。甚至,“雙語劣勢”最顯著的任務正是普遍認為雙語者優勢最明顯的干擾抑制任務。這種反轉說明,雙語訓練本身會對人產生不小的認知發展上的負擔,本身執行功能有缺陷因而無法應對這種認知超載的學習者反而受到嚴重的負面影響。所以,雙語訓練本身如同一把雙刃劍,未來研究應該更為重視雙語經驗造成負面影響的實驗機制與被試特征,并結合對立的雙語優勢結果以獲得更為完整的理論框架。

圖1 執行功能中的雙語優勢特點

其次,對于“雙語者”這個群體在語言學變量上的控制應該更加精確。目前雙語研究中雖然被試都可以稱為雙語者,但是其內部差異卻相當大,僅在熟練度方面就有同時性/繼時性雙語者與早期/晚期雙語者等差別。另外,被試在語言種類上的分歧則更加明顯。許多研究者對于被試語言種類的選擇明顯帶有方便取樣、地域化的傾向,沒有一種通用而具有代表性的雙語者語言種類搭配。研究如果忽略語言種類信息而僅僅考慮“單/雙語”這一標準,其結果是值得懷疑的。研究者可以探索各類語言學特征對雙語優勢的影響,例如研究雙語者中不同語系(漢藏、印歐)、不同語類(孤立語、粘著語)的雙語組合帶來的認知優勢水平差異,并結合語言性質進行比較分析。

第三,應當深入挖掘認知神經研究的潛力。執行功能的神經基礎以前額葉為主,還包括前扣帶回、基底節以及下頂葉等區域(胡笑羽,白學軍,2008)。而在雙語研究中,進行雙語任務的雙語者其左側額葉、前扣帶回與基底節 (Mercier,Pivneva,&Titone,2014;Kovelman,Baker,&Petitto,2008)也出現了激活的現象,這說明執行功能與雙語加工存在重合度較高的神經基礎。另一方面,針對腦區激活水平差異的研究也支持雙語優勢的存在。如研究者發現雙語者在執行Stroop與Simon任務時前額葉、前扣帶回等腦區的激活低于單語者,說明其抑制控制機制更為高效(Waldie et al.,2009;Bialystok et al.,2005)。不過,執行功能子成分的相關腦區尚存在爭議,而較低的激活水平也并不能直接證明存在更高效的加工過程,如認知機能的病變也可能降低激活水平(Weiss et al.,2007)。 因此,除了通過相關腦區與激活差異的結果來證明雙語經驗與執行功能存在密切聯系,進一步通過認知神經結果證明雙語者存在優勢才是關鍵。

最后,雙語過程中參與并得到提高的執行功能存在可分離性的問題。Bialystok(2015)在綜述中提到,執行功能的三種子成分并非各自獨立地受到雙語經驗的影響,反而可能是作為不可分的整體得到促進的。執行功能通過雙語者的語言監控得到訓練,而這種監控(monitoring)功能涉及全部三種亞成分。高姍等人(2017)基于雙語者非熟練語言的易化效應推測其雙語優勢超出了抑制控制,體現為更高的監控功能。從這一角度來看,同樣是監控功能整體提高的雙語者也可能存在多樣化的亞成分水平差異,并導致雙語優勢的不穩定結果。那么,雙語者的執行功能究竟是通過監控功能這一整體得到訓練,還是在特定的認知功能上存在顯著提高,這是未來研究者需要思考的重要方向性問題。