漢魏六朝書論中的『骨』

文/羅朝璨

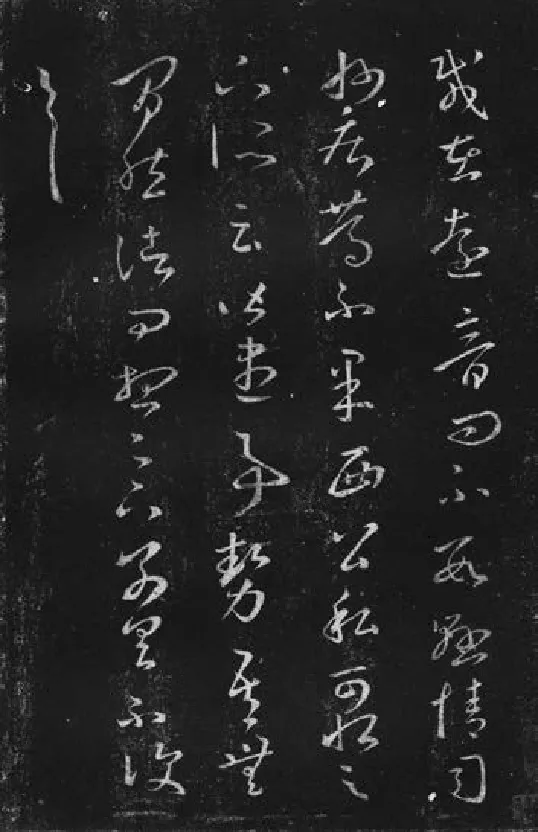

王羲之《十七帖》選頁

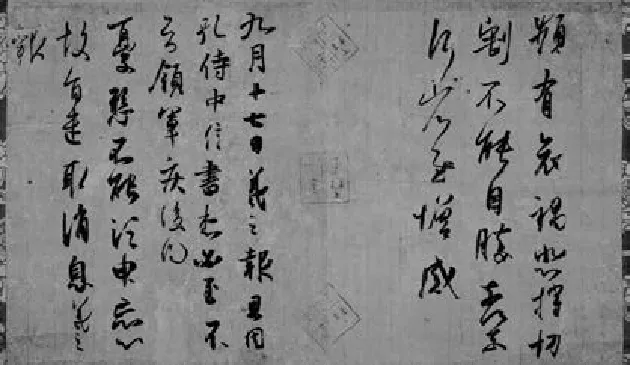

王羲之《孔侍中帖》 《頻有哀禍帖》

“骨”是書法品評范疇的一個重要概念,出現在書論中的時間最早可以追溯到漢魏六朝,下面我們來看看“骨”在漢魏六朝書論文獻中的用法。

漢代趙壹的《非草書》說:“凡人各殊氣血,異筋骨……書之好丑,在心在手。”

趙壹話中的“氣、血、筋、骨”都是人體特征,他將人體特征不同看作“書之好丑,在心在手”的原因之一,“骨”在此還未被置于書法品評的范疇之中。

《晉書·衛瓘傳》說:“漢末張芝亦善草書,論者謂瓘得伯英筋,靖得伯英肉。”

王僧虔在《論書》中又說:“伯玉得其筋,巨山得其骨。”

索靖得張芝草書“肉”的特點,衛瓘得張芝草書“筋”的特點,衛恒得張芝草書“骨”的特點。由此可推張芝草書兼具“骨”“筋”“肉”的特點。三人書法風格相互形成對比,體現不同個性。

《晉書·王獻之傳》說:“時議者以為羲之草隸,江左中朝莫有及者。獻之骨力遠不及父,而頗有媚趣。”

時人認為王獻之草隸的“骨力”遠遠不如父親王羲之,“骨”提示了書跡的一種力度。

羊欣在《采古來能書人名》中評王獻之說:“骨勢不及父,而媚趣過之。”

羊欣認為王羲之書法的“骨勢”強于王獻之,而王獻之的“媚趣”強于王羲之。在此,“骨勢”可理解成為與“媚趣”相對的詞,具有美感。

袁昂《古今書評》說:“陶隱居書如吳興小兒,形容雖未成長,而骨體甚駿快。”

此“骨體”為小孩兒的身材、體格,亦指代書跡的形質。

他還說:“蔡邕書骨氣洞達,爽爽有神。”

稱贊蔡邕的書法有暢快的“骨氣”,具有抽象含義,審美意味較濃厚。

陶弘景在與梁武帝蕭衍的《論書啟》的“伏覽”篇中說:“元常老骨,子敬懦肌。”

這是說鐘繇是前代書家,相比而言王獻之是后輩。

而且蕭衍在《觀鐘繇書法十二意》中說:“元常謂之古肥,子敬謂之今瘦。今古既殊,肥瘦頗反。”衛恒在《四體書勢》中說:“魏初,有鐘(繇)、胡(昭)二家為行書法,俱學之于劉德升,而鐘氏小異,然亦各有巧,今大行世。”羊欣的《采古來能書人名》有“胡書肥,鐘書瘦”的說法。

結合上述三條文獻我們可知:鐘繇書較之胡昭書,書法風格的革新程度更大;王獻之書較之鐘繇書,書法風格的改革程度又進一步。

《論書啟》的“又省別疏”一篇說:“純骨無媚,純肉無力”“肥瘦相和,骨力相稱”。

“骨”與“媚”對立,“肉”與“力”對立,認為好的書法應該“肥瘦”適中,才能充分體現“骨力”,突出了強調“骨力”的論書。

庾元威《論書》說:“余見學阮研書者,不得其骨力婉媚,唯學攣拳委盡。”

庾元威把“骨力婉媚”看作阮研書法中具有的優點。

楊泉《草書賦》說“其骨梗強壯,如柱礎之丕基。” “骨梗”指人體,在此亦指書跡的形質。

綜上所述,“骨”在漢魏六朝的書論中有四種用法:一、突出書跡的風格;二、表現書跡的力度;三、指代書跡的形質;四、作為抽象的審美用語使用。