社會需求導向下的建筑設計教學實踐與思考

——以同濟大學浙江學院“美麗鄉村”建筑設計系列課程為例

陳卓 黃欣

同濟大學浙江學院 上海 200434

正文:

1. 課題背景

2015年,中共“十八屆五中全會”提出建設美麗中國和加快社會主義新農村建設的重大部署。2018年9月,中共中央、國務院印發的《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》中再次特別強調“鄉村興則國家興,鄉村衰則國家衰”。要實現美麗中國的目標,美麗鄉村建設是不可或缺的重要部分。

美麗鄉村建設不僅包括農村的生產發展、生活寬裕、鄉風文明和管理民主,還包括特色小城鎮建設、村容整治以及加強以鄉鎮政府駐地為中心的農民生活圈建設等。建設生態宜居的美麗鄉村,離不開現代的鄉村規劃與建筑設計。

同濟大學浙江學院是一所應用型大學,其人才培養目標是具有較強社會適應能力和競爭能力的高素質應用型人才。課題以社會需求為導向,設計了以“美麗鄉村”為主題的建筑設計課程教學方案。

2. 原有建筑設計課程教學方案存在的問題

2.1 與社會需求有所脫節。原有建筑設計課程教學命題是以類型學進行分類,依據設計對象的難易程度依次來進行命題。但是這些比較成熟的教案都已經撰寫完有一段時間。而國家政策,以及社會和公眾的需求一直在變化。因此,建筑設計課程題目的制定也需要與時俱進,密切聯系實際,關注社會需求。

2.2 對地域文化關注少。我校學生大部分來自于浙江省,未來畢業去向也是以浙江省內單位為主。但原有的設計題目地域特點不鮮明,基地分布范圍廣大,對浙江地域文化和地域特色關注不多。

2.3 “社會責任”教育有所欠缺。建筑設計課程教學以虛擬設計為主,實地調研實踐機會有限。學生很少有機會參與實際項目,更別說與項目業主進行真正的溝通,無法體驗使用者心理,更無從公眾參與、社會需求等多角度考慮方案設計。造成學生過于強調方案的個性化,而無關社會責任的方案比比皆是。

3. “美麗鄉村”建筑設計教學方案

3.1 為“美麗鄉村建設”服務。課題結合建筑學專業培養目標,以“美麗鄉村建設”的社會需求為導向,凸顯浙江地域精神,完善培養計劃,形成新的建筑設計課程教學大綱和設計任務書。

在新的建筑設計課程教學方案中,我們增加了針對村鎮規劃與鄉村建筑設計的內容。在二年級的建筑設計課程增加新農村住宅設計、村鎮農產品展示館設計。在三年級的建筑設計課程增加村鎮山地建筑設計、村鎮文化活動中心、村鎮養老建筑設計;在四年級的建筑設計課程由村鎮規劃設計、村鎮住宅小區設計、村鎮建筑單體設計、村鎮舊建筑改造與再利用四個設計子項構成。由總體到局部,幾乎涵蓋了村鎮規劃與設計的全部內容。并且我們盡量選取浙江的村鎮作為設計基地,進行真題假做。

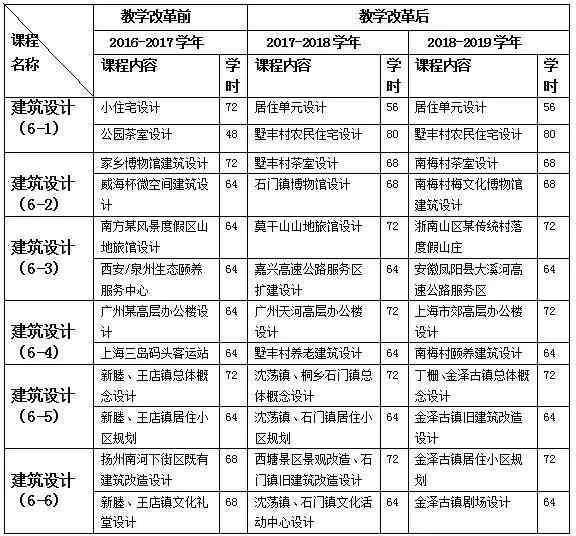

表1 2016-2019年度建筑設計課程教學大綱對比表

3.2 凸顯地域特色和地域精神。結合我校生源特點,依托浙江省的發達經濟優勢以及綠水青山的自然格局,教學方案立足服務于浙江,致力于浙江省的城市和鄉村建設,歷史文化名城、名鎮和街區、村落的保護和再利用。憑借地域和本土文化優勢,增進學生對浙江建筑風貌和特點、建筑歷史文化,以及營建手法的了解。

3.3 關注“社會責任”。未來建筑師的設計方案不應只是個性發揮和自我實現,而應該是基于地方自然環境、社會環境下的文化需求和社會需求的體現,要滿足使用者、公眾以及社會需求。在新的教學方案中,我們更加注重強調“社會責任”在設計中的體現。引導學生從社會需求出發,關注當地的自然環境和地域特色,在設計中做到節地、節能,建立正確的設計理念,實現建筑的可持續發展。

3.4 強化實踐和拓展教學內容。在建筑設計課程教學中引入田野調查法,加大實物調研、基地調研和社會調研的比重,培養學生從社會需求出發,關注當地的自然環境和地域特色的意識。按照不同專題開展教學實踐基地建設和教學拓展活動,重點加強學生實習、實踐條件建設。充分利用現在已經建成的校外實習基地,為學生實踐環節的安排實施提供強有力保障。

4.結語

“美麗鄉村”建筑設計系列課程經過2年的實踐,激發了學生對相關領域的了解和關注熱情,拓展了學生的專業視野,使學生的專業知識和技能更加適應社會和市場的需求。在今后的教學過程中,我們將總結經驗,進一步改進和完善教學方案。