穴位敷貼聯合放血治療寒濕性腰肌勞損40例療效觀察

1河北省唐山市截癱療養院,河北 唐山 063000 ;2河北省開灤總醫院荊各莊醫院,河北 唐山 063000

腰肌勞損或稱“腰背肌筋膜炎”、“功能性腰痛”等,是指腰部肌肉、筋膜、韌帶等軟組織因慢性損傷性炎癥引起的疼痛,是腰痛常見的原因之一[1]。近年來,隨著生活方式的轉變,戶外體力活動減少,致使骨質疏松、肌肉韌帶松弛,導致慢性腰肌勞損逐年增多,并且發病年齡呈提前趨勢[2]。久坐已經成為該病的主要誘發因素之一。其引起的急慢性疼痛及活動功能障礙困擾著無數患者。目前臨床上多采用口服藥、針灸、推拿、理療和微創手術等方法治療。口服藥遠期效果不理想。其他治療方法費用高,設備及技術要求高,患者接受度和依從性差[3]。近3 年筆者通過用生姜和三七粉混合敷貼穴位結合放血療法治療寒濕性腰肌勞損,取得了滿意的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 全部患者均為2014年1月至2016年12月在唐山市截癱療養院針灸科就診的腰肌勞損病患者,共120例患者,其中男58例,女62例;年齡最大78歲,最小25歲,病程最短3個月,最長10年。所有的患者均有不同程度的腰痛、腰部發僵、發硬、腰背部沉重等。 X片顯示腰椎骨質增生或椎間關節不穩等表現。隨機分為對照1組40例,男19例,女21例;年齡27~78歲,平均(45.06±9.07)歲;病程0.5~10年,平均(4.1±1.8) 年。對照2組40例,男22例,女18例;年齡26~75歲,平均(46.01±10.07 )歲;病程0.25~9年,平均(4.8±2.7)。治療組40例,男20例,女20例;年齡25~76歲,平均( 46.73 ±10.05 ) 歲;病程0.75~9年,平均(4.5±2.1)年。3組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照《臨床常見疾病診療規范》[4]中腰肌勞損的診斷標準制定:有長期腰痛史,反復發作,一側或兩側腰骶部酸痛不適,時輕時重,纏綿不愈。勞累后加重,休息后減輕。一側或兩側骶棘肌輕度壓痛,腰腿活動一般無明顯障礙。寒濕型:腰部冷痛重著,轉側不利,靜臥不減,陰雨天加重。舌苔白膩,脈沉。

1.3 納入標準 ①符合上述診斷標準;②能堅持治療者;③年齡20~80歲之間,意識清醒,無失語;④均知曉本研究詳情并自愿參與。

1.4 排除標準 ①風濕病、類風濕性關節炎、強直性脊柱炎等;②合并嚴重心、肝、造血系統等嚴重疾病;③存在脊椎先天畸形。

1.5 治療方法

1.5.1 對照1組 用0.3 mm×40 mm針灸針(華佗牌,蘇州醫療用品廠有限公司生產)針刺雙側昆侖、委中、腎俞、腰陽關及腰部壓痛點,并用TDP治療器(環球牌CQ-23,重慶環球醫療器械有限公司生產),局部照射腰部壓痛點,每次30 min,日1次,10次為1個療程,兩個療程后統計療效。

1.5.2 對照2組 口服腰痛寧膠囊(國藥準字Z13020898,頸復康藥業集團有限公司生產),每次5粒,日1次。用壯骨麝香膏(河南靈銳制藥股份有限公司,國藥準字Z41020300)外貼腎俞、腰陽關及腰部壓痛點。每次4 h,每日1次,10次為1療程。兩個療程后統計療效。

1.5.3 治療組 將生姜搗成糊,與三七粉按4∶1的比例混合均勻,外貼雙側昆侖、委中、腎俞、腰陽關及腰部壓痛點,每個點敷約3~5 g,5 cm×5 cm無紡布穴位貼固定,每天貼30 min。用TDP治療器,局部照射腰部壓痛點, 每次照射30 min。首次治療痛點局部用皮膚針針刺并拔罐放血,間隔10 d,進行下一次放血治療。10 d為1個療程,兩個療程后統計療效。

1.6 觀察指標

1.6.1 比較三組的有效率 臨床療效標準參照《常用骨傷康復方案》中腰痛的療效評定標準[5]制定。治愈: 患者治療后身體疼痛及臨床癥狀完全或是基本消失;好轉: 患者治療后的身體疼痛得到有效緩解,其臨床癥狀減輕;未愈:患者治療前后的病情及臨床癥狀均無變化或是加重。

1.6.2 根據疼痛視覺模擬評分法( visual analogue scale /scoreVAS)[6]評定患者疼痛程度 在一條10cm 的直線兩端分別表示“無痛”(0) 和“最劇烈的疼痛”(10),總分為10分。患者根據自身疼痛感受,在直線上標注表達疼痛程度的點作為評分依據,觀察3組治療前后及治療過程中VAS評分變化。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 治療組總有效率高于對照2組,差異有統計學意義(P<0.05),治療組總有效率與對照1組比較差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 療效對照表 (例)

注:與對照2組比較,*P<0.05。

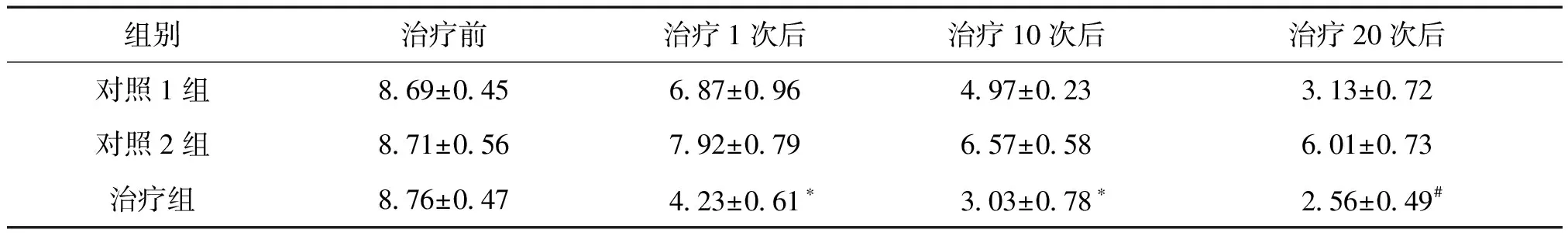

2.2 兩組VAS疼痛評分比較 VAS疼痛評分治療前三組無明顯差異,治療1次及10次后治療組明顯低于對照1組和對照2組,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療20次后,明顯低于對照2組(P<0.05),治療組與對照1組無明顯差異(P>0.05)。

表2 VAS評分對照表

注:與對照1組、對照2組比較,*P<0.05;與對照2組比較,#P<0.05。

3 討論

腰肌勞損是臨床常見病、多發病。目前對于軟組織損傷及骨關節病引起的急慢性疼痛,一般給予非甾體類抗炎藥物治療,胃腸道反應大、遠期效果不理想;傳統中醫采用針灸治療,對身體刺激較大,存在患者接受度差,依從性差等情況。本研究所采用的穴位敷貼聯合放血的治療方法,避免了口服藥的副作用,相對于針刺簡便、易操作,并且患者易于接受,依從性好。

敷貼療法是指在中醫理論的指導下,選取一定的藥物,貼敷在體表特定部位,通過腧穴刺激療法和藥物外治法的共同作用,起到扶正祛邪、防治疾病的一種療法。穴位貼敷能夠激發經氣,通過體表——穴位——經絡——臟腑系統的途徑,達到治療目的[7],是中醫的特色療法,歷史悠久。我國現存最早的醫方專著《五十二病方》所載治法多種多樣,尤以外治法最為突出,其中就包括敷貼法。敷貼法到明清時期發展到鼎盛階段,出現了不少中藥外治的專著。“外治宗師”吳師機將穴位敷貼療法推及到內外婦兒等多方面,既可統治外癥,也可內病外治。提出外治部位“當分十二經”,該療法屬于中醫外治法的典型代表,具有操作簡單、經濟實用、療效顯著、副作用少的特點。

放血療法是以針刺某些穴位或體表小靜脈而放出少量血液的治療方法。對于改善病灶部位微循環障礙、疏通經絡療效顯著,止痛效果可謂立竿見影。劉承等[8]認為刺絡放血法在治療痛證上較毫針、電針、水針等具有明顯優勢。本研究所應用的放血療法為用皮膚針在痛處皮膚表面進行叩刺,并用玻璃火罐拔罐,促進瘀血排出,同時具有散寒除濕的作用。皮膚針是中醫針灸學的重要組成部分,是以多支短針淺刺人體一定部位(穴位)的一種針刺方法,是我國古代“半刺”“浮刺”“毛刺”等針法的發展。皮膚針療法是以中醫經絡學說的皮部學說為依據,利用經絡在皮部與臟腑之間的傳注作用來治療疾病。本皮膚針叩刺放血法較之三棱針對機體損傷小,只刺激皮膚淺表部位,安全性及耐受性較之三棱針放血高。

本研究所選的藥物為生姜與三七粉。 生姜具有發汗解表,溫中止嘔,溫肺止咳,解魚蟹毒,解藥毒的功效。現代藥理研究表明姜中化學成分有 100 多種,這些化學成分一般有揮發油、姜辣素、二苯基庚烷、黃酮類等幾類[9]。貼敷生姜直接作用于體表穴位或表面病灶,使局部血管擴張,血液循環加速,起到溫經散寒、改善周圍組織營養的作用。還可使藥物透過皮毛腠理由表入里,通過經絡的貫通運行,聯絡臟腑,溝通表里,起到抗炎鎮痛作用。三七粉是植物三七的根莖制品。性溫,味甘微苦,入肝、胃、大腸經。三七的功用,可用“止血、散瘀、定痛”六個字來概括,所以,歷來都是以三七作為傷科金瘡要藥。現代藥理研究表明三七的主要成分是三七總皂苷,具有免疫調節與抗炎活性。可對炎性反應發生的多個環節,多種炎性介質產生影響[10]。

TDP的照射治療,能增加患者體內腦啡呔的分泌,有持久鎮痛的作用[11];能有效地促進微循環系統的加速修復,改善患部血液循環血液的流變。同時溫度能影響藥物透皮速率,還會影響皮膚中的血流。溫度升高時,皮膚中的血管舒張,血流增加有利于藥物吸收。高溫還可引起出汗,使角質層增加滲透性[12]。從而加強藥物的吸收。

本研究的穴位選擇采用了遠近配穴及經絡循行原則。《針灸甲乙經》中的遠近配穴法,對針灸現代臨床配穴取到了重要的指導作用[13]。 根據遠端取穴與近端取穴相結合的原則,取足太陽膀胱經的經穴昆侖、委中,有治療腰背強痛的作用。委中穴取穴簡單,位于腘窩中央,腘橫紋中點處,能夠深刺、淺刺、溫灸及放血等,是治療腰背部疾病的常用特效穴位之一,歷來被醫家所重視[14]。古有“腰背委中求”之語,是指凡腰背部病癥都可取委中治療。 近端腎俞、腰陽關為治療腰肌勞損的要穴,再結合局部壓痛點具有針對性加強療效的作用。“腰為腎之府”,故取腎俞以疏導局部之經氣,調和局部之氣血以達通絡止痛之目的。

本研究結果顯示,治療組療效與對照1組相當,但明顯優于對照2組(P<0.05)且治療組治療后的疼痛評分明顯優于對照1組和對照2組(P<0.05)。本治療方法相對于針刺簡便、易操作,并且患者易于接受,依從性好,值得臨床推廣。

[1]魯玉來,孫永華.最新腰腿痛診斷治療學[M].北京:人民衛生出版社,2007:192.

[2]陳耀龍,陳榮鐘,陳淑慧.龍氏治脊手法結合圓利針斜刺治療慢性腰肌勞損的臨床研究[J].世界中醫藥 ,2014 ,9(6):788-791.

[3]王剛.推拿配合鍛煉治療慢性腰肌勞損療效觀察[J].《中國民間療法》,2015,23(12):59.

[4] 房宏林主編.《臨床常見疾病診療規范》[M].西安:陜西人民出版社,2008:197.

[5]劉波主編.《常用骨傷康復方案》[M].成都:四川大學出版社,2014:46.

[6] Van Roo JD,Lazio MP,Pesce C,et al. Visual analogscale (VAS ) for assessment of acute mountain sick-ness ( AMS ) on Aconcagua[J]. Wilderness EnvironMed,2011,22(1) : 7-14.

[7]王茵萍,蔡紅,周靜珠,等.皮部理論與穴位貼敷療法的相關性[J].中華中醫藥雜志 ( 原中國醫藥學報) ,2012,2(6):1554-1557.

[8]劉承,張海燕.刺絡放血法治療痛證的優勢[J].遼寧中醫藥大學學報,2010,12(12):185-186.

[9]王小飛,吳國泰,牛亭惠,等.生姜的化學、藥理及應用[J].中國果菜,2016,36(6):23-26,29.

[10]黃家林,田代雄.三七總皂苷抗炎免疫藥理研究進展[J].中華中醫藥雜志(原中國醫藥學報),2016,31(11):4657-4660.

[11] 田留英.TDP神燈聯合穴位敷貼治療頸型頸椎病療效觀察[J].中國民族民間醫藥,2012,21(2):92-93.

[12] 劉琳,張仲源,張字雁.促進透皮吸收的中藥作用機理介紹[J]. 中國藥業,2010,19(20):78-79.

[13]石瑜,吳志明,廖映燁,等.《針灸甲乙經》配穴方法對后世的影響 [J].中國中醫藥現代遠程教育,2016,(14):43-45.

[14]畢海金,何煜宇.“腰背委中求”的機制研究概況[J].河北中醫,2013,35(4):615-617.