涉罪未成年人“三非”處遇公平問題實證考察

——以S直轄市的犯罪數據為基礎

●董 利/文

考察未成年人因罪錯而進入刑事訴訟渠道后是否得到平等待遇,便可以將抽象的人權保障具象化為群體意義上的權利公平問題,這對于法治推進意義才是擲地有聲的。為此本文以而S直轄市涉罪未成年人因戶籍差異原因在刑事訴訟中非犯罪化、非刑罰化、非監禁化等“三非”處遇所受到的處遇為例,旨證實一些問題,提出一些問題,為今后的未成年犯罪嫌疑人的人權保障提升提供反向啟示。

一、涉罪未成年人“三非”處遇界定

“處遇”來源于英文“treatment”,具有待遇、處置、處分、治療等含義,主要是針對人的人格、立場和狀態進行矯治。可見,“處遇”目的更多應為教育和矯正,而不是強調因果報應和制裁懲罰。因此,未成年人刑事處遇,即為了防止重新犯罪和教育、挽救涉罪未成年人,而采取的實體和程序上的所有刑事措施和司法保護措施的總和。未成年人是一個特殊的社會群體,由于心智不成熟,又由于身心發展均未定型,因此未成年人刑事司法對“行為人”的關注要超過對“行為”本身的關注,更加強調司法處遇的輕緩化、個性化和教育挽救的司法目的,在現實中可以提煉為“三非”處遇。

(一)三非之一:非犯罪化

所謂非犯罪化是指立法機關通過立法活動將一定的犯罪不再認定為犯罪的過程。在聯合國第七屆預防犯罪和罪犯待遇大會1985年正式通過的 《聯合國少年司法最低限度標準規則》(又稱《北京規則》),《北京規則》總則第5條規定了非犯罪化立法要求,要求根據本人的情況對少年犯作出反應,如少年犯的社會地位、家庭情況、罪行造成的危害或影響個人情況的其他因素等。我國《刑法》第13條為“非犯罪化”提供了充分的法律依據。

(二)三非之二:非刑罰化

在非刑罰化思想的影響下,人們致力于組織對監禁的替代方法。即排除刑罰的適用,改用非刑罰處理手段。這些替代刑罰的非刑罰處理手段通常被稱為保安處分,在未成年人刑事司法領域,它被進一步發展為保護處分。我國目前并無保護處分制度,但2012年修正的《刑事訴訟法》確立的未成年犯罪嫌疑人附條件不起訴制度的確立使得少年刑法“以教代罰”思想能夠得以切實的貫徹,代表我國在非刑罰化立法上已經取得了進展。

(三)三非之三:非監禁化

眾所周知,未成年人被羈押后容易受到“交叉感染”,正如《北京規則》第19條的解釋性說明所指出的:“進步的犯罪學主張采用非監禁辦法代替監禁待遇。”結合中國的法律,所謂非羈押化,即在審判前或者判決生效前對犯罪嫌疑人盡量不使用拘留、逮捕等羈押性措施。非監禁化,即在執行刑罰的過程中,通過弱化行刑機構的封閉性,拓展罪犯、行刑機關與社會的互動聯系。我國《刑事訴訟法》第269條規定,對未成年犯罪嫌疑人、被告人應當嚴格限制適用逮捕措施。我國《刑法》第72條規定對不滿18周歲的犯罪分子,應當宣告緩刑。上述法律規定為保護涉罪未成年人提供了基本性的立法保障。

二、涉罪未成年人“三非”處遇數據考察與結論

司法實踐中,相較于具有本地戶籍的外來未成年人,“戶籍二元化”是否帶來了“同齡不同罰”現象?筆者根據S市檢察機關未檢部門近年來的辦案數據進行分析,發現無論是強制措施的采取還是司法處理決定抑或刑罰的適用都存在以下不公平的狀況。

(一)“戶籍二元化”視角下非S籍未成年犯罪嫌疑人審前羈押率高

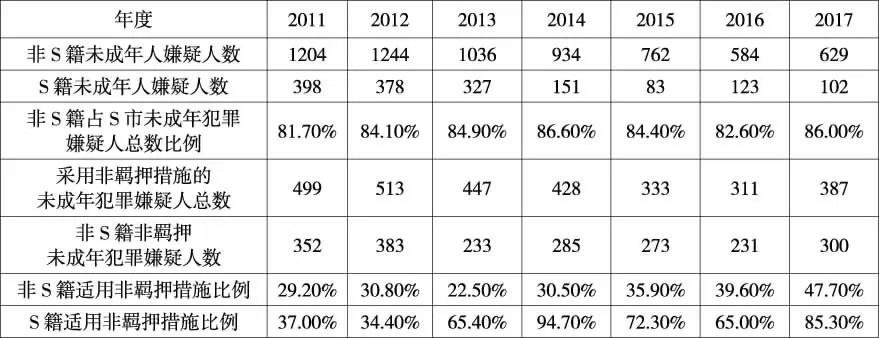

近三年來,非S籍未成年人犯罪已得到有效控制。具體數據列表如下:

?

圖表中可見,相對于S籍未成年犯罪嫌疑人適用非羈押措施而言,非S籍未成年犯罪嫌疑人適用非羈押措施比例仍然偏低。情況表明:非S籍未成年犯罪嫌疑人適用非羈押措施情況雖然有所改善,但是適用比例仍然偏低,審前羈押率居高不下。

(二)“戶籍二元化”視角下非S籍未成年犯罪嫌疑人附條件不起訴率低

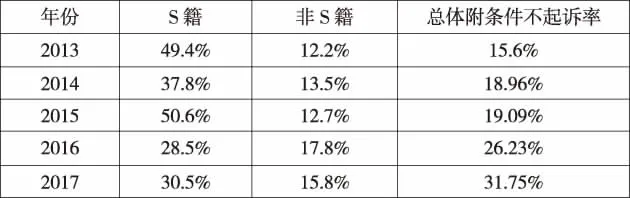

修改后的刑事訴訟法突破性地設置了附條件不起訴制度。對S檢察院適用附條件不起訴情況進行統計,具體數據列表如下:

?

數據表明非S籍未成年犯罪嫌疑人適用附條件不起訴情況相對S籍未成年犯罪嫌疑人適用比例明顯偏低。

(三)“戶籍二元化”視角下非S籍未成年被告人緩刑適用率低

從量刑數據統計來看,未成年被告人被判處拘役、有期徒刑及無期徒刑監禁刑的比重,2011年為67.3%,2012年為62.6%,2013年為63.8%,平均監禁刑適用率達到64.7%左右,這一數據與檢察機關的審前羈押率幾乎一致。可見審前羈押的適用直接決定著最終判決時是否使用監禁刑,二者存在正相關性。

如前所述,非S籍未成年被告人審前羈押率高于S籍未成年被告人,因此不可避免地導致非S籍罪犯適用緩刑的比例偏低。以S市F區為例,2015—2017年,提起公訴的非S籍未成年被告人為84人,適用緩刑比例為17.8%;提起公訴的S籍未成年被告人為4人,適用緩刑比例為50%。

上述情況表明,擴大適用緩刑的主要障礙在于非S籍未成年,而要減少對未成年人適用監禁刑,必須從降低審前羈押率做起。

三、涉罪未成年人“三非”處遇差異化的原因

本文研究中筆者著重從既有制度規定在落實層面的障礙分析非S籍人員處于差別化的原因。

(一)法律與個案結合的現實差異導致三非處遇差異

我國《刑法》中的緩刑的適用條件、最高檢《人民檢察院辦理未成年人刑事案件的規定》第19條規定,對未成年犯罪嫌疑人,應當或者可以不批準逮捕。但在具體適用中犯罪嫌疑人因“戶籍二元化”存在著顯著適用差異。首先,悔罪態度好和社會危險性小及無再犯風險是同等需要具備的條件,然而非S籍未成年人經濟條件相對較差,犯罪所得基本用于揮霍或生活,很難退贓退賠從而獲得被害人諒解;其次,不逮捕所要求具備的有效監護同樣是緩刑適用時作為對所居住社區沒有重大不良影響的必要條件,這恰恰是非S籍未成年人極度缺乏的。多數涉罪的非S籍未成年人在犯罪地無固定住所、經濟來源和監護條件,羈押措施當然成為首要考慮的強制措施。

(二)羈押替代措施執法成本過高導致了三非處遇差異

我國《刑事訴訟法》規定的羈押替代措施,即非羈押措施包括取保候審和監視居住。這兩種方式對外來未成年人適用都存在現實困難。首先,多數非S籍未成年人沒有固定住處和社會關系,其與監護人并不在同地共同生活,監護人本身流動性也較大,因此無法提出傳統意義上的保證人。其次,非S籍的涉罪未成年人通常沒有穩定的經濟收入,沒有能力自行交納保證金,如果由其監護人或者親友代為交納,又難以在心理和行為上對其形成真正的約束,甚至相當數量的涉罪未成年人的監護人表示沒有能力交納保證金。

目前,我國尚無配套的指定居所制度和資源,對于大量沒有固定住處的非S籍未成年人來說,并沒有可供使用的指定居所。同時,公安機關作為監視居住的執行主體需要派員對被監視居住對象進行監視和管理,讓本就捉襟見肘的警力更加不足。因此,監視居住缺乏充分的監管條件、監管力量和有效的監管措施,因而在司法實踐中應用極少。

(三)執法之外配套支持保障匱乏致使三非處遇差異

修改后的刑事訴訟法將被附條件不起訴的未成年犯罪嫌疑人進行監督考察的職責賦予了人民檢察院,并對未成年犯罪嫌疑人的監護人、所在學校、單位等的配合義務作了規定,規定人民檢察院可以會同未成年犯罪嫌疑人的監護人、所在學校、單位、居住地的村民委員會、居民委員會、未成年人保護組織等的有關人員,定期對未成年犯罪嫌疑人考察、教育,實施跟蹤幫教。由此可見,雖然許多司法決定權在公安以及檢察、審判等司法機關,但具體執行卻需要依靠政府部門與社會組織來完成。社會管理性工作,主要是應當由政府和社會組織承擔的對未成年人這一特殊群體實行特殊教育管理的職責任務,目前,與未成年人刑事司法相配套的專業社會服務和社會資源的匱乏同樣是外來流動未成年人平等適用“三非”處遇的主要障礙。

(四)跨地域協作機制匱乏致使三非處遇差異

非S籍的涉罪未成年人的原戶籍所在地覆蓋了幾乎全國各個省(自治區、直轄市)份,而且流動性大,有的是隨同務工的父母流入S,有的是獨自從原籍來S務工,有的甚至是短期多地流動。因此,即便是現有的法律賦予未成年人的合法訴訟權益如法定代理人到場、開展社會調查、進行附條件不起訴的監督考察等等的落實都成為司法實踐中的難題。司法實踐中,雖然全國各地自下而上地在進行一些探索和試點,但是東西部地區、沿海和內地、經濟發達地區和欠發達地區,無論是在司法專業化方面還是在社會支持服務方面發展都很不平衡,異地開展社會調查、異地進行考察幫教、異地接納社區矯正等等一些從根本上解決涉罪未成年人平等保護的司法處遇措施適用的跨地域協作機制尚未有效建立。

四、結論與啟示

限于篇幅度,本文經過實證數據分析,揭示或證實了“戶籍二元化”視角下未成年犯罪嫌疑人在非犯罪化、非刑罰化、非監禁化等“三非”處遇不公平問題。在原因分析中,認識到“三非”處遇不公平是并不是刑事法律的問題,而是一個體系配套的問題。“三非”處遇不公平的解決不僅是刑事法律就能夠解決的。法律平等不能代表法律適用對象的天然不平等。在有限的資源面前,執法者只能在法律的適用標準上做到統一,而不能在具體的結果上做得到統一。要破解“戶籍二元化”處遇公平問題,必須全方位的根據上述原因一一對應的建立相應的制度,補足或者促使非S籍人員在法律適用標準上要達到同等條件。抽象的談論訴訟權利平等或處遇公平,只會對法律適用產生落空心理。對于未成年人的處遇公平問題,客觀的態度應當回到法律適用層面,等待形式標準滿足了之后才能夠談到實質公平。