西漢身份等級制度與劉賀身份認同困境

身份認同是個體對自我身份的確認和對所歸屬群體的認知,以及對伴隨其中的情感體驗及行為模式進行整合的心理歷程。它回答兩個問題:我是誰,我歸屬于哪個階層。[1]局限于材料,身份認同研究往往立足當今社會,極少考察歷史時期個體情況。2015年底以來,南昌海昏侯劉賀墓出土資料漸次公布,有關劉賀身份的新材料甚為豐富,引起廣泛關注。相關討論主要圍繞劉賀身份的外在審視而展開,包括劉賀繼體即位的合法性、劉賀墓葬制、財富與“大劉記印”所示身份問題等。①值得指出的是王剛考論“大劉記印”,涉及探討劉賀自我身份認同方面,認為“大劉”體現劉賀自任為正統傳人的內在意向。[2]不過限于間接資料,劉賀自我認同身份為正統傳人的意見尚屬推論。近來海昏侯墓出土奏牘(劉賀上奏皇帝、皇太后的奏章副本)內容與金餅題記文字公布,關于劉賀身份認同問題可更直接地進行解讀。

劉賀由昌邑王身份繼體即位二十七日,被大臣上奏皇太后廢黜,以詔歸昌邑,貶為庶人,后宣帝詔封海昏侯。劉賀一生歷經王、天子、庶人、侯四種身份,身份落差巨大。不同等級的身份在劉賀身上可否達到平衡?劉賀自我身份認同困境的實質為何?本文以此問題為導向,主要依托新出奏牘及相關墓葬器物,結合傳世文獻記載,嘗試解讀“南藩海昏侯”自稱下劉賀自我身份認同危機,身為“廢放之人”所導致身份歸屬感的喪失,以及引發的總體身份認同困境,思考古代以身份等級制度為中心的政治秩序下,歷史個體身份認同困境與外在身份等級制度的關系問題。

一、“南藩海昏侯”與劉賀自我身份認同危機

“南藩”稱謂同見于海昏侯墓出土金餅和奏牘之上,金餅墨書題記顯示“南藩海昏侯臣賀”字樣,奏牘書寫“南藩海昏侯臣賀昧死再拜皇帝陛下”等字跡。金餅墨書與奏牘文字剛公布時,“南藩”曾誤釋為“南海”。[3](P122,P192)王仁湘說:“奏牘上的文字釋讀為‘南藩海昏侯’比‘南海海昏侯’更有說服力。”②現在“南海”應釋讀為“南藩”已得到更多認同。③

“南藩”為劉賀自稱,所指何種身份?從傳世文獻記載西漢同類用語“南藩、東藩、北藩”來看,獲此稱號者有諸侯王、南粵王、匈奴呼韓邪單于等,無一例是列侯身份,如表1所示:

表1 傳世文獻記載西漢“東、北、南藩”所指身份表

《說文》曰:“藩,屏也。”西漢景帝時期晁錯說:“諸侯藩輔,臣子一例,古今之制也。”[4](卷二三《禮書》,P1160)晁錯所言“諸侯”指“諸侯王”。“諸侯王”稱“藩”表達輔衛漢朝的意思。西漢諸侯王有同姓、異姓之分,已是共識。此外還有學者提出內、外諸侯之別。[5]表1所見齊王、中山王、燕王、代王是同姓諸侯王;匈奴呼韓邪單于、南粵王則屬于外諸侯。

不僅如此,傳世文獻記載西漢稱“藩”類用語所指身份同樣屬于各種諸侯王,而非列侯,如表2,表中所見稱“藩”類用語有:守藩、藩臣、藩國、藩輔、宗藩、藩王等,所指身份有同姓、異姓諸侯王及外諸侯。

綜上說明,劉賀上奏皇帝的木牘奏章首稱“南藩”,既有表達輔衛漢朝的忠心,更深層次體現出劉賀自我強調“王”的身份。也就是說,劉賀自我身份認同突出“王”的身份,但“南藩”之下“海昏侯”才是當下劉賀的真實身份,由此造成劉賀自我身份認同危機。具體而言,劉賀自我身份認同危機主要表現為以下三點。

其一,“南藩海昏侯”是一種矛盾性的混同自稱。“南藩”指代諸侯王的身份,“海昏侯”是一種列侯身份,兩者非屬同一等級。同為列侯上書,自稱均是“X侯臣X”的用語,如《漢書》卷四九《晁錯傳》:“平陽侯臣窋、汝陰侯臣灶、潁陰侯臣何……昧死再拜言”[6](P2291-2292);《漢書》卷六八《霍光傳》:“宜春侯臣譚、當涂侯臣圣、隨桃侯臣昌樂、杜侯臣屠耆堂……昧死言皇太后陛下”[6](P2939-2940),諸列侯上書自稱“X侯臣X”,自我身份認同確切。近來連云港海州西漢墓出土一份列侯名謁,曰“孤子西平侯永頓首頓首”[7],“孤子”乃年少喪父者,與“西平侯”稱號不相矛盾。西平侯于永自稱“孤子西平侯”,自我身份認同具有一致性。但是劉賀自稱“南藩海昏侯”,“南藩”與“海昏侯”稱號指代不同身份,存在矛盾。劉賀如此自稱體現自我身份認識的矛盾與混同。

表2 傳世文獻記載西漢稱“藩”類用語所指身份表

其二,劉賀的精神發生問題,“清狂不惠”[6](卷六三《武五子傳》,P2768)猶如白癡。已有研究指出,劉賀被廢之前是一個健康的正常人,廢黜后精神出現“清狂不惠”之疾,是生理疾病所引起,加之劉賀自我保護而有意為之。[8]我們認為與此相反,并非生理疾病致使精神問題,而是精神之疾才是生理病根。張敞奏報劉賀身體“疾痿”時,劉賀才30歲左右,正值而立之年,生命力旺盛,若非精神問題影響,不太可能如此青年“疾痿”。再從劉賀后遭“削戶三千”之事看,劉賀竟然與故太守卒史孫萬世交通而被輕易發現[6](卷六三《武五子傳》,P2769-2770),足見劉賀本人不具有借“佯狂”而自我保護的智慧。值得強調的是,劉賀精神發生問題更主要的原因應是自我身份變化的巨大落差,精神遭受巨大打擊,自我身份認同出現危機而造成的結果。劉賀原本是一個耽于游樂,從未覬覦皇位的昌邑王。昭帝早崩,只因一郎上書言“雖廢長立少可也”[6](卷六八《霍光傳》,P2937),甚合霍光意,劉賀意外獲得被征為嗣的幸運。即位后,劉賀從未想到有被廢黜的一天,二十七日后突遭廢黜,已是嚴重的精神打擊。不過,被廢后劉賀仍以“故昌邑王”身份固守著一分“王”的身份意識與精神依托。但是宣帝即位不久,“其封故昌邑王賀為海昏侯”[6](卷六三《武五子傳》,P2769),再次身份變更產生巨大落差。劉賀難以接受自己是列侯身份的事實,私刻“大劉記印”指向自己大宗、正統的身份[2],又在侯國修筑“昌邑城”自我強調“昌邑王”身份。[9](P922)劉賀本人還與孫萬世交通:“萬世又以賀且王豫章,不久為列侯。賀曰:‘且然,非所宜言。’”[6](卷六三《武五子傳》,P2769-2770)對話亦所示,劉賀心底里認同“王”的身份。但是劉賀一直受到真實的列侯身份困擾,自我身份認同出現危機。

其三,劉賀墓呈現雙重性格,體現劉賀自我身份認同的分裂。個體自我身份認同是認同主體與客體之間不斷互動的過程,這種過程出現斷裂,身份認同危機就會發生。[10]劉賀自元平元年(前74)被廢,元康三年(前63)更封海昏侯。其間十一年,劉賀繼續居住在昌邑王故宮,王府規制依舊,劉賀以“故昌邑王”身份過著形同諸侯王的生活。劉賀日常起居生活中與身邊昌邑王故宮官吏、器物、建筑等不斷互動,進一步加強劉賀自我的“王”的身份意識。但是宣帝詔封劉賀海昏侯,劉賀脫離已生活近30年的故土昌邑王國,南下至海昏侯國。離開熟悉的故王宮、故王府吏等,唯有“故王家財物”還歸劉賀所有。已有學者指出,劉賀墓從主體看屬于列侯墓,但隨葬財富張揚“王”氣。[11]這些彰顯“王”氣的財富即“故王家財物”,是劉賀留下的最后自我認同為“王”的身份象征。但是之后嚴密監視下的列侯生活,使劉賀(主體)與侯國環境以及“王”的財富(客體)之間的互動出現裂痕,“視死如生”的劉賀墓所見雙重性格可作為這種裂痕的最好詮釋。劉賀自我身份認同由此分裂,呈現危機。

二、“廢放之人”與劉賀的身份歸屬感喪失

微觀層面,身份認同主要回答“我是誰”的問題,宏觀層面,身份認同還要回答“社會歸屬”問題,體現的是個體與社會秩序之間的互動。社會秩序是身份認同的宏觀框架,包括社會制度、社會分類與文化決定的角色規范、行為準則和形象要求。不過,中國古代社會秩序是以身份等級制度為導向,身份等級制度集中體現為爵位等級制度。關于西漢爵位等級制度問題,學界討論較多,尚未達成共識,主要有三種觀點:其一,總體探討二十等爵,將二十等爵等級劃分為官爵、民爵兩大系統,公士至公乘八級爵位屬于民爵,五大夫至列侯十二級爵位為官爵;不過對于官爵、民爵形成的時間存有不同意見。④其二,分析西漢初期二十等爵,指出二十等爵存在侯、卿、大夫、士四個大的檔次。[12]其三,把諸侯王計算在內,爵位等級可以劃分為貴族爵、官爵與民爵三大類型。⑤

三種觀點均局限于二十等爵制,雖有擴大包括諸侯王在內,但還未從整個社會秩序的角度進行審視,忽視皇帝在爵位等級秩序中的位置。皇帝又稱天子,《白虎通》卷一《爵》曰:“天子者,爵稱也。爵所以稱天子者何?王者父天母地,為天之子也。”[13](P1)西漢天子也是一種爵位,列于爵位等級秩序之中,如《漢書》卷九二《游俠列傳》曰:“古者天子建國,諸侯立家,自卿大夫以至于庶人各有等差,是以民服事其上,而下無覬覦。”[6](P3697)《漢書》卷九一《貨殖列傳》載:“昔先王之制,自天子公侯卿大夫士至于皂隸抱關擊者,其爵祿奉養宮室車服棺槨祭祀死生之制各有差品,小不得僭大,賤不得逾貴。”[6](P3679)

劉賀被廢后,“廢放之人”冠于其身[6](卷六八《霍光傳》,P2946),被棄于身份等級秩序之外,致使劉賀的身份歸屬感喪失,造成劉賀自我身份焦慮與認同困境。具言之反映在以下兩方面。

其一,“廢”的身份體現政治放逐,導致劉賀的身份歸屬感缺失。群臣與皇太后廢黜劉賀,“太后詔歸賀昌邑,賜湯沐邑二千戶”[6](卷六八《霍光傳》,P2946)。自此,劉賀的身份處于尷尬境地,雖歸故昌邑王國,但非昌邑王,而是以“廢王、廢賀、廢昌邑王”等“廢”的身份見聞于世(如表3所示)。

需要指出的是,劉賀被廢,是為庶人,《漢書》卷二七《五行志》直言“大臣白皇太后,廢賀為庶人”[6](P1367)。關于“庶人”的性質,主要有三種意見:一,認為庶人位于士伍之下,是一種司寇等身份再變為士伍之前的附加身份,可從國家收到田宅,也是國家征收徭役、算賦的對象。⑥二,認為庶人是一種專稱。日本椎名一雄指出“庶人”與一般民眾不同,是對獲得解放的奴隸或因犯罪而失去爵位者的一種稱呼。⑦曹旅寧認為庶人介于奴隸與自由小農之間,在政治、法律地位及經濟權益上與平民存在差異,帶有明顯的人身依附色彩。[14]韓國林炳德強調庶人是一個獨立身份,作為私屬、女子同樣屬于徭役、算賦的免除對象,與庶子相似,從事特殊徭役,或是與一般民相區別。[15]韓國樸健柱考證庶人的來源為庶子,作為比公卒和士伍更低級的身份,成為免除賦稅、徭役的對象。[16]曹驥通過與公卒、士伍對比,得出庶人應屬于秦漢時期編戶齊民的最末端。[17]三,反對專稱說,指出庶人是一個泛稱,可照舊翻譯為“百姓”“平民”等。隨著語境變化,其所表示的具體身份會不同,既可指沒有以“公卒”“士伍”等特定身份“傅籍”者,如“妻”“子”“免妾”等依附他人戶籍者,又可包括“工”“樂人”等特殊身份者,等等。[18]總言之,劉賀被廢為“庶人”,遭受政治放逐。如《漢書》卷六八《霍光傳》記群臣奏言:“古者廢放之人屏于遠方,不及以政。請徙王賀漢中房陵縣。”[6](P2946)最后劉賀雖未徙漢中房陵縣,卻此后“不及以政”。如《漢書》卷六三《武五子傳》載山陽太守張敞條奏賀居處,著其廢亡之效,曰:“臣敞地節三年五月視事,故昌邑王居故宮,奴婢在中者百八十三人,閉大門,開小門,廉吏一人為領錢物市買,朝內食物,它不得出入。”[6](P2767)劉賀作為“廢放之人”,“廢亡之效”明顯,仍居故宮,卻常閉大門,以示隔絕,更遑論對應的身份政治活動。

表3 歷史敘述廢黜劉賀所用“廢某”之語表

這種隔絕的廢亡生活,身在故王宮卻未有“王”的身份,使劉賀的身份歸屬感缺失。強烈的缺失體驗使劉賀特別強調身邊的一些政治象征:如張敞看到其子女持轡,劉賀跪曰:“持轡母,嚴長孫女也。”嚴長孫即執金吾嚴延年,有女羅虜,前為賀妻。劉賀提出執金吾嚴延年,暗示以前的政治身份。又如張敞以前請罷“昌邑哀王歌舞者張修等十人”,劉賀聞之曰:“中人守園,疾者當勿治,相殺傷者當勿法,欲令亟死,太守奈何而欲罷之?”“王薨當罷歸”之人,劉賀卻強留,反應甚為反常,張敞描述:“其(劉賀)天資喜由亂亡,終不見仁義如此。”[6](卷六三《武五子傳》,P2768)劉賀保留中人守園,實質是強調其父昌邑哀王的身后地位,作為自己的政治象征。再者海昏侯墓出土“大劉記印”,劉賀特制此印以隱約表達自己的政治身份。[2]這些均反映劉賀身份歸屬感缺失的嚴重性,自元平元年到元康二年長達十年時間,以至精神“清狂不惠”,身體“疾痿,行步不便”。

其二,作為“廢放之人”,劉賀所在列侯群體成員所具資格的剝奪,使其加深身份歸屬感喪失的認識。元康三年,宣帝下詔“封故昌邑王賀為海昏侯”,侍中衛尉金安上上書言:“賀嚚頑放廢之人,不宜得奉宗廟朝聘之禮。”[6](卷六三《武五子傳》,P2769)獲得同意。奉宗廟朝聘之禮是列侯的政治權利與義務,劉賀身為列侯之一,卻被剝奪奉宗廟朝聘之禮的資格,失去該有的政治權利與義務,宣帝此舉實質上是一種明封暗貶的政治策略。[19]此舉使劉賀認識到自己被驅逐于列侯行列之外。尤其劉賀為宗室成員,卻不得奉宗廟,祭祀先祖,宗室成員資格被剝奪,又進一步被放逐于宗室行列之外。

海昏侯墓隨葬大量黃金。《史記》卷三○《平準書》注引如淳曰:“《漢儀注》王子為侯,侯歲以戶口酎黃金于漢廟,皇帝臨受獻金以助祭,大祀日飲酎,飲酎受金。金少不如斤兩,色惡,王削縣,侯免國。”[5](P1440)侯國歲以戶口酎黃金,如何計算斤兩,《續漢書·禮儀志》注引《漢律·金布令》曰:“皇帝齋宿,親帥群臣承祠宗廟,群臣宜分奉請。諸侯、列侯各以民口數,率千口奉金四兩,奇不滿千口至五百口亦四兩,皆會酎,少府受。”[20](P3104)蓋每千戶口奉黃金四兩,劉賀封為海昏侯,“食邑四千戶”,奉金十六兩,漢制一斤。海昏侯墓出土金餅題記“南藩海昏侯臣賀元康三年酎金一斤”,元康三年是劉賀被封海昏侯的第一年,劉賀奉酎金一斤以助祭宗廟,符合規定數額。但是劉賀所奉酎金并未被接受,正反映劉賀不得向宗廟獻酎金,黃金因而遺留下來[21],實證劉賀被剝奪“奉宗廟”之禮。

兩重政治身份被剝奪,更使劉賀自我身份歸屬感徹底喪失。劉賀上奏宣帝,留下今天墓中出土的奏牘,自稱“南藩海昏侯”,“南藩”稱號與東藩、西藩、北藩等并肩而立,彰顯自己為屏衛漢朝的成員之一,試圖重新獲得政治身份歸屬感的認知。不過,奏牘能否上達天聽尚未可知,確知的是奏牘隨之埋葬,最后一點欲得政治身份歸屬感的企望也堙藏塵封。

三、身份等級制度的局限與劉賀身份認同困境

身份認同必然建立在一定的社會秩序之中。西漢社會秩序是以身份等級制度作為核心框架,身份等級制度是劉賀自我身份認同主要參照的社會框架。外在身份等級制度剛性嚴格規范個體身份,個體被迫進行自我身份確認,認知我是誰,我歸屬哪個階層。

不過,個體建立在外在身份等級制度之下的身份認同并非自覺通過主客之間的不斷良性互動而漸次建構完成,而是主體與剛性身份等級制度規范不斷產生沖突與矛盾,最后主體服從于外在剛性身份等級制度權力,形成暫時性的虛擬的矛盾性身份認同平衡。這是一種畸形的自我身份認同,揭示了身份等級制度的剛性局限。尤其是處于高爵位的身份等級階層,個體自我身份認同的畸形狀態更為突出。實質而言,西漢身份等級制度的剛性局限正是造成劉賀身份認同困境的根本原因。

劉賀是第一任昌邑王劉髆之子,劉髆薨于后元二年(前87)[22],劉賀嗣位,是年6歲[23],自幼繼體為昌邑王,畸形的自我身份認同不斷在外在身份等級制度的強制規范與認同主體的矛盾性互動下形成。如劉賀在昌邑王國時,郎中令龔遂勸諫劉賀說:“大王誦《詩》三百五篇,人事浹,王道備,王之所行中《詩》一篇何等也?大王位為諸侯王,行污于庶人,以存難,以亡易,宜深察之。”[6](卷六三《武五子傳》,P2766)龔遂指出,劉賀身為諸侯王,卻“行污于庶人”,體現外在“王”的身份制度規范與劉賀自我身份的沖突。不過,受控于身份等級制度權力,劉賀被迫服從制度規范,進行身份認同,具體表現為:一,劉賀動作多不正,嘗久與騶奴宰人游戲飲食,賞賜亡度。龔遂以膠西王無道而亡勸說劉賀與通經術有行義者起居,“坐則誦《詩》《書》,立則習禮容”,劉賀許之。[6](卷八九《循吏列傳·龔遂》,P3637-3638)二,劉賀好游獵,驅馳國中,動作亡節,昌邑中尉王吉以《詩》勸說其棄逸游,好書術。劉賀乃下令曰:“寡人造行不能無惰,中尉甚忠,數輔吾過。使謁者千秋賜中尉牛肉五百斤,酒五石,脯五束。 ”[6](卷七二《王吉傳》,P3061)可以看出,劉賀的自我身份認同在不斷地服從剛性的身份等級制度權力下暫時確立。

從自我身份認同的過程分析,劉賀身為“昌邑王”,并未真心認可和接受諸侯王的身份制度而建構自我身份規范。因此,劉賀的這種強制性服從身份等級制度權力的身份認同是畸形而脆弱的。一旦遭受大的身份變化所帶來的干預,劉賀的身份認同則將出現危機,并且劉賀在短時間內連續遭受兩次大的身份變化,其身份認同危機更為嚴重。

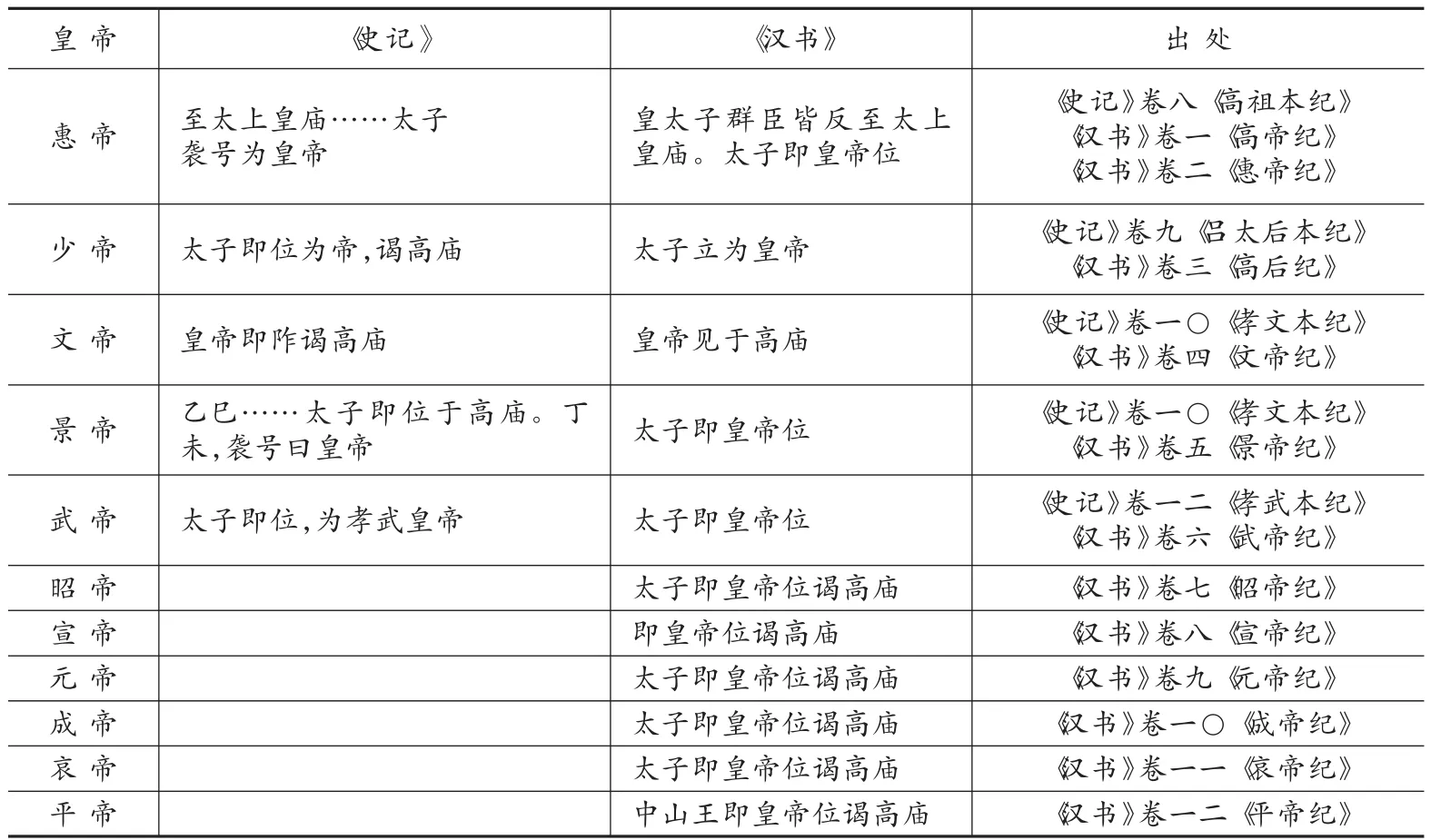

首先,劉賀繼體即位,自我認同的身份由原來的“昌邑王”一躍而為皇帝,如群臣奏廢劉賀兩次強調其自稱“皇帝”:劉賀為書曰“皇帝問侍中君卿”;劉賀以三太牢祠昌邑哀王園廟,稱嗣子皇帝。[6](卷六八《霍光傳》,P2940-2944)但是據漢制度,劉賀并未即皇帝位。漢朝身份等級制度規定,完成“即皇帝位謁高廟”儀式,皇帝身份終可確立。這從西漢諸帝即位情況可茲證明,見表4:

表4 西漢諸帝即位情況表

表4中少帝、文帝、景帝、昭帝、宣帝、元帝、成帝、哀帝、平帝均履行“即皇帝位謁高廟”儀式,惠帝之時高廟尚未建成,即在太上皇廟即皇帝位,武帝“謁高廟”缺載。劉賀“未見命高廟”,并未完整履行即皇帝位的規定,不具有皇帝身份,因而這也成為劉賀被廢的核心理由。從劉賀被征的過程看,劉賀即位應是即天子位。漢代“皇帝”和“天子”以嚴密的形式存在著區別,具而體現為皇帝系統璽和天子系統璽的區分、祭祀祝文開頭自稱的分別以及即位的區別,等等。[24]以繼體即位為例,漢代存在先后兩個階段的即位儀式:即天子位——即皇帝位。⑧學界對此觀點雖有異議,但一致認可西漢文帝即位確是以天子即位——皇帝即位的順序進行。[25][26]昌邑王劉賀與文帝同是宗藩征入即位,應參照文帝故事,先即天子位,后“即皇帝位謁高廟”(詳見表5)。只不過后一步劉賀尚未完成就遭廢黜。

不論即位性質,劉賀實際自居皇帝身份進行自我身份的認同。不過,在征召劉賀即位途中,由于舊身份已變,新的皇帝身份并未確立,由此形成一個空檔,劉賀擺脫了原來“昌邑王”身份制度規范,但又未嚴格受到皇帝身份制度規范的強制,導致劉賀過去服從身份制度權力的自我身份認同模式出現危機,從而作出諸多不合身份的行為。據群臣奏言,這些行為總計“一千一百二十七事”,被斥之為“悖亂”“淫亂”“暴亂”等。總之為“亂”,是相對秩序而言,這種秩序就是身份等級秩序。即劉賀所作所為不符合所處身份等級應有的制度規定。《漢書》卷七六《張敞傳》載:

表5 西漢文帝即位順序表

會昌邑王征即位,動作不由法度,敞上書諫曰:“孝昭皇帝蚤崩無嗣,大臣憂懼,選賢圣承宗廟,東迎之日,唯恐屬車之行遲。今天子以盛年初即位,天下莫不拭目傾耳,觀化聽風。國輔大臣未褒,而昌邑小輦先遷,此過之大者也。”[6](P3216)

引文首先說明劉賀“動作不由法度”,張敞具體強調一事:“國輔大臣未褒,而昌邑小輦先遷”,即未褒賞國輔大臣,卻先封遷原昌邑群臣,不合制度。漢朝天子(皇帝)初即位,尤其是宗藩入繼大位,一般均應按制度先封賞國輔大臣,后顧私親。如漢文帝元年十月(此時以十月為歲首),詔封大臣周勃、陳平等,六月乃修代來功,詔賞故代國中尉宋昌等[6](卷四《文帝紀》,P110-114);漢宣帝即位第一年——本始元年春正月即“論定策功”,益封大將軍霍光等[6](卷八《宣帝紀》,P239)。

其次,劉賀被“廢”,身份又一次遭受重大變化,進一步加重自我身份認同危機。在皇帝身份的自我認同過程中,劉賀是未嚴格服從身份等級制度權力,引發自我身份認同危機。被“廢”之后,劉賀作為“廢放之人”,遭到政治放逐,是徹底失去了過去服從身份等級制度權力進而自我身份認同的心理模式,喪失身份歸屬感,引發自我身份認同危機的進一步加深。之后,劉賀雖封為“海昏侯”,實則還是視為“廢放之人”,政治身份被剝奪,并不具備列侯應有資格,更惡性刺激其身份歸屬感的喪失意識。從劉賀生前保留“昌邑哀王歌舞者”、強調妻子身份、刻“大劉記印”、修“昌邑城”、與故太守卒史孫萬世交談“王豫章”、上奏稱“南藩海昏侯”等,以及死后隨葬“故王家財物”,張揚“王”氣,均可見出劉賀欲重新獲得諸侯王身份歸屬感的強烈企望,以及想進入身份等級制度權力規范的迫切愿望。這些反而揭示劉賀自我身份認同的困境及其根本原因——身份等級制度的剛性局限。

四、結 語

劉賀自我身份認同是在不斷與身份等級制度權力控制的沖突與矛盾互動之中形成,自我身份認同服從于外在身份等級制度權力強制之下。此畸形自我身份認同狀態在劉賀的政治身份穩定維持的情況下,尚能獲得暫時性身份認同平衡。一旦劉賀的政治身份變化,尤其是遭到廢黜或剝奪,自我身份被驅逐于身份等級秩序之外,外在的身份等級制度權力消失,劉賀身份認同失去其權力依托,權力控制之下的自我身份認同迷失,就會造成“我是誰”認知混亂。奏牘自稱“南藩海昏侯”即是這種自我身份認同危機的突出表現。作為“廢放之人”,劉賀放逐于身份等級制度權力之外,同樣無法如過去一樣受到身份等級制度規范,猶如斷線風箏,喪失身份歸屬感。這種身份等級制度的剛性局限既是劉賀建立畸形身份認同的依托,但隨之被廢,也是造成劉賀身份認同困境的根本原因。劉賀悲慘的命運表面上為外在政治環境所影響,實質上是內在的自我身份認同困境所造成,自我身份認同心結才是劉賀命運走向的決定因素。

注釋:

①相關研究成果有韓國河:《侯制與“王氣”——論南昌西漢海昏侯墓葬的特征》(《光明日報》2016年2月3日第14版),白云翔:《西漢王侯陵墓考古視野下海昏侯劉賀墓的觀察》(《南方文物》2016年第3期),劉瑞:《海昏侯劉賀墓墓園制度初探》(《南方文物》2016年第3期),信立祥:《西漢廢帝、海昏侯劉賀墓考古發掘的價值及意義略論》(《南方文物》2016年第3期),張仲立、劉慧中:《海昏侯劉賀墓逾制幾論》(《南方文物》2016年第3期),周洪:《有關海昏侯墓葬文物禮制的三個問題》(《南昌師范學院學報》社會科學版,2016年第2期),熊長云:《海昏侯墓“大劉記印”小考》(《中國文物報》2015年12月18日第6版),王剛:《海昏侯墓“大劉記印”研究二題》(《江西師范大學學報》哲學社會科學版,2016年第2期),孫筱:《從“為人后者為之子”談漢廢帝劉賀的立與廢》(《史學月刊》2016年第9期),呂宗力:《西漢繼體之君正當性論證雜議——以霍光廢劉賀為例》(《史學集刊》2017年第1期),王意樂、徐長青:《海昏侯劉賀墓出土的奏牘》(《南方文物》2017年第1期)。

②參見《中國社科院考古所研究員:奏牘文字“南海海昏侯”應為“南藩海昏侯”》,新華網http://www.jx.xinhuanet.com/news/fmbd/2016-03/24/c_1118431853.htm,2016年3月24日。

③參見王子今《“海昏”名義續考》(《南都學壇》2016年第4期),信立祥《西漢廢帝、海昏侯劉賀墓考古發掘的價值及意義略論》(《南方文物》2016年第3期),向彬《海昏侯墓書跡綜說》(《中國美術》2016年第4期),蔣金金《海昏侯墓發掘:考古新發現的學術價值》(《重慶交通大學學報》社會科學版,2017年第2期),王意樂、徐長青《海昏侯劉賀墓出土的奏牘》(《南方文物》2017年第1期)。

④參見(日)西定生《中國古代帝國的形成與結構——二十等爵制研究》(中華書局2004年版),朱紹侯《西漢初年軍功爵制的等級劃分——〈二年律令〉與軍功爵制研究之一》(《河南大學學報》社會科學版,2002年第5期),凌文超《漢初爵制結構的演變與官、民爵的形成》(《中國史研究》2012年第1期)。

⑤參見朱紹侯《簡論關內侯在漢代爵制中的地位》(《史學月刊》1987年第1期),劉敏《承襲與變異:秦漢封爵的原則和作用》(《南開學報》哲學社會科學版,2002年第3期)。

⑥參見(韓)任仲爀《秦漢律的耐刑——以回歸向士伍身份的路線系統為中心》(《中國古中世史研究》19,2008年),呂利《“庶人”考論》(《社會科學家》2010年第10期)。

⑦參見(日)椎名一雄《張家山漢簡二年律令にみえる爵制》(《鴨臺史學》6,2006年),《“庶人”の語義と漢代の身份秩序》(《大正大學東洋史研究》1,2008年)。

⑧參見(日)西定生《關于漢代的即位儀禮》(見《中國古代國家與東亞世界》,東京大學出版會,1983年版),(日)尾形勇《中國的即位儀禮》(東亞世界中的日本古代史講座第九卷《關天東亞的儀禮與國家》,學生社,1982年版),李俊方《兩漢皇帝即位禮儀研究》(《史學月刊》2005年第2期)。

[1]張淑華,李海瑩,劉芳.身份認同研究綜述[J].心理研究,2012,(1).

[2]王剛.海昏侯墓“大劉記印”研究二題[J].江西師范大學學報(哲學社會科學版),2016,(2).

[3]江西省文物考古研究所,首都博物館.五色炫曜——南昌漢代海昏侯國考古成果[M].南昌:江西人民出版社,2016.

[4](漢)司馬遷.史記[M].北京:中華書局,1959.

[5]吳世明,王勇.論西漢初年的外諸侯[J].求索,2007,(8).

[6](漢)班固.漢書[M].北京:中華書局,1962.

[7]凡國棟.釋連云港海州西漢墓名謁中的“西平侯”[J].中國國家博物館館刊,2015,(9).

[8]王剛.身體與政治:南昌海昏侯墓器物所見劉賀廢立及命運問題蠡測[J].史林,2016,(4).

[9](北魏)酈道元.水經注校訂[M].北京:中華書局,2007.

[10]蔡斌,郭靜.論《恐怖分子》中的身份認同危機產生機制、癥狀和應對策略[J].外語研究,2014,(6).

[11]韓國河.侯制與“王氣”——論南昌西漢海昏侯墓葬的特征[N].光明日報,2016-02-03(14).

[12]李均明.張家山漢簡所反映的二十等爵制[J].中國史研究,2002,(2).

[13](漢)班固.白虎通[M].北京:中華書局,1985.

[14]曹旅寧.秦漢法律簡牘中的“庶人”身份及法律地位問題[J].咸陽師范學院學報,2007,(3).

[15](韓)林炳德.秦漢時期的士伍與庶人[J].中國古中世史研究,2008,(20).

[16](韓)樸健柱.秦漢法制上“刑盡者”、免隸臣妾公卒、士伍、庶人[J].中國學報,2009,(58).

[17]曹驥.秦漢簡中的“公卒”和“庶人”[J].唐都學刊,2013,(4).

[18](德)陶安.秦漢律“庶人”概念辯正[A].簡帛(第七輯)[C].上海:上海古籍出版社,2012.

[19]黃今言,溫樂平.劉賀廢貶的歷史考察[J].江西師范大學學報(哲學社會科學版),2016,(2).

[20](南朝宋)范曄,(晉)司馬彪.后漢書[M].北京:中華書局,1965.

[21]劉瑞.海昏侯劉賀墓中多黃金的原因探析[J].唐都學刊,2016,(3).

[22]恩子健.西漢海昏侯劉賀墓“瑟禁”歷日年代考[N].中國文物報,2017-02-24(6).

[23]徐衛民.漢廢帝劉賀新論[J].史學月刊,2016,(9).

[24](日)金子修一.日本戰后對漢唐皇帝制度的研究[J].中國史研究動態,1998,(1-2).

[25](日)松浦千春.漢至唐的帝位繼承與皇太子——以謁廟之禮為中心[J].歷史,1993,(80).

[26](日)金子修一.關于中國古代舉行即位儀禮的場所[A].中國古都研究(第十五輯)[C].西安:三秦出版社,1998.