河南鞏義天璽尚城唐墓M233發掘簡報

□鞏義市文物考古研究所

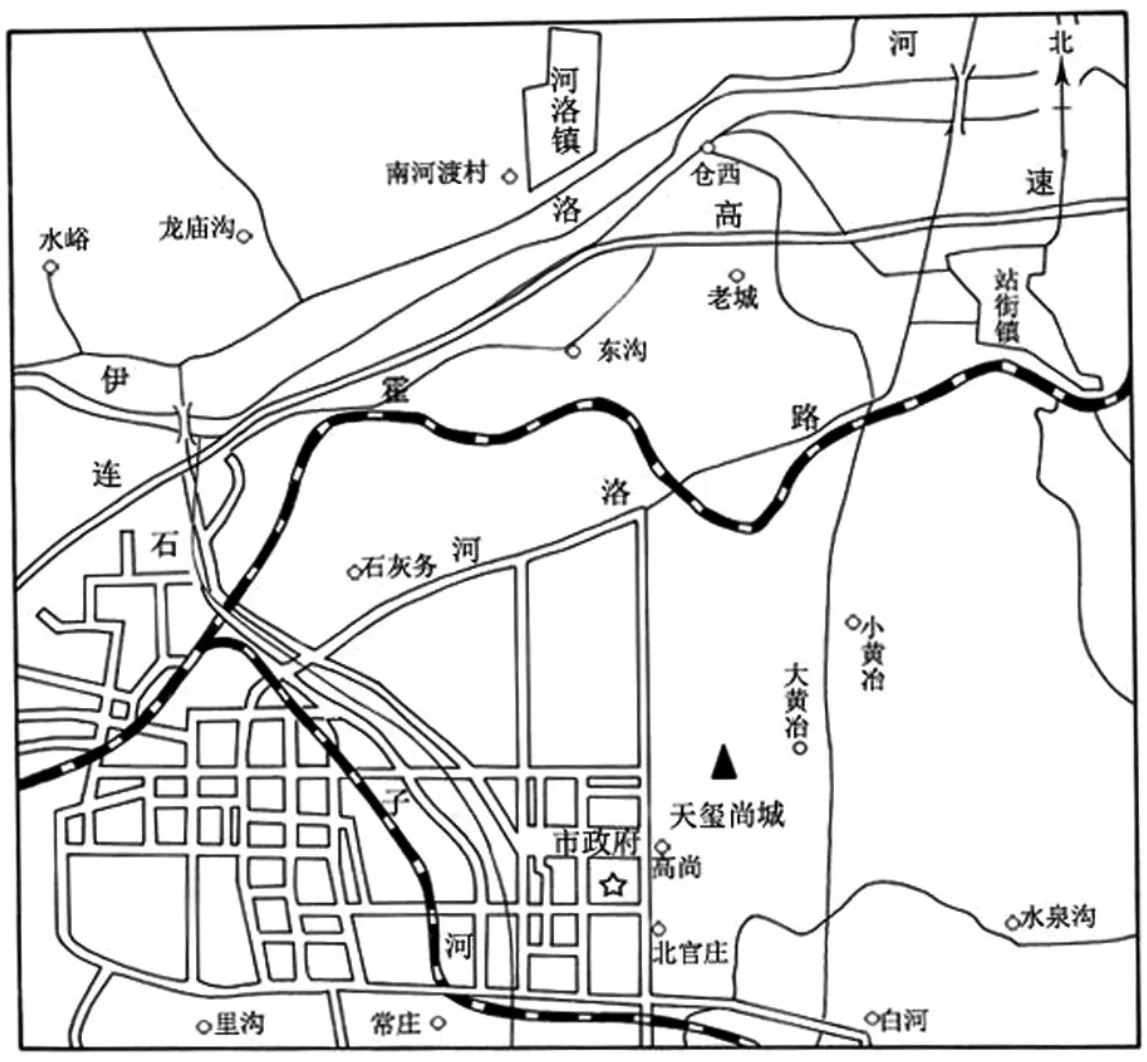

2015年5月,為配合河南弘城天璽置業有限公司擬建的天璽尚城房產開發項目建設,鞏義市文物考古研究所對工程區域內24座古墓葬進行了搶救性考古發掘。(圖1)其中M224、M233為目前鞏義轄區內所發掘唐墓中形制最大、級別最高且資料保存較為完整的墓葬。兩墓葬形制結構相同,且隨葬物品近似,因此現以M233為例,將發掘資料簡報如下。

圖1 鞏義天璽尚城唐墓位置示意圖

(一)墓葬形制

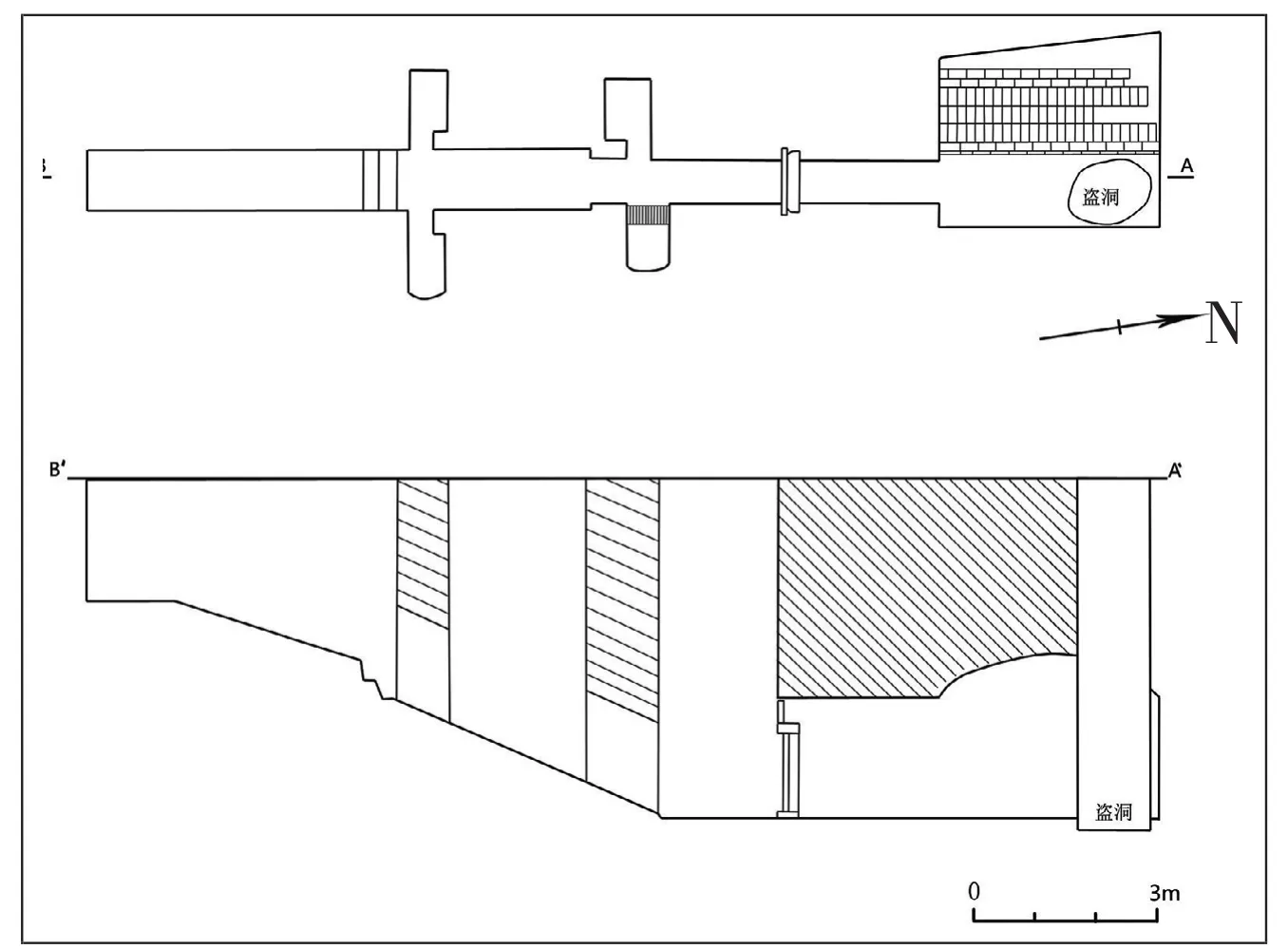

墓呈南北向,方向190°。由墓道、過洞、天井、石門、甬道和墓室構成。在每一個過洞的東、西兩壁各置一壁龕。(圖2)

墓道 長5.15米,寬1米,深2~3.6米,南部平底,中部斜坡,北部設臺階兩個,填五花土,無遺物。

過洞 2個,形狀結構相同,為土洞式斜坡拱形頂。

第一過洞,位于墓道北部,北與第一天井相連,寬1米,水平進深0.85米,高1.5米,底部斜坡長0.9米。填花土,無遺物。在過洞東、西兩壁近底部各置一壁龕。

第二過洞,居于第一天井和第二天井之間,寬0.75米,水平進深 1.2米,高1.6米,底部斜坡長1.05米。填花土,無遺物。在東、西兩壁近底部各置一壁龕。

天井 2個,形制結構相同,平面呈長方形,為豎穴土坑狀。

第一天井,位于兩個過洞之間,口底等大,長2.25米,寬1米,底部斜坡長2.75米,口距底深度,南端深3.95米,北端深4.95米。填花土,無遺物。

第二天井,位于第二過洞和石門之間,口底等大,長2.1米,寬1米,深5.5米,平底。填花土,無遺物。

壁龕 4個,分布于第一、二過洞東、西兩壁近底部,由南至北依次編號為東一、東二、西一和西二。

東一(壁龕),過道寬0.4米,進深0.4米,高1米,直壁,弧形頂;室長1.1米,寬0.6米,內為圓弧壁,高1.2米,內填淤積土,出土有俑、馬。

東二(壁龕),近長方形,長1.12米,寬0.7米,高1米,直壁,弧形頂,口底部磚砌,內填淤積土,出土有俑、馬等。

西一 (壁龕),過道寬0.4米,進深0.35米,高1米,直壁,弧形頂;室為長方形圓弧頂,長 1米,寬 0.65米,高1.2米,內填淤積土,出土有俑、駝和牛。

西二 (壁龕),過道寬0.5米,進深0.35米,高1米,直壁,弧形頂;室為長方形圓弧頂,長0.95米,寬0.8米,高1.2米,內填淤積土,出土有俑、馬。

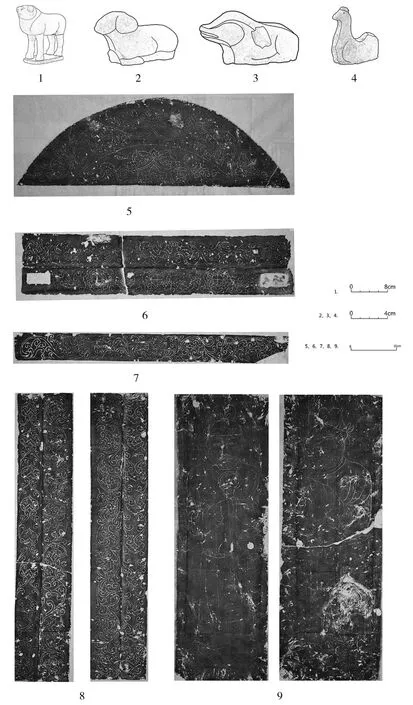

墓門 青石質,由門楣、門額、立柱、門扉和地栿石組成。

門楣 1件,半圓形,長1.18米,高0.38米,厚0.1米,置于門額之上,其兩側及頂部飾折枝花、葉紋。(圖6-5)

門額 1件,長方形,以榫卯結構套架于立柱和門扉之上,長1.13米,寬0.28米,厚0.12米,正面及內頂面飾倒形折枝葉紋。(圖6-6)

立柱 2件,高1.32米,厚0.12米,橫截面為正方形,面飾十個心形如意團紋,側面飾折枝葉紋。(圖6-8)

門扉 2扇,長方形,形體大小相同,高1.33米,寬0.48米,其內側近中部各線刻一圓形鎖環,中穿一孔,為固鎖之用。左門扉線刻一武吏,身著圓領寬袖袍,腰束帶,手握一劍;右門扉線刻一文吏,身著圓領窄袖袍,手執一笏。 (圖6-9)

地栿石 1件,呈長方形,長1.2米,厚0.13米,平立面為素面,正立面飾折枝葉紋。(圖6-7)

甬道 位于墓室南部,長方形拱形頂,長2.2米,寬0.75米,高2.1米,內填淤積土。

墓室 位于北部,圓弧頂,長3.7米,南端寬2.85米,北端寬3.05米,高2.8米,西部置一棺床,用小磚鋪砌,東北部一橢圓形盜洞,徑長1.45米,墓室盜擾嚴重,隨葬物品僅存俑、駝少許。

圖2 M233平、剖面圖

(二)隨葬物品

該墓墓室因為盜擾嚴重,隨葬物品多出土于壁龕,破損嚴重,整理復原后計95件,質地可分陶、瓷兩類,根據使用性質分類敘述如下。

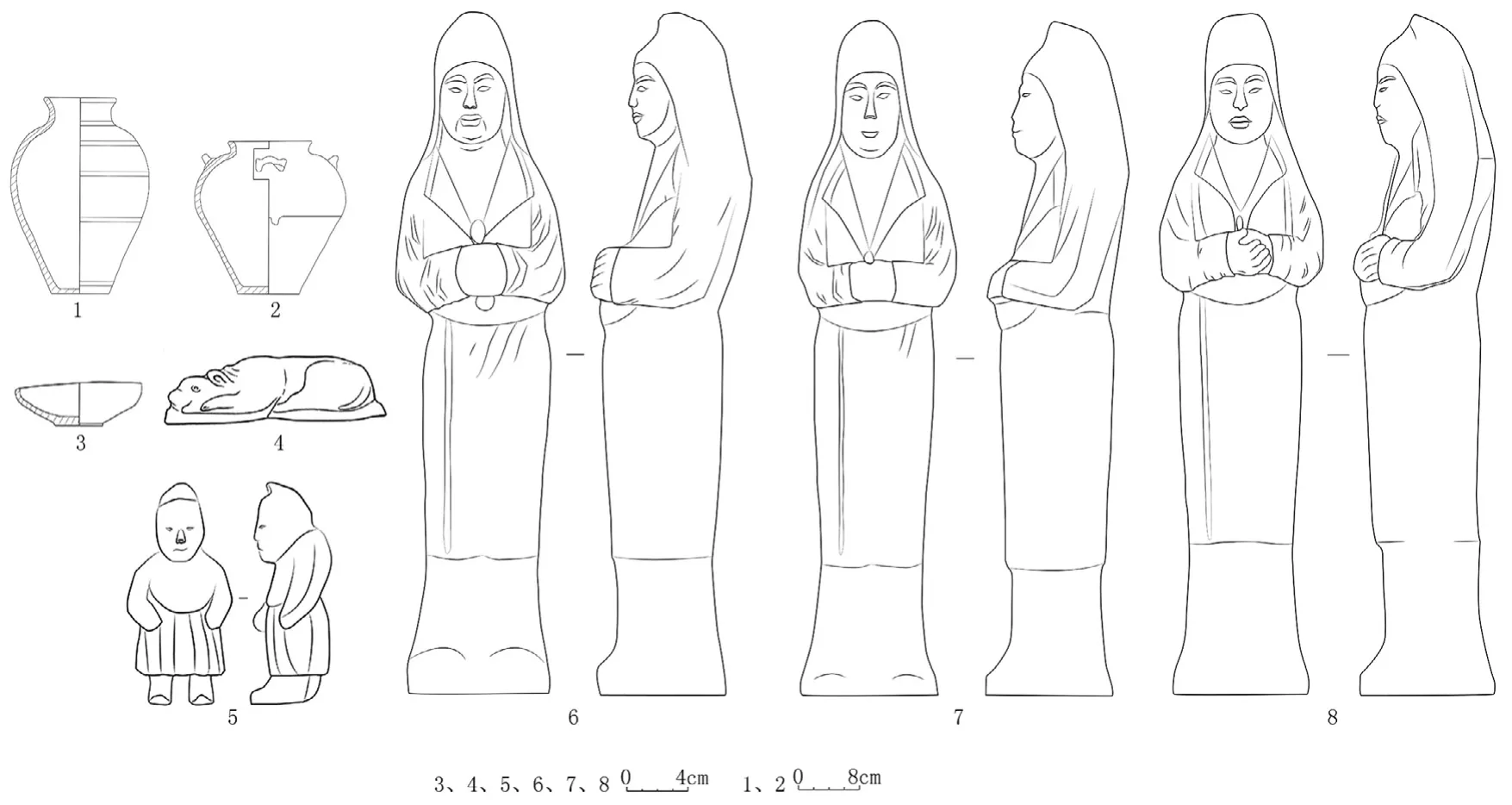

瓷器 2件。罐、盞各一。

瓷罐。M233:75,侈口,圓唇,廣圓肩,肩部飾兩對稱橋形耳,上腹外鼓,下腹斜弧,平底,體上部施黑釉。口徑11.2厘米,底徑8厘米,通高20厘米。(圖3-2)

瓷盞 1件。M233:20,體燒制變形,敞口,斜弧腹,小平底,施黑釉,內置朱砂顏料。口徑10.4厘米,底徑4厘米,高3.6厘米。(圖3-3)

陶器 93件。有罐、俑、馬、駝等。

陶罐 2件,形制相同。M233:72,侈口,斜平沿,圓唇,矮弧徑,廣肩,弧腹,平底。腹部有輪制弦紋。口徑9.4厘米,底徑7.6厘米,通高24.8厘米。(圖3-1)

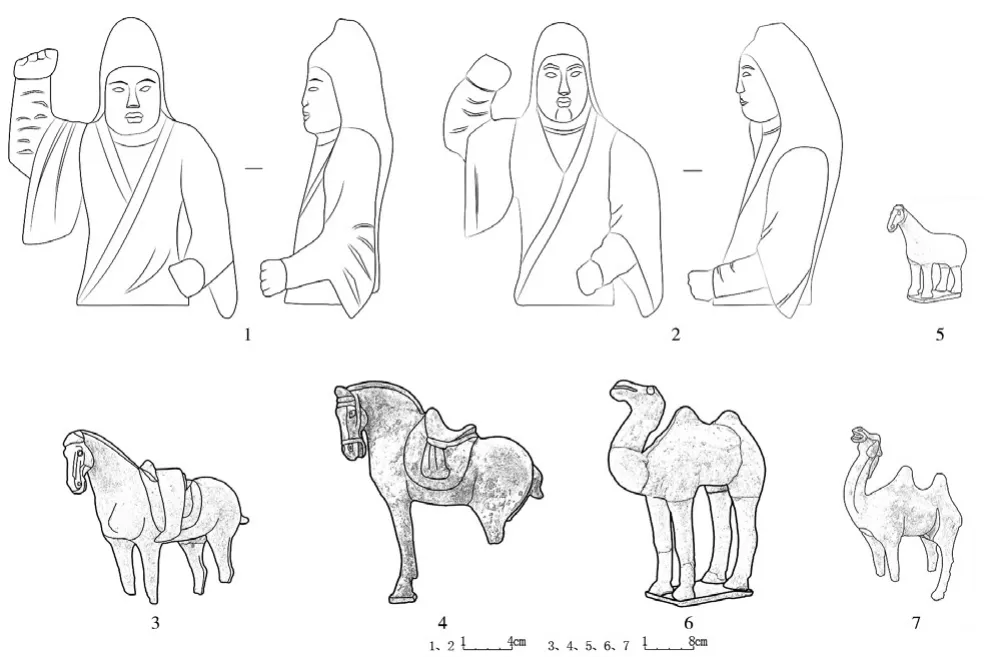

風帽俑 9件,頭戴風帽,身著翻領袍,腰束帶,兩手握于胸前,持笏。體施黑彩8件,M233:1,高 22.2 厘米;(圖 3-6)M233:6,高 22厘米。 (圖3-7)施紅彩1件,M233:43,高 22.2厘米。(圖3-8)

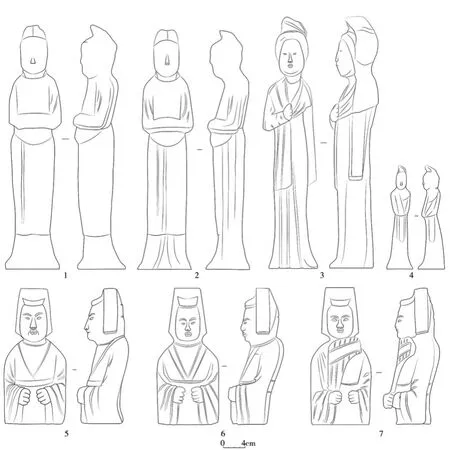

幞頭俑 10件,幞頭巾子較低,中凹,置于頭頂,身著團領窄袖袍,腰束帶,拱手立于地,面施黑彩、體施黃彩8件。M233:40,高22.5厘米;(圖 4-1)施紅彩 2 件,M233:2,高 22.1厘米。(圖4-2)

低髻俑 7件,形體大小有異。M233:36,頭梳低髻,上著交領窄袖襦,披肩,束胸,下著曳地長裙,左臂下垂,右臂彎曲置胸部,高23.2 厘米;(圖 4-3)M233:15,體較小,頭梳低髻,上著團領窄袖襦,披肩,束腰,下著曳地長裙,拱手,高9.6厘米。(圖4-4)

侏儒俑 2件,形制基本相同。M233:22,頭戴幞頭,身穿圓領窄袖袍,束腰,足著靴,通體施黑彩,高5.2厘米。(圖4-5)

籠冠騎俑 7件,頭戴籠冠,身著交襟袍,胸部束帶,雙手持韁,緊握。M233:26,高12.6厘米;(圖 4-5)M233:27,高 12.5 厘米。(圖四-6)其中伎樂騎俑2件,形制相同。M233:24,右手持排簫置于下頜部,高12.5厘米。(圖4-7)

風帽騎俑 7件,頭戴風帽,身著交襟袍,袖挽起,手抱拳,左手置于腹前,右手抬起。M233:29, 高 11.8 厘米;(圖 5-1)M233:30,高12.6厘米。(圖5-2)

馬 21件,根據形體異同分三型。

圖3 M233出土器物

A型 11件。背均附騎俑,俑僅存下肢。馬勾首,長頸,鬃毛齊整,背略凹,置鞍韉,鞍上無鐙,小尾,四足直立于底板,底板多無存。M233:10,殘高28.8厘米。 (圖5-3)

B型 1件。M233:95,勾首,仰脖,肩部略抬,平背,平臀,束尾,四肢立于底板,底板殘。背置鞍韉,袱于中部松束。高35.6厘米。(圖5-4)

C型 9件。形體較小,M233:13,頭殘,長頸,平背,小尾,四足立于底板,高15.6厘米。 (圖5-5)

駝 9件,M233:76,曲頸昂首,頭高于背,雙峰,四足立于底板。高36.8厘米。 (圖 5-6)M233:83,形體略小,口張,底板無存,高28.4厘米。(圖5-7)

牛 8件,頭前伸,雙角,平背,卷尾,體肥碩,四肢粗壯。M233:69,高11.8厘米。 (圖6-1)

羊 7件,形制相同。M233:55,呈臥伏狀,二角卷曲,昂首前視,高6.8厘米。 (圖6-2)

豬 1件。M233:62,呈臥伏狀,雙耳貼伏于頭頸間,體長4.6厘米。(圖6-3)

雞 2件,形制相同。M233:64,呈臥伏狀,昂首長頸,高5.6厘米。(圖6-4)

狗 1件。M233:61,蜷伏于底座,體長9.6厘米。(圖3-4)

圖4 M233出土器物

(三)結語

1.墓葬時代

天璽尚城唐墓(M233)墓室因盜擾嚴重,缺乏唐墓斷代的主要依據:鎮墓獸、武士俑和文武官俑。故此,我們只能根據該墓隨葬女俑髻式和男俑幞頭巾子形狀以及其他隨葬物品特征來對墓葬進行時代劃分。

該墓出土的低髻俑 (M233:36)與河南鞏義唐墓[1]M8:14髻式和形態特征相同;駝(M233:76)與 M8:19、M8:20 形體特征相同。罐(M233:72)與鞏義涉村唐墓[2]M1:15形體特征相同;幞頭俑(M233:40)與鞏義涉村唐墓[3]的男俑 M1:20、鞏義新興家園唐墓[4](M599:32)的特征相同。綜上比對分析,天璽尚城唐墓(M233)時代定為公元700~720年之間較為合適。

2.墓葬規格和意義

M233屬斜坡墓道、雙過洞、雙天井、四壁龕、單室土洞墓,且墓室封門采用精選、加工別致的青石封堵,單就封門看在鞏義所發掘唐墓中算是首例。另外,該墓隨葬籠冠俑 7件,其形體特征與陜西西安劉智夫婦墓[5]和鄭乾意夫婦墓[6]、唐代故高陽郡君許氏夫人墓[7]出土的籠冠俑相同。根據多年來已發表的唐墓資料分析,但凡隨葬籠冠俑的墓葬,均屬于高規格墓葬,然不能作為墓葬斷代依據,經與上述墓葬比對、研讀后,初步認定:天璽尚城唐墓(M233)墓主人職銜當為正四品。

圖5 M233出土物品

圖6 M233出土物品及墓門結構

鞏義多年來所發掘唐墓較多,墓葬形制含過洞、天井的也有,但是,與該墓比對,其級別和規格均略遜色。遺憾的是,墓葬因盜擾嚴重,許多重要文物丟失,給該墓的更進一步研究帶來不便,但是該墓墓葬形制較大,墓葬內結構完整,因而此發掘資料對我們研究區域內唐墓之形制、結構演變以及鞏義人文、史志依然有著重要的借鑒意義。

資料整理:趙紅黨 郜 濤

繪圖:劉 歡 楊軍鋒 張艷平

照片合成:楊 麗 牛愛紅

拓片:常建設 王 聰

執筆:趙紅黨 郜 濤 吳 靜

[1]鄭州市文物考古研究院.河南鞏義唐墓發掘簡報[J].文物,2014(8).

[2][3]鄭州市文物考古研究院.鞏義涉村唐墓發掘簡報[J].中原文物,2011(2).

[4]鞏義市文物考古研究所.鞏義新興家園唐墓(M599)發掘簡報[J].中原文物,2017(1).

[5]陜西省考古研究院,西北大學考古學系.陜西西安劉智夫婦墓發掘簡報[J].考古與文物,2016(3).

[6]西安市文物保護考古研究院.鄭乾意夫婦墓發掘簡報[J].文博,2015(5).

[7]西安市文物保護考古研究院.唐代高陽郡君許氏夫人墓發掘簡報[J].文博,2014(6).