客家非物態(tài)文化元素在展示藝術(shù)設(shè)計中的應(yīng)用

——以龍川客家人口姓氏文化館項目為例

◎趙永軍

(廣東文藝職業(yè)學(xué)院 廣東 廣州 511400)

文化實質(zhì)是一種精神現(xiàn)象,以非物態(tài)形式存在,比如思想、觀念、習(xí)慣、信仰等。其現(xiàn)象要被人們所感知,就需有與之對應(yīng)的物態(tài)載體,如文字、書籍、道具、活動、色彩等來體現(xiàn)。非物態(tài)文化離不開一定形式的物態(tài)載體,物態(tài)載體形式離開了非物態(tài)文化內(nèi)涵,就失去應(yīng)具有的自身價值。非物態(tài)文化現(xiàn)象和物態(tài)文化載體是相互依存的關(guān)系。在展示藝術(shù)設(shè)計中,將非物態(tài)的文化元素轉(zhuǎn)換為物態(tài)的設(shè)計元素加以應(yīng)用是設(shè)計的重要路徑,其物態(tài)文化元素所包含的文化內(nèi)涵決定了展示設(shè)計的內(nèi)涵深度,本文以“河源龍川客家人口姓氏文化館”設(shè)計項目為例,闡述如何將客家非物態(tài)文化元素轉(zhuǎn)換為物態(tài)設(shè)計元素,并展示設(shè)計中的應(yīng)用思路。

一、客家文化概述

“客家文化是指客家人共同創(chuàng)造的物質(zhì)文化(物態(tài)文化)與精神文化(非物態(tài)文化)的總和,包括語言、戲劇、音樂、舞蹈、工藝、民俗、建筑、飲食等方面,客家文化既繼承了古代畬族文化、百越文化,又融合了古代漢文化。”客家人由北方遷徙而來,居住在嶺南丘陵地區(qū),因其歷史及生存環(huán)境影響,形成了耕讀傳家文化、移民文化與山區(qū)文化相結(jié)合的客家文化特點。客家人崇拜祖先、崇文重教、尋根意識、開拓精神等都是其重要特征;廣東河源地區(qū)是客家人聚集區(qū),其具有客家文化的共性特征,同時因地域的差別也具有自己特色。河源因處于粵北山區(qū),經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后,但傳統(tǒng)文化受到現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)沖擊較少,是優(yōu)質(zhì)的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)資源,政府重視文化建設(shè),文化發(fā)展空間廣闊。

二、客家傳統(tǒng)文化的傳承與創(chuàng)新

文化傳承一直是依附在不同時代中或?qū)嵱眯突蛴^賞藝術(shù)型的產(chǎn)品上進(jìn)行傳播,將客家傳統(tǒng)文化與時代產(chǎn)品相結(jié)合,從傳統(tǒng)文化中提煉元素[1],將其發(fā)展成藝術(shù)語言,融入我們的藝術(shù)設(shè)計作品中,從而使傳統(tǒng)文化被現(xiàn)代消費(fèi)者接受,進(jìn)行流通傳播。所以說,優(yōu)秀的藝術(shù)設(shè)計作品既要注重形態(tài)的新穎性、獨特性,更要突顯蘊(yùn)含的文化內(nèi)涵,達(dá)到設(shè)計與傳統(tǒng)文化、民族文化、時代文化等內(nèi)容的相匹配。只有這樣的設(shè)計才有助于傳統(tǒng)文化的傳播和推廣。

三、“龍川人口姓氏文化館”設(shè)計項目

“姓”在古代是部落、家族、氏族的標(biāo)志,起源于母系社會,是為了區(qū)分血緣,防止同族人之間近親結(jié)婚而制定的標(biāo)識。“氏”是古代貴族標(biāo)志與宗族系統(tǒng)的稱號,從夏朝中期開始“氏”成為“姓”的支系,表示功勛和地位。我國是世界上最早使用姓氏的國家,大約在5000年前,“姓”被定為世襲,且由父親傳遞。姓氏文化是客家人祖先崇拜文化的重要組成部分,河源龍川縣佗城鎮(zhèn)共有179個姓氏,是全國姓氏最多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,該地區(qū)保留有多座姓氏宗祠,姓氏文化底蘊(yùn)深厚。龍川縣佗城鎮(zhèn)由南越王趙佗設(shè)立,是南下的中原文化與土著百越文化交流融合之地。基于對傳統(tǒng)文化傳承的重視,龍川縣決定在佗城鎮(zhèn)籌建“龍川人口姓氏文化館設(shè)計項目”。該項目以河源客家姓氏文化為主題[2],展示客家姓氏文化中,從小孩出生起名、教育、婚嫁、生子到殯葬的過程,從中體現(xiàn)河源客家人對生命過程的理解及其文化觀念的形成歷程,該文化館雖為專題展示設(shè)計項目,但展示內(nèi)容卻涵蓋當(dāng)?shù)乜图椅幕姆椒矫婷妫覀冊谠O(shè)計中需要對當(dāng)?shù)乜图椅幕臍v史、現(xiàn)狀做全面的了解,才能更好地展現(xiàn)客家姓氏文化。

四、客家非物態(tài)文化元素融入

1.客家非物態(tài)文化元素設(shè)計應(yīng)用路徑

河源客家傳統(tǒng)文化可分為物態(tài)文化與非物態(tài)文化兩種[3],物態(tài)文化有具體的物質(zhì)載體,看得見摸得著,如客家祠堂、民居建筑、服飾樣式、裝飾圖案、生活生產(chǎn)工具等。物態(tài)文化依托具體的物態(tài)載體形式,通過提煉、組合、變形等設(shè)計程序轉(zhuǎn)換為藝術(shù)設(shè)計元素,可直接應(yīng)用到展示設(shè)計中,如將客家的建筑山墻樣式運(yùn)用到展板設(shè)計中,裝飾圖案作為展板裝飾圖案運(yùn)用等,對物態(tài)文化元素進(jìn)行再設(shè)計,使其成為設(shè)計應(yīng)用元素,其設(shè)計程序可操作性強(qiáng)。而非物態(tài)文化元素,為精神文化層面,并沒有具體的物質(zhì)形態(tài),如尋根問祖、祖先崇拜、開拓精神、重視教育等。人們認(rèn)知非物態(tài)文化,除口傳心授之外,還需要依托具體的物態(tài)載體來再現(xiàn)。客家文化中的物態(tài)與非物態(tài)文化元素是相輔相成的,非物態(tài)文化是依托物態(tài)文化來展現(xiàn),如崇文重教(非物態(tài)文化元素),其物態(tài)載體就是功名柱。客家文化的所有物態(tài)文化,都為非物態(tài)文化的物化再現(xiàn),將客家相關(guān)非物態(tài)文化元素重新定位,尋找符合現(xiàn)代社會視覺經(jīng)驗的物態(tài)載體,是文化館設(shè)計的難點。

圖1 非物態(tài)文化元素轉(zhuǎn)換路徑

非物態(tài)文化元素轉(zhuǎn)換為設(shè)計應(yīng)用元素過程具有一定的抽象性,其轉(zhuǎn)換設(shè)計程序需要尋求文化內(nèi)涵相同或者相似的物態(tài)載體與之對應(yīng)(圖1),如巖石對應(yīng)客家人堅韌不拔的精神,河流對應(yīng)追根溯源的觀念等。然而在新時代下,如何更好地展現(xiàn)客家文化內(nèi)涵,需要對其物質(zhì)載體重新挖掘與定位,這個過程需要推陳出新,另辟蹊徑,賦予客家文化內(nèi)涵更多的展示形式。

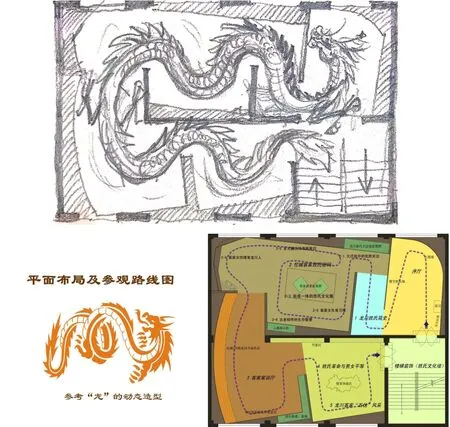

2.“龍”與“川”的元素設(shè)計

龍川縣位于廣東省北部丘陵地區(qū),東江上游,其縣名顧名思義為有龍的河流。龍是中國傳統(tǒng)圖騰,在中國傳統(tǒng)文化中是權(quán)力、高貴、尊嚴(yán)等的象征,同時又是幸運(yùn)和成功的象征,將龍的圖案元素融入到設(shè)計中,即體現(xiàn)了民族精神,又凸顯了龍川縣的地域特色。川為河流,河流必有其源頭,追根溯源、追根問祖為客家族群的重要文化特征,也是重要的非物態(tài)文化。以河流形態(tài)作為物態(tài)載體,可較好地體現(xiàn)出河源客家人“追根溯源”的精神文化內(nèi)涵。基于以上背景分析,文化館的平面布局及行動線路以龍圖騰與河流形態(tài)作為基本的設(shè)計思路,將二者合二為一,龍在水中穿行時形成的s形動勢圖,結(jié)合建筑條件,經(jīng)過提煉與簡化,形成文化館的平面布局,觀眾在參觀時,如同游龍在客家族群形成的歷史河流中暢游,實現(xiàn)了形式與內(nèi)容的統(tǒng)一(圖2)。

圖2 平面布局設(shè)計

3.姓氏文化元素在序廳設(shè)計中的應(yīng)用

祠堂文化是客家人對祖先的崇拜思想的體現(xiàn),每個姓氏都有自己的宗祠建筑[4],是祖先崇拜文化物態(tài)載體,而姓氏文化本身也是祖先崇拜文化體現(xiàn),人口姓氏文化館館址所在地姓氏文化底蘊(yùn)深厚。在文化館項目設(shè)計中,如何將該鎮(zhèn)的姓氏文化特點與客家宗祠文化相結(jié)合,是項目設(shè)計中的重點,也是難點。將179個姓氏文字經(jīng)過精心設(shè)計,以陣列的形式排列在序廳的形象墻上,材料采用實木鏤空文字,內(nèi)藏光源。序廳天花板設(shè)計迎合形象墻的表現(xiàn)形式,以姓氏文字組成的燈箱從展館入口一直延伸到序廳盡頭,起到了照明作用和視覺引導(dǎo)作用,和形象墻上的文字姓氏相呼應(yīng),使整個序廳莊重大氣,塑造嚴(yán)肅氛圍,是客家姓氏文化的闡釋,也是客家非物態(tài)文化元素轉(zhuǎn)換為物態(tài)設(shè)計元素的成功案例(圖3)。

圖3 序廳姓氏文字墻設(shè)計

4.客家人起“賤名”“花名”元素應(yīng)用設(shè)計

在貧病交迫的生存環(huán)境里,父母將兒女的成長寄托于天命,希望孩子靠神靈和祖先保佑健康成長,天生天養(yǎng)。因而對小孩的稱呼,就反映了這樣的思想。客家人不愿將小孩看得過于寶貴,常把小孩的乳名叫得很賤,如把男孩叫作“狗牯、細(xì)狗、蠻牛牯、猴哥”等。生活在中下層的客家人,幾乎人人都會有一個甚至多個花名,如芋頭、番薯頭、樹頭、唐梨頭、叫化頭、瘌痢古等。女性往往沒有正式名字,只以花名代之,一般會在其原姓氏后加上個“嫲”或兄弟姐妹中的排名,如羅嫲、陳嫲、朱八妹等。其特點就在一個字:“損”,被叫者則“賤”。如何將起“賤名”“花名”的非物態(tài)文化元素用物態(tài)的形式展示,需要更深入地分析文化背景:起“賤名”的風(fēng)俗習(xí)慣實際也是客家人樂觀向上的生活態(tài)度和精神品格。采用泥塑創(chuàng)作的形式表現(xiàn)阿狗牯和陳四妹等童年快樂玩耍的場景,結(jié)合展板文字說明,較好地闡釋了客家人起“賤名”“花名”的文化習(xí)俗。

5.姓氏文化的互動設(shè)計。

“認(rèn)祖歸宗”“姓氏崇拜”是客家人的重要文化特征[5],該族群通過各種祭祀活動,體現(xiàn)了對姓氏的崇拜。在文化館設(shè)計的最后部分,設(shè)計的一個互動展示裝置,將每一個姓氏制作成象棋大小的姓氏牌,以陣列的形式安裝在大紅色的墻體上,共有179個姓氏牌,觀眾可以將自己的姓氏牌摘下來,在姓氏墻前面的河源地圖平臺裝置上,找到自己家鄉(xiāng)所在地,并把姓氏牌插到家鄉(xiāng)所在地的鐵釬上,該互動裝置雖然沒有家族祠堂祭祖活動的儀式感,但操作簡單,趣味性強(qiáng)。該裝置的設(shè)計思路實際是一個簡化版的尋根行動過程,與祠堂祭祀活動具有異曲同工之處。因客家人有強(qiáng)烈的追根問祖的文化,他們在完成這一過程時更能體會其含義,文化館開館以來收到了良好的效果(圖4)。

圖4 客家人起“賤名”“花名”元素設(shè)計

五、結(jié)語

傳統(tǒng)物態(tài)文化元素是文化精神的物態(tài)顯現(xiàn),而非物態(tài)文化元素是文化本身,如何將傳統(tǒng)的非物態(tài)文化元素以現(xiàn)代的視覺經(jīng)驗轉(zhuǎn)換為設(shè)計元素,并合理地應(yīng)用到展示設(shè)計中,是傳統(tǒng)文化為內(nèi)容的展示設(shè)計之終極目的。龍川縣客家人口姓氏文化館是優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的展示窗口,因此,設(shè)計師要深入了解客家傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵與外延,認(rèn)真搜集整理河源客家傳統(tǒng)文化的各方面資料,整合物態(tài)與非物態(tài)文化元素,更好地傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。