改造項(xiàng)目中建筑方案對結(jié)構(gòu)的影響

楊書靈

(國家林業(yè)和草原局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院,北京 100010)

1 引言

近年來,中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展, 2019年,我國提出了舊城改造政策,老舊小區(qū)改造的步伐越來越快。《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第三十一條:“舊城區(qū)的改建,應(yīng)當(dāng)保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)和傳統(tǒng)風(fēng)貌,合理確定拆遷和建設(shè)規(guī)模,有計劃地對危房集中、基礎(chǔ)設(shè)施落后等地段進(jìn)行改建。”改建改造項(xiàng)目已成為城市建設(shè)的重要角色。

2 改造項(xiàng)目中建筑方案對結(jié)構(gòu)的影響

2.1 一般修繕

在不改變建筑功能,不增加結(jié)構(gòu)恒載和活載的前提下,僅對建筑進(jìn)行內(nèi)外的裝修。這種情況下對結(jié)構(gòu)無影響。

2.2 消防要求

原建筑因功能改變,或建設(shè)年代久遠(yuǎn)以及消防技術(shù)規(guī)范經(jīng)歷了多次修訂等原因,原建筑的消防設(shè)計大部分都不滿足現(xiàn)行規(guī)范的要求。這些缺陷需要合理劃分防火分區(qū)及防火單元,設(shè)置消防設(shè)施,采取有效的防排煙措施,重新核算疏散距離和疏散寬度,并按規(guī)范要求合理設(shè)置疏散樓梯間。其中,樓梯間的問題對結(jié)構(gòu)的影響最大。由于疏散樓梯的數(shù)量不夠需要新增樓梯,或者樓梯間需要通至屋面,反映在結(jié)構(gòu)上,即對現(xiàn)有結(jié)構(gòu)中樓梯間位置的屋面板或樓板進(jìn)行開洞。在建筑內(nèi)增設(shè)疏散樓梯間,雖然很好地解決了消防中的疏散問題,但樓板開大洞及新增混凝土樓梯必然對結(jié)構(gòu)的空間剛度和穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。因此,如何增設(shè)樓梯間需要設(shè)計單位仔細(xì)斟酌[1]。

2.3 功能改變

既有建筑改建后,建筑功能一般也會有所改變,且不同的業(yè)主對樓面建筑做法也會有不同的要求。結(jié)構(gòu)設(shè)計時需按照改造后的建筑做法和使用活載分別按規(guī)范取值,會和最初設(shè)計取值有出入,進(jìn)而影響結(jié)構(gòu)的重力荷載代表值。有時為了滿足業(yè)主或建筑功能的要求,也會拆除結(jié)構(gòu)局部的梁板,甚至框架柱、剪力墻等。

3 工程實(shí)例分析

北京某管理干部學(xué)院教學(xué)樓,始建于20世紀(jì)90年代,最開始作為培訓(xùn)、教學(xué)使用,后出租給酒店,2018年收回使用權(quán),恢復(fù)為教學(xué)樓。

由于建筑功能的改變,綜合業(yè)主的要求,并根據(jù)GB 50016—2014《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2018年版),建筑等專業(yè)對該教學(xué)樓進(jìn)行了改造。改造方案如圖1所示。

圖1 建筑改造方案

屋面板、樓板開洞范圍內(nèi)的梁板都需拆除,如圖2所示。

圖2 電梯間結(jié)構(gòu)改造方案

另外,還有局部補(bǔ)齊樓板,局部增加懸挑平臺、增加疏散樓梯等要求。這樣對結(jié)構(gòu)的整體剛度造成了很不利的影響。

根據(jù)GB 50023—2009《建筑抗震鑒定標(biāo)準(zhǔn)》第1.0.6條規(guī)定,需要改變建筑的用途和使用環(huán)境的建筑需要進(jìn)行抗震鑒定[3]。

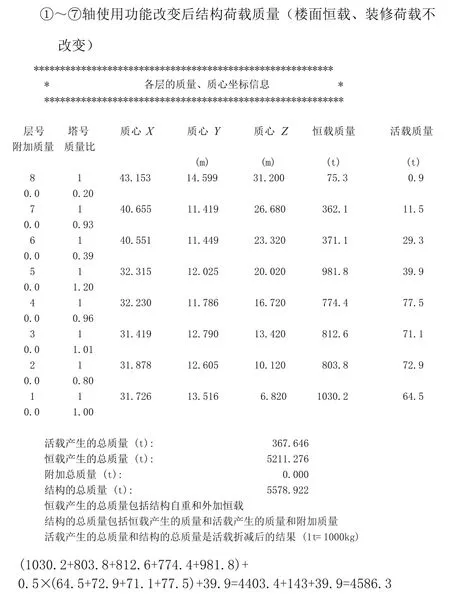

JGJ 116—2009《建筑抗震加固技術(shù)規(guī)程》第3.0.3條規(guī)定:當(dāng)加固后結(jié)構(gòu)剛度和重力荷載代表值的變化分別不超過原來的10%和5%時,應(yīng)允許不計入地震作用變化的影響[2]。在本項(xiàng)目中,為了降低新增疏散樓梯對原結(jié)構(gòu)整體剛度的影響,結(jié)構(gòu)采用了室外鋼梯的形式。改造前后結(jié)構(gòu)各層的荷載分別如圖3和圖4所示。

圖3 改造前結(jié)構(gòu)各層的荷載

圖4 改造后結(jié)構(gòu)各層的荷載

通過對比可知,重力荷載代表值的變化率=(4586.3-4552.1)/4552.1=0.751%<5%,同樣,剛度變化率也控制在10%以內(nèi)。故不計入地震作用變化的影響。最終對該建筑進(jìn)行了局部加固。

4 結(jié)論和建議

對于改造項(xiàng)目,在設(shè)計過程中,應(yīng)該做到各專業(yè)兼顧,不能顧此失彼。其他專業(yè)尤其是建筑在確定改造方案時,要盡量減小對建筑結(jié)構(gòu)重力荷載代表值和整體剛度的影響。對結(jié)構(gòu)專業(yè)來說,無論最終是否出具成品圖紙,都要對改造后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行復(fù)核,結(jié)合抗震鑒定報告選擇最優(yōu)的加固方案,以保證結(jié)構(gòu)的安全性。