莒南縣赤松—麻櫟混交林樹種演替趨勢初探

李興瑞馮 棋

(1.莒南縣林業局,山東 莒南 276600;2.莒南縣望海樓國有林場)

莒南縣位于屬魯東南丘陵區,山地面積占全縣總面積50%,其中赤松(Pinus densiflora Sieb.et Zucc.)-麻櫟(Quercus acutissima Carruth.)混交林 1522.1hm2,占全縣混交林面積比重最大,且均為省級公益林,生態區位重要。筆者于望海樓林場內選擇具有代表性的地塊設置666.7m2固定樣地,該樣地喬木樹種主要為赤松、麻櫟,通過現場調查結合查詢、搜集往年數據資料,以時間軸的方式將1997—2017年調查數據進行匯總分析,明確優勢樹種自然演替規律,以期為人工林經營提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究樣地位于莒南縣望海樓國有林場內,地理坐標為東經 118°50'17"-118°51'20"、北緯 35°14'45"-35°15'47",海拔102m-457m,氣候屬于暖溫帶季風區半濕潤大陸性氣候,日照充足,四季分明,年平均氣溫12.7℃,最熱月(7月)平均氣溫25.7℃ ,最冷月(1月)平均氣溫-2.1℃,年平均降水量856.7mm,氣候受海拔影響小。土壤類型為棕壤、質地為沙壤土,母鹽類型為花崗巖類,土層較薄。樹種以赤松、黑松、麻櫟為主。

1.2 森林樣地設置及調查方法

調查樣地地貌為低山,坡向為東坡,坡位為中下。調查樣地大小為水平面積666.7m2的正方形,在樣地四個交點處埋設“T”型水泥標樁固定,樣地樹木起源為人工植苗,栽植時間為1952年,樹種為赤松、麻櫟,采取株間混交,混交比例為8:2,未曾進行補植。至上世紀80年代,初次栽植樹種早已消亡,現存樹木起源為后期天然下種萌發。

調查對象為胸徑大于5cm的活立木,調查方法是對樣地內的調查對象按自北向南、自西向東的順序從1號開始編號(死亡樹木編號不再使用),每次調查的進界木編號接上次調查的最大號續編,樣木編號除在樹干離地1.5m處用紅漆涂寫外,還在樣木基部北側釘有編號牌,繪制樣木位置示意圖,保證樹木編號不重不漏。調查時,記錄樹種、株數、胸徑并計算樹木蓄積。

2 調查結果與分析

2.1 調查結果整理與統計

第一次調查始于1997年,間隔期5a,共計完成調查5次,對樣地內的樣木全部進行標記、測量、記錄,并分樹種計算統計活立木株數(表1)、活立木蓄積(表 2)、死亡木株數(表 3)、進界木株數(表 4),并總結變化規律。因樣地內赤松死亡情況嚴重,麻櫟進界株數較多,胸徑受株數變化影響太大,故本次不進行胸徑數據統計。

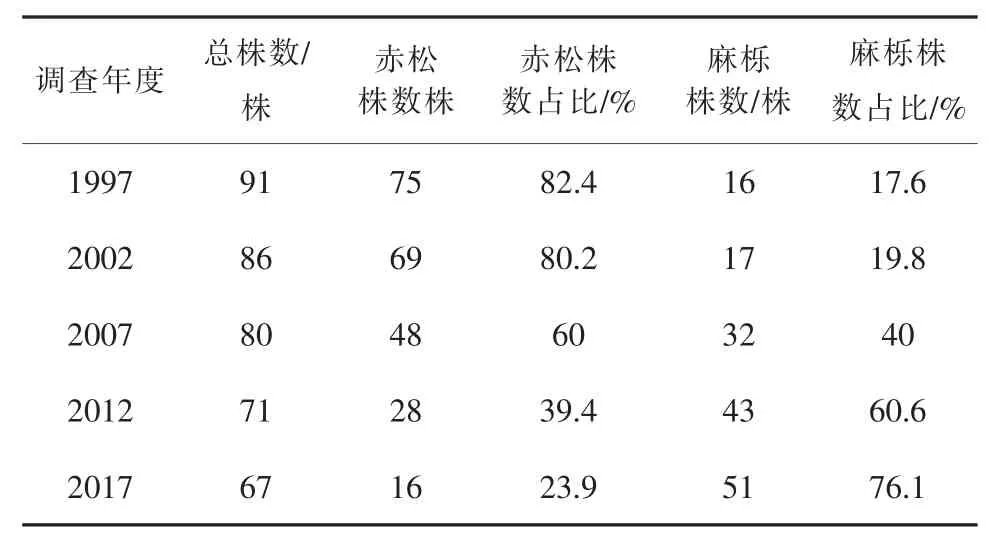

表1中顯示:隨樹齡增加,樣地內活立木總株數呈減少趨勢,20年累計減少26.4%。其中,赤松株數逐期減少,20年間由75株減少到16株,在樣地樹種結構中所占比率減少58.5%;麻櫟株數逐期增加,2017年是1997年的3.2倍;郁閉度沒受各調查期調查木總株數及各樹種所占比率的改變而影響,一直逐期遞增。

表1 活立木株數、郁閉度變化統計表

表2顯示:樣地內活立木高度與株數無明顯相關性,隨調查期調查的延續樹高均呈增長趨勢,赤松的樹高增長極慢,且增速逐期減小,麻櫟樹高逐期增加,麻櫟樹高增量是赤松的3.1倍,平均樹高相差2.5m。郁閉度沒受各調查期調查木總株數及各樹種所占比率的改變而影響,一直逐期遞增。由樣地內株數、樹高變化情況看,麻櫟株數、樹高增勢明顯,上層空間逐漸被麻櫟占據,且且麻櫟分枝多,樹冠較大,郁閉度逐期遞增。

表2 活立木樹高變化統計表

表3數據顯示:隨樹齡增加,樣地內活力木總蓄積呈增加趨勢,2017年達到4.55m3/666.7m2,5期累計增長2.72 m3/666.7m2,麻櫟蓄積比重后期逐步增大。赤松蓄積先增后減,調查期間盡管赤松株數在持續減少(見表1),但由于前期株數較多,蓄積增長量大于因死亡減少的蓄積量,后期赤松保留株數較少,蓄積增長量不能抵消因株數減少的蓄積量,造成蓄積量的減少,2017年占總蓄積的19.3%;麻櫟蓄積逐期增加,并呈逐期加快增長的趨勢,這與株數增長有關。

表3 樣地活立木蓄積統計表

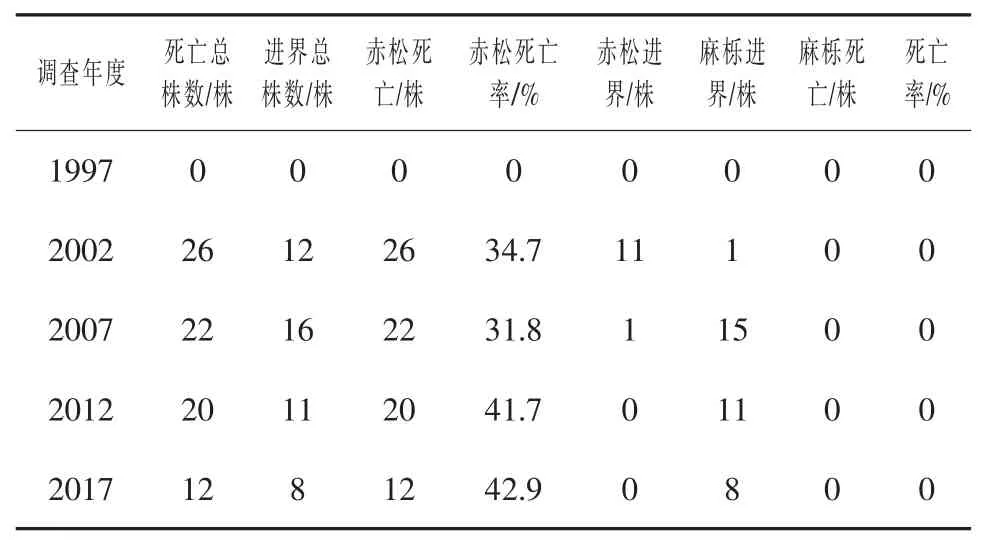

從表4可以看出,樣地內死亡樹木全部為赤松,進界木兩個樹種皆有,來源均為天然下種萌發,赤松在麻櫟未封育前正常進界,麻櫟封育占據優勢后,赤松再無進界情況。麻櫟表現為連續進界,因麻櫟為極喜光樹種,隨樣地郁閉度增大,麻櫟進界數量呈先增后減趨勢。赤松死亡情況嚴重,死亡率每期均達到31.8%以上,麻櫟未出現死亡情況。

表4 1997-2017年樣地死亡、進界情況統計表

2.2 原因分析

本次調查的林帶,盡管最初營造目的是以赤松為主,但從今20年內連續的定期調查看,在赤松與麻櫟的針闊混交中,麻櫟占有明顯的生長優勢,樣地林分已由最初的針葉純林,變為調查初期針闊混交林,再變為調查后期的闊葉相對純林。造成樹種結構變化的原因主要有以下幾點:一是調查中的兩個樹種均具有喜光性,不耐庇蔭,不能在樹冠下生長,由于麻櫟高生長快,平均樹高是赤松的1.5倍,逐漸形成了優勢林層,遮蔭影響了赤松正常生長。二是進入新世紀以來,望海樓林場內日本松干蚧危害嚴重,樣地內受遮蔭影響的赤松在蟲害的破壞下加速了死亡,麻櫟亦有病蟲害發生,但沒有發現致命性病害。三是自然繁殖力的差異。麻櫟的根系長勢發達,具有較強的萌芽力,耐瘠薄干旱的能力較強,繁殖植株較快。赤松自然條件下也有繁殖,但受地表植被,腐殖質及郁閉度影響較大,樣地內較大的郁閉度,深厚的落葉、雜草不利于赤松自然繁殖。

3 討論

通過調查分析,赤松-麻櫟混交林自然演替結果麻櫟占據絕對優勢,呈現不可逆趨勢,若無人為介入,樣地內赤松將全部消亡,樣地將變為麻櫟純林。通過本次調查,希望能為赤松-麻櫟混交林經營提供參考依據,指導森林經營,選擇適宜的撫育方式,平衡赤松、麻櫟混交林生長優勢,形成健康、永續發展林分。