陳垣先生:夫子循循然善誘人

☉ 啟功

我是一個中學生,因為生活困難,等不得逐步升學,1933年由我祖父輩的老世交傅增湘先生拿著我的作業去介紹給陳垣先生,當然意在給我找一點謀生的機會。傅老先生回來告訴我說:“援庵說你寫作俱佳。他的印象不錯,可以去見他。無論能否得到工作安排,你總要勤向陳先生請教。學到做學問的門徑,這比得到一個職業還重要,一生受用不盡的。”我謹記著這個囑咐,去見陳先生。初見他眉棱眼角肅穆威嚴,未免有些害怕。但他開口說:“我的叔父陳簡墀和你祖父是同年翰林,我們還是世交呢!”其實陳先生早就參加資產階級革命,對于封建的科舉關系焉能那樣講求?但從我聽了這句話,我和先生之間,像先拆了一堵生疏的墻壁。此后隨著漫長的歲月,每次見面,都給我換去舊思想,灌注新營養。在今天如果說予小子對文化教育事業有一滴貢獻,那就是這位老園丁辛勤灌溉時的汗珠。

怎樣教書

我見了陳老師之后不久,老師推薦我在輔仁大學附屬中學教一班“國文”。在交派我工作時,詳細問我教過學生沒有,多大年齡的,教什么,怎么教。我把教過家館的情形述說了,老師在點點頭之后,說了幾條“注意事項”。過了兩年,有人認為我不夠中學教員的資格,把我解聘。老師知道后便派我在大學教一年級的“國文”。老師一貫的教學理論,多少年從來未間斷地對我提醒。今天回想,記憶猶新,現在綜合寫在這里。老師說:

1.一個人站在講臺上要有一個樣子。人臉是對立的,但感情不可對立。

2.萬不可有偏愛、偏惡,萬不許譏誚學生。

3.以鼓勵夸獎為主。不好的學生,包括淘氣的或成績不好的,都要盡力找他們一小點好處,加以夸獎。

4.不要發脾氣。你發一次,即使有效,以后再有更壞的事件發生,又怎么發更大的脾氣?萬一發了脾氣之后無效,又怎么下場?你還年輕,但在講臺上即是師表,要取得學生的佩服。

5.教一課書要把這一課的各方面都預備到,設想學生會問什么。陳老師還多次說過,自己研究幾個月的一項結果,有時并不夠一堂時間講的。

6.批改作文,不要多改,多改了不如你替他作一篇。改多了他們也不看。要改重要的關鍵處。

7.要有教課日記。自己和學生有某些優缺點,都記下來,包括作文中的問題,記下以備比較。

8.發作文時,要舉例講解。缺點盡力在堂下個別談;缺點改好了,有所進步的,盡力在堂上表揚。

9.要疏通課堂空氣,你總在臺上坐著,學生總在臺下聽著,成了套子。學生打呵欠,或者在抄別人的作業,或看小說,你講得多么用力也是白費。不但作文課要在學生座位行間走走。講課時,寫了板書之后,也可下臺看看。既回頭看看自己板書的效果如何,也看看學生會記不會記。有不會寫的或寫錯了的字,在他們座位上給他們指點,對于被指點的人,會有較深的印象,旁邊的人也會感興趣,不怕來問了。

這些“上課須知”,老師不止一次地向我反復說明,唯恐聽不明,記不住。

老師又在樓道掛了許多玻璃框子,里邊隨時裝入一些各班學生的優秀作業。要求有頂批,有總批,有加圈的地方,有加點的地方,都是為了標注出優點所在。這固然是為了學生觀摩的大檢閱、大比賽,后來我才明白也是教師教學效果、批改水平的大檢閱。

我知道老師并沒搞過什么教學法、教育心理學,但他這些原則和方法,實在符合許多教育理論,這是從多年的實踐經驗中辛勤總結得出來的。

啟功與陳垣先生

對后學的誘導

我們這些教“國文”的教員,當然絕大多數是陳老師的學生或后輩,他經常要我們去見他。如果時間隔久了不去,他遇到就問:“你忙什么呢?怎么好久沒見?”見面后并不考查讀什么書,寫什么文等,總是在閑談中抓住一兩個小問題進行指點,指點的往往是因小見大。我們每見老師總有新鮮的收獲,或發現自己的不足。

我很不用功,看書少,筆懶,發現不了問題,老師在談話中遇到某些問題,也并不盡關史學方面的,總是細致地指出,這個問題可以從什么角度去研究探索,有什么題目可作,但不硬出題目,而是引導人發生興趣。有時評論一篇作品或評論某一種書,說它有什么好處,但還有什么不足處,常說:“我們今天來作,會比它要好。”說到這里就止住。好處在哪里?不足處在哪里?怎樣作就比它好?如果我們不問,并不往下說。我就錯過了許多次往下請教的機會。當然我也不是沒有繼續請教過,最可悔恨的是請教過的比放過去的少得多!

陳老師的客廳、書房以及住室內,總掛些名人字畫,最多的是清代學者的字,有時也掛些古代學者字跡的拓片。客廳案頭或沙發前的桌上,總有些字畫卷冊或書籍,這常是賓主談話的資料,也是對后學的教材。他曾用30元買了一開章學誠的手札,在20世紀30年代買清代學者手札墨跡,這是很高價錢了。但章學誠的字,寫得非常拙劣,老師把它掛在那里,既備一家學者的筆跡,又常當做劣書的例子來警告我們。我們去了,老師常指著某件字畫問:“這個人你知道嗎?”如果知道,并且還說得出一些有關的問題,老師必大為高興,連帶地引出關于這位學者和他的學問、著述種種評價和介紹。如果不知道,則又指引一點頭緒后就不往下多說,例如說:“他是一個史學家”就完了。我們因自愧沒趣,或者想知道個究竟,只好去查有關這個人的資料。明白了一些,下次再向老師表現一番,老師必很高興。但又常在我們的棱縫中再點一下,如果還知道,必大笑點頭,我們也像考了個滿分,感覺自傲。如果詞窮了,也必再告訴一點頭緒,容回去再查。

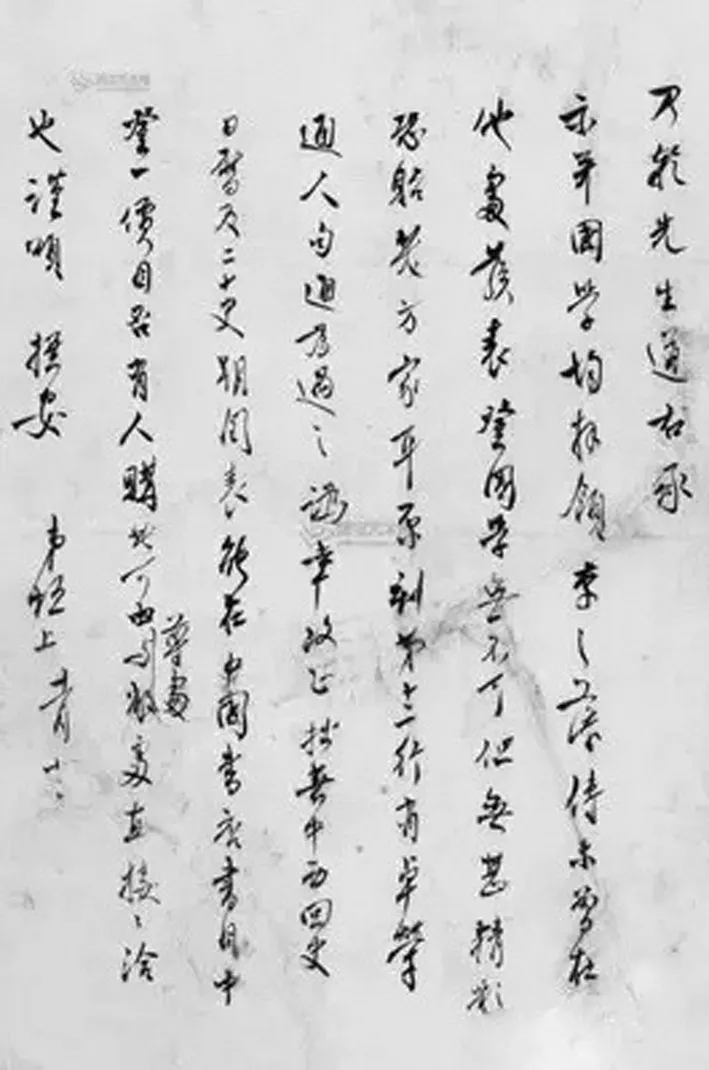

陳垣先生信札一頁

老師最喜歡收學者的草稿,細細尋繹他們的修改過程。客廳桌上常擺著這類東西。當見我們看得發生興趣時,便提出問題說:“你說他為什么改那個字?”

老師常說,一篇論文或專著,做完了不要忙著發表。好比剛蒸出的饅頭,須要把熱氣放完了,才能去吃。蒸得透不透,熟不熟,才能知道。還常說,作品要給三類人看:一是水平高于自己的人,二是和自己平行的人,三是不如自己的人。因為這可以從不同角度得到反映,以便修改。所以老師的著作稿,我們也常以第三類讀者的關系而得到先睹。我們提出的意見或問題,當然并非全無啟發性的,但也有些是很可笑的。一次稿中引了兩句詩,一位先生看了,誤以為是長短二句散文,說稿上的斷句有誤。老師因而告訴我們要注意學詩,不可鬧笑柄。但又鄭重囑咐我們,不要向那位先生說,并說將由自己勸他學詩。

竭澤而漁地搜集材料

老師研究某一個問題,特別是作歷史考證,最重視占有材料。所謂占有材料,并不是指專門挖掘什么新奇的材料,更不是主張找人所未見的什么珍秘材料,而是說要了解這一問題各個方面有關的材料。盡量搜集,加以考察。在人所共見的平凡書中,發現問題,提出見解。他自己常說,在準備材料階段,要“竭澤而漁”,意思即是要不漏掉每一條材料。至于用幾條,怎么用,那是第二步的事。

問題來了,材料到哪里找?這是我最苦惱的事。而老師常常指出范圍,上哪方面去查。后來逐漸知道老師有深廣的知識面,不管多么大部頭的書,他總要逐一過目。

他曾藏有三部佛教的《大藏經》和一部道教的《道藏經》,曾說笑話:“唐三藏不稀奇,我有四藏。”這些“大塊頭文章”老師都曾閱覽過嗎?我腦中時常泛出這種疑問。一次老師在古物陳列所發現了一部嘉興地方刻的《大藏經》,立刻知道里邊有哪些種是別處沒有的,并且有什么用處。即帶著人去抄出許多本,摘錄若干條。怎么比較而知哪些種是別處沒有的呢?當然熟悉目錄是首要的,但僅僅查目錄,怎能知道哪些有什么用處呢?我這才“考證”出老師藏的“四藏”并不是陳列品,而是都曾一一過目,心中有數的。

老師自己曾說年輕時看清代的《十朝圣訓》《朱批諭旨》《上諭內閣》等書,把各書按條剪開,分類歸并,稱它為《柱下備忘錄》。整理出的問題,即是已發表的《寧遠堂叢錄》。可惜只發表了幾條,僅是全份分類材料的幾百分之一。又曾說年輕時為應科舉考試,把許多八股文的書全都拆開,逐篇看去,分出優劣等級,重新分冊裝訂,以備精讀或略讀。后來還能背誦許多八股文的名篇給我們聽。這種干法,有誰肯干!又有幾人能做得到?

老師還極注意工具書,20世紀20年代時《叢書子目索引》一類的書還沒出版,老師帶了一班學生,編了一套各種叢書的索引,這些冊清稿,一直在自己書案旁邊書架上,后來雖有出版的,自己還是習慣查這份稿本。

另外還有其他書籍,本身并非工具書,但由于善于利用,而收到工具書的效果。例如一次有人拿來一副王引之寫的對聯,是集唐人詩句。一句知道作者,一句不知道。老師走到藏書的房間,不久出來,說了作者是誰。大家都很驚奇地問怎么知道的,原來有一種小本子的書,叫《詩句題解匯編》,是把唐宋著名詩人的名作每句按韻分編,查者按某句末字所屬的韻部去查即知。科舉考試除了考八股文外,還考“試帖詩”。這種詩絕大多數是以一句古代詩為題,應考者要知道這句的作者和全詩的內容,然后才好著筆,這種小冊子即是當時的“夾帶”,也就是今天所謂的“小抄”。現在“試帖詩”沒有人再作了,而這種“小抄”到了陳老師手中,卻成了查古人詩句的索引。這不過是一個例,其余不難類推。

1.學員規模和特性。經過多年的建設,各干部網絡學習平臺在規模上都取得了較大的進展,學員數量增大,覆蓋范圍變廣。學員的特性主要體現在學員年輕化及學員能力和需求差異較大。以上海干部在線學習城為例,參與網絡教育的干部成員,35歲以下的占46.84%,將近半數,可見干部網絡學員處于越來越年輕化的態勢。

胸中先有魚類分布的地圖,同時爛繩破布又都可拿來做網,何患不能竭澤而漁呢?

一指的批評和一字的考證

老師在談話時,時常風趣地用手向人一指。這無言的一指,有時是肯定的,有時是否定的。使被指者自己領會,得出結論。

一次作司鐸書院海棠詩,我用了“西府”一詞,另一位“同門”說:“恭王府當時稱西府呀?”老師笑著用手一指,然后說:“西府海棠啊!”這位“同門”說:“我想遠了。”又談到當時的美術系主任溥伒先生,他在清代的封爵是“貝子”。我說:“他是孛堇”,老師點點頭。這位“同門”又說:“什么孛堇?”老師不禁一愣,“哎”了一聲,用手一指,沒再說什么。我趕緊接著說:“就是貝子,《金史》作孛堇。”這位“同門”研究史學,偶然忘了金源官職。老師這無言的一指,不啻開了一次“必讀書目”。

老師讀書,從來不放過一個字。作歷史考證,有時一個很大的問題,都從一個字中突破、解決。

北京圖書館影印一冊于敏中的信札,都是從熱河行宮寄給在北京的陸錫熊的。陸錫熊那時正在編輯《四庫全書》,于的信札是指示編書問題的。全冊各信札絕大部分只寫日子,既少有月份,更沒有年份。里邊一札偶然記了大雨,老師即從它所在地區和下雨的情況鉤稽得知是某年某月,因而解決了這批信札大部分寫寄的時間,而為《四庫全書》編輯經過和進程得到許多旁證資料。這是從一個“雨”字解決的。

在考順治是否真曾出家的問題時,在蔣良騏編的《東華錄》中看到順治卒后若干日內,稱靈柩為“梓宮”,從某日以后稱靈柩為“寶宮”,再印證其他資料,證明“梓宮”是指木質的棺材,“寶宮”是指“寶瓶”,即是骨灰罐。于是證明順治是用火葬的。清代《實錄》屢經刪削修改,蔣良騏在乾隆時所摘錄的底本,還是沒太刪削的本子,還存留“寶宮”的字樣。《實錄》是官修的書,可見早期并沒諱言火葬。這是從一個“寶”字解決的。

書趣

清末學術界有一種風氣,即“經學講《公羊》,書法學北碑”。陳老師平生不講經學,但偶然談到經學問題時,還不免流露公羊學的觀點;對于書法,則非常反對學北碑。理由是刀刃所刻的效果與毛筆所寫的效果不同,勉強用毛錐去模擬刀刃的效果,必致矯揉造作,毫不自然。我有些首《論書絕句》,其中二首云:“題記龍門字勢雄,就中尤屬《始平公》。學書別有觀碑法,透過刀鋒看筆鋒。”“少談漢魏怕徒勞,簡牘摩挲未幾遭。豈獨甘卑愛唐宋,半生師筆不師刀。”曾謬蒙朋友稱賞,其實這只是陳老師藝術思想的韻語化罷了。

還有兩件事可以看到老師對于書法的態度:有一位退位的大總統,好臨《淳化閣帖》,筆法學包世臣。有人拿著他的字來問寫得如何,老師答說寫得好。問好在何處,回答是“連棗木紋都寫出來了”。宋代刻《淳化閣帖》是用棗木板子,后世屢經翻刻,越發失真。可見老師不是對北碑有什么偏惡,對學翻版的《閣帖》,也同樣不贊成的。另一事是解放前故宮博物院影印古代書畫,常由一位院長題簽,寫得字體歪斜,看著不太美觀。陳老師是博物院的理事,一次院中的工作人員拿來印本征求意見,老師說:“你們的書簽貼得好。”問好在何處,回答是:“一揭便掉。”原來老師所存的故宮影印本上所貼的書簽,都被揭掉了。

陳垣先生為啟功著作題寫的書名“啟功從稿”

老師寫信都用花箋紙,一筆似米芾又似董其昌的小行書,永遠那么勻稱,絕不潦草。看來每下筆時,都提防著人家收藏裝裱。藏書上的眉批和學生作業上的批語字跡是一樣的。黑板上的字,也是那樣。板書每行四五字,絕不寫到黑板下框處,怕后邊坐的學生看不見。寫哪些字,好像都曾計劃過的,但我卻不敢問:“您的板書還打草稿嗎?”后來無意中談到“備課”問題,老師說:“備課不但要準備教什么,還要思考怎樣教。哪些話寫黑板,哪些話不用寫。易懂的寫了是浪費,不易懂的不寫則學生不明白。”啊!原來黑板上寫什么,怎樣寫,老師確是都經過考慮的。

我在1964-1965年間,起草了一本小冊子,帶著稿子去請老師題簽。這時老師已經病了。我心里知道老師以后恐連這樣的書簽也不易多寫了,但又難于先給自己定出題目,請老師預寫。于是想出“啟功叢稿”四字。又說還有一本雜文,也求題簽。老師這時已不太能多談話,我就到旁的房間去坐。不多時間,秘書同志舉著疊墨筆寫的小書簽來了,我真喜出望外,怎能這樣快呢?原來老師凡見到學生有一點點“成績”,都是異常興奮的。最痛心的是這個小冊,從那年起,整整修改了十年,才得出版,而他老人家已不及見了!

現在我把回憶老師教導的千百分之一寫出來,如果能對今后的教育工作者有所幫助,也算我報了師恩的千百分之一!

老師逝世時,是1971年,那時還禍害橫行,縱有千言萬語,誰又敢見諸文字?當時私撰了一幅挽聯,曾向朋友述說,都勸我不要寫出。現在補寫在這里,以當“回向”吧!

依函丈卅九年,

信有師生同父子;

刊習作二三冊,

痛余文字答陶甄!