肝脂溶顆粒治療濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝的臨床觀察※

劉彥晶

(長春中醫藥大學附屬醫院,吉林 長春130021 )

酒精性脂肪肝是指因長期攝入大量酒精所引起的肝細胞內脂質蓄積超過肝濕重5%的肝損害性疾病,是臨床最常見的早期酒精性肝病之一,其發展為肝纖維化和肝硬化的危險性比單純性脂肪肝高[1]。近年來,在治療酒精性脂肪肝的過程中,中醫藥取得了較大的進展,尤其是在改善癥狀、減少不良反應及增強療效等方面發揮了明顯的優勢[2]。筆者應用肝脂溶顆粒治療濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝,臨床收效良好,現總結如下。

1 臨床資料

1.1一般資料60例病例均來自長春中醫藥大學附屬醫院肝脾胃病科2016年6月至2017年4月就診的門診患者,病程最短半年,最長7年。將患者隨機分為治療組和對照組,每組30例。治療組男24例,女6例;年齡25~64歲,平均(46.83±10.63)歲。對照組男22例,女8例;年齡23~65歲,平均(44.20±12.14)歲。兩組患者性別、年齡、病程及病情等比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準西醫診斷標準參考中華醫學會肝病學分會脂肪肝和酒精性肝病學組2010年修訂的《酒精性肝病診療指南》[3];中醫診斷及辨證標準參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]。

1.3納入標準年齡18~65周歲,男女不限;符合西醫酒精性脂肪肝的診斷標準者;中醫辨證符合濕熱蘊結夾瘀證者;谷草轉氨酶(AST)≤2倍正常值上限,谷丙轉氨酶(ALT)≤2倍正常值上限,血尿素氮(BUN)≤1.2倍正常值上限,肌酐(Cr)正常;簽署知情同意書者;入選前2周內未服用過保肝、降酶及降脂、減肥藥物者。

1.4排除標準急、慢性病毒性肝炎、藥物、代謝異常或中毒性肝損傷者;ALT、AST>正常值上限的2倍,總膽紅素(TBIL)>正常值上限的3倍,谷酰轉肽酶(GGT)>正常值上限的5倍者;合并心、腦、腎、肺、造血系統等嚴重原發性疾病、糖尿病、肝硬化及精神病者;妊娠、哺乳期或準備妊娠者;過敏體質或對本觀察所用藥物已知成分過敏者;近3個月內參加過其他臨床試驗者。

2 治療方法

2.1基礎治療所有患者均戒酒,給予營養支持。在戒酒的基礎上進食高蛋白、低脂飲食,并注意補充維生素B、C、K及葉酸。

2.2對照組給予多烯磷脂酰膽堿膠囊(賽諾菲安萬特北京制藥有限公司,國藥準字H20059010,228 mg/粒),每次456 mg,每日3次,口服。療程為4周。

2.3治療組給予肝脂溶顆粒(包括枳椇子、茯苓、澤瀉、丹參、郁金、山楂、海藻、決明子、大黃、黃芪、何首烏、木香等藥物),每次10 g,每日3次,溫開水沖服。療程為4周。

3 療效觀察

3.1觀察指標觀察患者的癥狀、體征變化情況;肝功能(ALT、AST、GGT)、血脂(TG、CHO)及肝纖維化指標(HA、LN、PC-Ⅲ、IV-C);肝/脾CT比值;以上指標治療前后各記錄1次。

3.2療效評定標準①療效標準。痊愈:臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%;顯效:臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少≥70%且<95%;有效:臨床癥狀、體征均有好轉,證候積分減少≥30%且<70%;無效:臨床癥狀、體征均無明顯改善,甚或加重,證候積分減少<30%[4]。證候積分=(治療前積分—治療后積分)/治療前積分×100%。總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。②肝/脾CT比值。彌漫性肝臟密度降低,0.7<肝/脾CT比值≤1.0者為輕度;0.5<肝/脾CT比值≤0.7者為中度;肝/脾CT比值≤0.5者為重度。臨床治愈:治療后肝/脾CT比值≥1;顯效:治療后肝/脾CT比值由重度變為輕度;有效:治療后肝/脾CT比值由重度變為中度或由中度變為輕度;無效:治療后肝/脾CT比值無變化甚至呈加重趨勢。

3.3統計學方法采用SPSS 18.0軟件進行統計學分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,等級資料采用Ridit分析,以P<0.05表示差異有統計學意義。

3.4結果

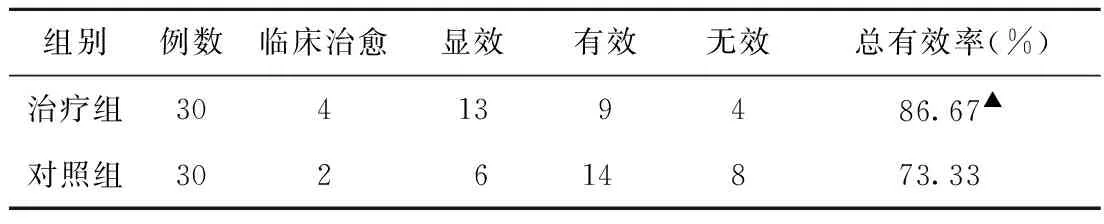

(1)臨床療效比較見表1。

表1 兩組濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝患者臨床療效比較(例)

注:與對照組比較,▲P<0.05

(2)中醫證候積分比較見表2。

表2 兩組濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝患者中醫證候積分變化的比較(分,

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

(3)肝功能情況比較見表3。

表3 兩組濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝患者治療前后肝功能情況比較

注:與本組治療前比較,△P<0.01;與對照組治療后比較,▲P<0.01

(4)血脂情況比較見表4。

表4 兩組濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝患者治療前后血脂情況比較

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

(5)肝纖維化指標比較見表5。

表5 兩組濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝患者治療前后肝纖維化指標比較

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

(6)肝/脾CT療效比較見表6。

表6 兩組濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝患者肝/脾CT比較(例)

注:與對照組比較,▲P<0.05

4 討論

酒精性脂肪肝根據臨床表現屬于“脅痛”“酒癖”“傷酒”“酒疸”“酒積”等范疇。對于本病的治療,西醫尚缺乏有效藥物。對于輕度酒精性脂肪肝患者給予戒酒、合理膳食、適當運動等措施,以控制血脂;中、重度患者根據病情給予戒酒、營養支持、防治并發癥等治療[5]。因此尋找本病的最佳治療方案是目前亟待解決的問題,而中醫的辨證論治突出了中醫藥治療酒精性脂肪肝的優勢。

劉鐵軍教授提出用清熱利濕、解毒通絡法治療酒精性脂肪肝,并制成院內制劑“肝脂溶顆粒”,主要用于治療濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝,臨床收效良好。肝脂溶顆粒中,枳椇子味甘、酸,性平,入心、脾經,解酒醉,專治酒積[6],為君藥。澤瀉利水滲濕,泄熱通淋;茯苓健脾利水,滲濕消腫;二藥清利濕熱,輔助君藥引濕熱從小便出,為臣藥。丹參活血化瘀止痛;郁金行氣疏肝解郁;山楂化痰消食散瘀;海藻消癥散結;四藥共奏化瘀散結的功效,并輔助君藥清解酒毒,行散經絡氣血之瘀滯。決明子清肝熱,散瘀結;大黃通腑泄熱,涼血解毒,瀉下清腸,消瘀散結,開瘀熱下行之路,為佐藥。何首烏補益肝腎,通便解毒;黃芪益氣健脾,升陽益胃,補益氣血,固其中氣,以求氣旺而血行暢,瘀化而脈道通,邪氣祛而正氣留守無傷。木香宣暢三焦,在上焦化心肺之氣,在中焦化脾胃之氣,在下焦化腎與膀胱之氣,以達到分解酒毒、保肝護肝之目的,為使藥。諸藥合用消而不伐,補而不滯,共奏清熱利濕、解毒通絡之功效。可見從清熱利濕、解毒通絡角度治療濕熱蘊結夾瘀型酒精性脂肪肝,既達到了保肝降脂的目的,又有防治肝纖維化的作用。