多西:將棲身之所變成家園

沈佳音 吳昱婷

中國建筑界總在抱怨自身沒有完整地經歷現代主義進程,并把這條歷史疤痕視為與國際建筑疏離的原罪。印度建筑的這一歷程,雖然尚未結出可供世界分享的果實,但卻繼承了嚴密而邏輯的傳承和超越關系。我們是否可能橫穿現代主義,找到自己的建筑語言和語法呢?

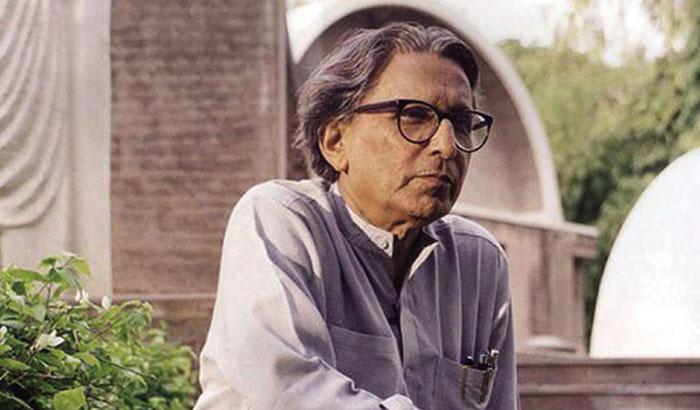

2018年3月7日(美國中部時間),91歲的印度建筑師巴克里希納·多西獲得了普利茲克獎,成為第一位獲此殊榮的印度人。

對于全球的建筑界,這都是一個有點陌生的名字。他一生中重要的建筑作品從未在印度之外,甚至連他個人的展覽也幾乎都沒有走出印度。

1950年,印度共和國成立,強烈渴望現代化。也在那一年,多西遇見了一生的精神導師、二十世紀現代主義建筑大師勒·柯布西耶,跟隨他規劃設計了一座全新的印度城市昌迪加爾。但在離開柯布西耶時,多西發誓不再使用那些與他有關的因素。

圣雄甘地和詩人泰戈爾也始終指引著多西。他發誓為最底層民眾提供適當的住所,他建立了印度最好的建筑學院,最終發展出一套與印度的人文地理、歷史傳統和時代變遷相和諧的建筑詞匯。正如普利茲克獎的頒獎詞所說,六十多年來,多西“始終堅持創造嚴謹認真、遠離浮華、絕不追隨潮流的建筑”。

與大師同行

多西1927年出生在印度浦那一個幾世同堂的大家庭里,在印度神話、故事、儀式和慶典的滋養中長大。家族里祖父輩均從事家具業的環境,啟蒙了多西對于藝術和空間的探索。20歲的多西進入孟買Sir J.J.建筑學院學習時,印度剛剛擺脫英國的殖民統治,在國內全面開啟了現代化進程。

在這股潮流中,1950年,即將畢業的多西前往英國進修。在倫敦聽說國際現代建筑協會即將在霍茲登舉辦會議,就隨即爭取到了以觀察員身份參加這次大會的機會。到了現場,他發現他們正在討論即將新建的印度城市昌迪加爾,瑞士籍建筑師柯布西耶將主持這一項目。

與此同時,多西還發現自己竟是現場唯一一個出席的印度人。他們問了多西很多問題,比如昌迪加爾的含義等,這讓多西鼓起勇氣詢問是否有機會參加這個項目。柯布西耶沒有立刻回答,而是讓多西手寫了一份申請書,又投擲了隨身攜帶的硬幣,多西幸運地通過了考驗。

1947年,印巴分治使得領土被重新劃分,隨之誕生了昌迪加爾這樣一座身兼三省“省會”的新城。昌迪加爾是一座平地而起的城市,印度政府希望通過引進西方重要建筑師打造現代印度的符號。

柯布西耶擔負起了這個城市的規劃,歷時14年,多西追隨其左右。最初,多西只是一個初出茅廬的建筑系學生,甚至根本不會講法語。一開始,他們只能靠眼神、肢體語言以及草圖交流。

而對于印度,柯布西耶也是一個“新人”,他面臨巨大的挑戰:一方面是印度這個國家在經濟、科技和氣候方面所受到的束縛,另一方面還要呼應如此龐大入口對于新世紀的憧憬。

有一天,柯布西耶要經過新德里前往巴黎,多西躊躇著問他是否可以同道。“不,”他說,“我從不與人同行,即使那人是我秘書。他們既不守時還總是在車上浪費時間。”但不知為何柯布西耶又突然改變主意,說道:“好吧,你可以來,不過早上七點你得準時到達巴士站。”

他們在途中談及了甘地、昌迪加爾和圣雄甘地紀念碑。到達新德里時,已是午餐時分,柯布西耶帶他去了當地有名的莫提馬哈爾餐廳,點了兩份唐多里雞和各種莫臥兒菜肴。柯布西耶一邊吃一邊稱贊道:“山里來的雞,只有骨頭沒有肉,但味道極好。我喜歡。”多西很詫異柯布西耶已經如此融入當地生活。

建成之后,昌迪加爾的很多問題逐漸顯現,比如建筑之間間距過大,城市人群分隔嚴重。多西清楚地看到這座精心設計的城市并不適合印度人:“昌迪加爾甚至都不會被視作印度城市。在這里我們領略到的是勒·柯布西耶關于未來的生活理念,而非印度生活。在昌迪加爾,印度人之間的這種相互依存的社交、經濟關系從未得到認真考慮。”

不過,多西認為將昌迪加爾的所有問題都歸咎于柯布西耶并不公平。“其中很多是可以避免的,柯布西耶并沒有收到過對方案的置疑。所有參與項目的人員都過于敬重他——既是天才又是外國人。因此,他們覺得不可能出錯,也不會主動和他討論功能問題。柯布西耶沒有問,項目人員也不提,所以雙方都有責任。無論什么時候,印度人通常都對外國人過于殷勤。”

此外,多西又將另一位建筑大師路易·康引薦給了艾哈邁達巴德城,合作完成了一系列項目。“兩位大師為印度展示了完全不同的建筑設計觀,這才是我應該學習的東西,我應該找到屬于自己的路。邀請并借鑒他人的根本原因就是為了幫助我們開辟新的道路。”

深耕本土

無論如何,柯布西耶都徹底改變了多西的職業生涯。“除了建筑,他還教我如何做戰略家,如何處理音樂,如何看待事物以及如何保持開朗。”柯布西耶曾為多西畫過一幅畫,上面有一顆星星,星星上浮著一朵云,再上頭是一把匕首。“你可以一直仰望星星,但要牢記星星后頭有云,云的背后還有匕首。”

多西工作室的墻上掛著柯布西耶的畫像,黑框圓眼鏡的柯布西耶回頭看著的那個方向正是多西的制圖桌。多西稱柯布為“Guru”(精神導師),重要項目出來時,他都會有意無意地問問照片里的Guru,方向是否正確。

但離開柯布西耶時,多西發誓絕不模仿他。多西經歷了甘地和泰戈爾領導的印度獨立運動,這對他影響至深。多西有著強烈的民族自豪感,印度管理學院班加羅爾分校顯示了多西對印度古典的癡迷,建筑結構的咬合回響著節奏、動態和時間的微妙變化,營造出一場絕妙的體驗。他的工作室骨子里也很印度,他相信這正是柯布西耶想要看到的,“要做和當地有關的事情”。

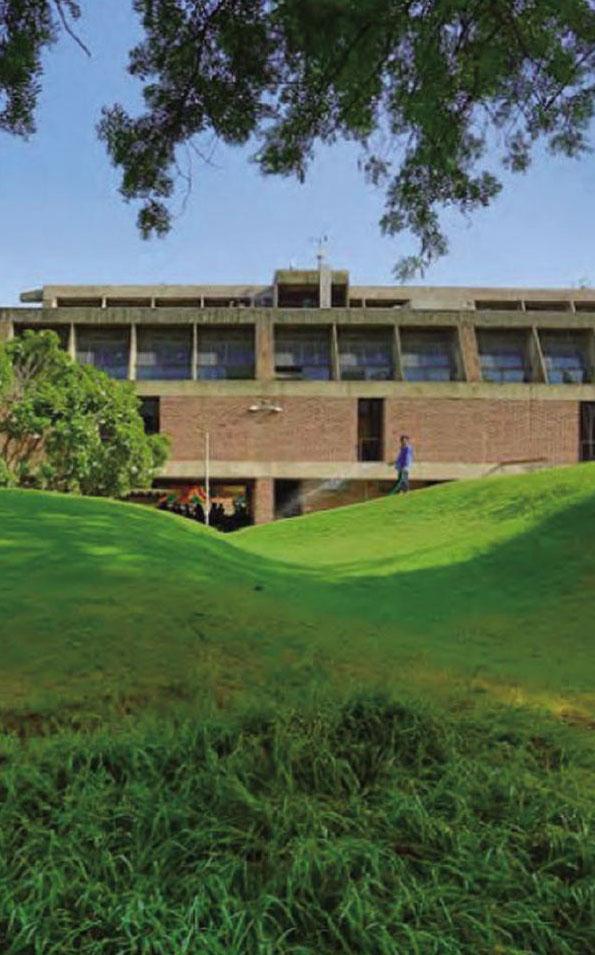

多西驚喜地發現自己找到了“自由”,不過,他也意識到僅憑一己之力是不夠的。35歲時,他創辦了建筑學院,即艾哈邁達巴德環境規劃與技術中心(CEPT)。“我們的社會一直都受到外來教育體系余孽的影響,但我們的世界還是有點不一樣的。我們的國情不同,我們的氣候不同、文化不同、習俗不同,為什么我們就不能做些適合自己國家的事情?”今天,CEPT已成為印度現代建筑與規劃教育的先鋒與源頭。

多西創建CEPT時資金有限,福特基金會主席問他為什么不申請一筆基金?多西回答說:“我和教職人員秉承節儉,所以實在沒有必要。”學校就在這樣的環境中誕生了,成為一個提問和開放的探索之地。

多西時常想起甘地的話語:“我不想讓我的房子四面高墻聳立,不想讓我的窗戶密不透風。讓所有土地孕育的文化在我的房屋周圍盡情吹拂,但我不想被其中任何一個吹得站不住腳。”在過去60多年中,他所設計的每一所學校和教育機構都沒有圍墻,建筑形式幾乎消融在開放空間之中,即學無邊界。

多西的工作室名為“桑珈”,意為“在一起”,是艾哈邁達巴德建筑師和學生集會的場所。上海當代藝術博物館館長龔彥曾在那里聽過多西一次講課,學生和老師們席地而坐,討論激烈,每個人的表情都那么的全神貫注,有種天將降大任的使命感。那種氛圍讓龔彥久違,至今難忘。

多西一輩子沒有在印度以外的地方做過建筑。對于他來說,印度已經足夠了。龔彥流連于多西一個又一個作品,“多西所有項目都帶有濃烈的感情色彩和人文關懷”。在洞穴畫廊,多西創造了很多神話想象,他設想有很多烏龜從地里鉆了出來伸出脖子,然后一條眼鏡蛇貫穿其中。采光是依靠向上的開孔(也就是烏龜的脖子),每個圓頂都有自己的開口,當光照進來的時候,只能看到畫廊的一部分,某幅作品必須在每天的特定時段才能看得到。

居者有其屋

多西小時候在浦那曾遇到過一個可憐的女人,她大清早就來到他祖父的木工店哭訴,說自己被酗酒的丈夫搶劫。那天晚上多西跑到她家,看到這個男人如何搶了自己妻子的錢重新又去買酒喝。

成年后的多西,始終沒有忘記那一幕。有時他走在艾哈邁德巴德的街頭,看到成百上千的人住在貧民窟里或者躺在馬路上,沒有工作,或無所事事。他就想:“難道作為建筑師我們不應該做點什么嗎?我們不應該只為那些有錢的客戶進行服務,所以我選擇為那些對建筑沒有概念的貧苦階層服務。我同樣也曾有過艱難的生活,當你真的有了這樣的經歷后,你就會覺得世界上有很多像你一樣的貧苦之人,這個世界不只屬于那些有大房子、大花園和好工作的人。”

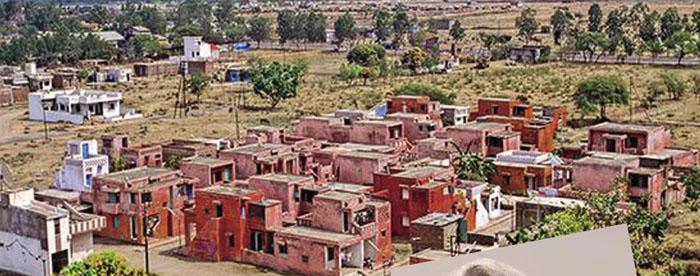

多西在20世紀50年代承接了他的首個低收入住房項目,“看起來我應該宣誓并畢生銘記:為最底層民眾提供適當的住所”。他通過一系列項目履行了這個誓言:1989年印度中西部印多爾的阿冉亞低造價住宅項目、1982年印度艾哈邁達巴德的合作中等收入住房等。

阿冉亞低造價住宅項目的初衷是為了給居住在貧民窟的人民提供重新建造的住所。每一個居民都分配到30平方米左右的地塊,擁有衛生、電力等基礎設施。與此同時,多西的設計并不是標準化的,而是開放性的。他給了居民像樂高一樣的各種可能,讓居民可以根據自己的需求來創造個人空間,比如你可以在這里建一個陽臺,也可以搭一個圍欄。等到他們有一定的經濟實力的時候,也能逐步在原有建筑上進行加蓋。

30年后,他們再去這個項目回訪時發現居住在這里的不再是貧下階層了,他們現在已經是中等收入階層了。他們的孩子會去英語學校,他們擁有了摩托車,甚至汽車。他們把自己的臨時庇護所改造成了三層小樓,成為真正的家。

多西的外孫女庫什努·胡弗稱他為“無畏的建筑師”。她說,有一次,當多西在城里考察時,政府官員給他展示一塊地,他就問了這塊地的用途。政府官員說:“我認為您作為建筑師是不會感興趣的,因為這塊地是留給經濟弱勢階層的。”多西當即表示:“不,這恰恰是我感興趣的。”

這也是普利茲克獎青睞多西的原因之一。“多西教授曾經說過,‘設計將棲身之處變成家園,將住房變成社區,并將城市變成吸引機遇的磁場,”普利茲克先生評論道,“巴克里希納·多西畢生的工作真正地見證了獎項的使命——展現建筑的藝術性,并為人類貢獻無價的服務。我很榮幸能夠在獎項的40周年之際,將這一殊榮頒發給一位為我們所有人辛勤奉獻60多年的建筑師。”

棲居的慶典

2014年10月,秋天的印度依舊酷熱難當,龔彥偶然間在印度新德里國家現代美術館看到了多西的建筑回顧展。那晚,博物館的走廊里、石凳上鋪著白蓮花瓣,展廳門口掛著柯布西耶、泰戈爾、甘地的照片,人們簇擁著身著黑色古爾達的多西。

在多西的建筑里,龔彥看到時間的流淌,看到藍天、酷暑、熱風、冷月,看到宇宙能量在虛實之間的變化。在她看來,多西深得兩位現代主義大師的衣缽,從他們身上汲取方法的同時結合本地居民的實際需求,因地制宜地進行實踐。“他像冥想者,像一個走鋼絲的人那樣重讀歷史,調研原住民生活習性,分析地理和氣候條件,通過對多樣的現代性的思考走出現代主義的迷信,這是一條多么綿延而自覺的發現和創造之旅啊。”

那晚龔彥激動不已,她下定決心要在中國為多西辦一次展覽:“中國建筑界總在抱怨自身沒有完整地經歷現代主義進程,并把這條歷史疤痕視為與國際建筑疏離的原罪。印度建筑的這一歷程,雖然尚未結出可供世界分享的果實,但卻繼承了嚴密而邏輯的傳承和超越關系。我們是否可能橫穿現代主義,找到自己的建筑語言和語法呢?”

對于龔彥3年持續不斷的邀請,多西有些驚訝,他的世界只有寫作、講課、繪畫和瑜伽,而無心經營自己的社會身份。“在我們做多西展覽之前,中國建筑界對多西的認識幾乎為零。這并不需要羞愧,因為在歐洲,除了很小的學術圈,各大重要美術館、小有名氣的建筑師和出版社對多西都一無所知。我向他們介紹時,他們也只在意多西和兩位大師的交集,而對多西自己的設計無從評論。”龔彥說。

2017年,上海當代藝術博物館舉辦了“棲居的慶典真實·虛擬·想象——巴克里希納·多西建筑回顧展”,這是多西首次在非印度地區舉辦個展。90歲的多西也來到現場,在印度音樂的環繞下,帶領中國觀眾在他的作品間穿梭體驗。“我的作品就是我人生的故事,不斷演進、變化和探尋……試圖剝離建筑的角色,將目光聚焦生活本身。”

(周青薦自《看天下》)