茶道藝術里的藝術

蔡榮章

茶道藝術是要表現茶道的美,茶道的美分布在泡茶、奉茶、茶湯之間。這些的“美”是自然存在的,但是不一定都表現得很美,因為美有不同的層次,談不上美的泡茶、奉茶、茶湯,我們是不會喜歡的,也不會把它視為茶道藝術。

談得上美的事物經常存在于我們身邊,如美麗的山光水色、美麗的花朵或落葉、美麗的人體,但是這種自然存在的美不會自動存在泡茶奉茶與茶湯之間。茶道藝術的美是泡茶者將泡茶、奉茶、茶湯的美呈現出來,而且呈現得有一定的高度,是人為創作出來的。

泡茶師與品茗者在開始的“賞茶”時,要專心了解茶的發酵程度、揉捻程度、焙火的輕重、陳化的狀況、葉子的老嫩、葉形的大小、整碎白勺情形,以便決定接下來的置茶量、用水的溫度、浸泡的時間。這樣的專注程度與泡茶師平時養成的執壺手法、操作方式即構成了泡茶的美感與泡茶的藝術性,用以泡茶的壺、盅、杯與煮水壺、茶巾等這時也參與了美感與藝術的構成要素。這時的品茗者要與泡茶者同步關注茶葉,同步在心里頭判斷置茶量、水溫與浸泡時間,如果品茗者分神去聊天玩手機,泡茶的過程將變得不美,泡茶者很難將泡茶創作成一件藝術作品。

茶葉泡到最恰當的時候,泡茶師會很有把握地提起茶壺,將茶湯倒入茶盅,再將茶湯分倒到每個杯子內。或端起“奉茶盤”奉茶,或由品茗者自行端起。這時的茶湯與杯子是泡茶師完成的茶湯作品,茶湯閃耀著美麗的顏色,飄送出美的香氣。杯子的形態與泡茶師奉茶的儀態形成了奉茶的美感,這不只是奉茶的誠意與泡茶者的專業造成情緒的美,茶杯的質地也一起造就了茶湯的質感,猶如泡茶用水與泡茶技術一般,都變成了茶湯美的組成部分。泡茶者、品茗者、杯子共同參與了“奉茶”這個過程的藝術性。

茶湯是整個茶道藝術的最終作品,也進入到了飲用的階段。首先接觸到的是湯色帶給我們的發酵程度、焙火程度、陳化程度、濃淡程度的信息,接下來是鼻子欣賞到的香氣,不同的發酵、焙火、陳化、濃淡程度是造成不同香氣的根源。最后是飲用的階段,喝進口腔后,馬上又察覺到了香氣的個性與強弱,這是口腔上顎的“后鼻腔”傳出來的信息。口腔的上下左右前后也感受到了苦、澀、甘、活等各種“味”與“覺”信息,這些味與覺又形成了這泡茶的“茶性”。前面色香味的元素構成了茶湯之美的整體表現,其間的組合,也就是各種成分的“組配”(泡茶師利用茶量、水溫、時間、器物材質的搭配所形成),告訴我們這件茶湯作品的美感程度與藝術含量的高低。

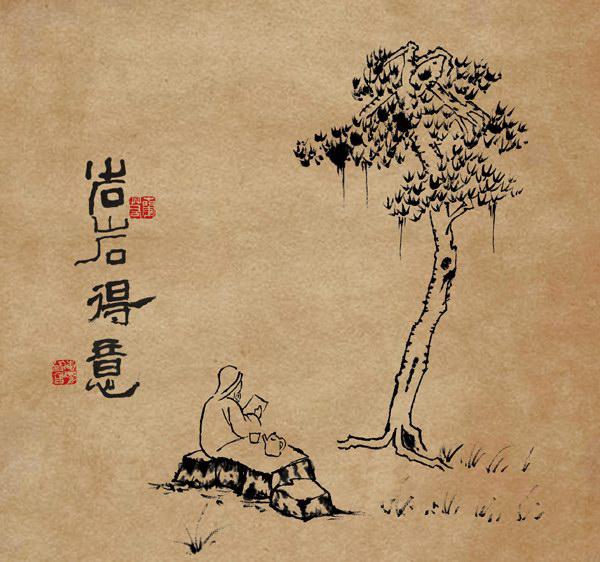

喝完茶,泡茶師往往會把泡過的茶葉淘出一部分放在盤上讓品茗者欣賞,這時茶葉在奉獻完它一生的精華后,赤裸裸地展現給大家觀看。泡茶師與品茗者這時可以從剛才賞茶、泡茶、喝茶及這時眼前的葉底回顧起茶葉的前世與今生,前世是在茶樹生長與茶廠制作的情形,今生是泡茶的過程與茶湯的表現。

泡茶、奉茶、茶湯是茶道藝術“美與藝術”呈現的過程與道場,茶道藝術家會設法找尋適合自己創作的茶葉,然后在泡茶、奉茶、喝茶間盡自己所能地表現茶道藝術的美,使自己與品茗者享受到茶道藝術這件作品的藝術性。