靈鵲新成織女橋明清宮廷七夕風俗掇瑣

徐文躍

自由學者,主要研究方向為中國古代服飾史、中國古代絲綢藝術

故宮博物院藏有明代灑線繡牛郎織女圖經皮一件,經皮略呈方形,以紅色直徑紗為地,再用紅、綠、黃、白等色絨線、衣線及捻金線繡制七夕牛女鵲橋相會的場景。經皮底部居中為波光粼粼的銀河,銀河之上橫跨一橋,橋的兩端牛郎織女相對站立,盡處繡出湖石及靈芝,橋下及銀河之上喜鵲云集。牛郎、織女均作仙人裝束,手持笏板,并附頭光,前導侍者提爐,后從侍者掌扇,牛郎織女往橋中間相向而行,為祥云所籠罩。遠處,天宮樓闕亦隱現于祥云之中。經皮上方左右空中繡出星宿中的牛宿、女宿,牛郎一側為三星,織女一側為四星。經皮上下各繡以五彩流云。此經皮原由補子改做而成,與之類似的另見于境外收藏。境外所藏的也是方補,紋樣、布局都與故宮博物院藏的這件類似,唯補子作對開不作整片,隨侍的是侍女與童子,牛郎織女細部與故宮所藏稍有差異。

此類鵲橋補子除了以牛郎、織女、烏鵲、拱橋作為主體裝飾之外,還另有式樣,對主體均作減省,僅保留牛、女相會時所需的拱橋,并以龍紋作為裝飾。北京藝術博物館藏有「紅紗地灑線繡云龍戲水片」、「紅紗地灑線繡云龍紋方補」,兩件方補的紋樣、布局乃至尺寸、質地皆無二致,唯細微處略有差異。補子正中,一條銀河縱貫上下,一橋橫跨銀河之上,橋的兩端為升龍各一,雙龍龍發上揚,龍嘴開張,龍身扭動朝向銀河,前伸一爪緊抓寶珠托舉過頂。雙龍及身后的天宮樓闕,均在祥云的籠罩之中。空中亦繡有牛、女二宿,左為三星,右為四星。明末宮中,服飾之上多作應景紋樣,七夕時節宮眷例有鵲橋補服。沈德符《萬歷野獲編》卷二「七夕」條記載:「七夕,暑退涼至,自是一年佳候。至于曝衣穿針、鵲橋牛女,所不論也。宋世,禁中以金銀摩睺羅為玩具,分賜大臣。今內廷雖尚設乞巧山子,兵仗局進乞巧針,至宮嬪輩則皆衣鵲橋補服,而外廷侍從不及拜賜矣。」劉若愚《酌中志》卷二十「飲食好尚紀略」也說:「七月初七日,七夕節,宮眷穿鵲橋補子。宮中設乞巧山子,兵仗局伺候乞巧針。」高兆《啟禎宮詞》并有句云:「七夕金針進印監,掌宮催著鵲橋衫。旋來乞巧山前立,守看蛛絲結玉函。」

明 灑線繡牛郎織女圖經皮故宮博物院藏

明 灑線繡鵲橋補子私人藏

明 紅紗地灑線繡云龍紋方補北京藝術博物館藏

有明一代,七夕鵲橋牛女之說、穿針乞巧之俗,并不限于宮中,民間更為流行。沈榜《宛署雜記》卷十七記宛平土俗有「七月浮巧針」,謂「七月七日,民間有女家各以碗水暴(曝)日下,令女自投小針泛之水面,徐視水底,日影或散如花,動如云,細如線,粗如槌,因以卜女之巧」。陸啟浤《北京歲華記》則稱:「七夕,宮中最重。各家俱設宴星河下,老丑婦則否。兒女對銀河作拜,市上賣巧果,人家所有魚鳥什器,悉剪形肖之,五色俱備。」文震亨《長物志》卷五「懸畫月令」條還專門開列了各個時節宜于懸掛的圖畫,內云「七夕宜穿針乞巧、天孫織女、樓閣、芭蕉、仕女等圖」,并稱「皆隨時懸掛,以見歲時節序」。張瀚《松窗夢語》卷七「時序紀」也說:「今世俗七夕婦女陳瓜果于幾筵,望月穿針,以為乞巧。」七夕節物與節俗,不唯見于其時的方志、筆記,也見于世情小說。馮夢龍《醒世恒言》卷二十六「薛錄事魚服證仙」的故事就對七夕有過一段鋪陳:「元來七夕之期,不論大小人家,少不得具些酒果為乞巧穿針之宴。你道怎么叫做乞巧穿針?只因天帝有個女兒,喚做織女星,日夜辛勤織纴。天帝愛其勤謹,配與牽牛星為婦。誰知織女自嫁牛郎之后,貪歡眷戀,卻又好梳妝打扮,每日只是梳頭,再不去調梭弄織。天帝嗔怒,罰織女住在天河之東,牛郎住在天河之西。一年只許相會一度,正是七月七日。到這一日,卻教喜鵲替他在天河上填河而渡。因此世人守他渡河時分,皆于星月之下,將彩線去穿針眼。穿得過的,便為得巧;穿不過的,便不得巧,以此卜一年的巧拙。」凡此,俱可見出七夕的重要,神話與節俗的普及。

清 陳枚 山水樓閣圖冊(十二開選一)縱三一·一厘米 橫二六·一厘米故宮博物院藏

清 胡錫珪 芭蕉仕女圖軸紙本設色 縱一三四·五厘米橫三二·五厘米故宮博物院藏

清 沙馥 芭蕉仕女圖軸紙本設色 縱九二厘米 橫三一厘米故宮博物院藏

清 禹之鼎 芭蕉仕女圖軸紙本水墨 縱八七·五厘米 橫三五·七厘米故宮博物院藏

牛郎織女的故事出現甚早,先秦已見雛形。《詩經·小雅·大東》就已提及織女、牽牛在內的六個星宿的名稱,且將二者賦予人格化特征。至戰國末期,故事更具情節,湖北云夢睡虎地秦簡《日書》就曾語及牽牛娶織女。到了漢代,牛郎織女故事更為流行,當時的石雕、畫像石、壁畫等對此均有表現。二〇〇九年陜西靖邊楊橋畔二村南側渠樹壕漢墓前室頂部所繪的星象圖,其中就有織女、牽牛二星及對應的具象人物織女、牛郎。織女坐于織機旁,作織布狀,牛郎則手牽白色的公牛,作跽坐狀。時至魏晉,故事又有所發展,出現牛郎織女七月七日才得以相會的說法。曹植《洛神賦》「嘆匏瓜之無匹兮,詠牽牛之獨處」句后,李善引曹植《九詠》注云:「牽牛為夫,織女為婦。織女、牽牛之星,各處河鼓之旁,七月七日乃得一會。」傅玄《擬天問》曰:「七月七日,牽牛織女時會天河。」宗懔《荊楚歲時記》也說「七月七曰,為牽牛織女聚會之夜」,其后并加按語點出牛郎織女二神之名,謂「《春秋斗運樞》云『牽牛,神名略』。石氏《星經》云『牽牛,名天關』。《佐助期》云『織女,神名收陰』」。而七夕乞巧之俗也在這一時期出現,《荊楚歲時記》記載:「是夕,人家婦女結彩縷,穿七孔針,或以金銀鍮石為針,陳瓜果于庭中以乞巧,有喜子網于瓜上,則以為符應。」

西漢 星象圖壁畫(局部)陜西省考古研究院藏

南北朝時期,牛郎織女故事中又增添烏鵲填河架橋的情節。庾肩吾《七夕詩》云:「玉匣卷懸衣,針縷開夜扉。姮娥隨月落,織女逐星移。離前看促夜,別后對空機。寄語雕凌鵲,填河未可飛。」至唐宋時,烏鵲填河架橋之說風行。唐人同樣題為《七夕》的眾多詩歌中,鵲橋屢被提及。「烏鵲橋成上界通,千秋靈會此宵同」;(劉威《七夕》)「今日云軿渡鵲橋,應非脈脈與迢迢。家人競喜開妝鏡,月下穿針拜九霄」;(權德輿《七夕》)「烏鵲橋頭雙扇開,年年一度過河來」;(李郢《七夕》)「豈能無意酬烏鵲,惟與蜘蛛乞巧絲」;(李商隱《辛未七夕》)「一道鵲橋橫渺渺,千聲玉佩過玲玲」(徐凝《七夕》)等皆為其例。韓鄂《歲華紀麗》卷三「鵲橋已成」條引《風俗通》云:「織女七夕當渡河,使鵲為橋。」陳元靚《歲時廣記》卷二十六「架鵲橋」條引《風土記》亦云:「織女七夕當渡河,使鵲為橋。」同書卷二十六「無稽考」條又說:「《學林新編》,世傳織女嫁牽牛,渡河相會。按《史記》《晉天文志》云:河鼓星在織女、牽牛二星之間。世俗因傳渡河之說,媟瀆上象,無所根據。《淮南子》云:烏鵲填河成橋而渡織女。《荊楚歲時記》云:七夕,河漢間奕奕有光景,以此為侯,是牛女相過。」文后且稱「其說皆恠(怪)誕」,乃認為烏鵲填河、牛女相會為無稽,然而正亦說明當時此說的流行。羅愿《爾雅翼》卷十三「釋鳥」,于「鵲」條下稱:「涉秋七日,首無故皆髡。相傳以為是日河皷與織女會于漢東,役烏鵲為梁以渡,故毛皆脫去。」

清 象牙染雕喜鵲式盒長一七厘米 高六·三厘米故宮博物院藏

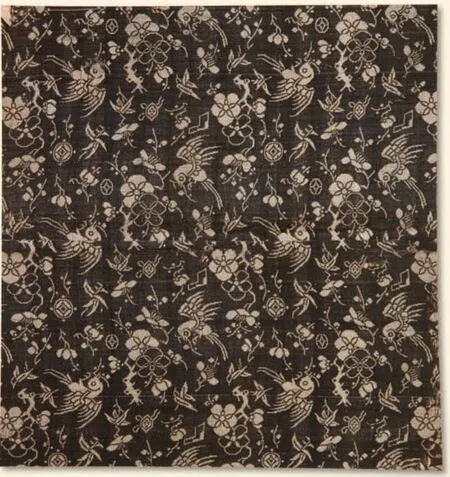

清 青色地梅鵲紋雙層錦裱片故宮博物院藏

清 粉色喜鵲松月紋花緞及局部故宮博物院藏

近代 徐悲鴻 雙鵲圖軸紙本設色 縱六〇·七厘米 橫五三厘米故宮博物院藏

烏鵲填河架橋之說盛于唐宋,乞巧之俗也在此時普及開來。王仁裕《開元天寶遺事》卷下「蛛絲卜巧」條記:「帝與貴妃每至七月七日夜,在華清宮游宴,時宮女輩陳瓜花酒饌列于庭中,求恩于牽牛、織女星也。又各捉蜘蛛于小合中,至曉開視蛛網稀密,以為得巧之候。密者言巧多,稀者言巧少。民間亦效之。」同書卷下「乞巧樓」條也稱七夕之夜,「宮中以錦結成樓殿,高百尺,上可以勝數十人,陳以瓜果、酒炙,設坐具,以祀牛、女二星。嬪妃各以九孔針、五色線向月穿之,過者為得巧之候。動清商之曲,宴樂達旦,士民之家皆效之」。宮中的流行,進而帶動民間的效仿,就連僻處一方的敦煌也盛行一時,現存唐

近代 徐悲鴻 雙鵲秋艷圖軸紙本設色 縱九二·一厘米 橫三四·三厘米故宮博物院藏

末五代的敦煌文書中,就屢屢可見乞巧之俗。鄭余慶《大唐新定吉兇書儀》(S.6537)專有「節候賞物」一節羅列一年之中各個時節相宜的物事,內云「七月七日賞金針、織女臺、巧果花、爐餅」;(楊琳《〈大唐新定吉兇書儀·節候賞物第二〉校證》,《敦煌研究》二〇一一年第一期)《雜抄》(P.2721)亦有云:「七月七日何謂?看牽牛織女,女人穿針乞巧。」(韓巧梅《敦煌寫本〈珠玉抄〉研究》,西北師范大學碩士學位論文,二〇一二年,二一頁)而《七夕乞巧詩》(S.2104)、《時文規范》(S.2832)等也有乞巧相關的內容。至宋,乞巧之俗更盛于前,關于七夕節的盛況在孟元老《東京夢華錄》、吳自牧《夢粱錄》和周密《武林舊事》中皆有記載。七月初六、初七,富貴之家多結乞巧樓于庭院之中,鋪陳磨喝樂、花瓜、酒炙、筆硯、針線,女子焚香而拜,乞巧庭中。望月穿針,或者放小蜘蛛于盒內,翌日開視,如果蜘蛛結網圓正,則認為是得巧。《夢粱錄》中并稱內庭與貴宅「于數日前,以紅雞、果食、時新果品互相饋送。禁中意思蜜煎局亦以鵲橋仙故事,先以水蜜木瓜進入」。《武林舊事》則稱「大抵皆中原舊俗也」,文后又說「宮姬市娃,冠花衣領皆以乞巧時物為飾焉」。

七夕節在祈愿得巧之外,又有祈愿富貴、壽考、得子的。徐堅等著《初學記》卷四歲時部下「七月七日第九」條引《風土記》云:「七月七日,其夜灑掃于庭,露施幾筵,設酒酺時果,散香粉于(筵上,以祈)河鼓、織女,言此二星神當會。守夜者咸懷私愿,或云見天漢中有弈弈白氣,有耀五色,以此為征應。見者便拜,而愿乞富乞壽,無子乞子,唯得乞一,不得兼求,三年乃得言之,頗有受其祚者。」李昉等編《太平廣記》卷十九「神仙十九·郭子儀」條引《神仙感遇傳》稱「既夜,忽見左右皆有赤光,仰視空中,見軿輜車繡屋中,有一美女,坐床垂足,自天而下,俯視。子儀拜祝云:『今七月七日,必是織女降臨,愿賜長壽富貴。』女笑曰:『大富貴,亦壽考。』言訖,冉冉升天,猶正視子儀,良久而隱」,后謂「(郭)子儀后立功貴盛,威望烜赫。……其后拜太尉尚書令尚父,年九十而薨」。節俗的發展,使得七夕乞巧之俗廣為人知,而乞富、乞壽、乞子反倒在后世鮮為人知。

唐末五代敦煌文書《七夕乞巧詩》大英圖書館藏

唐宋時人對七夕的看重,與乞巧風俗的流行,相應地也反映在當時的工藝品上。如一件宋金時期的唐王游月宮故事鏡,實則表現的是牛郎織女鵲橋相會的畫面。該鏡八出菱花形邊,圓紐,窄素緣。銅鏡上方兩朵祥云上升起一輪圓月,其下空中左右兩邊共計鵲鳥四只,朝向拱橋而飛,下方銀河之上架一拱橋,橋上兩端牛郎織女在侍者的護衛下向橋中間行進,牛郎居右,織女居左。牛郎頭戴通天冠,著絳紗袍,腰束帶,雙手持笏板,躬身前傾作拜謁狀,其后侍者二人手持斧鉞;織女頭戴鳳冠,著大袖衫,雙手攏袖于前,其后侍女二人肩扛羽翣,牛郎織女皆為祥云所籠罩。于其上方空中各飾以三星、四星。除八出菱花形外,這類銅鏡還有作圓形的,只是在細部上略有差別,可見陜西西安市文物保護研究所、湖南省博物館所藏。這類銅鏡既見于傳世,又有出土,存世不少,明代牛郎織女鵲橋相會補子的圖式即取自這類銅鏡。

閱讀鏈接

唐代的歲時節物

—

◎ 元日則有屠蘇酒、五辛盤、校牙餳,人日則有煎餅,上元則有絲籠,二月二日則有迎富貴果子,三月三日則有鏤人,寒食則有假蓊雞球、鏤雞子、千堆蒸餅、餳粥,四月八日則有糕糜,五月五日則有百索粽子,夏至則有結杏子,七月七日則有金針、織女臺、乞巧果子,八月一日則有點灸杖子,九月九日則有茱萸、菊花酒、糕,臘日則有口脂、面藥、澡豆,立春則有采勝、雞、燕、生菜。——龐元英《文昌雜錄》卷三

宋金時期 菱花形牛郎織女鵲橋相會故事鏡私人藏

宋金時期 牛郎織女鵲橋相會銅鏡私人藏

入元,七夕乞巧之風不替。大都風俗,宮庭宰輔、士庶之家在七夕之夜,大多搭造大棚,張掛七夕牽牛織女圖,盛陳瓜果、酒餅、蔬菜、肉脯等物,邀請親眷、小姐、女流,作巧節會,稱為女孩兒節。(熊夢祥《析津志輯佚》,北京古籍出版社,一九八三年,二二〇頁)歐陽玄《漁家傲》詞十二首,其一亦有句云:「七月都城爭乞巧,荷花旖旎新棚笊。籠袖嬌民兒女狡。偏相攪,穿針月下濃汝佼。」迨至清代,七夕風俗因仍前朝,其時宮中亦甚流行。拜月乞巧之外,同時并有牛、女星君之祭及《仕女乞巧》等節令承應戲的搬演。清初宮中乞巧,雍正以后例于圓明園西峰秀色舉行。《清宮遺聞》卷二「宮闈歲時紀四」載:「七月七日,祭牛女,宮殿監司其事。西峰秀色,為御園四十景之一,七夕巧筵,曩時常設于此,有彩棚蛛盒之勝。乾隆御制詩云『西峰秀色靄宵煙,又試新秋乞巧筵』,蓋紀實也。」故宮博物院藏有《胤禛十二月景行樂圖》,共十二幅,按月令描繪了雍正年間宮中的應景行事。其中七月乞巧對應的景點正為圓明園西峰秀色。臺北故宮博物院所藏的《十二月月令圖》共十二幅,與《胤禛十二月行樂圖》大同小異,描繪了乾隆年間宮中的歲時節令與其節俗,其七表現的也正是七夕乞巧。圓明園被焚后,七夕應景的行事改在西苑的紫光閣舉行。清末繼昌《行素齋雜記》卷下記云:「每歲七夕,皇上駕幸紫光閣,皇后妃嬪皆隨侍,南府供奉獻劇三出,亦乞巧合歡意也。」而乾隆年間,又有「俱按時令花樣燒造」的膳碗,與七月相對應,「七夕用鵲橋仙渡」。此類膳碗,直至道光年間仍有燒造,其實物既見于故宮博物院所藏,又屢見于拍賣市場。宮廷之外,京師及地方均對七夕甚為重視,視為令節且有相應的行事。潘榮陛《帝京歲時紀勝》「七夕」條就記北京的七夕節俗,稱「七夕前數日,種麥于小瓦器,為牽牛星之神,謂之五生盆。幼女以盂水曝日下,各投小針,浮之水面,徐視水底日影,或散如花,動如云,細如線,觕如椎,因以卜女之巧。街市賣巧果,人家設宴,兒女對銀河拜,咸為乞巧」,不可謂不熱鬧。

清 唐岱等合繪 圓明園四十景圖詠之「西峰秀色」 巴黎國家圖書館藏

清人繪 十二月月令圖之“七月乞巧”臺北故宮博物院藏

清人繪 胤禛十二月景行樂圖之“七月乞巧”故宮博物院藏

中南海紫光閣舊影

紫光閣內景舊影

清道光 藍地粉彩軋道開光天河配圖碗高六·五厘米 口徑一五厘米 底徑五·四厘米故宮博物院藏

閱讀鏈接

按時令花樣燒造的膳碗

—

◎ 乾隆八年十二月 江西

初九日,七品首領薩木哈來說太監胡世杰交御用青花白地膳碗一件。傳旨:著交唐英燒造,其碗大小、厚薄、深淺、款式俱照此膳碗,外面俱燒五彩各色地杖,花樣各按時令分別吉祥花樣,碗內仍照外面花樣,俱要青花白地,年節用三羊開泰,上元節用五谷豐登,端陽節用艾葉靈符,七夕用鵲橋仙渡,萬壽用萬壽無疆,中秋節用丹桂飄香,九月九用重陽菊花之類,尋常賞花用萬花獻瑞,俱按時令花樣燒造,五彩要各色地杖,每十件地杖要一色,按節每樣先燒造十件。欽此。

◎ 于乾隆九年五月初四日,司庫白世秀將唐英燒造得艾葉靈符膳碗十件持進,交太監胡世杰呈進訖。——香港中文大學、第一歷史檔案館編《清宮內務府造辦處檔案總匯》十一冊,人民出版社,二〇〇五年,