蘇州市新型農業經營主體發展現狀及其特征分析

——基于320個調查樣本

王志斌,程培堽,殷志揚

(蘇州農業職業技術學院,江蘇蘇州 215008)

改革開放后,我國的農業經營主體已由改革初期相對同質性的家庭經營農戶占主導的格局向現階段多類型經營主體并存的格局轉變[1]。新型農業經營主體日益成為我國農村的重要市場參與主體,其概念可以定義為通過土地流轉形成的、直接從事第一產業生產經營活動的農業經濟組織,主要包括專業大戶、家庭農場、農民合作社和農業企業等[2]。蘇州市農村改革步伐一直走在全國前列,在改革開放之初,蘇州市農村鄉鎮企業異軍突起,推進了蘇州市農村的工業化和城鎮化,也使得大部分農民轉變為兼業農民。到了20世紀90年代,隨著農民非農收入的增加,有的農戶放棄自己耕種,將土地流轉到大戶手中,形成了一批種田專業大戶。

進入21世紀后,蘇州市農村大力發展新型股份合作經濟,于2002年出臺了《關于發展農村專業合作經濟組織的意見》(蘇辦發[2002]74號),2004年在江蘇省率先設立了農民專業合作組織財政專項扶持資金,并在2005年3月12日,蘇州市吳中區工商局向西山衙甪里村38位農民共同發起設立的茶葉股份合作社頒發了江蘇省第1張農民專業合作社營業執照[3]。從此蘇州市農民專業合作社的發展走上了快車道,至2015年底蘇州市注冊登記的農民專業合作社總數已達3 831家,出資總額為149.2億元[4]。蘇州市家庭農場的發展是從2013年中央一號文件出臺之后開始的,至2015年末,共有家庭農場317戶,注冊資金總額2.08億元[4-5]。

可見,蘇州市新型農業經營主體的發展規模已經形成,蘇州市在新型農業經營主體培育上已經取得了明顯成效[6]。從微觀角度考慮,目前蘇州市新型農業經營主體的發展現狀又如何呢?本研究以來自蘇州吳江、常熟和張家港地區的320家新型農業經營主體為研究樣本,分析其經營者基本特征、要素供給(土地、資金、勞動力)和經營管理(銷售渠道、品牌與質量認證、固定資產投資、農業保險)等方面的發展現狀,以期發現蘇州市新型農業經營主體發展過程中存在的問題,為政策的制定提供實證依據。

1 調查樣本與問卷設計

1.1 樣本選擇

蘇州市最早的農民專業合作組織產生于家庭聯產承包推行之初,當時主要從事技術交流和推廣活動[4],之后逐漸演化為專業合作組織。經過30多年的發展,蘇州市新型農業經營主體類型涵蓋了專業大戶、家庭農場、農民專業合作社和農業企業。限于農業企業調查難度比較大,本研究以專業大戶、家庭農場和農民專業合作社為調查對象,于2016年7—8月到蘇州市下轄的吳江區、常熟市和張家港市進行實地發放問卷和訪談調研。具體流程為先與當地農辦負責人聯系,進行預調查訪談,主要目的是摸清該地區3類新型農業經營主體的總體發展情況,排除一個經營主體掛多塊牌子的情況,以及一部分“名不副實”的專業合作社。然后根據各地區具體的發展規模確定調查樣本量,共發放問卷402份,其中專業大戶150份(吳江區50份、常熟市50份、張家港市50份),家庭農場112份(吳江區42份、常熟市50份、張家港市20份),農民專業合作社140份(吳江區50份、常熟市50份、張家港市40份),共回收問卷320份,其中專業大戶107份,家庭農場91份,農民專業合作社122份。

1.2 問卷設計

調查問卷按類型分別設計,總體分為3個部分,分別是經營者基本特征、要素供給情況和經營管理情況。經營者基本特征主要包括性別(“1”代表男性,“2”代表女性)、年齡(“1”代表20~29歲,“2”代表30~39歲,“3”代表40~49歲,“4”代表50~59歲,“5”代表60歲及以上)、培訓經歷(“1”代表是,“2”代表否)、非農工作經歷(“1”代表是,“2”代表否),具體非農工作經歷包括務工經歷、個體工商經歷、創辦企業的經歷、擔任干部的經歷(包括在政府相關公務或事業單位就職或擔任村干部)、軍隊服役經歷和其他,選擇就以“1”表示,未選擇就以“0”表示。要素供給情況主要包括土地面積(總面積、租賃的面積)、資金來源渠道(自有資金、銀行或信用社貸款、個人或單位借款、政府補貼或扶持資金、工商企業投資和其他)和雇工情況(是否雇工、長期還是短期、長期工人數和月工資、短期工人數、短期工雇傭天數和總費用)。經營管理情況包括銷售渠道、品牌與質量認證、固定資產投資和農業保險。

2 蘇州市新型農業經營主體經營者基本特征分析

任何一個經濟組織,管理者及其管理技能對經濟組織的經營效率和效益起著決定性作用。通過對專業大戶的戶主、農民專業合作社的理事長和家庭農場總經理(農場主)個體情況的調查,可以發現現階段新型農業經營主體經營者的基本特征及其差異。

2.1 基本特征的描述性分析

2.1.1 性別和年齡分析 在性別方面,總體而言,78.4%的經營者為男性,女性經營者占比只有21.6%,男性經營者數量要遠多于女性經營者數量。就不同類型經營主體來說,農民專業合作社經營者中女性占比最高,為34.4%,而專業大戶、家庭農場女性經營者占比分別只有13.1%、14.3%。

在年齡方面,總體而言,20~29歲經營者占總數的8.4%,30~39歲經營者占總數的18.5%,40~49歲經營者占總數的35.6%,50~59歲經營者占總數的32.3%,60歲及以上經營者占總數的5.3%。可以看出,經營者年齡集中在40~59歲之間,人數占比接近70%。就不同類型經營主體而言,農民專業合作社40歲以下經營者占比最高,達到36.9%,而專業大戶、家庭農場40歲以下經營者占比分別只有26.2%、14.3%,這說明農民專業合作社經營者相對年輕一些,專業大戶和家庭農場經營者老齡化現象明顯。

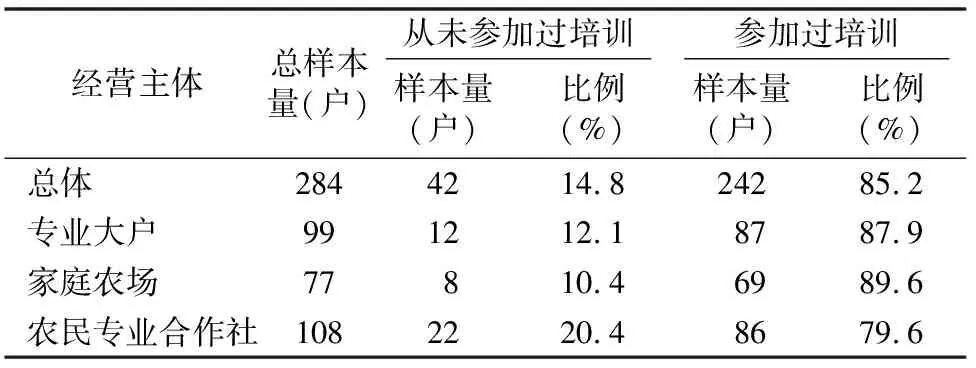

2.1.2 培訓經歷分析 本研究將培訓內容分成5類,分別是“‘三農’政策理論”“現代農業發展的理念、思路和模式”“農業信息化的應用”“農產品市場動態和營銷策略”和“農業生產的新品種、新技術、新方法和新模式”。就培訓參加率(表1)而言,85.2%的經營者參加過培訓,只有14.8%的經營者從未參加過培訓。對于不同類型經營主體而言,農民專業合作社經營者參加培訓的比例低于專業大戶和家庭農場,但相差不是很大。

就不同培訓內容而言,71.1%的經營者參加過“三農”政策理論培訓,比例最高;70.4%的經營者參加過農業生產的新品種、新技術、新方法和新模式培訓;59.5%的經營者參加過現代農業發展理論思路和模式培訓;55.3%的經營者參加過農業信息化的應用培訓;52.1%的經營者參加過農產品市場動態和營銷策略培訓。可以看出,經營者偏向于參加有關政策理論和創新技術方面的培訓,這可能與經營者比較關注農業類補貼政策和改進農業生產技術的實際需要有關。就不同類型經營主體來說,專業大戶和家庭農場經營者更偏向于參加農業生產的新品種、新技術、新方法和新模式培訓,而農民專業合作社經營者更偏向于參加“三農”政策理論培訓。

表1 被調查者參加培訓的人數與比例

注:數據根據樣本調查結果整理得到(下同),有36個樣本缺乏該部分數據,所以此處總體樣本量為284個。

就經營者對培訓重要性的感知而言,89.9%的經營者認為“三農”政策理論培訓是非常重要的;87.7%的經營者認為現代農業發展理論思路和模式培訓是非常重要的;81.2%的經營者認為農業信息化的應用培訓是非常重要的;85.6%的經營者認為農產品市場動態和營銷策略培訓是非常重要的;94.2% 的經營者認為農業生產的新品種、新技術、新方法和新模式培訓是非常重要的。這也印證了經營者偏向于參加“三農”政策理論培訓和農業生產的新品種、新技術、新方法和新模式培訓,可能這些培訓有利于經營主體享受政策紅利和改進農業生產技術、模式。對于不同類型經營主體而言,農民專業合作社經營者對現代農業發展理論思路和模式、農業信息化的應用和農產品市場動態和營銷策略培訓更加青睞。

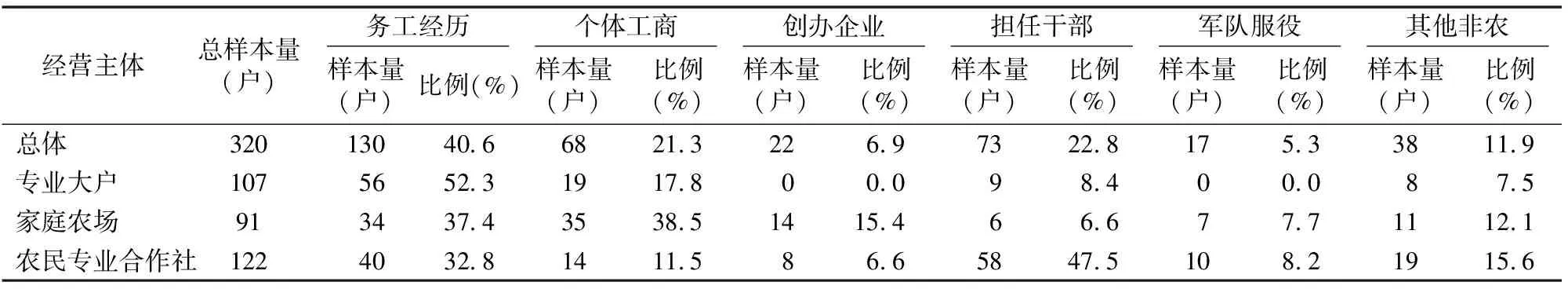

2.1.3 非農工作經歷分析 非農工作經歷是指經營者曾經有過的諸如務工、個體工商經營、創辦企業、擔任干部(包括在政府相關公務或事業單位就職或擔任村級干部)、軍隊服役的經歷等。調查結果顯示,72.5%的經營者有過非農工作經歷,農民專業合作社經營者有非農工作經歷的比例最高,達76.2%。

就不同非農工作經歷而言,總體上有務工經歷的人數所占比例最高,為40.6%;其次是有擔任干部經歷的人,比例為22.8%;再次是有個體工商經歷的人,比例為21.3%(表2)。

就不同類型經營主體而言,農民專業合作社經營者中76.2%的人有過非農工作經歷,比例最高,這一比例在專業大戶和家庭農場中分別是71.0%和68.1%。由表2可知,專業大戶經營者最多的非農工作經歷是務工經歷,占比為 52.3%;家庭農場經營者最多的非農工作經歷是個體工商經歷,占比為38.5%;農民專業合作社經營者最多的非農工作經歷是擔任干部的經歷,占比為47.5%,這與黃祖輝等的調查結果[1]相同,原因可能與當前我國農民專業合作社政府主導的組建方式有關。

2.2 不同類型主體經營者的特征差異

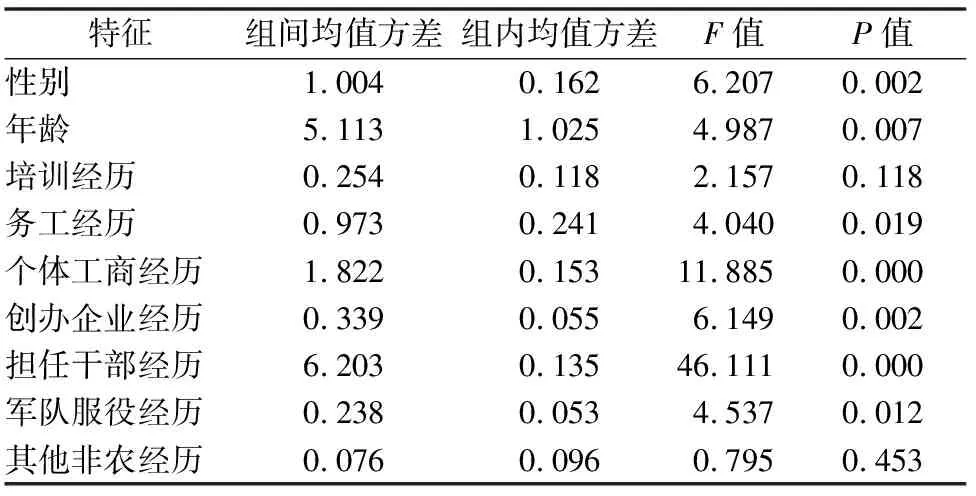

通過前文分析,可以發現不同類型經營主體之間在性別、年齡、培訓經歷、非農工作經歷方面存在一定的差異,為了進一步驗證這種差異的存在性,本研究采用單因素方差分析的方法對不同類型經營主體經營者的特征進行均值比較分析,結果見表3、表4。

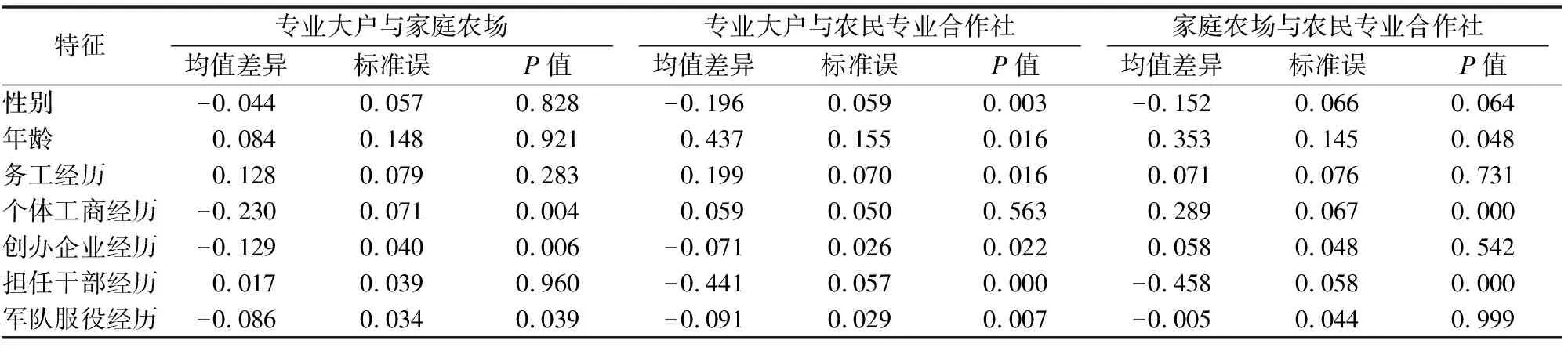

表3是不同類型經營主體特征變量單因素方差分析結果,置信水平為95%。可以看出,性別、年齡、務工經歷、個體工商經歷、創辦企業經歷、擔任干部經歷、軍隊服役經歷在3類不同類型經營主體之間差異顯著。同時,方差齊性檢驗結果顯示,不同類型經營主體的基本特征都不具有方差齊性,針對這一情況,本研究采用Tamhane’s T2后續檢驗方法,對專業大戶、家庭農場和農民專業合作社3類經營主體經營者的特征變量進行兩兩對比檢驗,結果如表4所示。在95%置信水平下,專業大戶與家庭農場經營者在個體工商經歷、創辦企業經歷和軍隊服役經歷3個方面存在顯著差異;專業大戶與農民專業合作社經營者在性別、年齡、務工經歷、創辦企業經歷、擔任干部經歷、軍隊服役經歷方面都存在顯著差異;家庭農場與農民專業合作社經營者在年齡、個體工商經歷和擔任干部經歷方面存在顯著差異。具體而言,在性別方面,專業大戶經營者中男性占比要顯著高于農民專業合作社經營者;在年齡方面,專業大戶和家庭農場經營者都顯著高于農民專業合作社經營者;在務工經歷方面,專業大戶經營者顯著高于農民專業合作社;在個體工商經歷方面,家庭農場經營者顯著多于專業大戶和農民專業合作社經營者;在創辦企業經歷和軍隊服役經歷方面,專業大戶經營者要顯著少于家庭農場和農民專業合作社經營者;在擔任干部經歷方面,農民專業合作社經營者要顯著多于專業大戶和家庭農場經營者。

表2 被調查者不同非農工作經歷樣本量與比例

注:由于被調查者存在多種非農工作經歷,所以各列中不同非農工作經歷的樣本數之和應大于或者等于各類主體樣本總數。

表3 不同類型經營主體經營者特征單因素方差分析

表4 3類經營主體兩兩比較分析

3 蘇州市新型農業經營主體要素供給分析

新型農業經營主體的有序發展,離不開必要的生產要素的供給,以下從土地、資金和勞動力3個方面來分析蘇州市新型農業經營主體要素供給情況。

3.1 土地要素分析

新型農業經營主體的土地除一小部分屬于自己承包獲得外,絕大部分土地都是由流轉租賃獲得的。數據顯示,專業大戶與家庭農場的平均土地經營面積整體差別不是很大。其中專業大戶全部面積平均值為14.85 hm2,租賃面積平均值為 14.62 hm2,租賃比例為98.45%。家庭農場全部面積平均值為13.6 hm2,租賃面積平均值為13.45 hm2,租賃比例為 98.89%。農民專業合作社的土地經營規模要比前兩者大很多,其全部面積的平均值為76.4 hm2,租賃面積平均值為 66.49 hm2,租賃比例為87.03%。

馮淑怡等的報告[7]顯示,2013年蘇州市普通小農戶的戶均耕地面積只有0.21 hm2,這與本研究中專業大戶和家庭農場平均自有耕地面積基本相同(專業大戶為 0.23 hm2/戶,家庭農場為0.15 hm2/戶)。馮淑怡等的報告[8]還顯示,2012年江蘇省專業大戶的戶均經營耕地面積為11.01 hm2/戶,同年蘇南地區專業大戶戶均耕地面積為 11.45 hm2/戶。可見蘇州市專業大戶的戶均經營面積要大于全省平均水平和蘇南平均水平。上述數據表明,通過培育和發展各類新型經營主體,引導了農村土地經營權有序流轉,推進了農業適度規模經營。

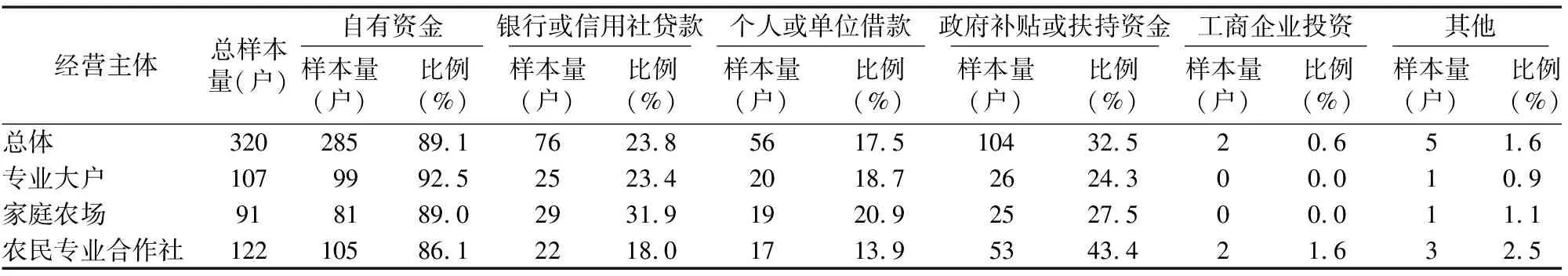

3.2 資金要素分析

新型農業經營主體的資金來源是多元化的。由表5可以看出,89.1%的經營者選擇自有資金,23.8%的經營者選擇銀行或信用社貸款,17.5%的經營者選擇個人或單位借款,32.5% 的經營者選擇政府補貼或扶持資金,只有0.6%的經營者選擇工商企業投資,另外有1.6%的經營者選擇了其他。這說明,目前蘇州市新型農業經營主體的資金來源主要還是自有資金,其次是政府補貼或扶持資金;銀行或信用社貸款、個人或單位借款和工商企業投資比例不高,這也說明當前新型農業經營主體存在融資約束,融資可獲性不高。

就不同類型經營主體而言,專業大戶的資金絕大部分來自自有資金,其次是政府補貼或扶持資金;家庭農場的資金絕大部分也是自有資金,其次是銀行或信用社貸款;農民專業合作社的資金主要也是自有資金,其次是政府補貼或扶持資金,占比達到43.4%,是3類主體中最高的,同時已經有2家合作社有工商企業投資。

表5 被調查者資金來源分析

注:由于被調查者存在多種資金來源,所以各列中不同資金來源的樣本數之和應大于或者等于各類主體樣本總數。

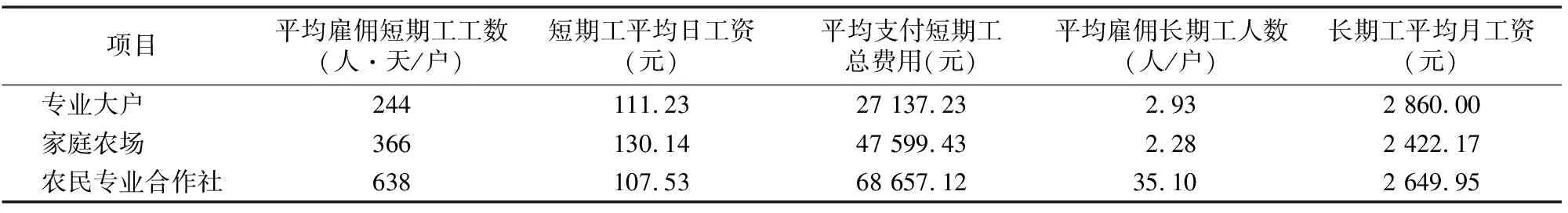

3.3 勞動力要素分析

由表6可知,在雇傭短期工方面,專業大戶短期工平均日工資為111.23元,平均支付短期工總費用為27 137.23元,因此平均雇傭短期工工數為244人·天/戶。家庭農場短期工平均日工資為130.14元,平均支付短期工總費用為 47 599.43元,因此平均雇傭短期工工數為366人·天/戶。農民專業合作社短期工平均日工資為107.53元,平均支付短期工總費用為68 657.12元,因此平均雇傭短期工工數為 638人·天/戶。可以看出,農民專業合作社雇傭短期工的量是最大的,這也與其經營規模大有關。就雇傭長期工來說,專業大戶中平均雇傭人數為2.93人,每人平均月工資為 2 860.00元;家庭農場平均雇傭人數為2.28人,每人平均月工資為2 422.17元;農民專業合作社平均雇傭人數為35.10人,每人平均月工資為2 649.95元。可以看出,農民專業合作社平均雇傭長期工人數也最多。

表6 雇工情況分析

4 蘇州市新型農業經營主體經營管理分析

新型農業經營主體在銷售渠道、品牌建設、固定資產投資、農業保險等方面相對傳統小農戶都具有很強的優勢,經營管理能力和市場競爭能力更強。

4.1 銷售渠道分析

新型農業經營主體具有多元化的銷售渠道,主要包括下游加工企業、專業合作社(專業大戶和家庭農場與合作社合作)、自有專賣店、批發市場、超市、集團客戶(如單位食堂)、客商上門和其他。調查數據顯示,總體而言,依照選擇數量多少排列,依次是批發市場、其他、專業合作社、下游加工企業、自有專賣店、集團客戶、客商上門、超市,占樣本總數的比例分別為40.4%、31.0%、17.2%、12.9%、12.2%、11.6%、10.3%、6.6%。其中其他銷售渠道主要是糧站和糧管所,由他們統一收購糧食,這主要是受現行糧食購銷政策的影響。

就不同類型經營主體而言(排除其他渠道),專業大戶主要通過批發市場、專業合作社來銷售農產品,分別占 36.4%、37.4%。家庭農場主要通過批發市場、自有專賣店銷售農產品,分別占41.8%、18.7%。農民專業合作社主要通過批發市場、客商上門銷售農產品,分別占43.0%、27.3%。可以看出,現階段3類新型農業經營主體選擇的銷售渠道中,最多的還是批發市場,這也是比較傳統的銷售渠道,而選擇下游加工企業和超市的比例不高。

4.2 品牌建設和質量認證分析

調查數據顯示,10.4%的專業大戶擁有自己的品牌,但只有4.6%的專業大戶擁有1種蘇州市級以上的知名商標;31.5%的家庭農場擁有自己的品牌,但只有11.0%的家庭農場有1種蘇州市級以上的知名商標;30.8%的農民專業合作社擁有自己的品牌,但只有12.7%的農民專業合作社擁有1種蘇州市級以上的知名商標。這說明新型農業經營主體對品牌的重視度還不高。

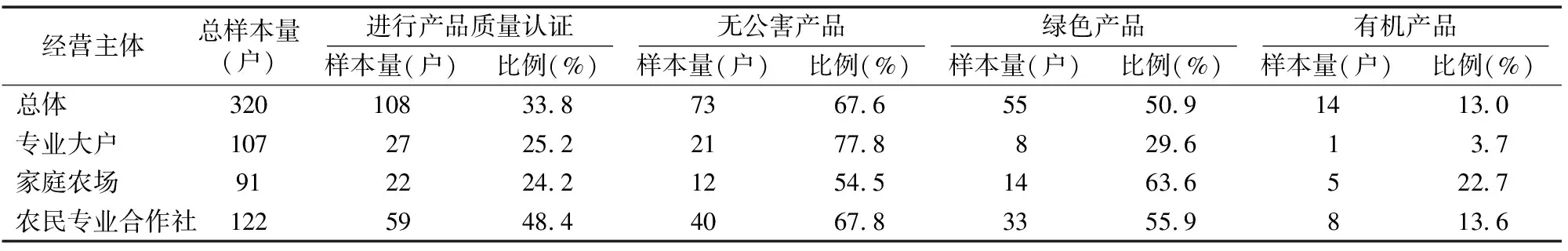

由表7可知,在產品質量認證方面,33.8%的經營主體進行了產品質量認證,在進行產品質量認證的樣本中,有 67.6%的經營主體進行了無公害產品認證,50.9%的經營主體進行了綠色產品認證,13.0%的經營主體進行了有機產品認證。就不同類型經營主體而言,農民專業合作社進行產品質量認證的比例最高,達到48.4%,專業大戶、家庭農場進行產品質量認證的比例不高,分別為25.2%、24.2%。在進行產品質量認證的樣本中,專業大戶主要進行無公害產品認證,占比為77.8%;家庭農場主要進行綠色產品認證,占比為63.6%;農民專業合作社也主要進行無公害產品認證,占比為 67.8%。這說明,農民專業合作社進行產品質量認證的意愿更強,也更重視產品質量認證所能帶來的價值提升和無形資產效益。

4.3 固定資產投資分析

新型農業經營主體在生產經營過程中,農田水利設施、農產品流通重點設施、農業教育、科研、技術推廣等基礎服務設施大部分可能是由政府或村集體進行投資建設的,但就個體而言,也會進行部分投資,尤其在農機設備購置方面,除了政府補貼一部分外,自己也須要投入一部分資金。圖1調查數據顯示,專業大戶中35.5%的主體進行了農業基礎設施投資,平均累計投資額為14.37萬元;70.1%的主體購買了農機具,平均累計購買農機具支出為16.59萬元。家庭農場中46.2%的主體進行了農業基礎設施投資,平均累計投資額為32.77萬元;72.5%的主體購買了農機具,平均累計購買農機具支出為24.79萬元。農民專業合作社中50.0%的主體進行了農業基礎設施投資,平均累計投資額為98.05萬元;60.7% 的主體購買了農機具,平均累計購買農機具支出為66.95萬元。可見,無論是平均累計農業基礎設施投資額還是平均累計購買農機具支出,農民專業合作社是金額最大的,其次是家庭農場,再次是專業大戶。這說明農民專業合作社在基礎設施投資和農機具采購方面具有比較強的意愿,也愿意投入較多的資金,這也可能與農民專業合作社的規模效應有關。

表7 被調查者產品質量認證情況分析

注:由于被調查者存在多種產品質量認證,所以各列中不同產品質量認證的樣本數之和應大于或者等于各類主體進行產品質量認證的樣本數;各類主體不同產品質量認證的百分比為該類產品質量認證樣本數與對應進行產品質量論證樣本數的比值。

4.4 農業保險分析

調查數據顯示,79.2%的專業大戶參加了農業保險,參加險種主要是水稻小麥類政策性保險;69.2%的家庭農場參加了農業保險,要低于專業大戶,參加的險種也主要是水稻小麥類政策性保險;79.3%的農民專業合作社參加了農業保險,是三者中最高的,參加的險種除了水稻小麥類保險外,還有蔬菜大棚保險,可以看出,農民專業合作社參加農業保險的意愿最高,險種也更加多元化。

5 結論與啟示

5.1 結論

根據前述分析,可以得出以下3點結論:(1)經營者特征方面。蘇州市現階段新型農業經營主體的經營者主要是男性,年齡集中在40~59歲之間,總體年齡偏大,老齡化趨勢明顯。絕大部分經營者都參加過相關培訓,總體上傾向于參加“三農”政策理論和農業生產的新品種、新技術、新方法和新模式培訓,且認為這2項培訓的重要性最強,原因可能在于這2項培訓更有利于經營主體獲取政策扶持和技術支撐。絕大部分經營者都有非農工作經歷,最普遍的非農工作經歷是務工經歷,不同類型經營主體經營者的非農工作經歷存在一定差異,專業大戶經營者有務工經歷的最多,家庭農場經營者有個體工商經歷的最多,農民專業合作社經營者有擔任干部經歷的最多。(2)要素供給方面。對于土地要素,蘇州市現階段新型農業經營主體中專業大戶和家庭農場平均土地面積為15 hm2左右,而農民專業合作社的土地面積要大很多,平均為 75 hm2左右,且各類經營主體的土地主要是租賃得來的。根據筆者在吳江區齊心村糧食生產專業合作社、家和蠶業專業合作社、小龍果品專業合作社和松陵朱毛根水產合作社以及張家港市維良家庭農場和盛豐稻麥專業合作社實地調研發現,土地租賃合同期限普遍比較短,一般都只是1年,這不利于新型農業經營主體的長遠穩定發展。對于資金要素,現階段蘇州市新型農業經營主體的投入資金主要是自有資金,從銀行或信用社獲取貸款、向個人或單位借款的能力還比較弱。農民專業合作社更傾向于獲取政府補貼和扶持資金,并已有合作社引入了工商資本,說明農民專業合作社的融資渠道更加多元化。對于勞動力要素,經營主體會根據自身農業生產的實際需要雇傭短期工和長期工,短期工平均日工資已經超過100元,長期工平均月工資在2 600元左右,勞動力成本支出壓力比較大。(3)經營管理方面。蘇州市新型農業經營主體的銷售渠道還主要是批發市場、客商上門等傳統類型,自有專賣店、農超對接、專業合作社渠道還有待進一步加強建設。家庭農場和農民專業合作社大約有1/3的主體擁有自己的品牌,專業大戶這一比例比較低,只有1/10,農民專業合作社進行產品質量認證比例相對較高,但總體而言蘇州市新型農業經營主體擁有自有品牌的比例及品牌的知名度還不高。農民專業合作社相對專業大戶和家庭農場更傾向于投資農業基礎設施建設和農機設備購買。整體上,各類經營主體政策性農業保險參與率比較高,但保險產品種類比較單一。

5.2 啟示

在當前經濟新常態背景下,新型農業經營主體已經成為實現農業供給側結構性改革的重要主體,是通過產業融合進而帶動農民收入持續增長的“領頭雁”,新型農業經營主體的發展已經成為各界關注的焦點[9]。蘇州市也應該狠抓機遇,進一步培育和壯大各類新型農業經營主體。(1)要進一步加強新型職業農民的培育,定向培養年輕一代投身現代農業,鼓勵大學生到農村就業和創業;(2)要不斷創新土地流轉方式,適當延長土地租賃合同期限;(3)要努力拓寬新型農業經營主體的融資渠道,鼓勵銀行創新涉農信貸產品,在保證農民利益不受侵害的前提下吸引工商資本投資農業;(4)要引導新型農業經營主體創新銷售渠道,改變現有被動局面,有條件的主體應該主動與超市對接或自建專賣店;(5)要逐步提升品牌價值和產品質量認證等級,增加新型農業經營主體的無形資產價值。