以產教融合為核心的數控技術工匠人才培養研究

進入21世紀,我國高職教育事業蓬勃發展,為加快發展壯大現代產業體系做出了重大貢獻。與此同時,人才培養供給側和產業需求側在結構、質量、水平方面還不能完全適應,“兩張皮”的問題仍然存在。深化產教融合,促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接,是當前推進人力資源供給側結構性改革的迫切要求,對新形勢下全面提高教育質量、擴大就業創業、推進經濟轉型升級、培育經濟發展新動能具有重要意義。

一、數控技術專業建設的關鍵問題

1.高端精密制造人才培養與企業實際需求有差距。以蘇州市職業大學機電工程學院數控技術專業為例,在“中國制造2025”的背景下,專業與合作企業共建的共享課程與實訓環節比例偏少,專業課程的教學內容跟不上高端精密制造技術發展的速度,數控技術人才的培養與企業實際需求有差距;專業與企業合作的以企業生產一線實際需求作為工程技術研究選題高層次項目比較少,行業企業參與并制訂成果轉化方案的產教融合不夠深入。

2.高端精密制造的工匠人才培養缺乏有效途徑。

在大力培育工匠精神的引領下,數控專業的人才培養相關標準缺乏企業所需的具備精益求精的工匠精神的能工巧匠和高技能人才培育的有效途徑和機制,在培養數控技術人才的過程中缺少詳細的行為標準和對職業理念、職業責任和職業使命的認識與理解內容。

二、創新“多元參與、共同培養”產教融合人才培養模式

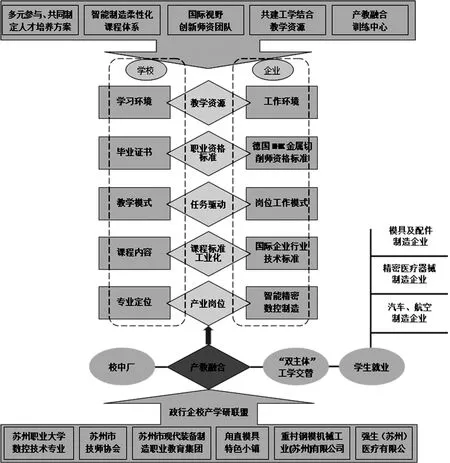

為解決以上問題,亟須通過創新職業教育人才培養模式,推動教育教學改革與制造業轉型升級銜接配套。為此,數控專業緊跟“中國制造2025規劃”綱要,面向長三角、立足蘇州,以智能制造人才需求為導向,服務模具零件加工和醫療器械制造兩大精密制造行業,堅持“校企合作、工學結合”的人才培養道路,探索“雙主體”的“現代學徒制”,培養具有創新意識和工匠精神的技術技能型人才(如圖1,P132)。

1.依托“政、行、企、校”產學研聯盟,共同制定人才培養方案。依托學校現代裝備制造職業教育集團、聯合蘇州市技師協會、模具特色小鎮及典型醫療器械等合作企業,以聯盟的形式校企共同制定人才培養方案,構建智能制造柔性化課程體系,開發工學結合教學資源,共建具有國際視野的創新師資團隊,推進產教融合訓練中心,形成“多元參與、共同培養”的工學結合人才培養模式。

長三角地區已成為我國模具制造的主要基地,甪直鎮是國家級“模具特色小鎮”,學校與甪直鎮政府簽訂了校企全面合作框架協議。數控技術專業與甪直模具特色小鎮對接,針對模具零件加工形狀復雜、精度高、材料硬度高、單件小批量等特點,以典型模具零件為載體,校企合作共同開發模具零件數控加工項目案例,共建共享課程。“引企入校”深度融合,建立“校中廠”實訓基地,專任教師與企業技術工程師共同開展理實一體化項目教學。

圖1 “多元參與、共同培養”產教融合人才培養模式

醫療器械是蘇州到2025年需提升做強的優勢產業鏈之一,蘇州作為我國三大醫療器械產業聚集區之一,擁有強生(蘇州)醫療器材有限公司、史賽克(蘇州)醫療技術有限公司兩大醫療器械高端精密制造巨頭,骨科植入件工業年產值突破500億元。高端醫療器械的骨骼支撐件、植入骨釘、心臟瓣膜等產品多數是異形件,形狀復雜、材料難加工(鈦合金或醫療級不銹鋼)、加工精度高,企業迫切需要掌握多軸加工工藝、會操作多軸數控機床的高技能人才。學校數控專業與強生醫療、史塞克醫療在內的高端醫療器械企業建立長效戰略校企合作機制,全面推行現代學徒制和企業新型學徒制,推動學校招生與企業招工相銜接,校企育人“雙重主體”,學生、學徒“雙重身份”,學校、企業和學生三方權利義務關系明晰,工學交替貫穿整個人才培養周期。

2.實施“三段式”工學交替實踐教學模式。基于學校專業智能制造數字化設計與制造技術訓練中心,與甪直鎮模具企業、強生醫療等行業龍頭企業共建數控加工“智能工廠”“校中廠”平臺,深化“引企入教、工學交替”人才培養模式改革。學生入學后,以“校中廠”為載體,分三個階段展開實訓環節教學。第一、第二學期是職業崗位認知體驗;第三、第四學期依托典型模具零件加工的項目式工作任務,實施全過程工學結合人才培養;第五、第六學期學生進入醫療器械制造企業頂崗實習,企業車間設計“教學島”,解決教學與生產的矛盾。“校中廠”平臺向甪直鎮、醫療器械制造企業、職教集團成員單位及社會開放共享,充分共享平臺,安排學生、企業實習生到適當的工作崗位進行生產性實訓,為校企合作開發科研項目、學生頂崗實習、教師實踐鍛煉提供保障。

圖2 數控技術人才培養標準的優化升級

圖3 數控技術專業建設體系

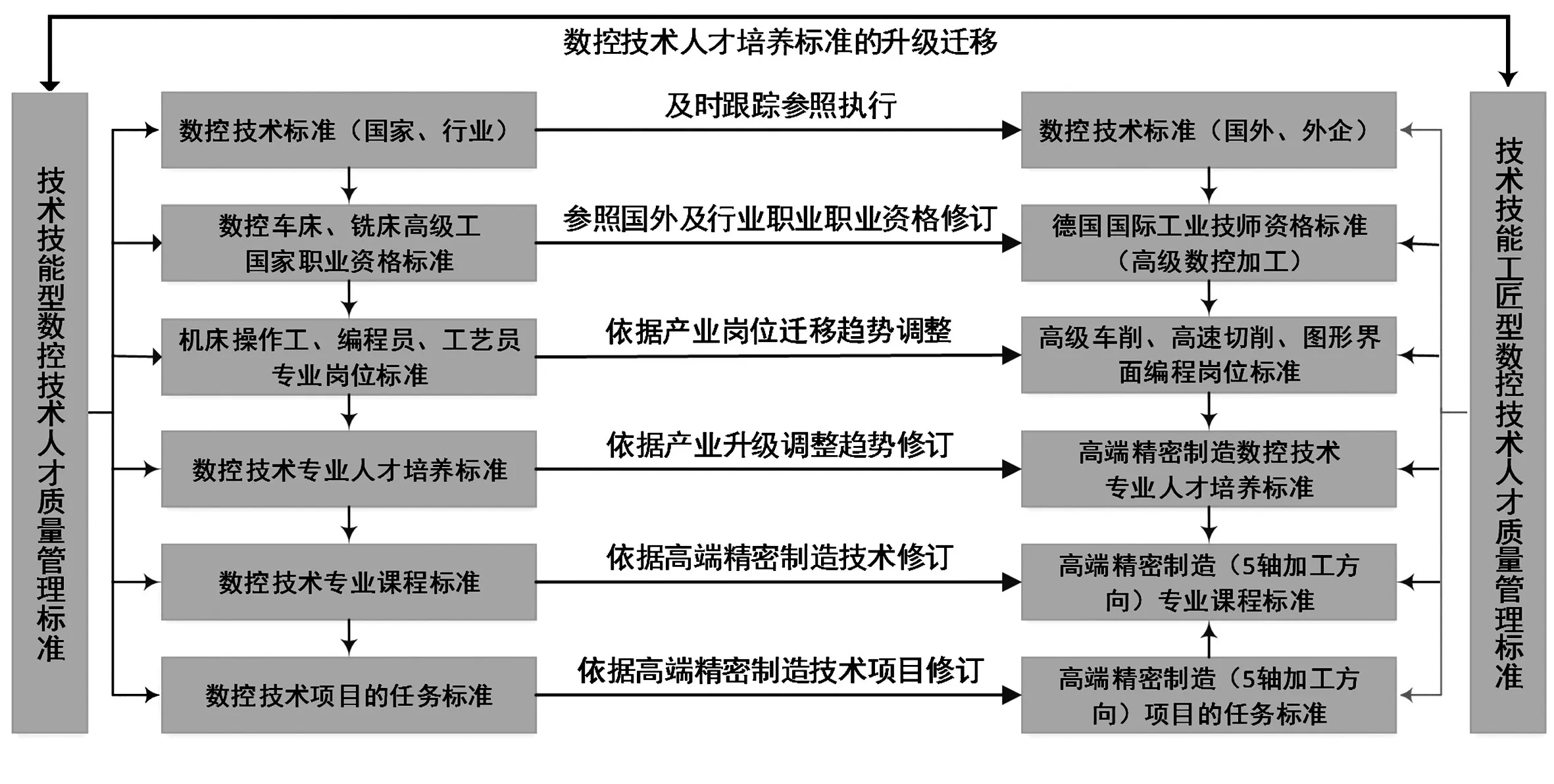

三、對接國際職業資格標準,優化專業標準

為提升數控技術人才培養標準,數控技術專業對接德國國際工業技師生產技術高級數控培訓標準,結合國家職業資格標準,圍繞多軸加工技術和實用加工技術,確定智能制造背景下高端精密制造數控技術專業職業崗位,將職業崗位的工作任務轉化為任務引領的課程體系,服務高精、高速、智能、復合高端精密制造(如圖2)。核心課程與國際企業行業標準對接,引入國際企業的行業技術要求,將課程標準工業化,開發具有國際化特征的專業課程,推進國際專業認證。計劃引入德國IHK金屬切削師職業資格標準證書進行本土化研究,制定適合蘇州及周邊地區高端裝備制造業的數控技術職業資格標準和專業教學標準。

四、提升工程訓練中心工匠人才培養平臺

“中國制造2025”的重點工程是智能制造和綠色制造,朝著網絡化、智能化、集成化技術方向發展。學校數字化設計與制造技術訓練中心實訓過程融入企業的工作流程,實訓項目按照MES企業項目管理模式組織,按產品訂單、產品設計、工藝設計、數控編程及仿真、生產派工、檢驗、進度跟蹤、產品質量追溯等整個產品制造過程重構實訓流程,推行面向企業真實生產環境的任務式培養模式。

引進技術能手、技藝大師、勞動模范等來校任教,依托高技能人才振興計劃,建立“數控大師”工作室,實施“名師高徒”工程。組織開展“大國工匠進校園”活動,名師名匠親自坐鎮指導,傳授技藝和傳承精神。圍繞多軸加工、精密制造、特種加工技術,讓名師名匠和學生建立師徒關系,在真實的工作環境下培養學生的耐心、專注、堅持等品質,培育工匠人才。面向高端精密制造業重點領域,培育“3D打印”創新技術實驗室,依托學校太湖眾創大學生創業孵化基地,培養學生的創業意識與創新能力。

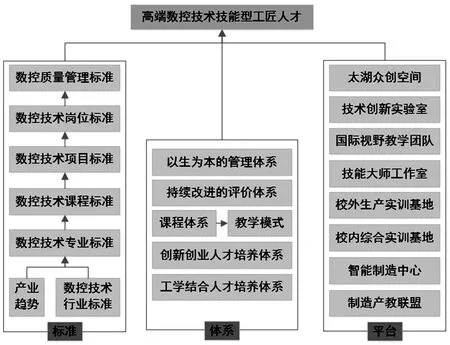

綜上所述,數控技術專業探索通過“三駕馬車”——“標準、體系、平臺”構建培養滿足高端裝備制造智能化發展、符合數控技術工匠人才要求的高素質技術技能型工匠人才培養模式。通過一系列的人才培養標準的保證,推進一系列人才培養體系的形成,搭建一系列工匠人才能力培養平臺(如圖3,P133)。通過層層遞進的各種“標準”確保工匠人才在培養過程中有規可循;通過完善的人才培養、評價、管理體系等載體和手段實現數控技術工匠人才的目標;通過先進的實訓平臺和培養平臺保障工匠人才能力培養的實現。