集安市藍莓產業發展規劃研究

韓姣 孫悅 張楊 楊帆 徐德冰 吳林2

摘要:吉林省集安市具有獨特的地理環境和氣候條件優勢,有利于藍莓的生長,因此藍莓產業可以作為集安市農業產業結構調整的一個新的經濟增長點。研究藍莓產業的發展路徑,合理規劃種植布局,有計劃發展產業規模,科學整合產業鏈關鍵要素,進而指導集安市藍莓產業的整體健康、有序、科學發展,對于集安市培育新產業、挖掘新市場、帶動新經濟具有一定的理論指導和現實意義。

關鍵詞:集安市;藍莓;產業發展

中圖分類號: F326.13 文獻標識碼: A DOI編號: 10.14025/j.cnki.jlny.2018.14.057

藍莓,又名越橘,屬于杜鵑花科(Ericaceae)越橘屬(Vaccinium spp.)多年生灌木或小灌木,其果實具有豐富的營養價值與較高的經濟價值。英國的權威營養學家將藍莓列為全球15種健康食品之首,聯合國糧農組織將藍莓評為“人類五大健康食品”之一[1],也被聯合國糧農組織確定為人類五大健康食品之一,被美國農業部確定為21世紀最具發展潛力的果樹樹種[2]。

集安市位于吉林省東南部,長白山麓、鴨綠江畔,氣候宜人、四季分明,素有“塞北小江南”之稱[3],東南部與朝鮮民主主義人民共和國隔鴨綠江相望,邊境線長203.5公里,西南與遼寧省接壤,是我國對朝三大口岸之一,是東北的邊陲重鎮和長白山商品的重要集散地[4]。

1 藍莓產業發展現狀

1.1 我國藍莓產業發展現狀

我國栽培種植藍莓研究開始于1981年,由吉林農業大學教授郝瑞所開創,進而也使吉林農業大學成為國內最早開始藍莓栽培種植研究的機構[5-6]。至1985年,開始在吉林省長白山區域的渾江地區(現白山地區),以及長春市、吉林市和延邊市等地區開展栽培試驗[7]。到2000年前后,逐漸擴展到山東青島膠南、遼寧丹東地區。2000年~2010年期間種植區域主要集中于東北的黑、吉、遼三省和山東省[8],到2010年全國種植面積突破4萬畝[9-11]。2011年~2015年是藍莓產業的增速階段。截至2017年底,我國藍莓種植面積達70余萬畝,其中吉林省栽培面積3萬畝。預計在未來3~5年時間內,藍莓種植面積將達到300萬畝,若達此目標,未來中國將成為全球最大的藍莓生產國家[12]。

1.2 集安藍莓產業發展現狀

集安市雖非吉林省最早種植藍莓的地區,但依托“塞北小江南”的物候條件,近年來藍莓種植面積增幅較快。集安市移民局是當地藍莓產業發展的開創者和推廣者,其利用水庫移民專項資金支持,早在2008年就在榆林鎮地溝村開展了產業化種植探索,第一期種植面積24畝,至2011年全部進入盛果期,為集安藍莓產業發展發揮了積極的引導示范作用。

目前集安藍莓栽培區域主要集中在榆林鎮地溝村及就近區域,同時在其他鄉(鎮)也有少量種植生產。在集安藍莓種植過程中,吸納了長白山地區藍莓種植的經驗與教訓,品種主要選擇半高叢藍莓的北藍、北陸為主,以及為利用集安氣候條件選擇的晚熟品種——達柔,少量的矮叢美登。北藍、北陸等半高叢藍莓品種,結合了矮叢藍莓植株矮小、抗寒性強和高叢藍莓果實品質優良的特點,一般可抗-35℃低溫,最顯著特征之一是冬季在有雪覆蓋的寒冷地區不會受到凍害[13-14]。

2 集安藍莓產業存在的主要問題

2.1 產業規模較小,規模不夠

集安市的藍莓產業發展面積目前超過千畝,按目前平均產量500公斤計算,2015年鮮果產量約50噸。按目前種植面積全部達到產量期,也僅有數百噸的產量,并且由于種植水平參差不齊,達到這個產量也存在不確定性。產業規模小,在產品銷售、包裝運輸等環節受各方面制約較大,市場的主導權不夠;產業規模小,不足以發揮集安優越的自然環境條件,優勢產區未形成優勢產業。

2.2 產業認識不深,發展緩慢

集安市在省內屬于藍莓產業化生產開展的較早地區,在2008年就開始了產業化生產的初步嘗試。但截至2015年,栽培面積也僅有千畝,具有比較性的臨江地區僅2015年即新發展了近900畝。分析原因主要是集安優越的氣候條件,在農業項目的選擇上可選范圍較寬,如人參、葡萄等產業發展均很好。其他農業項目較好的基礎和良好的收益,使人們對藍莓產業的認識不夠深入。

2.3 品種不盡合理,亟待優化

集安地處鴨綠江畔,不僅具有遼寧丹東的溫熱氣候,充沛的雨水,無霜期長的特點,而且有長白山晝夜溫差大、冷涼的特點。相比長白山地區具有早熟的優勢,相比丹東地區具有晚熟的優勢,集安目前僅采用較早的個別藍莓品種,無法突出集安當地自然環境條件的優勢,品種單一、成熟期搭配不合理、品種區域化工作開展較少,品種規劃和產業種植尚處于產業發展初期階段。

2.4 種植技術粗獷,急需提升

集安優越的氣候和土壤條件,讓種植者心存僥幸,在前期種植土壤基本無改良、無灌溉設施,后期無肥料補給、不修剪等,完全屬于“靠天吃飯”的粗放種植狀態,使得當地藍莓成樹的產量在500公斤/畝左右,根據集安的物候條件,產量應在800公斤/畝以上,如管理到位可超過1000公斤/畝,因此集安地區通過完善和提升種植技術,提高產量和品質的空間巨大。

3 集安藍莓產業規劃布局

3.1種植區域布局

3.1.1 鮮食型藍莓種植區(嶺南) 嶺南地區自然條件優越,被稱為“塞北小江南”,是吉林省唯一可以種植大蘋果的區域,無霜期在150天以上,生育期長,氣候條件優越;同時這一區域屬于長白山區,氣候相對冷涼,春季開始生長相對晚,是大果鮮食型藍莓適宜種植區域。

從藍莓品種適應性方面分析,多數高叢類型和半高叢藍莓品種適宜本區域種植,在品種選擇上空間大。目前國內北方兩個藍莓主產區:遼寧的丹東與莊河、山東的青島地區露生鮮果成熟期在6~7月期間,而集安是國內高叢類型藍莓中同類型品種成熟期最晚的地區,露生成熟期可延伸到8月份,又因冷涼和充沛的雨水,品質好于上述地區,集安是發展晚熟品種的極佳區域,而且晚熟有利于形成市場供應期差異化,產品市場競爭力更強。

3.1.2 加工型藍莓種植區(嶺北) 嶺北地區無霜期較短,相對冷涼,無霜期短,適應矮叢和半高叢藍莓種植,兼顧部分抗寒能力強的高叢藍莓品種。品種應主要選擇耐寒、高產、耐儲的加工型品種,以及具備未來機械化采摘可行性的品種,如美登、北春等,兼顧少量大果鮮食品種即可。

嶺南地區在發展藍莓進程中,也可以適量考慮加工型品種的種植,因為加工型品種冬季防寒簡單、采收集中、果實市場需求量大,并且具有目前的加工產品類型難以用大果鮮食型藍莓替代的特點。從總體上看出,集安市境內無不適應藍莓種植區域。

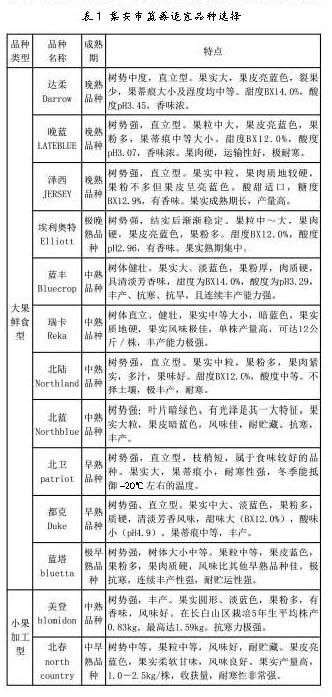

3.2適宜品種選擇

考慮充分利用相對冷涼的氣候條件,使果實成熟期有效避開山東、遼寧等果實產區藍莓成熟期,使本地生產果實更具有全國市場競爭力。因此,如前所述集安應發展以大果鮮食型藍莓為代表的高叢藍莓,尤其應以中晚熟品種為主,兼顧早中晚熟搭配。具體品種見表1。

3.3 藍莓產業發展的技術路線

東北的長白山、大興安嶺是我國野生藍莓的主產區,因此北方種植者對藍莓種植一直存在誤區,認為藍莓無需過多的技術管理,自然生長即可,如不針對土壤實際情況進行改良,不進行必要的水利設施投入,過量施加化肥等,在吉林的臨江、靖宇、撫松等地是普遍現象。然而藍莓種植是否成功,取決于兩個重要技術環節:一是土壤的改良;二是定植后管理。

3.3.1土壤改良 適宜藍莓生長的土壤需要透水性、通氣性及排水性良好、有機質含量豐富。因此在藍莓定植前,要對土壤進行必要的改良,包括土壤pH值、有機質含量、土壤的通透性。藍莓需要的土壤pH值為4.5~5.5之間,最適宜4.5~4.8之間,pH值過高常造成缺鐵,生長不良,產量降低甚至植株死亡。土壤有機質含量為5%~8%。土壤改良定植前一次性完成,優于后期的逐步改良,后期改良不僅影響藍莓苗木的生長,而且導致生產成本提高、藍莓品質降低。

3.3.2苗木定植 藍莓定植技術是藍莓成功種植的第二步,定植時間在春、秋兩季均可,因北方秋季定植后,馬上面臨越冬維護,一般建議采取春季定植。集安地區藍莓苗木進入產果狀態需要4年以上時間,時間長、風險高,因此建議集安地區選擇3年以上苗木,按照行株距為1米×2米,建好藍莓臺田,每畝定植株數約330株。

藍莓相比其他果樹,根毛少、根莖淺,根群分布在淺層土壤中,不耐旱、不耐澇,尤其集安地區雨水豐富和霧氣充盈,所以排水性好對藍莓的培育十分重要。集安宜選擇在丘陵緩坡地帶,采取高畦栽植。

3.3.3 土壤管理 通常采用清耕方法,清耕的深度以5~10厘米為宜,清耕的時間從早春到8月份都可進行,也可采取生草法,即采用行間生草,而行內除草,生草法更有利于提高產量,并具有明顯的保持土壤濕度、便于機械作業的優點。

3.3.4 田間施肥 藍莓種植后需要適度的施肥,在土壤較肥沃、有機質含量高的情況下一般不施肥或少施肥,或根據土壤分析及葉片分析結果追施所缺少的某些元素。一般施肥的三要素比例(氮∶磷∶鉀)可以是1∶2∶1。硝態氮肥對藍莓漿果有害,應施銨態氮肥。施肥時可根據土壤的酸堿度選用不同的銨態氮肥。氯離子容易對藍莓漿果致害,在施用鉀肥時應禁止施氯化鉀,應施硫酸鉀肥。

3.3.5 整形修剪 定植不滿3年的幼樹以培養擴大灌叢和整形為主,修剪方法主要是剪去除花芽、細弱枝條和小枝組。成齡樹修剪應疏除株叢內的細弱枝、衰老枝、病蟲枝、過密枝條或枝組、回縮老枝,或疏除過多的花芽。整形修剪時間在冬季和夏季均可,但以冬季修剪為主。

3.3.6 病蟲害防治 藍莓的病蟲害較少,主要有“蛀干類天牛”、“金龜子”的幼蟲、蠐螬,以及“葉片失綠癥”“葉枯病”“僵果病”“食葉類刺蛾”等,如防治的好則可以避免發生。根據病蟲害情況可適當噴撒相應的殺蟲劑,同時結合冬季修剪,清除雜草,消滅越冬的病蟲,并剪除病枝、蟲枝等可有效預防翌年病蟲害的發生。

3.4 藍莓旅游業發展路線圖

長白山鴨綠江畔“塞北小江南”的獨特氣候、中朝邊境的神秘朝鮮的魅力、源自公元前的古老高句麗文明,使集安成為吉林省主要的旅游目的地;而藍莓以其極高的營養價值、艷麗的品相、繁多的加工品,給予了藍莓豐富的概念和故事性,將為集安旅游添增新的旅游元素。

3.4.1 現代休閑觀光農業 充分發揮集安“塞北小江南”的獨特氣候,規劃引導龍頭企業、藍莓種植合作社、種植大戶,集中發展藍莓種植園,與集安已形成的人參、葡萄種植基地,形成鴨綠江河谷現代特色農業集群,利用彼此差異性的成熟、采摘季節,形成相得益彰的農業休閑觀光旅游,打造“好山、好水、好集安”的農業旅游路線。

3.4.2 長白山生態觀光游 長白山鴨綠江是尚待開發的原生態旅游線路,尤其是沿江的1~15道溝,原始生態自助游越來越受到社會的推崇,遼寧省到長白山的自駕游主要通過沈吉高速進入吉林,以“游鴨綠江河谷,采長白山藍莓”打造長白山鴨綠江生態旅游線路。

3.4.3 歷史人文文化故事 集安是高句麗古文化的核心區,史料記載始于公元前37年,加之長白山是我國主要的野生藍莓產區,藍莓可挖掘的歷史故事、美麗傳說將更讓人信服。集安可在此方面充分挖掘,并以“集安藍莓”地理標志支撐,形成藍莓原產地的文化定位,搶占市場宣傳的主導地位。

3.5 完善頂層設計,引導產業規范發展

按照“政府推動、分級負責”的原則,成立藍莓產業發展領導小組,實施專項推進。建立藍莓產業專家顧問組,圍繞市場定位、品牌建設、技術攻關等方面開展藍莓產業的戰略研究,提供前瞻性的咨詢和建議。各相關部門要把發展藍莓產業納入重要的議事日程,分解任務目標,落實工作責任,細化分解任務,明確推進措施,確保各項工作順利推進。

依托吉林農業大學等省內大專院校和科研院所,圍繞藍莓栽培、田間管理、采收、分級、儲藏、加工等分別建立藍莓種植質量標準;鮮食果品、速凍果、加工原料等各種果實質量標準;果酒、飲料、花青素等產品質量標準,形成藍莓產業標準化質量體系,實現生產、加工標準化。把加強質量標準體系建設作為提升藍莓產業層次、實現藍莓產業健康發展的重中之重來抓,引導藍莓產業規范、健康發展。

3.6 組建行業組織,自律規范行業發展

傳統農業種養殖,完全基于農戶對市場的自身判斷,沒有科學的規劃和預測,盲目跟風,市場非周期性波動讓農戶損失慘重。藍莓屬于高附加值的優果經濟,需要建立以龍頭企業、種植大戶和專業農民合作組織為核心的產業主體,帶著散戶共同發展。即新興農業發展的合理路徑是“做給農民看、帶著農民干、幫助農民銷、實現農民富”。

當地政府應制定專項的招商引資政策,在種苗優惠、土地流轉支持、種植補助、水利基礎設施補助、人才獎勵、生產種植資料補貼等方面給予支持,引進龍頭企業、扶持種植大戶、支持組建藍莓種植專業農民合作社,實現產業的集中化、健康良性發展,條件成熟時成立集安市藍莓產業發展協會,統一生產種植資料采購、統一技術培訓與指導、統一鮮果保鮮倉儲、統一銷售渠道、統一物流配送,甚至統一市場價格。

3.7 設立專項資金,扶持藍莓產業發展

設立藍莓產業發展專項扶持資金,重點投向科研、培訓、基地、龍頭企業、品牌建設等方面。將農業開發、土地整理、農業產業化、產業發展、科技研發等專項資金捆綁使用,統籌安排,集中向藍莓產業傾斜,發揮好政府資金的引領作用。

采取政府投入一部分、金融部門貸款一部分、招商引資一部分、企業和果農自籌一部分的辦法,建立多渠道、多元化的投融資機制。充分利用政策、環境和勞動力資源優勢,加大招商引資力度,引進一批有規模、有實力的戰略投資者參與藍莓產業開發,提升整體加工層次和水平。

建立政+銀+企合作機制,促進金融對產業的投入力度。政府設立土地承包經營權流轉備案與轉讓機制,為龍頭企業、種植大戶和專業農民合作組織流轉農戶的土地進行藍莓的規模化種植提供支持;以備案與轉讓機制,撬動金融機構對土地承包經營權質押貸款標底的認同,同時以藍莓種植貸款貼息的政策支持,降低龍頭企業、種植大戶和專業農民合作組織的融資成本。

3.8 積極引導宣傳,打造集安藍莓品牌

發揮農業、科技、財政、國土資源、金融、稅務、質監等部門職能作用,加大協調,簡化辦事程序,提高辦事效率,開辟扶持藍莓產業發展的綠色通道,加強藍莓生產、加工和流通的管理與服務,規范市場經濟秩序,創造優良發展環境。

通過網絡、電視、報紙等各種媒體,加大對藍莓產業發展優勢、潛力和重大意義的宣傳力度,擴大集安藍莓的知名度,提高群眾的認知度、參與度。篩選確定一批種植基地,通過采用優良藍莓種源或新品種,以及系列配套栽培技術,使示范基地實現規模化、良種化種植,發揮典型引領作用,以點帶面,推動藍莓產業整體快速發展。突出“白山、黑水、寒地、有機”的主題,結合發展文化旅游產業,做好藍莓產業宣傳品開發及媒體廣告工作,廣泛宣傳集安特色藍莓產業。

4 結語

本文旨在概述國內藍莓產業發展現狀的基礎上,收集整理與集安市藍莓產業發展相關的數據和資料,了解目前集安市藍莓產業發展現狀,對集安藍莓產業的競爭力進行綜合分析。從比較優勢理論和競爭優勢理論出發,分析集安藍莓產業與國內其他省、市的比較優勢。最后針對集安藍莓產業存在的現狀有針對性的提出了發展的對策與建議:第一,優化藍莓產品的產業結構;第二,建立有效的產業鏈網絡平臺;第三,加強大連藍莓產業的品牌建設;第四,推動技術引導產業發展;第五,拓寬藍莓產業的投融資渠道;第六,加強政府的監管與扶持力度。

參考文獻

[1]李亞東,張志東,吳林.越橘(藍莓)栽培與加工利用[M] .長春:吉林科學技術出版社,2001:15.

[2]吳林.我國越橘栽培生理研究進展[J]吉林農業大學學報,2013,35(04):379-383,388.

[3]朱興友.構建新型工業化 推動可持續發展[J].環境教育,2005(09):76-78.

[4]劉貴富.中國高句麗世界文化遺產地旅游的可持續發展研究[J].學術交流,2004(10):132-135.

[5]郝瑞.長白山的野生果樹種質資源[J].園藝學報,1982,9(3):9-16.

[6]郝瑞.長白山篤斯越橘的調查研究[J].園藝學報,1979.6(2):87-93.

[7]李亞東,郝瑞,陳偉,等.越橘對長白山區酸性土壤的適應性[J].園藝學報,1994,21(02):129-133.

[8]李麗敏,吳林.中國藍莓產業發展研究[M].北京:中國農業出版社,2011,49-74.

[9]吳林,劉榮禮,李麗敏.湖北省藍莓產業發展研究[J].中國農機化學報,2015,36(04):317-319,329.

[10]魏海蓉,劉慶忠,張力思,等.山東省藍莓生產科研現狀及發展前景[J].落葉果樹,2008(05):1-3.

[11]蘇德志,王亮,李巍雨,金彬,楊智娟,麗娜.關于呼倫貝爾市藍莓人工種植情況的調研報告[J].內蒙古科技與經濟,2015(08):9-10.

[12]吳林.中國藍莓35年——科學研究與產業發展[J].吉林農業大學學報,2016(01):1-11.

[13]王艷,王瑩,劉兵,屈德寧.藍莓的生理生態學研究進展[J].吉林師范大學學報(自然科學版),2015,(02).

[14]吳林,張志東,李亞東,等.半高叢和矮叢越橘品種引種栽培試驗[J].中國果樹,2002(02):27-29.

作者簡介:韓姣,碩士,助理研究員,研究方向:果樹學。

通訊作者:吳林,碩士生導師,研究方向:藍莓等小漿果品種選育、栽培生理和產業經濟。