基于核心素養下的運算能力的培養

高崇輝

運算能力是小學生數學能力中至關重要的能力,也是學生認識和探尋數學世界的工具,對運算能力的培養將會為學生進一步學習數學知識打下基礎。工作20年來,我一直重視學生運算能力的培養,尤其是中國學生發展核心素養頒布以來,又進行了一系列基于核心素養下的運算能力培養的探索,收到了一定的效果。

一、追根探源,找出學生運算能力下降的原因

自新課改實行以來,讓我們欣喜地看到,課堂發生了翻天覆地的變化,教師“教”的行為和學生“學”的行為都發生了變化。但由于我們對課改理念理解和落實的問題,使得教學出現了一些值得深思的問題。眾所周知,計算能力是小學生必備的基本能力,計算能力的降低,必然會引起“多米諾效應”,影響到小學數學課堂教學的有效性,也給學生的全面發展留下陰霾。帶著對學生運算能力發展的一種憂慮,我帶領數學團隊教師在不同學年進行了這樣一次調查:

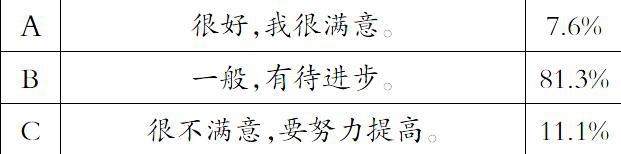

調查(一):你認為你班學生的計算能力怎樣。

調查(二):根據你的教學經驗,你認為與以往教過的學生相比,你班學生的計算能力怎樣。

對于調查結果,我們數學團隊教師進行了細致的分析,追根探源,找出學生運算能力下降的原因。

1.計算教學中“重算法,輕算理”與“重算理,輕算法”矛盾處理。

課改以前的計算教學“重算法,輕算理”。《數學課程標準》結合數學教育的特點,從知識與技能、數學思考、解決問題、情感與態度等4個方面對義務教育階段數學課程的目標作了具體的闡述,不僅使用了“了解、理解、掌握、靈活運用”等刻畫知識技能的目標動詞,而且使用了“經歷、體驗、探索”等刻畫數學活動水平的過程性目標動詞,從而更好地體現了課程標準對學生在數學思考、解決問題以及情感與態度等方面的要求。基于此,教師紛紛轉變教學理念,拋棄了原來的填鴨式講解和機械練習,代之以大量的情境再現、動手操作、自主探索、合作交流,引導學生在理解算理上大做文章,但卻忽視了對算法的總結與鞏固,走向了計算教學的另一極端──“重算理,輕算法”。調查中我們發現很多學生的計算錯誤是由于對數學概念理解不清、法則不明而引起的。

筆者認為,在計算教學中,算理與算法是兩個不可或缺的關鍵。算理是對算法的解釋,是理解算法的前提;算法是對算理的總結與提煉,它們是相互聯系,有機統一的整體。透徹理解算理和熟練掌握算法是提高學生計算能力的重要保證。傳統教學中“重算法,輕算理”的模式固然具有不可彌補的缺陷,但它在落實雙基的目標中卻具有不可替代的作用,新課程背景下計算教學的目標定位,并不是對傳統計算教學的全盤否定和拋棄,而是對傳統計算教學的一種發展,是一種“揚棄”,而現行教學中“重算理,輕算法”的做法卻走向了計算教學的另一極端,同樣不足取。因此,在教學中,教師要建立正確的教學觀念,尤其是學生發展核心素養提出以后,我們更要從學生學習的實際需要出發,做到既重算理,又重算法,二者不可偏頗。當然這并不是說算理的落實與算法的練習非得平均使用力量不可。教師應根據教材特點和學生實際在教學中合理安排,需要教師通過課堂教學的智慧,讓學生悟出算理,導出算法,形成良好的認知結構,有的放失,以達到事半功倍的效果,更好地落實核心素養提出的教學目標。

2.片面追求算法多樣化導致計算教學“高耗低效”。

算法多樣化,是新課程計算教學中倡導的理念之一,提倡并鼓勵算法多樣化可以矯正過去計算教學中算法的“一統化”,有利于“不同的學生學習不同的數學”。正是在這一理念的召喚指引下,才有了課堂上那么多種算法的精彩呈現。在我們欣喜地看到“算法多樣化”已成為計算教學明顯特征的同時,我們也須要思考:課堂上所出現的那么多種算法,學生能理解和掌握的有多少呢?我們不妨看一個“兩位數減兩位數口算減法”教學片段。

師:大家已知道了57-28=29,哪位同學來說說你是怎樣算的?

生1:我是先算57-20=37,再算37-8=29。

生2:我是先算50-28=22,再算22+7=29。

生3:我先想,7減8不夠減,就用17減8得9,40減20得20,9加20得29。

生4:我是這樣算的,先把28看成1和27 ,57-27= 30,30-1 = 29。

生5:我把57看成60,60-28=32,32-3=29

生6:先把28看成30,57-30=27,27+2=29

在學生交流的過程中,教師邊板書邊不斷地用“你真聰明”“很好”“你的表達真清晰”“還有不同的方法嗎”等語言對學生進行點評。整個交流過程,教師流露出滿意的神態。最后教師說:“你們的方法真多呀!以后大家就用自己喜歡的方法來進行口算。”

筆者想,這樣的多樣化不僅偏離了教學的重點,占用了大量的寶貴時間,而且容易使學生的認知模糊,對算理的理解不到位,特別是一些學困生在錯綜復雜的計算方法面前更加茫然,力不從心,是一種高耗低效的教學。優化算法需要學生對不同算法的理解和融合。以上教學案例中,如果教師適時介入,引導學生比較各種算法的異同,達到相互溝通和相互理解,從中尋找合理、簡便、適合自己的算法,能較好地培養學生的優化意識。如生1和生2的算法交流后,要讓學生明白這兩種口算方法都是先減一個數,然后再進行計算。如果老師能夠引導學生來比較拆數的方法,讓學生認識到同樣是拆數,拆數的目的不同拆的數也不同,計算方法也就不同。學生對算法的掌握是建立在理解的基礎上的,學生理解了,才會有選擇,才能保證每一個學生至少掌握一種算法,才能保證每一個學生在原有的基礎上得到相應的發展。

3.學生對計算器的依賴導致學生對計算“眼高手低”。

新課程把計算器的使用引入到了學習當中,指出“要把現代信息技術作為學生學習數學和解決問題的強有力工具,使學生能夠從大量繁雜的、重復的計算中解放出來,將更多的精力投入到現實的、探索性的數學活動中去”,這是符合社會發展和時代要求的。然而在調研中我們也發現,學生在學習活動中對計算器的使用存在過多過濫的現象。計算器計算方便、快捷、準確的特點使不少學生對其青睞有加,筆算時懶得列豎式,而是利用計算器快速算出得數。長此以往,形成了學生計算中的眼高手低現象——雖然知道計算的方法,但真正動手算起來卻是錯誤百出。

二、與時俱進,基于核心素養下運算能力培養的策略

《義務教育數學課程標準(2011年版)》明確提出,小學學生數學的計算能力達到答案準確、計算迅速、方式靈活和運用合理的基本要求。小學數學的計算具有基礎性和工具性,在生活中隨處應用。針對學生計算能力下降的原因,我們團隊教師積極進行調研分析找到解決問題的策略,力爭做到對癥下藥,提高學生的運算能力。

1.創新口算形式,夯實計算基礎。

萬丈高樓平地起,計算的正確、迅速、合理、靈活離不開扎實、有效的持續訓練,而口算是計算能力的重要組成部分,是筆算、估算及簡便運算的基礎,是訓練思維敏捷性的良好手段。筆算是在準確、熟練的口算能力的基礎上發展起來的,沒有一定的口算基礎,筆算就成了無源之水。著名數學奧林匹克專家裘宗滬認為:“如果你想學好數學,首先要會算,而且要算得好,加、減、乘、除、四則運算要熟練和準確。不但會筆算,還要會心算。心算是一種思維能力。心算好,腦子里能盤算的問題就多,隨時隨地都能想問題。”

我們團隊教師在尊重教材的基礎上改變了以往一上課就呈現情境的習慣做法,在計算教學中先練口算,再創設情境導入新授。我們口算訓練過程分為了三個階段:第一階段是讓學生看課件開火車口算,這一階段既練習學生專注力還鍛煉了學生口語表達能力,學生的口算能力不斷提高;在學生有了一定的口算基礎后,我們進入第二階段“聽算”練習,即教師口述題目,學生隨即練習的訓練方式,我們發現進行“聽算”訓練,計算過程要短暫地保留在記憶中,對發展瞬時記憶起很大的作用;接下來我們進入第三階段“閃算”練習,進行閃算訓練,還壓縮了思考步驟,提升學生思維的靈活性。長期堅持可以淡化學生潛意識里口算筆算化的現象,使學生受益匪淺。所以說無論是基本訓練還是情境創設,都是相當重要的,關鍵問題是要準確處理好。情境創設要真正為教學服務,要盡可能控制無效信息對學生學習的干擾,確保學生思維的連貫性,使學生在有效的思維訓練中不斷提升思維品質。

2.注重練習梯度,逐步深入推進。

練習是學生鞏固知識、形成技能的重要途徑。計算練習需要做到新舊結合,精講巧練,持之以恒。在設計上一般要遵循由易到難、由簡到繁、由基本到變式的發展順序。一般先是例題模仿練習,然后是形成變式練習和提高練習,最后是綜合運用。如,學習兩位數乘兩位數之后,出示練習題:

15×15= 25×25= 35×35=

先請學生運用掌握的數學知識進行運算,然后思考:兩個因數有什么特點?積的十位、個位數字有什么特點?積的高位數字與因數的十位數字有什么關系?這樣,學生發現了規律,了解了數據的特征,很快掌握了快速計算方法,接著讓學生直接寫出得數:55×55= 65×65= 75×75= 85×85=。這樣通過練習的逐步遞進,使不同層次的學生基本上“跳一跳,就能摘到桃”,借助于練習的多形式、多角度、多層次,使大家都能體驗到成功解題的快樂,進而以更飽滿的熱情參與到學習活動中。

3.融入生活實踐,拓展知識運用。

奧蘇伯爾提出:“要讓新知之舟泊在舊知的錨樁上。”盛大啟老師認為:“小學數學課堂教學中,積極地運用遷移規律,利用學生已有的知識和技能對新知識、新技能的學習產生積極的影響,并且能根據后繼學習的需要,適時地、有限度地作一些拓寬、滲透,就可以把各個部分的知識像鏈條一樣連結起來,形成完整的認知結構,切實提高課堂教學的效率。”

以“連加、連減”為例,在學生理解了算式的意義及運算過程的基礎上,不應以反復操練鞏固計算,我們可以把這一知識運用到“超市購物”這個現實的、開放的問題情境中,讓學生在解決實際問題的過程中自覺加以計算。情境描述如下:小明和媽媽來到水果店購買水果,梨每千克2元、蘋果每千克4元、橘子每千克5元、葡萄每千克8元、菠蘿每千克6元,小明想買蘋果、葡萄、梨各一千克,而媽媽想買橘子、菠蘿、蘋果各一千克,請大家幫他們算一下各需付多少錢?同樣買三樣水果,最少要用多少錢?如果兩人一共只帶了10元錢,可以買什么呢?這樣的設計才真正達到了讓學生學以致用的目的,同時也培養了學生運用所學知識解決實際問題及收集信息、處理信息的能力,學生在解決問題的過程中不知不覺地鞏固計算知識。

4.強化計算意識,著眼習慣養成。

“習慣決定性格,性格決定人生。”良好的習慣是邁向成功的催化劑,使人終身受益。學生計算習慣的優劣直接影響著計算能力的形成和提高。我們也嘗試著做了以下幾項工作。

(1)養成算前檢查的習慣。

由于受到年齡特征的影響,“粗心”已經成為當前小學生共有的一種特征。調查顯示:絕大部分學生認為做錯計算是因為粗心。面對這種情況,我們提出了學生應該具有算前檢查的習慣,規定抄完題目以后不要急于計算,必須先查后算,這樣可以幫助學生及時發現問題,并加以解決,把錯誤消滅在萌芽之中,可以有效地避免由于“粗心”造成計算上的失誤。

(2)養成算后驗算的習慣。

計算教學內容豐富,有些學習習慣的訓練貫穿始終,為培養學生的驗算習慣,提高解題的正確率,教師必須讓學生確立“凡做題必驗算”的思想,教會學生驗算方法,幫助學生養成嚴謹的驗算習慣。比如驗算要做到“四查”:一查數字是否抄對;二查符號是否準確;三查順序是否正確;四查結果是否寫上。學生良好習慣的養成非一日之功,它需要我們持之以恒地付諸努力。這是有益學生終身的好事情,我們必須切實抓好。

(3)養成用好草稿的習慣。

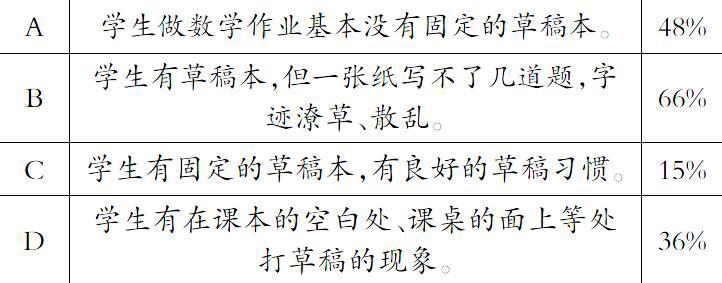

良好的草稿習慣可以幫助學生減少不必要的失誤,提高計算的速度和正確率。我們曾對學生用草稿的習慣做了統計,結果如下(可多選):

從教師的問卷調查可以看出:僅有15%的教師選擇了學生有固定的草稿本。所以培養學生養成良好的運用草稿的習慣已經成為教師要關注和著力改進的重要內容之一,要盡可能減少因為草稿原因造成的計算錯誤。我們大體經歷了這樣幾個過程:散亂的草稿紙——書寫凌亂的草稿本——書寫工整的草稿本。在這個過程中我們發現學生的書寫習慣有了好轉,計算準確率有所提高,但我們也發現了新的問題,那就是有些學生雖然書寫工整了,但數位對不齊,也會影響計算效果。接下來我們就進行了怎樣利用草稿本改變現有問題的研究。開始我們要求學生在進行豎式計算時先畫幾條豎虛線這一強化訓練方法,增強學生列豎式時相同數位對齊的意識,培養其良好習慣。后來我們發現這一方法優點是數位能對齊了,缺點是畫豎線過程中有些學生畫不直并且耽誤時間。我們又經過反復的調研、思考,最終找到了解決的方法,把筆記本橫著列豎式,即把本子上的橫線改成豎線,便于學生計算時數位對齊,使學生形成豎式計算中上下對齊的習慣,收到了意想不到的效果。

學生運算能力關系著學生對數學基礎知識與基本技能的掌握,關系著學生觀察、記憶、思維等能力的發展,關系著學生核心素養能否真正落實。作為一線教師,我們應該正確認識計算在數學教學中的作用,準確把握計算的內在思想和方法,從教學中的細小問題著手研究,不斷完善自己的教學行為,才能使我們的計算教學更加科學有效,才能進一步促進計算教學的深入改革,切實提高學生的計算能力和數學素養。

(作者單位:哈爾濱市泰山小學)

編輯/魏繼軍