數據處理方法對RDE試驗結果的影響研究?

鄭思凱,葛蘊珊,陳偉程,王 欣,宋 彬,禹文林

(1.北京理工大學機械與車輛學院,北京 100081; 2.中國環境科學研究院,北京 100012)

前言

機動車尾氣排放是空氣污染的重要組成部分,它對城市空氣質量和公眾健康有著非常不利的影響[1]。為對機動車排放加以控制,各國相繼制定了嚴格的排放法規標準。國內外相關研究表明,單一的實驗室測試循環并不能實現對車輛實際道路行駛狀態下運行工況的完整覆蓋[2],車輛的實驗室排放測試結果與實際道路行駛排放狀況可能存在較大差異[3-6]。故實際道路行駛排放測試對于機動車排放水平的衡量將變得至關重要[7]。針對這一問題,歐盟開發了“輕型車實際駕駛排放(RDE-LDV)”測試程序。日前,中國VI階段輕型車排放法規[8]正式發布,它參考歐盟RDE法規,新增加了對于RDE測試的要求。歐盟RDE法規針對實際道路行駛排放分析規定可使用功率等級分組法或CO2移動平均窗口法兩種不同的數據處理方法。基于計量認證的要求,中國VI階段排放法規中僅采用CO2移動平均窗口法作為RDE測試唯一數據處理方法。為研究兩種不同數據處理方法結果之間的差異,本文中使用便攜式車載排放測量系統(portable emission measurement system,PEMS),按照RDE測試規程進行了多次實際道路行駛排放試驗,并分別按CO2移動平均窗口法和功率等級分組法對試驗結果進行了深入的分析對比。

1 試驗方案

1.1 測試車輛與試驗設備

本次共按照國VI法規RDE測試規程進行了6次實際道路行駛排放試驗,為方便后文敘述,按照A~F字母順序對各次試驗進行編號。所選用試驗車輛均配備有三元催化器(TWC)且滿足國V排放法規要求。

試驗設備選用HORIBA公司的OBS-ONE輕型車車載排放分析儀,主要由氣體分析模塊、顆粒物數量分析模塊、排氣流量計、全球定位系統(GPS)接收器和溫濕度儀組成。該設備可測量車輛進行RDE試驗時排氣中的 CO2,CO,NO,NO2,NOx等成分和顆粒物數量(particle number,PN),并實時監測車輛的排氣體積流量、速度、海拔、大氣壓力和溫濕度等環境參數。

1.2 試驗路線

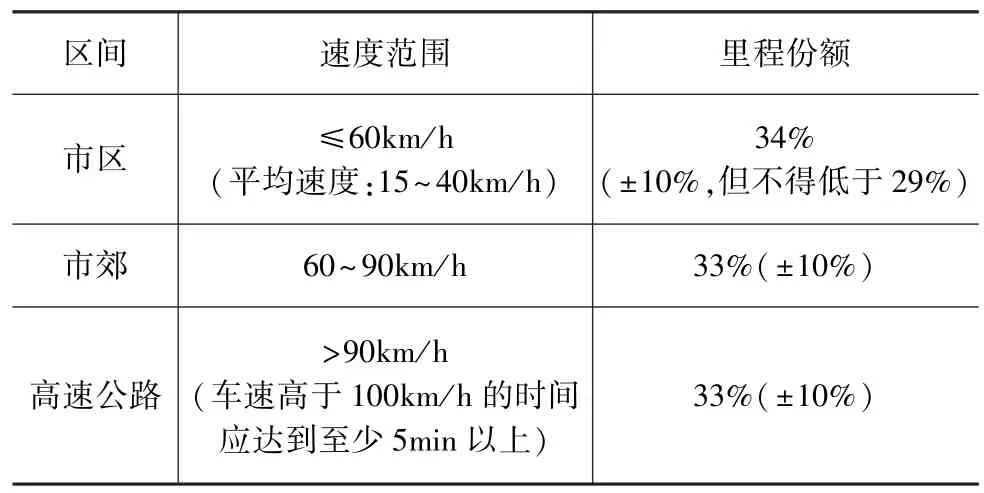

按照國VI法規RDE規程要求,為盡可能覆蓋各種行駛工況,測試車輛依次在市區、市郊和高速公路3種道路上連續行駛,每個速度區間至少行駛16km,試驗總時間在90~120min之間,試驗起點和終點的海拔高差不超過100m,并且試驗車輛的累計正海拔增加量應每100km不大于1 200m。上述3種工況的速度范圍及里程份額如表1所示。

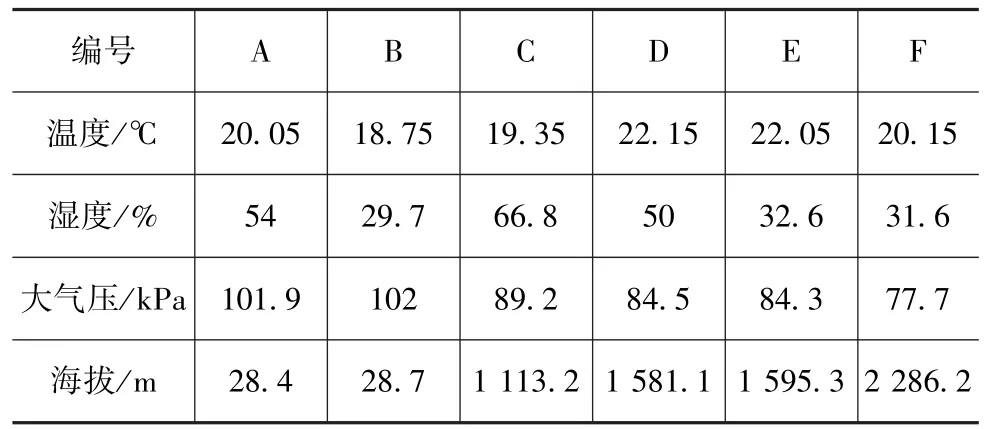

表2記錄了6次RDE試驗的環境條件,其中環境溫度在18.75~29.15℃范圍內,符合規定要求的0~30℃的普通溫度條件。試驗A和B海拔在28.4~28.7m范圍內,符合不高于700m的普通海拔條件。試驗C海拔為1 113.2m,符合700~1 300m的擴展的海拔條件。試驗D~F海拔在1 581.1~2 286.2m范圍內,符合1 300~2 400m的進一步擴展的海拔條件。

表1 市區、市郊和高速公路區間速度范圍和份額

表2 試驗環境條件

2 數據處理

2.1 預處理

按照國VI法規要求,在計算輕型車實際道路行駛排放量之前,首先須對試驗過程中所記錄的污染物濃度、排氣流量、車速和其他瞬態數據等進行時間校正。本試驗所選用的PEMS設備OBS-ONE沒有時間校正功能。因此在計算之前,首先應按照法規要求對原始數據進行時間校正,消除車速、污染物濃度和排氣流量等主要參數的時間延遲。此外,OBSONE所測量的污染物濃度為濕基濃度,因此無需對污染物濃度進行干 濕基修正。

2.2 CO2移動平均窗口法

2.2.1 數據剔除

國VI法規規定,車輛實際道路行駛排放量應采用CO2移動平均窗口法進行計算。計算前,應將冷起動、車輛地面速度小于1km/h和發動機熄火時的數據剔除。其中,冷起動時段包括發動機起動后的最初5min,車輛地面速度由GPS或ECU讀取的車速數據進行判斷,僅須滿足以下任意一條件,即可判定發動機熄火:(1)發動機轉速小于50r/min;(2)排氣質量流量小于3kg/h;(3)排氣質量流量率低于怠速穩定排氣質量流量率的15%。

2.2.2 排放因子計算

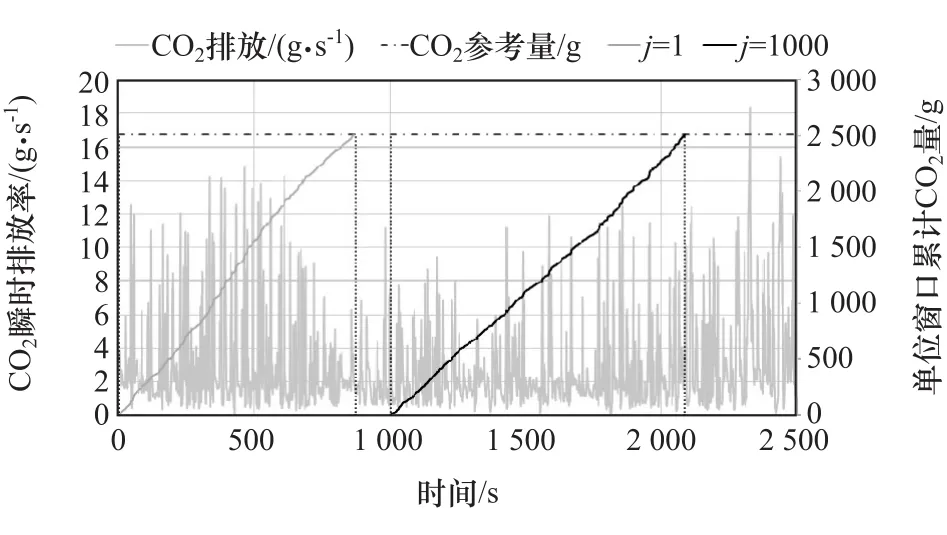

按照CO2移動平均窗口法進行車輛實際道路行駛排放量計算,首先應進行窗口劃分,目的是將所有試驗結果數據分割成一系列的數據子集計算排放量。現以試驗A(見圖1)為例,簡述計算過程。在連續的CO2排放曲線(為清晰起見,僅顯示前2 500s數據)上,從第1s開始按1Hz的頻率,以該車WLTC工況循環 CO2排放總量(單位:g)的一半(MCO2,ref=2506.97g)作為基準從前向后對CO2排放量進行逐秒累積,當累積量達到參考基準值時,即劃分為一個窗口,然后從第2s開始下一個窗口的劃分。圖1中兩條斜線分別代表第1個、第1 000個窗口的CO2隨時間累積的量,前后兩對虛線所包圍的范圍即為兩個CO2窗口。窗口劃分完成后,繼而可得到每個窗口各污染物和CO2的排放因子和平均車速。

圖1 試驗A窗口劃分示例

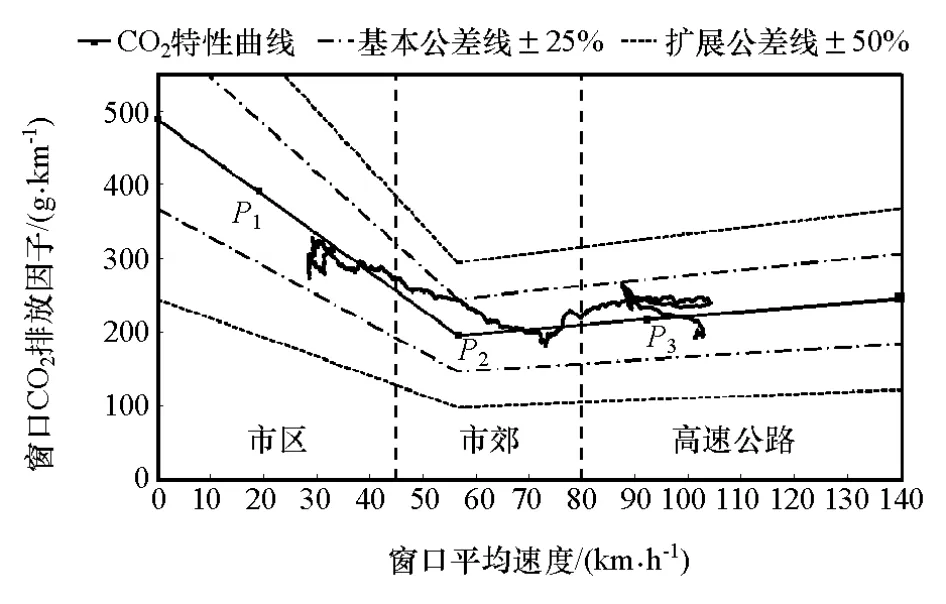

按照國VI法規要求,在計算各污染物總排放因子之前,應首先采用“CO2特性曲線”對所劃分窗口進行完整性和正常性驗證。如圖2所示,圖中不規則曲線由試驗A取得的4 074個CO2窗口在坐標軸中所對應的點組成,P1,P2和 P3點的參數由該車WLTC循環低速段、高速段、超高速段的平均車速和CO2排放因子確定,3點相連即組成該車的CO2特性曲線。窗口平均速度按照45km/h以下,45~80和80~145km/h的范圍劃分為市區窗口、市郊窗口和高速公路窗口,當市區、市郊和高速公路窗口數量均至少占總窗口數量的15%以上時,則該試驗通過完整性驗證。當以上3個速度區間分別至少有50%的窗口落在特性曲線定義的基本公差(±25%)范圍內,則該試驗通過正常性驗證。若不滿足上述所規定的50%的最低要求,可按1%的步長增加基本公差帶范圍,直到滿足50%的最低窗口要求。但使用這種方法時,基本公差帶范圍最終不可以超過±50%。試驗A完整性和正常性均滿足國VI法規要求,認為試驗有效。

圖2 A試驗CO2特性曲線

之后基于窗口數據,分別計算各速度區間的污染物排放因子的平均值,并按照0.34,0.33和0.33的系數分別對市區段、市郊段和高速公路段結果進行加權平均,最終得到各污染物總行程的排放因子。

2.3 功率等級分組法

2.3.1 實際輪邊功率計算

使用功率等級分組法[9]計算車輛實際道路行駛排放量時,首先應獲取車輛實際輪邊功率數據。直接獲取測試車輛實際輪邊功率比較困難,可使用車輛特定CO2線(Veline線)間接計算。Veline線由被測試驗車輛WLTC循環排放實驗結果確定。以下仍以試驗A為例,簡述整個計算過程。以1Hz的頻率,獲取測試車輛進行實驗室WLTC循環測試時的速度vi,并計算加速度ai。車輛WLTC循環測試時的輪邊功率 PW,i為

式中:f0,f1和f2為測試車輛進行WLTC試驗時設定的道路載荷系數;TM為測試車輛進行WLTC循環試驗時的實際測試質量。需要注意的是,當測試車輛輪邊功率 PW,i小于其拖動功率 Pdrag時,應取 PW,i等于Pdrag的值。Pdrag由測試車輛額定功率 Prated確定,即

Pdrag=-0.04×Prated

以WLTC循環不同速度段氣袋采樣獲得的CO2質量流量為y軸,每個速度段的平均輪邊功率為x軸,線性回歸后可得到圖3所示的Veline線。

2.3.2 排放因子計算

圖3 試驗A的Veline線

按照歐盟RDE法規要求,為減少排氣質量流量和輪邊功率由于響應時間不一致導致的時序校準不精確對排放量計算結果的影響,應對所有相關瞬時測試數據進行3s移動平均。具體為,由第1-3s數據進行平均計算,即完成第1s數據的3s移動平均,之后對第2-4s數據進行平均計算,即完成第2s數據的3s移動平均,以此類推。計算所得的每秒各參數移動平均值,應根據其3s移動平均速度,以60和90km/h為界限,劃分為市區、市郊和高速公路3個速度區間。

表3為市區行程和加權平均總行程的歸一化標準功率分布表,表示正常駕駛情況下,功率等級分組和每組對應的時間份額。基準工況下實際輪邊功率Pdrive由下式計算:

式中:f0,f1和f2為測試車輛進行WLTC循環試驗時設定的道路載荷系數;TM為測試車輛進行WLTC循環試驗時的實際測試質量;基準速度vref和基準加速度aref分別取值為70km/h和0.45m/s2。由歸一化標準功率 Pc,norm,j與 Pdrive相乘,得到每組輪邊功率等級的上限和下限,以此為標準,對總行程和市區速度區間內的3s移動平均值分別進行功率等級分組。每個功率等級的時間份額sj為

式中:countsj為功率等級j中3s移動平均值的數量;max為測試車輛計算所得的最大功率等級。需要注意,最高等級應為包含0.9倍額定功率的功率等級,所有高于最高等級的時間份額應當歸入到最高等級中。試驗A市區、總行程功率等級組及時間份額情況如表4所示。

表3 市區行程和加權平均總行程的歸一化標準功率分布

表4 試驗A市區、總行程功率等級組和時間份額

與CO2移動平均窗口法類似,功率等級分組法也須對RDE試驗行程的有效性進行判定。表5為有效試驗中各個功率等級最小和最大份額要求,當分組數據滿足表中所有要求時,即可認為試驗行程有效。除此之外應注意,市區行程第5功率等級以下的各組(包括第5功率等級)至少應有5個數據,如果第5功率等級以上某個功率等級的數量小于5個,該等級排放應置為0。之后根據每一個功率等級各3s移動平均數據的平均值及其時間份額進行加權平均,單位換算后得到各污染物市區段及總行程排放因子。

表5 有效試驗中各個功率等級最小和最大份額要求

3 數據處理結果分析

3.1 兩種數據處理方法所得排放因子對比

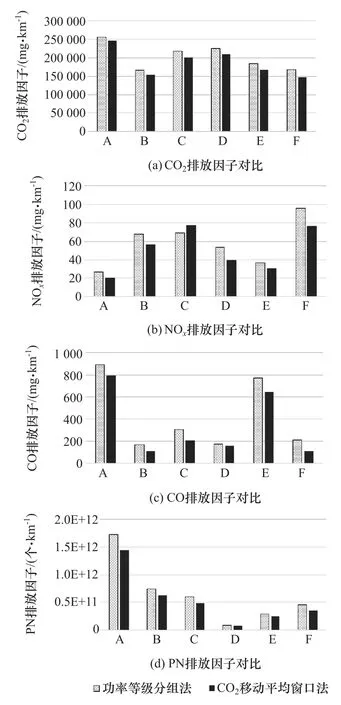

對6次RDE試驗所采集的數據分別使用兩種數據分析方法進行數據處理后,將其各污染物排放因子進行對比,結果如圖4所示。

可以看出,除C試驗NOx排放因子外,其余試驗通過功率等級分組法計算所得的CO2,NOx,CO和PN排放因子均大于CO2移動平均窗口法計算所得對應的排放因子。通過對NOx,CO和PN符合性因子對比發現,其符合性因子均較小,滿足國VI法規限值要求,如表6所示。

表6 兩種分析方法符合性因子

3.2 數據剔除對功率等級分組法計算結果的影響

圖4 兩種分析方法所得排放因子對比

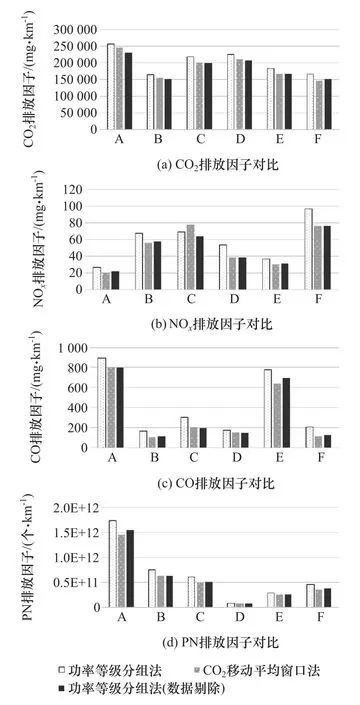

按國VI和歐盟標準規定,使用CO2移動平均窗口法進行數據處理時,應首先剔除原始測試數據中冷起動、車輛怠速(車速小于1km/h)和發動機熄火數據,而根據歐盟法規,使用功率等級分組法處理數據時并不存在數據剔除的要求。這就造成兩種分析方法實際參與計算的數據量不同,數據處理結果存在一定差異。為探究數據剔除對排放因子計算結果的影響,按照國VI法規CO2移動平均窗口法數據剔除的要求,剔除數據后,使用功率等級分組法計算其各污染物排放因子,并與原排放因子進行對比,其結果如圖5所示。

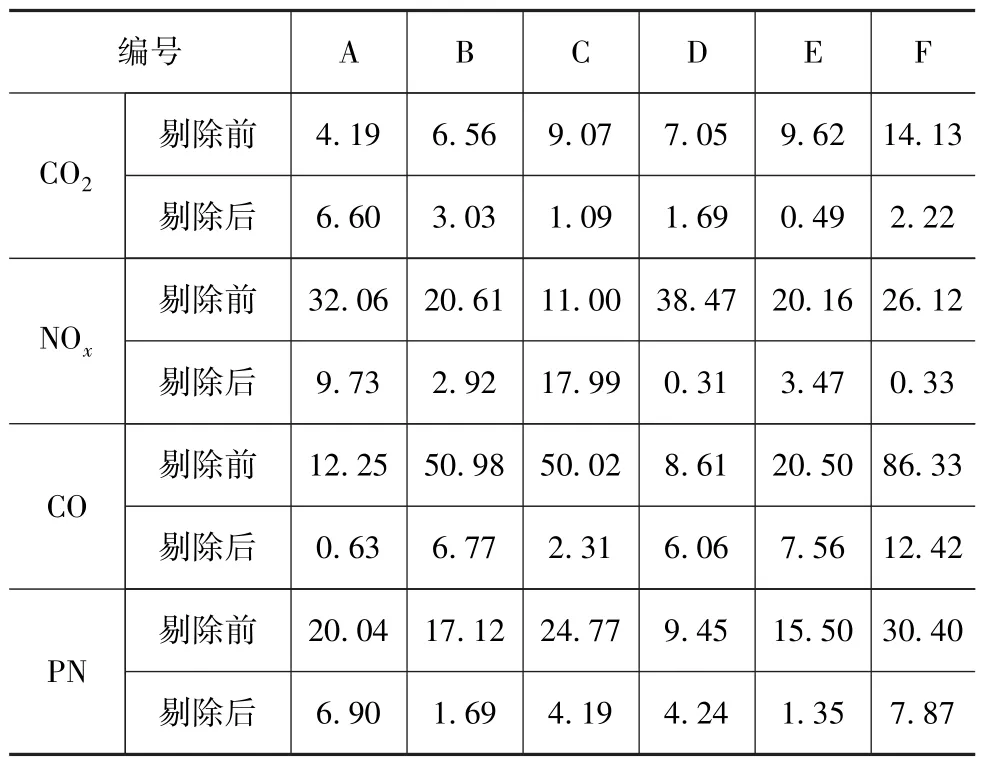

可以看出,剔除數據后,各試驗通過功率等級分組法計算所得CO2,NOx,CO和PN排放因子均出現不同程度下降,部分排放因子已低于CO2移動平均窗口法計算結果,且除A試驗CO2排放因子和C試驗NOx排放因子外,其余排放因子均與CO2移動平均窗口法計算結果更為接近。數據剔除前后功率等級分組法相比CO2移動平均窗口法排放因子計算結果的差異幅度如表7所示。

圖5 剔除冷起動數據前后所得排放因子對比

表7 兩種分析方法排放因子差異幅度絕對值%

由表可知,A試驗CO2排放因子差異幅度雖有小幅增加,但也僅為6.6%。除C試驗NOx排放因子數據存在異常,暫不考慮外,其余排放因子差異幅度均大幅減小。數據剔除后CO2排放因子平均差異幅度僅為2.52%,除試驗C外的NOx排放因子平均差異幅度僅為3.35%,CO排放因子平均差異幅度僅為5.96%,PN排放因子平均差異幅度僅為4.37%。可以認為,數據剔除后,功率等級分組法與CO2移動平均窗口法對于輕型汽油車實際道路行駛排放因子的計算結果基本一致。

4 結論

(1)由于歐盟標準規定的兩種數據處理方法采用了不同的數據保留方式,實際參與分析的數據不同,功率等級分組法計算所得CO2,NOx,CO和 PN排放因子要大于CO2移動平均窗口法,且差異較為明顯。

(2)如果采用相同數據保留方式,CO2移動平均窗口法與功率等級分組法數據分析結果基本一致。考慮到功率等級分組法計算過程中實際輪邊功率數值為推算所得,其可靠性有待進一步研究,因此國VI法規使用CO2移動平均窗口法作為RDE試驗的唯一數據處理方法是合理的。