承接產業轉移能兼顧經濟增長和環境保護嗎?

——來自江西省的經驗證據

■袁紅林 辛 娜 鄧宏亮

一、引 言

21世紀以來,我國掀起產業轉移的熱潮。產業轉移對于促進承接地經濟發展,推進產業結構升級具有重要的作用。長期以來我國實行非均衡區域經濟發展戰略,導致東部與中西部地區經濟發展差距較大,中西部地區無論是經濟實力還是人力資本都落后于東部地區,但隨著全球化經濟的深入,東部地區各項成本逐年增加,環境保護也成為發達地區考慮的核心問題。于是近年大量的工業重污染產業轉入到中西部地區,與之而來的環境問題也不斷出現。

產業轉移通常由發達地區向欠發達地區轉移,產業轉移讓發達地區產業升級,欠發達地區經濟增長。從表面上看,這是發達地區和欠發達地區“雙贏”的結果,但本質上,欠發達地區在承接產業轉移過程中給地方帶來的環境污染已成為地方可持續發展的重要問題。在產業轉移效應方面,國內相關學者認為產業轉移不僅存在正面效應,也存在相應的負面效應。區域間的產業轉移對產業結構互動升級、資源配置效率提升、技術有效溢出都有正面效應,而同時欠發達地區的產業盲目擴張也帶來需求波動、勞動力成本波動、價格波動與污染轉移等負面效應。產業轉移與轉入地的經濟、環境和社會發展密切相關,要做好產業轉移的承接,需要結合承接地環境的現實狀況,有效合理地進行轉入。在供給側結構性改革深入的背景下,國務院印發《“十三五”環境保護保護規劃的通知》反映國家對環境保護保護提升到了戰略高度。國內粗放式的經濟增長,高能耗、高污染、高排放和低附加值是不可持續發展的經濟增長方式,國內欠發達地區承接污染產業轉移能否兼顧經濟增長和環境保護,這是本文要研究及探索的問題。

二、理論分析與文獻綜述

關于產業轉移,國內外有很多相關的理論成果。日本經濟學家赤松要提出的“雁行模式”中把產業發展過程分為進口、進口替代、出口和重新出口四個階段。阿根廷學者勞爾·普雷維什提出“中心-外圍理論”,它將世界劃分為生產結構同質性(中心)和異質性(外圍)兩部分,產業在兩個不同生產結構的區域間轉移,同時也發現了產業轉移中存在的不利影響。美國哈佛大學教授雷索德·弗農提出的“產品生命周期理論”,認為產品要經過創新開發、引進、成長、成熟和衰退五個階段,產品在五個階段中實現產業轉移。日本學者小島清在“邊際產業擴張理論”提出對外直接投資應該依次從比較劣勢的產業開始,即邊際產業開始。英國約翰·鄧寧教授總結了決定企業跨國行為及國際投資的三個基本因素:所有權優勢、區位優勢和市場內部化優勢,提出了“國際生產折中理論”。Copeland&Taylor提出了“環境避難所”假說,認為發達國家隨著環境意識的增強和環境管制標準的不斷提高,造成了污染產業生產成本的上升,為規避這種成本,其傾向于轉移污染產業到其他國家;相反發展中國家將環境資源作為相對豐裕的投入要素,則更多地承接了來自發達國家的污染產業轉移,因此南北貿易所帶來的貿易模式決定了國家的環境福利,即發達國家通過貿易帶來了環境收益,而發展中國家卻獲得了環境損失。[1]由此可見,“環境避難所”假說從一定程度上證明了人均收入水平可能是引起貿易的環境福利在不同國家之間存在差異的重要原因。李鍇等使用中國省級層面數據發現貿易開放增加了碳排放量和碳強度,證實了“環境避難所”假說的存在[2];此外,Atiweiler et.和Levinson的研究均得到了類似結論[3][4]。

國內的產業轉移理論研究興起于改革開放后國內大量承接國外產業轉移。夏禹龍等基于“產品生命周期理論”提出了“梯度轉移理論”,認為主導產業在工業生命周期中所處的位置決定了區域經濟發展的狀況。郭凡生提出了“反梯度理論”,認為區域的技術引進和經濟開發應該依據本區域的經濟發展的需要和條件,而不能完全依據其所處的梯度,處于低梯度的區域也可以實行跳躍式的發展,在引進技術和經濟開發的過程中改善區域之間不平衡的現狀。目前很多學者都運用“反梯度理論”研究區域之間的產業轉移及發展。針對“梯度轉移理論”與“反梯度理論”爭鳴和討論引起國內理論界不小的反響。[5]趙張耀、汪斌首次提出“網絡型國際產業轉移模式”分為垂直型“順”梯度工序型、水平工序型和“逆”梯度工序型,這三種模式改變對傳統國際分工格局的理解。[6]鄧麗認為承接產業轉移應基于生態文明視角,結合生態文明的特征及對承接產業轉移的內在要求,從跨梯度、生態化、網絡型三種創新產業轉移模式來分析產業轉移帶來的影響。

中國是世界上重要的承接產業轉移國家,國內區域間產業轉移也非常活躍,國內也出現了很多與產業轉移與經濟增長相關研究,國內學者大多肯定產業轉移促進了承接地的經濟發展。[7]陳剛、陳紅兒認為產業轉移分為擴張性和撤退性產業轉移,其對欠發達地區發展主要體現在注入效應、技術溢出效應、關聯帶動效應、優勢升級效應、結構優化效應、競爭引致效應和觀念更新效應。[8]吳曉軍、趙海東認為區際產業轉移對轉入與轉出地雙方經濟發展都有促進作用。產業轉移對發達區域起到調整升級產業結構與轉換升級區域產業競爭優勢的作用。產業轉移是欠發達區域發展的強大外力,并對產業結構升級同樣起到作用。[9]石奇和張繼良探討了區域極化效應減弱以及勞動力、土地等要素成本的上升造成了區域間產業轉移現象,但國內區域產業轉移應注重與欠發達地區工業化發展的協調問題,同時強調了發達地區產業轉出的推動力和欠發達地區的轉入拉動力的作用。當經濟發展到一定階段后,國內特別是發達區域生態資源環境容量的縮小,發達區域污染密集產業已經發生轉移。對承接地而言,污染密集產業轉入對承接地產生的效應也得到廣大學者的探討與分析。[10]鄧云峰指出環境污染已經成為經濟發展過程中的一個重要問題。為此,欠發達地區應增強環境保護意識,發揮市場調節機制,建立區域性排污權交易市場,將地區環境成本內部化,從而達到控制區域污染的作用。[11]姬順玉、胡靜寅、王晶等分析西部地區承接產業轉移提升了產業升級和加重環境污染壓力,利用因子分析法評估西部承接國際產業轉移的效率,并探討產業轉移效率的主要影響因素,同時提出政策建議。[12]曹翔、傅京燕通過2000—2014年廣東省面板數據測度廣東省污染產業轉入與轉出,通過構建模型分析發現廣東省污染產業轉出促進了經濟增長和環境保護,但污染產業轉入卻無法兼顧經濟增長和環境保護。[13]孔凡斌等研究發現江西省承接國內產業轉移在促進經濟增長的同時加劇了本地區環境的惡化,工業治污投入的嚴重不足是導致江西省環境質量未能得到明顯改善的重要因素。

三、方法與數據

(一)產業轉移規模的測度

產業轉移規模的測度主要有直接和間接衡量方法,其中直接衡量方法如張龍鵬和周立群運用資本生產要素來測度,通過外商直接投資(FDI)測度國際產業轉移,境內省外投資資金測度國內產業轉移。由于數據的難獲得性,我們以間接度量方法來度量污染產業轉移,通過構建固定資產投資轉移指數(FAI)對江西省各地市產業轉移的轉入與轉出規模進行測算。具體公式如下:

其中,FAIijt和FAIijt+1分別為i市第j行業在t和t+1時期的固定資產投資額,FAIjt+1和FAIjt為江西省第j行業在t+1和t時期的固定資產投資額,(FAIijt+1-FAIijt)/FAIijt為i市第j行業在t+1時期的固定資產投資增速,(FAIjt+1-FAIjt)/FAIjt為江西省第j行業在t+1時期的固定資產投資增速。FAIt+1>0表示i市在t+1時期的第j行業承接了其他地區的產業轉入,轉入的規模為FAIt+1*FAIijt。FAIt+1<0表示i市在t+1時期的第j行業對其他地區的產業轉出,轉出的規模為FAIt+1*FAIijt。

本文主要測算污染密度高的產業,豆建民根據污染密度指數測算了我國目前27個細分工業行業,通過測算發現:工業廢水重污染產業分別由有色金屬礦采選業、農副食品加工業、食品制造、飲料制造業紡織業、造紙及紙制品業、石油加工煉焦及核燃料加工業、化學原料及化學制品制造業、化學纖維制造業、電力熱力的生產和供應業等10個產業組成;工業煙塵重污染產業分別由非金屬礦采選業造紙及紙制品業、石油加工煉焦及核燃料加工業、化學原料及化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、電力熱力的生產和供應業等7個產業組成;工業二氧化硫重污染產業分別由有色金屬礦采選業、造紙及紙制品業、石油加工煉焦及核燃料加工業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、電力熱力的生產和供應業等6個產業組成。其他行業根據污染密度指數測算都為輕污染行業。

產業轉移規模計算過程如下:首先,工業三類污染密度強的行業FAI指數>0的行業代表轉入,FAI指數<0的行業代表轉出,均利用公式FAIt+1*FAIijt計算該行業承接其他地區產業轉移的規模。其次,將測算出來江西省各地市每個行業的轉移規模按三類重污染產業進行匯總,得到江西省各地市三類重污染產業總體轉移規模。本文測算了江西省各地市工業二氧化硫、工業廢水、工業煙塵三類重污染產業轉移規模。

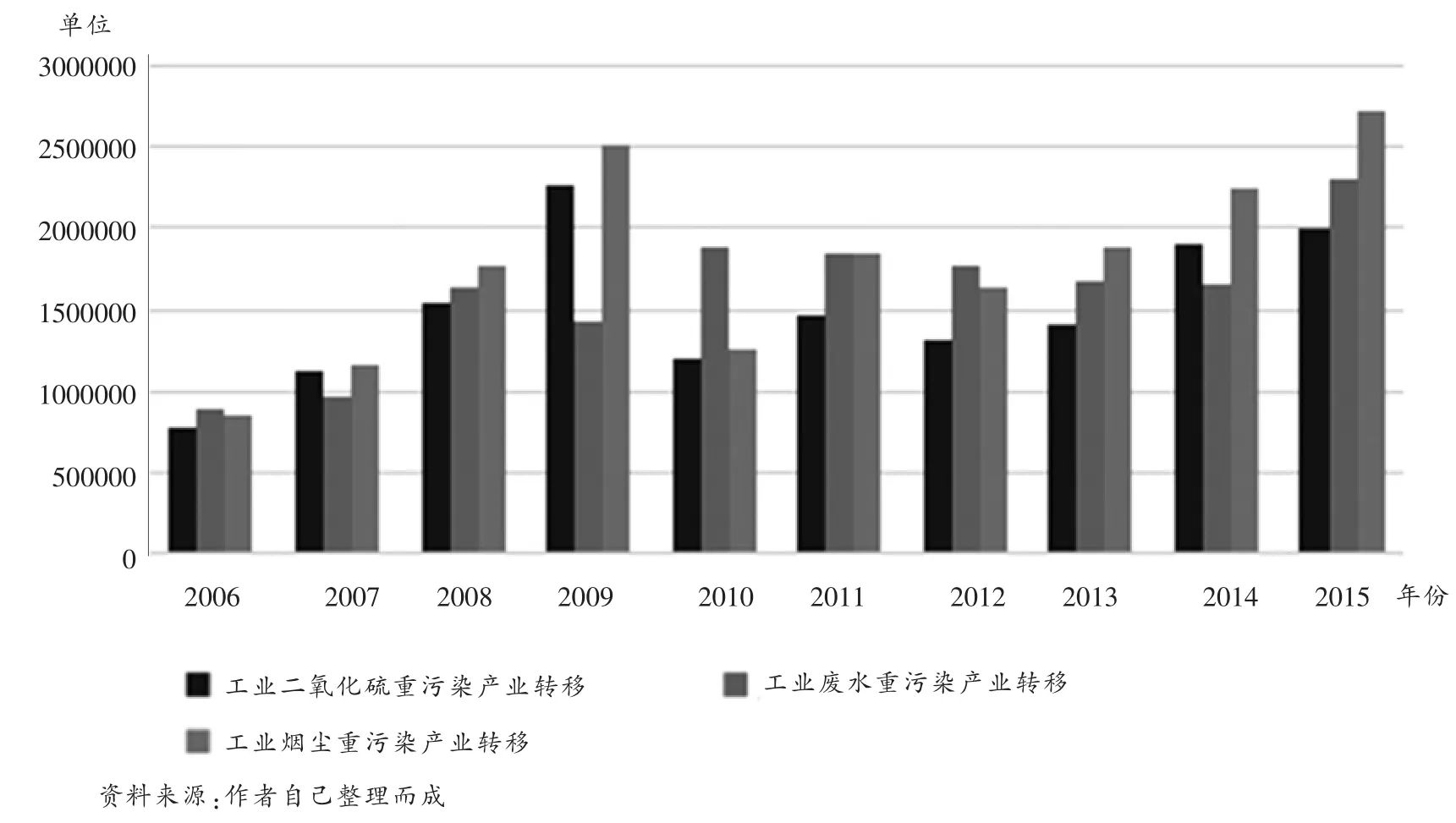

圖1為江西省11個地市三類工業重污染產業轉移的數量,三類重污染產業從2006—2015年每年都發生了轉移,工業二氧化硫和工業煙塵產業數量從2006—2009年逐年增加,到2010年數量驟然下降,從2010—2015年產業轉移穩步上升;而工業廢水產業轉移數量從2006—2008年逐年增加后,2009年數量下降,2010年之后每年產業轉移數量平穩且緩步上升。

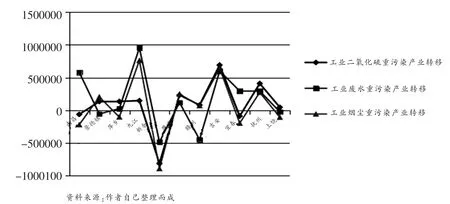

圖2為2006—2015年江西省11個地市三類工業重污染產業轉入及轉出總規模,三類重污染產業趨勢有部分地市幾乎重合,但有個別地市表現特別突出,其中九江市三類工業重污染產業轉入規模相對最大,新余市轉出幅度相對最大。

圖1 2006—2015年江西省三類重污染產業轉移現狀

(二)模型設定

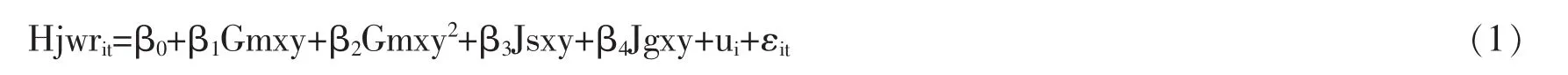

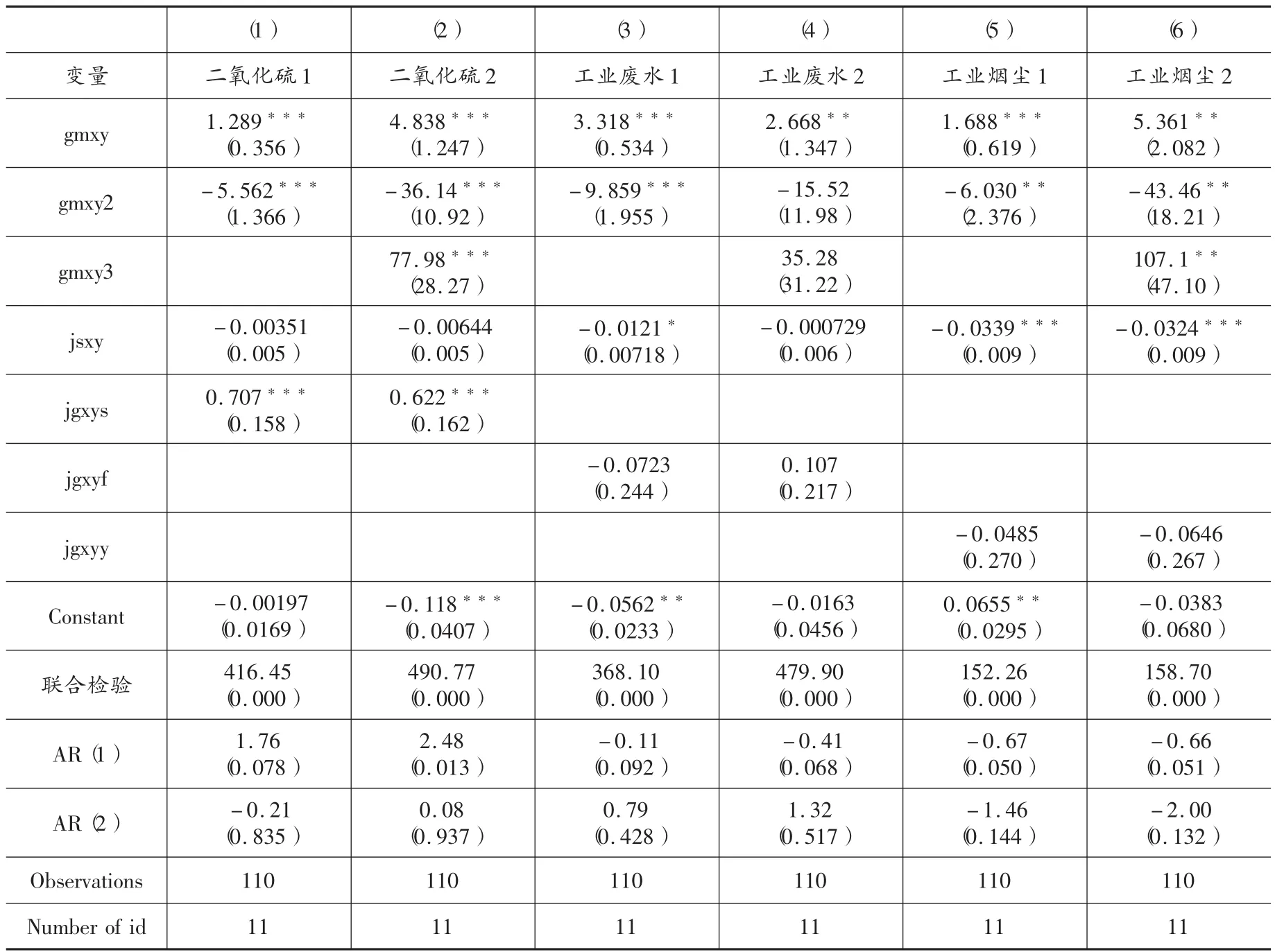

本文模型圍繞污染產業轉移能否兼顧經濟增長和生態保護這一問題,在設定模型時,我們以環境庫茨涅茨曲線假說作為基礎。這一理論假說觀點得到進一步改進,以Grossman和Krueger為代表,通過大量的實證研究認為環境庫茨涅茨曲線假說不僅只是倒U型,還發現了N型,并對環境庫茨涅茨曲線假說改進,針對不同樣本、不同污染物及不同觀測時間,從原來的二次項函數改進為三次項函數,開創性地發現了N型、倒N型結論。國內外學者認為環境污染受經濟規模效應、產業結構效應和技術效應的影響,基于以上研究,本文將經濟規模、產業結構和技術效應作為控制變量,構建了二次項和三次項計量模型:

圖2 江西省11個地市三類重污染產業轉移總規模

二次項計量模型:

三次項計量模型:

模型中,下標i代表截面個體,t代表時間,被解釋變量Hjwr代表環境污染,解釋變量為Gmxy(規模效應)、Jsxy(技術效應)和Jgxy(結構效應)。α為常數項、ui代表個體效應和εit代表誤差項,模型(1)中β1、β2二個系數的顯著性及聯合顯著性的決定模型(1)的曲線狀況。模型(2)中β1、β2、β3三個系數的顯著性及聯合顯著性決定模型(2)的曲線狀況。

(三)變量選取

被解釋變量。Hjwr為環境污染變量,由于污染產業轉移能否兼顧經濟增長和環境保護是通過每單位產值含污排放量成分的下降來衡量,因此采用工業重污染產業排放強度來表示環境污染。如果污染排放強度下降意味著產業轉移兼顧了經濟增長和環境保護。采用江西省11個地市區工業三類重污染產業排放量與江西省工業三類重污染產業排放量之比表示江西省環境污染變量。

主要解釋變量。Gmxy為規模效應變量,分別采用各地市規模以上工業總產值與江西省規模以上工業總產值之比表示規模效應。數據為《江西省統計年鑒》統計口徑中的規模以上工業總產值。即江西省11個地市經濟規模與江西省總經濟規模之比來代表規模效應。Jgxy為結構效應變量,由于產業結構效應是產業結構及變化對經濟發展產生影響和效果,通過《江西省統計年鑒》統計口徑中的工業按行業分類組成工業二氧化硫重污染產業、工業廢水重污染產業和工業煙塵重污染產業的相關產業的固定資產投資量分別與江西省工業三類污染產業工業總產值之比分別表示工業二氧化硫結構效應、工業廢水結構效應和工業煙塵的結構效應。Jsxy為技術效應變量,由于技術效應表示生產單位產品所造成的環境污染程度,我們選取各地市勞動生產率與江西省勞動生產率之比來衡量,通過《江西省統計年鑒》統計口徑中規模以上企業全員勞動生產率來代表技術,即用江西省11個地市規模以上企業全員勞動生產率與江西省規模以上企業全員勞動生產率之比表示技術效應。

(四)樣本選取與數據說明

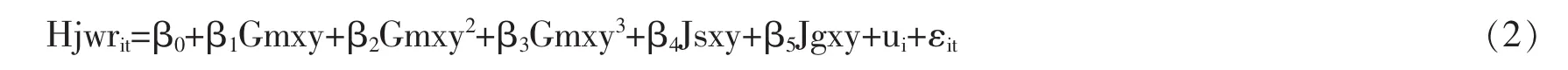

在考慮樣本選取與數據收集上,本文收集了2005—2015年江西省11個地市的相關數據。各項數據均來自《江西省統計年鑒》和各設區市的統計年鑒,其中有部分年份的部分行業數據缺失,本文對缺失值都用0代替。由此,我們通過Stata14.0軟件設置面板數據,并對數據進行描述性統計分析,計算得到指標的數值,具體見表1:

表1 描述性統計分析

四、實證結果分析

(一)經濟增長對污染排放強度OLS回歸分析

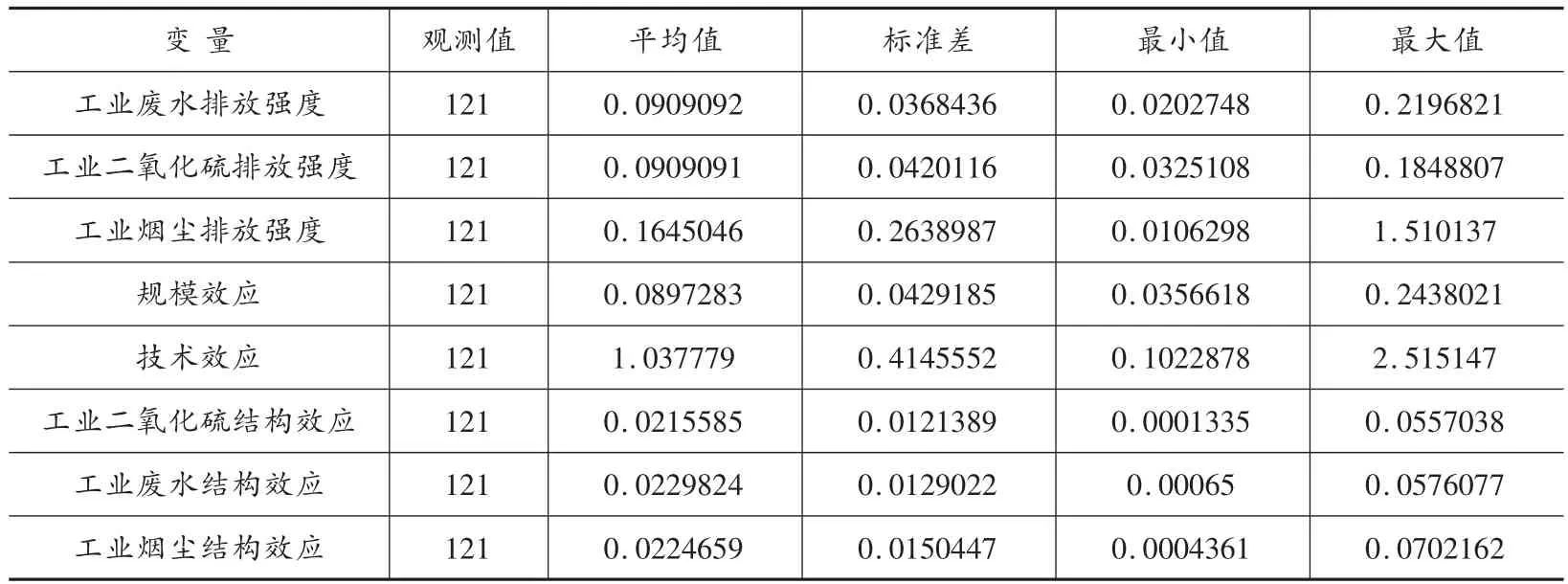

本文采用2005—2015年江西省11個設區市的面板相關數據,通過STATA軟件進行OLS回歸分析,對行業按工業三類污染密度強的行業進行分類,行業包括工業二氧化硫行業、工業廢水行業以及工業煙塵行業,在回歸過程中我們把被解釋變量環境污染和解釋變量結構效應按三類工業重污染產業分組回歸。被解釋變量環境污染(Hjwr)分別為工業二氧化硫排放強度(Hjwrs)、工業廢水排放強度(Hjwrf)和工業煙塵排放強度(Hjwry),解釋變量結構效應(Jgxy)分別為工業二氧化硫結構效應(Jgxys)、工業廢水結構效應(Jgxyf)和工業煙塵結構效應(Jgxyy),同時模型分析取二次項回歸和三次項回歸,從而得出6個模型回歸結果,見表2。

由于模型(1)和模型(2)的結構效應與規模效應這兩個解釋變量都有工業總產值作為衡量效應的指標,兩個模型本身只有三個解釋變量,因而模型本身容易產生多重共性與遺漏變量問題。為此,本文接下來再進行二階段系統GMM檢驗,以檢驗模型的穩健性,并做詳細的分析。

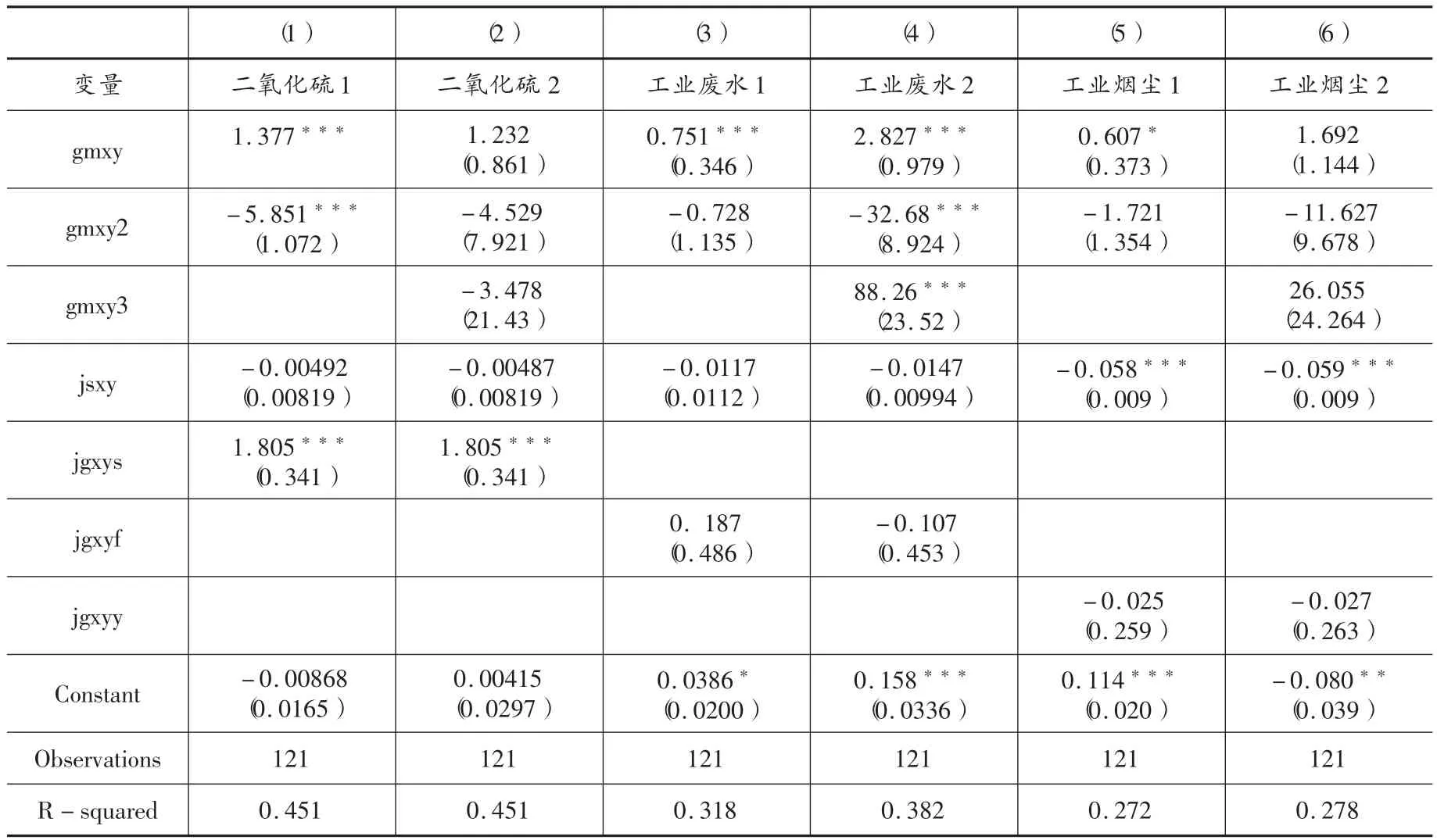

(二)經濟增長對污染排放強度二階段系統GMM回歸分析

由于江西省11個市的面板相關數據時間跨度較短,我們也稱為短面板數據。因此在模型實證分析中,我們不考慮模型的自相關問題。首先,對于模型的多重共線性檢驗我們采用容限度法,即由每個自變量作為因變量對其他自變量回歸得到的余差比例,即經過檢驗本模型的自變量基本容限度比較大,即比較小,說明自變量之間的獨立信息較多,即認為模型不存在嚴重的多重共線性的問題,根據容限度法檢驗本計量經濟模型比較小,說明本模型自變量之間的獨立信息很多;其次,通過二階段系統GMM估計法來進行回歸分析,從而解決模型本身可能存在的內生性及異方差問題。

表2 三類重污染產業排放分組OLS回歸結果

本文先通過OLS基準回歸對模型做穩健性檢驗,從表2結果來看,方程(1)二次項計量模型的符號基本保持一致。由表2可知,模型1-6采用二階段系統經GMM估計方法,因此比正常OLS回歸少了11個觀測值,回歸后模型中AR(1)通過10%顯著水平,AR(2)均不顯著,說明各模型的內生性問題得到較好的解決,并且聯合檢驗都通過1%顯著水平。由此,本模型設定較為可靠,表3為具體分析回歸結果。

按規模效應來看,分別采用二次項和三次項進行回歸,模型1-6中二次項都通過5%的顯著性檢驗,三次項基本通過5%顯著性檢驗。從回歸結果中的系數符號來看,各地級市規模以上工業總產值在全省的份額與工業二氧化硫、工業廢水和工業煙塵排放強度呈“倒U型”和“N型”關系。這表明工業二氧化硫、工業廢水和工業煙塵排放強度與經濟增長呈現“先正向相關后負向相關再正向相關”的關系。

按結構效應來看,我們運用三類重污染行業在各地市的固定投資額與全省三類重污染行業工業生產總值之比進行衡量,工業二氧化硫兩個模型系數都通過了1%的顯著水平,并且都為正數。說明各地市的污染產業轉入將增加其規模以上工業生產總值,但同時也更大程度地增加了污染排放量的份額,也就是說產業轉入在增加工業生產總值的同時加重了污染的排放。反之,污染產業轉出將減少其規模以上工業生產總值,但同時也減少了全省的污染排放量份額。

按技術效應來看,工業廢水與工業煙塵的二次項計量模型系數通過了10%的顯著性水平,呈負向相關的關系。即提高技術效應(江西省各地市全員勞動生產率與全省全員勞動生產率之比),會降低工業廢水與工業煙塵污染產業排放強度 (各地市工業重污染產業排放量與全省工業重污染產業排放量之比)。也就是說技術進步可以降低污染排放,顯著改善環境保護。

表3 三類重污染產業排放分組GMM回歸結果

五、結論及政策啟示

近些年,區域間產業轉移迅速擴張,特別是欠發達地區承接發達地區的污染產業轉移,針對欠發達地區的產業轉移能兼顧經濟發展與環境保護這一問題,本文首先選取中部地區江西省11個設區市的2005—2015年的污染密度強的產業轉入及轉出情況,以間接度量方法進行測算分析,運用測算出來的數據,通過構建計量經濟模型實證分析了工業二氧化硫、工業廢水和工業煙塵產業轉移對江西省的環境污染與經濟的綜合效應。本文得出以下三個結論及政策啟示。

1.應逐步減少欠發達地區承接污染產業轉移的數量。通過測算可知江西省承接三類重污染產業轉移數量在金融危機后驟然下降,政府下達一系列救市措施,產業轉移數量又開始回升。可見,江西省這10年一直有污染產業轉入及轉出,而且轉入的數量幾乎每年都在增加,污染產業轉移會破壞承接地的環境保護并大大消耗原有的資源。承接過程中大量建廠房會減少當地耕地面積,導致承接地本有資源優勢會逐步消失,對于欠發達地區來說這種經濟增長方式是不可持續發展的。

2.減少污染產業轉入加大城市環境保護的建設。規模以上工業總產值的增長擴大了工業二氧化硫、工業廢水和工業煙塵產業規模排放強度,而且系數均大于1,說明工業產值規模增長帶來了環境污染。近年隨著大量的工業重污染產業轉入到江西省,與之而來江西省的環境也受了很大的污染。我們應適當減輕污染產業轉入對環境產生的壓力,從而讓其釋放更大的經濟發展空間。應加大對環境保護的建設,減少污染企業的轉入,加大綠色環境項目的投入,在發展經濟的同時改善環境保護。

3.應引導企業加大產業轉移區域間的技術合作程度。根據文章模型實證分析表明,技術效應與三類重污染產業的排放量成負向關系,技術進步可以顯著改善環境問題。污染產業轉出地(經濟相對發達地)的經濟發展水平、技術水平和經營管理水平都要高于污染產業轉入地(經濟相對欠發達地)。轉出地帶動轉入地的工業生產總值發展的同時,也把相應的先進技術及管理經營帶給轉出地,形成經濟發展與環境保護雙贏局面。