樁錨支護結構在扶壁式擋墻加固中的應用分析

蔣先平

中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 湖南 長沙 410000

1 工程概況

長沙市某小區場地原始地貌為剝蝕丘陵地貌,場地處于斜坡地段,坡頂為擬建別墅區,坡腳為水塘,原設計單位采用扶壁式擋墻擋土,鋼筋混凝土結構。擋墻墻頂標高介于107.80~110.00m,墻趾處標高介于98.20~105.00m,墻高5.25~10.20m。墻體施工完成后,在墻后填土過程中出現滑移失穩跡象,具體表現如下:墻體伸縮縫處被拉開,墻體有滑移跡象;局部墻趾裸露在外,且局部墻趾處土體因塌陷被掏空;墻體有向外側傾伏跡象,根據勘察測量資料,墻身外傾7~51cm。

2 周邊環境條件和工程地質條件概述

2.1 周邊環境條件

現扶壁式擋墻距墻頂7.00~10.00m為擬建別墅區,3層,基礎為人工挖孔樁(墩);擋墻坡底為斜坡,坡比為1:1.50~1:2.00,坡面裸露;斜坡下為一水塘,水塘常水位為88.00m,豐水水位為95.00m。

2.2 工程地質條件

根據勘察報告,場地內分布的地層主要有人工填土層、第四系坡殘積層,下伏基巖為泥盆系泥質粉砂巖和泥灰巖。場地內各地層野外特征自上而下依次描述如下:

(1)人工填土(Qml)①(①為地層編號,下同):為素填土,紫紅、褐黃色,主要由砂巖質碎石、塊石混30%~40%的粘性土組成,系新近堆填,未完成自重固結,密實度不均勻,呈松散狀態。

(2)第四系坡殘積(Qdl+el)層:粉質黏土②:紫紅色,系泥質粉砂巖和泥灰巖風化殘積而成,硬塑狀態,含少量強風化巖塊。

(3)泥盆系泥質粉砂巖(D):褐紅、紫紅色,泥質結構,薄層~中厚層狀構造。本次勘察按巖石風化程度可將其劃分為強風化和中風化二帶。

(4)泥盆系中風化泥灰巖⑤:灰~深灰色,泥質結構,中厚~厚層狀構造,少部分礦物已風化變質,節理裂隙發育,部分裂隙見方解石細脈充填膠結。巖芯多呈柱狀、短柱狀,少量呈塊狀。合金方可鉆進。屬軟巖,巖體較完整,巖體基本質量等級為Ⅳ類。巖石質量指標RQD=45~66。

2.3 地下水

本場地水文地質條件較為簡單,地下水類型主要為上層滯水。水位、水量受雨季和干季的影響,在枯水期,水位相對較低;在豐水期,水位相對較高,變化幅度為2-4m。勘察期間,各鉆孔均未鉆遇地下水,擬建場地內地下水貧乏。在池塘中采取2件水樣進行化驗,該水對混凝土結構具弱腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具微腐蝕性;

3 原因分析

(1)墻后填土質量太差。

(2)擋墻建于斜坡之上,雖然斜坡坡度較緩,但擋墻后新填土與坡面之間極易滑動,且擋墻埋深淺(局部墻址裸露),墻址處修建的平臺過于狹窄(2.00m左右),被動區土壓力不足,基地為粉質黏土層,摩擦系數較少,造成擋墻滑移,坡面土體被擠出。

(3)擋墻基地為粉質粘土層,擋墻高度較大,承載力不足,造成基地粉質黏土層被剪切破壞,坡面為斜坡,造成坡體土體被擠出。

(4)水塘原水位為94.00左右,因水塘重新修建,水位突然下降至88.00m,且對坡面進行修坡,局部造成原斜坡塌方,局部擋墻基地被掏空。

4 加固設計方案

4.1 加固方案

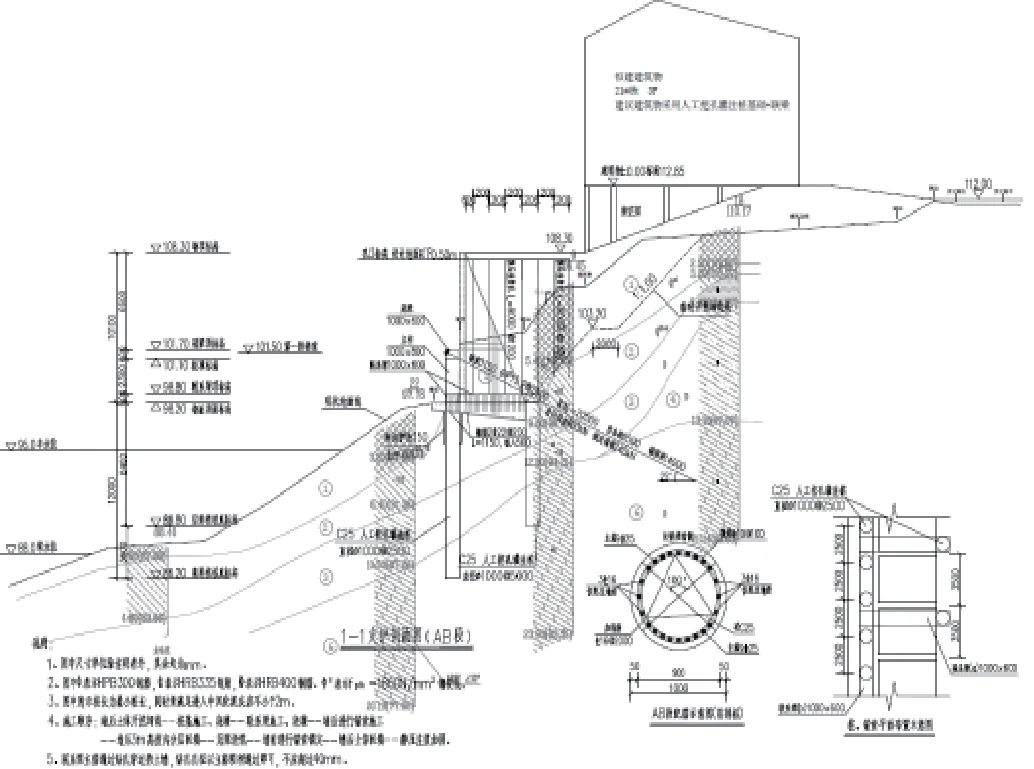

在擋墻前設置樁(柱)、聯系梁、冠梁+錨索,局部在墻后設計后排樁的方案,并對墻后填土進行注漿加固處理;此外,斜坡坡面進行麻石護面處理;如下圖:

擋墻施工工序:墻后土體開挖卸載(監測點布設)—樁基施工,澆筑—連系梁施工澆灌—墻后錨索施工—前后3米高度內分層回填壓實—冠梁澆筑—墻前錨索鎖定—墻后土體回填—靜壓注漿處理。

4.2 監測

本邊坡為永久性邊坡,按一級邊坡進行監測,應監測至竣工后兩年,監測內容主要為:支護結構的水平位移和垂直位移監測、深層位移監測、錨索(桿)拉力及預應力損失值監測及現場巡視與檢查等。

4.3 檢測

(1)錨索(土釘)施工前應進行基本試驗,專門用于基本試驗的非工作錨索不少于3根。

(2)錨索抗拔承載力的檢測應符合《建筑邊坡支護技術規范[1]》(GB50330-2013)有關規定要求。

(3)采用低應變檢測法判定的樁身完整性,檢測數量不宜少于總樁數的20%,且不得少于5根。當根據低應變動測法判定的樁身完整性為Ⅲ類或Ⅳ類時,應采用鉆芯法進行驗證,并應擴大低應變動測法檢測的數量。

5 結束語

(1)根據現場施工及加固施工竣工后兩年的監測結果來看,該邊坡加固設計方案是安全可靠的。

(2)山地工程支擋結構設計時,要考慮坡頂和坡腳的周邊環境條件及環境變化情況。

(3)加固設計前邊坡勘察十分必要,本加固設計根據勘察結果排除了該邊坡是否存在深層滑坡的可能。