粵派竹笛初探

王瀝瀝

?

粵派竹笛初探

王瀝瀝

(星海音樂(lè)學(xué)院 音樂(lè)學(xué)系,廣東 廣州 510000)

粵派竹笛是基于廣府的民間音樂(lè)基礎(chǔ)之上,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的衍化和發(fā)展所形成的地方竹笛流派,本文針對(duì)粵派竹笛目前已經(jīng)出現(xiàn)的作品、代表人物,進(jìn)行了資料梳理和音樂(lè)特點(diǎn)分析,以期豐富中國(guó)竹笛流派的研究。

粵派竹笛;風(fēng)格;技巧

我國(guó)的竹笛歷史悠久,從漢代以來(lái)便廣為使用,幾千年來(lái),受到不同地緣文化的影響,形成了諸多不同的地方流派,比如北方的長(zhǎng)安笛派、草原笛派、山東笛派、浙派等,各地竹笛流派從技術(shù)技巧、音樂(lè)風(fēng)格和審美情趣上各不相同,各具特色。

粵派竹笛植根于廣府獨(dú)特的地緣歷史文化背景,多年來(lái)形成了一批代表性演奏家、作曲家和作品,擁有了比較成熟的地方風(fēng)格,可謂是我國(guó)竹笛流派中富有特色的地方分支。但由于種種原因,粵派竹笛音樂(lè)目前在研究上仍稍顯薄弱,研究極為零散,沒(méi)有形成系統(tǒng)。專(zhuān)門(mén)談及的只有譚炎健2009年發(fā)表的《論廣東音樂(lè)中的笛簫藝術(shù)》(2009年《視聽(tīng)前線》第三期),簡(jiǎn)略介紹了該流派形成的歷史和名家。2012年譚炎健出版了一本《中國(guó)廣東音樂(lè)譚炎健笛簫演奏版》)①。除此之外,幾乎沒(méi)有找到專(zhuān)門(mén)涉及粵派竹笛的研究資料,可以說(shuō),這一課題目前仍處于相對(duì)空白的階段。本文的研究對(duì)于竹笛流派以及嶺南音樂(lè)的研究來(lái)說(shuō)都具有積極的補(bǔ)充意義。

凡是“流派”的形成必定表現(xiàn)在具有獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格、審美范式和技巧特征、代表作品、代表人物上。從筆者掌握的資料來(lái)看,粵派竹笛在這些方面已經(jīng)表現(xiàn)得比較成熟。

1 粵派竹笛作品及其音樂(lè)特征

粵派竹笛源于廣府富有地域特色的民間器樂(lè)樂(lè)種——粵樂(lè)。粵樂(lè)也叫廣東音樂(lè),根據(jù)《廣州百科全書(shū)》的詞條描述:它“發(fā)源于廣州和珠江三角洲,形成樂(lè)種只有百余年歷史。明、清兩代,隨著安徽、江蘇、江西、湖南諸省眾多戲曲班社入粵,中原古樂(lè)、昆曲牌子和江南小曲小調(diào)傳入廣東民間。它們?cè)诼L(zhǎng)時(shí)間里受本地語(yǔ)言、風(fēng)俗習(xí)慣的影響并與地方民歌民謠結(jié)合,孕育了廣東音樂(lè)的誕生。”②

粵樂(lè)從正式形成到今天已經(jīng)有百余年的歷史,傳統(tǒng)粵樂(lè)的樂(lè)器組合主要是“五架頭”——二弦、提琴、橫簫、喉管、三弦或月琴。20世紀(jì)上半葉經(jīng)過(guò)呂文成等粵樂(lè)大師的改革,演變成“新五架頭”——高胡、揚(yáng)琴、三弦、橫簫、喉管,竹笛并不在其列。但是隨著粵樂(lè)的進(jìn)一步發(fā)展,出于拓展新音色等方面的考慮,竹笛逐漸走入粵樂(lè),如今已經(jīng)成為粵樂(lè)的常見(jiàn)樂(lè)器配置,并產(chǎn)生出一批粵樂(lè)風(fēng)格的竹笛獨(dú)奏作品,與中國(guó)其它地方的傳統(tǒng)竹笛風(fēng)格有明顯的差異,帶有鮮明的廣府地域特色。粵派竹笛目前已經(jīng)擁有了相當(dāng)一批具有代表性的作品,大致可以分為移植改編曲和創(chuàng)作作品兩大類(lèi)。

1.1 移植改編曲

粵派竹笛曲中有許多是直接移植改編自傳統(tǒng)的廣東音樂(lè)五架頭合奏作品的,《中國(guó)廣東音樂(lè)譚炎健笛簫演奏版》中收錄了28首富有代表性的移植改編作品。分別是《一錠金》《楊翠喜》《昭君怨》《走馬》《擔(dān)梯望月》《和尚思妻》《雙飛蝴蝶》《旱天雷》《餓馬搖鈴》《雨打芭蕉》《雙鳳朝陽(yáng)》《娛樂(lè)升平》《平湖秋月》《漁歌唱晚》《醒獅》《青梅竹馬》《銀河會(huì)》《蕉石鳴琴》《柳浪聞鶯》《下山虎》《孔雀開(kāi)屏》《花間蝶》《春郊試馬》《驚濤》《流水行云》《緊中慢》《月圓曲》《喜開(kāi)鐮》。

這些作品在音樂(lè)結(jié)構(gòu)和旋律上與原曲幾乎一致,只是由器樂(lè)合奏改為笛子獨(dú)奏,然而這一部分作品最大程度地反映了粵派竹笛的傳統(tǒng)風(fēng)格技巧,富有濃厚的廣府韻味。根據(jù)筆者對(duì)這28首移植改編曲的技術(shù)運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì),疊音和波音是使用頻率最高的,幾乎每一首曲子都有使用到,平均每首使用次數(shù)分別為50次和19次。統(tǒng)計(jì)結(jié)果詳見(jiàn)表1。

疊音即在演奏音的上方孔位迅速開(kāi)閉吹奏出的音響效果,使得這兩個(gè)音有一種重疊的感覺(jué)而得名,演奏時(shí),手指要十分靈活,起到裝飾主音以及豐富兩個(gè)音之間的音效,使得兩個(gè)音既分開(kāi)又形影不離,帶來(lái)一種悅耳的聽(tīng)覺(jué)感受。傳統(tǒng)南方風(fēng)格的笛曲在演奏疊音時(shí)一般只運(yùn)用二度、三度音程的裝飾,粵派竹笛基本上只用到二度的疊音,顯得比較細(xì)膩、柔和;波音是在吹奏時(shí),迅速將主音上方二度音孔開(kāi)閉,再回到主音所產(chǎn)生的音響效果,可分為單波音(手指將主音上方二度音孔開(kāi)閉一次)和復(fù)波音(在單波音的基礎(chǔ)上再次開(kāi)閉一次音孔),粵派竹笛改編曲中用的都是單波音,使得旋律風(fēng)格活潑、靈動(dòng)、精巧、細(xì)膩。

而頓音、顫音、滑音、歷音在粵派竹笛改編曲中使用頻率都比較低,其中頓音和顫音只出現(xiàn)在個(gè)別曲子中,它們主要是作為特殊情感表現(xiàn)和情境描寫(xiě)而出現(xiàn),比如在《雨打芭蕉》中,頓音被大量使用,意在表現(xiàn)雨點(diǎn)落在芭蕉葉上的情態(tài);《銀河會(huì)》中的頓音運(yùn)用則在于造成活潑的情趣。滑音在《昭君怨》中使用了20次,意在模仿哀怨的語(yǔ)氣和抽泣聲。

表1

技巧疊音波音頓音顫音滑音歷音 使用總次數(shù)138853139880766 平均使用次數(shù)501914330.2

從粵派竹笛移植改編曲的技巧運(yùn)用來(lái)看,北方笛曲中常用的吐音、剁音、花舌技術(shù)幾乎沒(méi)有使用,由此表現(xiàn)出與北方笛子流派的鮮明風(fēng)格差異和不同審美意趣,粵派竹笛曲總體風(fēng)格清秀、細(xì)膩、精巧、柔和,非常符合嶺南廣府族群的審美偏好。

1.2 創(chuàng)作作品

自上世紀(jì)六十年代以來(lái),粵派竹笛也開(kāi)始出現(xiàn)了一批富有代表性和全國(guó)影響力的專(zhuān)業(yè)創(chuàng)作作品,例如《粵海歡歌》《粵鄉(xiāng)晨曲》《西關(guān)風(fēng)情》等。這些作品在音樂(lè)風(fēng)格上具有以下一些共性特點(diǎn):

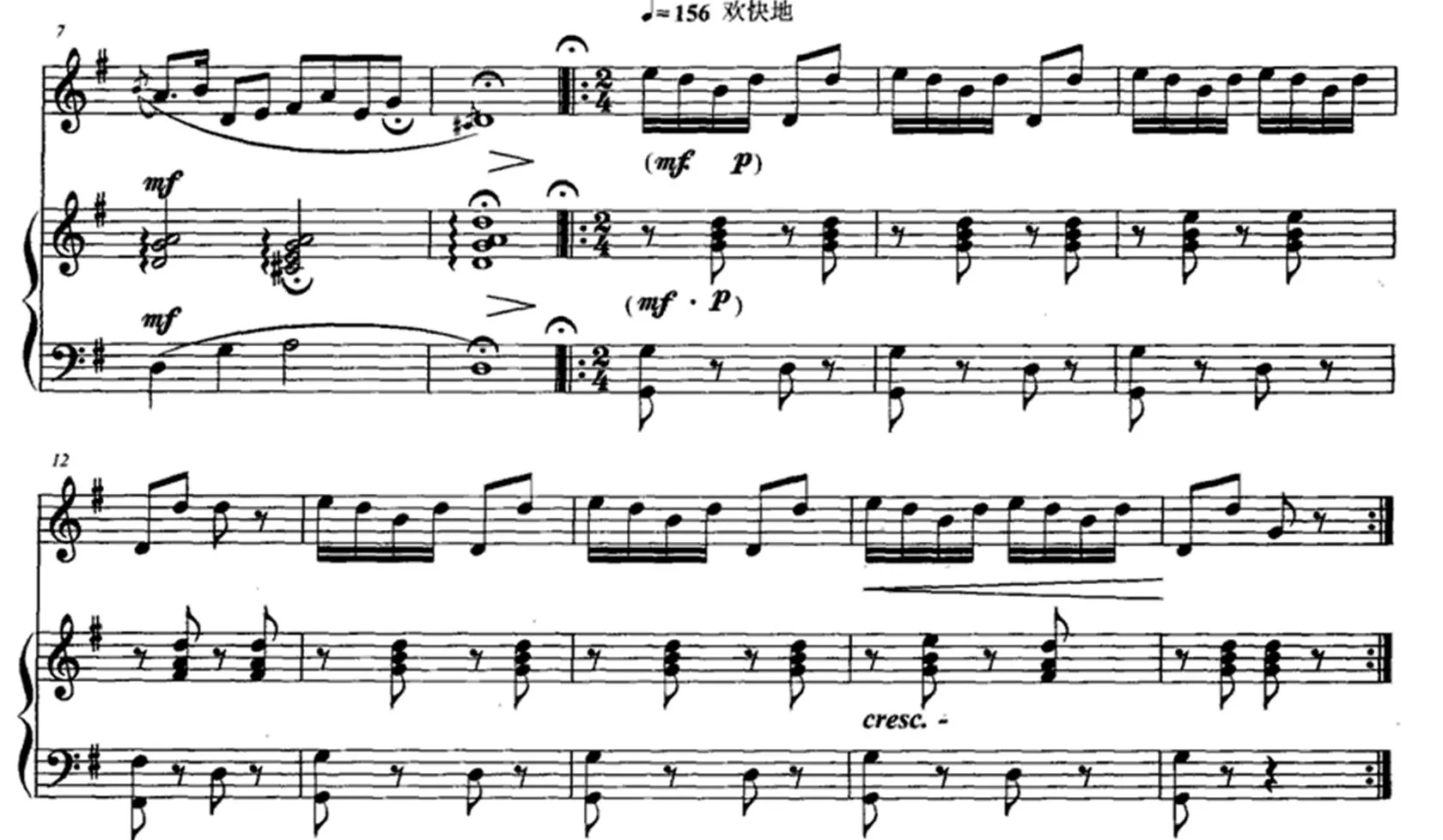

1)音樂(lè)材料大量運(yùn)用廣府傳統(tǒng)音調(diào),具有濃郁的地方特色。例如黃金成創(chuàng)作的《粵海歡歌》采納了廣府童謠《雞公仔》的旋律;耿濤的《粵鄉(xiāng)晨曲》用了粵樂(lè)名作《旱天雷》的旋律;李助炘的《西關(guān)風(fēng)情》用了廣府民歌《月光光》的旋律。這些傳統(tǒng)的地方音調(diào)基本上都是作為樂(lè)曲的主導(dǎo)主題來(lái)使用的,使得作品的廣府風(fēng)情非常鮮明,也表達(dá)了粵派竹笛音樂(lè)家對(duì)于故鄉(xiāng)文化的深情與熱愛(ài)。而在旋律發(fā)展中所使用到的富有廣府風(fēng)味的正線、乙反調(diào)式音階③,則更加強(qiáng)化了這一地域色調(diào),見(jiàn)圖1。

2)突出使用粵派竹笛風(fēng)格技巧。粵派竹笛曲脫胎于傳統(tǒng)的廣東音樂(lè)五架頭合奏中的笛簫藝術(shù),受到廣東音樂(lè)合奏和地方審美的影響,疊音和波音技術(shù)使用頻率很高,作品風(fēng)格清新、靈秀又不失華麗。粵派竹笛創(chuàng)作曲中大多保留了這一技術(shù)特點(diǎn),《粵海歡歌》《粵鄉(xiāng)晨曲》《西關(guān)風(fēng)情》等作品的許多段落中都可以感受到這些技術(shù)所帶來(lái)的濃郁風(fēng)格。

3)大膽借鑒西方音樂(lè)的作曲技術(shù)。近代以來(lái),西風(fēng)東漸,西方古典音樂(lè)逐漸被中國(guó)的音樂(lè)家所熟悉和了解,西方音樂(lè)的作曲技法也深刻影響著包括民樂(lè)在內(nèi)的各個(gè)中國(guó)音樂(lè)創(chuàng)作領(lǐng)域,粵派竹笛曲的創(chuàng)作中亦體現(xiàn)出了這樣一種影響。傳統(tǒng)的粵樂(lè)作品大多結(jié)構(gòu)短小,旋律喜歡展衍式的發(fā)展,顯得精致細(xì)膩,悠揚(yáng)柔和。而新創(chuàng)作的粵派竹笛作品則大部分作品結(jié)構(gòu)都比較大,比如《粵海歡歌》和《粵鄉(xiāng)晨曲》都采用了西方音樂(lè)常見(jiàn)的對(duì)比單三部結(jié)構(gòu),把抒情與活潑的情緒結(jié)合在一起,構(gòu)成對(duì)比。李助炘的《西關(guān)風(fēng)情》則運(yùn)用了縮減再現(xiàn)復(fù)三部曲式,同時(shí)又借鑒了中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)中常用的曲牌聯(lián)套結(jié)構(gòu),以一種敘事性的大型結(jié)構(gòu)表達(dá)了作者對(duì)于昔日廣府文化的懷念與回憶,情感表達(dá)豐富、復(fù)雜,層次多樣,較之傳統(tǒng)小曲更具現(xiàn)代思維和審美。與此同時(shí),這些作品還深度挖掘了竹笛的演奏技術(shù)表現(xiàn)力,用到不同類(lèi)型的竹笛技巧,既有傳統(tǒng)技巧,又有高難度的現(xiàn)代技巧,特別是李助炘的《西關(guān)風(fēng)情》,對(duì)于竹笛演奏技術(shù)提出了很高的要求,需要演奏家扎實(shí)訓(xùn)練才能很好地完成演繹。

圖1 譜例1:耿濤《粵鄉(xiāng)晨曲》主題旋律節(jié)選

2 粵派竹笛代表人物

粵派竹笛發(fā)展至今,不僅積累了一批優(yōu)質(zhì)并富有影響力的作品,還擁有了一批代表性的藝術(shù)家:

1)黃金成(1939-),著名笛蕭演奏家,當(dāng)代廣東音樂(lè)代表人物,星海音樂(lè)學(xué)院教授、他從事竹笛教學(xué)和演奏工作四十余年。出版有專(zhuān)輯《口吻》《民樂(lè)四寶:笛子專(zhuān)輯》等。1978年他創(chuàng)作了粵派竹笛曲《粵海歡歌》,該曲的出現(xiàn)標(biāo)志著廣府笛簫音樂(lè)走向成熟。

2)陳葆坤(1944-),師從于黃金成、羅德栽,廣府著名的竹笛演奏家、作曲家和指揮家。他曾根據(jù)廣東音樂(lè)五架頭的經(jīng)典曲子移植改編了《一錠金》《平湖秋月》等粵派竹笛曲。

3)李助炘(1944-2009),著名作曲家,同時(shí)他也是當(dāng)代粵樂(lè)實(shí)踐交響化及現(xiàn)代化的領(lǐng)軍人物之一。從上世紀(jì)70年代后期開(kāi)始,他專(zhuān)注于廣東音樂(lè)的創(chuàng)作及改編。他創(chuàng)作的粵樂(lè)作品既能繼承傳統(tǒng),又具有強(qiáng)烈的時(shí)代精神,如《粵魂》、《香江行》等曲,都成為現(xiàn)代廣東音樂(lè)的代表作。他創(chuàng)作的竹笛協(xié)奏曲《西關(guān)風(fēng)情》標(biāo)志著粵派竹笛藝術(shù)在曲目體裁上跨越了歷史的一大步。

4)譚炎健(1955-),著名竹笛演奏家,星海音樂(lè)學(xué)院竹笛教授,碩士研究生導(dǎo)師,中國(guó)竹笛專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng),廣東省竹笛、葫蘆絲、巴烏學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng),廣東音樂(lè)家協(xié)會(huì)理事。譚炎健的演奏熱情奔放、韻味濃郁、細(xì)膩典雅,音色圓潤(rùn)甜美。他編寫(xiě)了《中國(guó)廣東音樂(lè)譚炎健笛簫演奏版》并同CD一起出版,為粵派竹笛曲的整理和傳播做出了突出的貢獻(xiàn)。

5)伍國(guó)忠(1957-)是當(dāng)今享譽(yù)盛名的“廣東音樂(lè)五架頭”演奏家之一。他也曾根據(jù)廣東音樂(lè)五架頭的經(jīng)典曲子移植改編了不少粵派竹笛曲。

6)耿濤(1960-),著名竹笛演奏家,出版有專(zhuān)著《中國(guó)竹笛曲論》、《中國(guó)竹笛作品演奏精選》CD專(zhuān)輯和《名師教你學(xué)竹笛》VCD教學(xué)專(zhuān)輯。他的《粵鄉(xiāng)晨曲》《珠江暢游》都是粵派竹笛的代表作品。

音樂(lè)流派的建立需要有一個(gè)連續(xù)的傳承體系,粵派竹笛在這方面初具規(guī)模,立足于嶺南的學(xué)院派專(zhuān)業(yè)教學(xué),這一傳承仍在延續(xù)和發(fā)展,青年演奏家正在逐漸成長(zhǎng)起來(lái)。

3 結(jié) 語(yǔ)

地理環(huán)境是產(chǎn)生一個(gè)民族文化的基礎(chǔ),廣府文化基于嶺南獨(dú)特的地理環(huán)境與人文環(huán)境,粵派竹笛亦是如此。在長(zhǎng)期的熏染沉淀中,粵派竹笛逐漸顯現(xiàn)出了屬于自己的獨(dú)特技術(shù)風(fēng)格、審美情趣與代表作品、代表人物。

首先,在演奏技巧方面,形成了以“疊音”“波音”為主要技術(shù)特征的地域性笛樂(lè)審美,體現(xiàn)出清秀、細(xì)膩、靈巧的審美氣質(zhì),帶有廣府地域?qū)徝榔茫@種技術(shù)的形成受到了粵樂(lè)、粵劇、粵語(yǔ)民歌等地方民間音樂(lè)以及粵語(yǔ)方言的多方面影響。其次,在作品上,粵派竹笛已經(jīng)具有一定的規(guī)模:一方面它有大量的移植改編曲,這批作品無(wú)論是旋律、曲式結(jié)構(gòu)、潤(rùn)腔風(fēng)格都最大程度地保存了地道的廣府民間音樂(lè)特征,此外還形成了一批專(zhuān)業(yè)創(chuàng)作作品,如《粵海歡歌》《西關(guān)風(fēng)情》《粵鄉(xiāng)晨曲》等,這些作品中西合璧,在繼承傳統(tǒng)廣府音樂(lè)的基礎(chǔ)上,大膽借鑒西方現(xiàn)代音樂(lè)創(chuàng)作手法并加以創(chuàng)造性地運(yùn)用,深度地挖掘了粵派竹笛曲的表現(xiàn)力,并產(chǎn)生了廣泛的業(yè)界影響。最后,粵派竹笛已經(jīng)具備了一批代表作曲家和演奏家,如黃金成、譚炎健、李助炘等,他們一方面對(duì)于傳統(tǒng)粵樂(lè)非常了解,另一方面又掌握了比較豐富的專(zhuān)業(yè)音樂(lè)知識(shí),更加注重笛曲技術(shù)層面的發(fā)展,傳統(tǒng)與現(xiàn)代、創(chuàng)作與表演的融合在他們身上都得到了不同程度的體現(xiàn),他們對(duì)于粵派竹笛的形成與成熟起到了巨大的推動(dòng)作用。

鑒于此,筆者認(rèn)為粵派竹笛流派已經(jīng)初具規(guī)模,是南方的竹笛流派當(dāng)中一個(gè)獨(dú)具特色的分支,其在展示嶺南音樂(lè)獨(dú)特風(fēng)韻與廣府音樂(lè)人文底蘊(yùn)的基礎(chǔ)上,正以其嶄新的時(shí)代精神面貌、寬廣的文化胸襟成為今日嶺南音樂(lè)文化大家族中的佼佼者。

注釋?zhuān)?/h2>

① 廣州:太平洋影音公司,2011.

②廣州百科全書(shū)編纂委員會(huì)編.廣州百科全書(shū)[K].北京:中國(guó)大百科全書(shū)出版社.1994:251-253.

③粵樂(lè)的兩種常用音階和腔調(diào)處理形式,正線強(qiáng)調(diào)五聲音階的正音,色彩明朗;乙反又作“乙凡”,旋律強(qiáng)調(diào)si(乙)、fa(反)兩音,而少用la、mi兩音,多用以表現(xiàn)悲傷的情感。見(jiàn)中國(guó)藝術(shù)研究院音樂(lè)研究編.中國(guó)音樂(lè)詞典[K].北京:人民音樂(lè)出版社,2016:912.

[1] 葉棟.民族器樂(lè)的體裁與形式[M].上海:上海文藝出版社,1983.

[2] 譚炎健.中國(guó)廣東音樂(lè)譚炎健笛簫演奏版[M].廣州:太平洋影音公司,2011.

[3] 余路漫.小小晨曲,鳴響千丈晴空!——淺析竹笛獨(dú)奏曲<粵鄉(xiāng)晨曲>[J].黃河之聲,2013,19:56-57.

[4] 譚炎健.論廣東音樂(lè)中的笛簫藝術(shù)[J].視聽(tīng)前線,2009,3:34-38.

[5] 胡亮.淺談竹笛流派之“新派”[J].黃鐘,2004,1:104-106.

[6] 林克仁.竹笛流派縱橫談[J].國(guó)際音樂(lè)交流,1997,2:14-19.

[7] 耿濤.論中國(guó)竹笛藝術(shù)不同歷史時(shí)期發(fā)展的主要特征[J].中國(guó)音樂(lè),2003,3:56-58.

[8] 王少平.淺談笛子流派的界定與確立[J].文化時(shí)空,2002,4:70-71.

[9] 詹永明.南北笛曲風(fēng)格及其演奏流派[J].中國(guó)音樂(lè),1997,3:41-44.

[10] 繆天瑞.音樂(lè)百科詞典[M].北京:人民音樂(lè)出版社,1998.

A Preliminary Study on Bamboo Flute of Guangdong School

WANG Lili

()

The bamboo flute of Guangdong school is a folk music instrument evolved and developed from the local bamboo flutes after a long period of time. Based on the existing pieces and representative musicians of bamboo flute of Guangdong school, this paper analyzes its research materials and characteristics, in the hope of providing valuable research to China’s bamboo flute study.

bamboo flute of Guangdong school; style; technique

10.13899/j.cnki.szptxb.2018.04.010

2018-05-15

王瀝瀝(1979-),女,江西興國(guó)人。副教授,主要從事中國(guó)民族民間音樂(lè)的教學(xué)與研究。

J621

A

1672-0318(2018)04-0060-04