《起跑線》:印度電影不僅只有一棵大樹,它已是一片森林

如果說《三傻大鬧寶萊塢》讓人們認識到:印度電影有阿·米爾汗這一棵大樹,那這一部《起跑線》就能證明:印度電影不僅有一棵大樹,它已經成長為一片森林。

這幾年,印度片在中國院線可以說是大放異彩。從2009年阿·米爾汗的《三傻大鬧寶萊塢》,到去年上半年狂攬13億票房的《摔跤吧爸爸》,再到今年年初的《小蘿莉的猴神大叔》,“寶萊塢出品”已經占據了中國電影觀眾口碑榜的半壁江山。

如果說《三傻大鬧寶萊塢》讓人們認識到:印度電影有阿·米爾汗這一棵大樹,那這一部《起跑線》就能證明:印度電影不僅有一棵大樹,它已經成長為一片森林。

印度電影早在其誕生之初就已經有了鮮明的特點,受多語言、多民族國情特點的影響,印度電影在主線敘事上并不深刻,其故事多為“相識-相愛-團圓”的典型模式,其中混雜動作與歌舞部分,而這種典型的敘事模式也統一了印度電影的幾乎所有敘事模式,從《摔跤吧!爸爸》到《起跑線》都是這一敘事模式下的產物。伴隨著電影工業技術的不斷成熟,寶萊塢電影不斷地駕輕就熟,這才得以讓印度電影走上國際大銀幕。而近來,印度電影的進步更大地體現在了題材上,《起跑線》便是其中的典型。

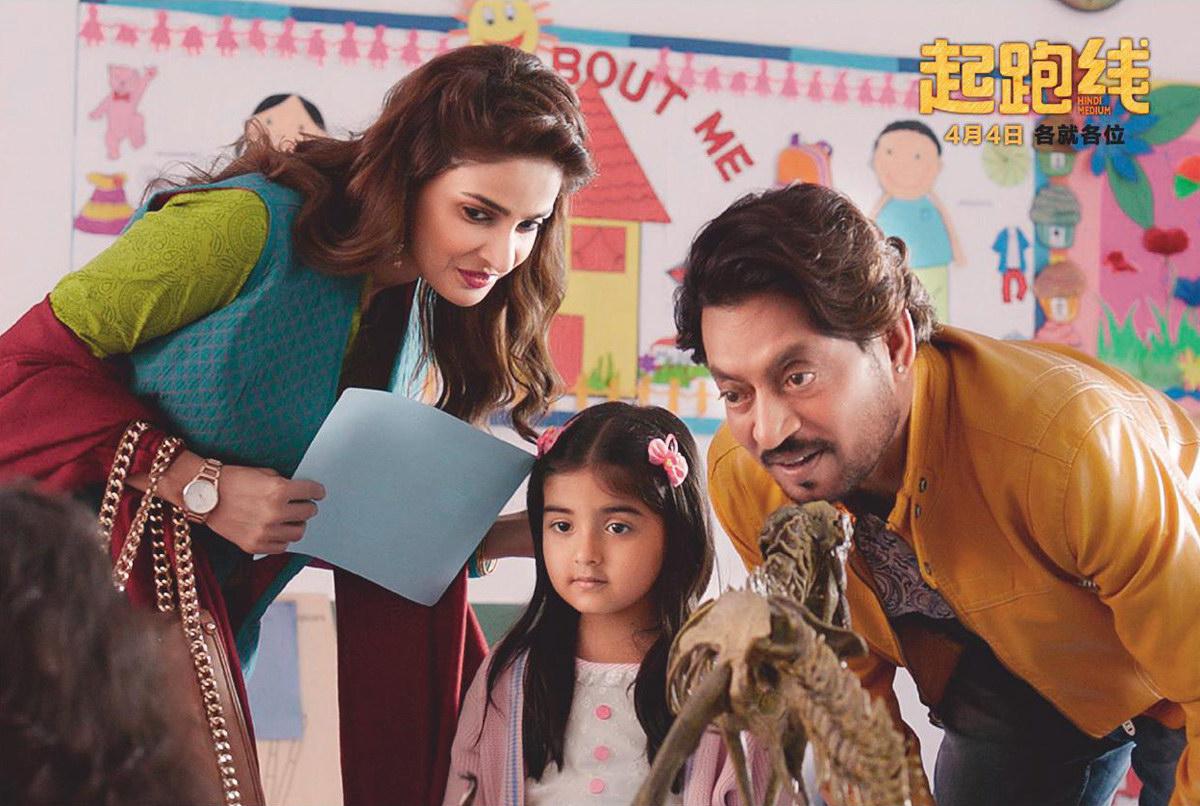

《起跑線》的故事聚焦于一戶新貴階級致力于將女兒送入上層學校的故事。兩位主演分別扮演了家庭中個性迥異的父親和母親,父親拉吉·巴特拉(伊爾凡·可汗飾演)是當地小有名氣的富商,對于女兒的教育屬于“佛系”,認為順其自然也能得到不錯的結果;而作為母親的米塔·巴特拉(薩巴·卡瑪爾飾演)則對于女兒未來的教育憂心忡忡,在她看來,如果女兒不能進入最好的幼兒園,就不能接受最好的教育,不能接受最好的教育就意味著未來生活受挫,受挫會因此導致抑郁,進而淪落到吸毒。總而言之,就是“沒有去頂尖幼兒園=要吸毒”。兩個人的教育理念不合,也為此鬧出了一系列笑話:拉吉的英語很糟糕,所以米塔在和丈夫發生口角的時候,也不忘提問某個英文單詞的拼寫。在印度,英語就代表著階級。只有上層社會的人才會說英語,他們衣食富足,擁有崇高的社會地位,上頂尖的私立學校,制服干凈整潔,擁有全歐式食堂,校園內甚至還能騎馬。而窮人家的孩子們,只能上連桌椅都沒有的公立學校,廁所臭氣熏天,孩子們光著腳板,在沙土鋪就的操場上跑來跑去玩追逐游戲,可謂天差地別,我相信任何一個人都會對這樣的“擇校”現狀深有感觸,尤其是中國的80后、90后們。

“要上好學校”這幾個大字,貫穿了我們的學生時代:不能進入好小學,就不能進入好中學;進不了好中學,就意味著“985、211”將與你無緣;而進不了“985、211”,你就無法成為一個成功的人,不能進大企業,不能賺很多錢,也不能讓在老家的父母向親戚朋友炫耀你驕傲的畢業證。人們在遞進關系上的聯想總是讓人嘆服,哪怕你搬出無數個事例告訴他們“學校不能決定命運”,他們也能拿出更多的“別人家的孩子”把你砸得頭暈眼花。無數的幼兒園、小學紛紛打出“不要讓你的孩子輸在起跑線”的口號,連房地產商的巨大廣告招牌上也不忘寫上“頂尖學區,毗鄰××學府”。擇校是世界性的難題,印度有,中國有,美國也有。但凡出現多個同類事物,人們總熱衷于將其排列比較,絕不退而求其次。這樣做的結果往往就是:資源集中,好的更好,糟糕的更糟糕。風光萬丈的金字塔尖,有誰不愿意向上爬呢?印度的教育制度為“幸運的”窮人們開了一扇天窗:不論是怎樣頂尖的貴族學校,都要留給窮人的孩子們25%的名額。拉吉雖然很有錢,但學校并不會因此對一個服裝商的女兒青眼相加。在連續幾次的擇校失敗后,拉吉和米塔打算賭一把——把自己變成窮人,與真正的窮人一起競爭最后的入學名額。

《起跑線》無疑是理想的,為富者亦仁,貧窮者心懷柔軟,在影片的結尾,不論是窮爸爸還是富爸爸,他們為了守護孩子們的愛而站在了同一道起跑線上。

電影之所以選擇“新貴”作為主角不無想要突出“階層差異”的思考所在,而在這個過程中,作者也安排了上層階級與底層階級和主角們的碰撞,通過一種階級對撞來反思涉及階級固化、教育政策的問題。在整部影片中,各階級的臉譜化隨處可見:上層階級勢利與虛偽、底層階級誠懇而無私,這樣的臉譜化無疑弱化了影片對人性的還原;但另一方面,這樣的簡化得以讓制度問題更加簡單直白地呈現出來,并且得以讓觀眾“舒舒服服地面對現實”。

這部電影中,我們可以清楚地發現,印度電影工業的成熟化與體系化:我們不難想象,如果相同題材交給別的國家來拍,很可能會簡單變成一部“新聞調查”或是“救贖之旅”,可《起跑線》卻消解了討論政策問題帶來的疏離感,反而很自然地將觀眾的情緒帶入了片中主角的身上。通過電影節奏和鏡頭的把控,每一個觀眾都成了電影中的父親或者母親,為銀幕中的女兒揪心。必須承認的是,《起跑線》一如其他的印度電影,在影像和配樂上并沒有過多的建樹,甚至在片中偶現不和諧之感。但是就像韓國電影的優勢并非人物、歐洲電影的優勢并非特效一般,印度電影從來不盲求追求在攝像和配樂這些方面“全球化”,相反,它更加著重于敘事本身,以及一種帶有鮮明“印度特色”的電影質感。

片中,主角的印度家庭輾轉于多個場景之中,每個場景都帶有特色,上流社區的整潔與空虛,底層社區的臟亂與人情味等等都被電影較好地展現出來,更別提印度電影演員的高素質為表演的加分。

總而言之,印度電影并非一帆風順,寶萊塢拒絕“全球化”的豪賭讓當前的印度電影得以用自己的方式講自己的故事,并開始逐步走向成熟。而《起跑線》就是這樣的電影工業上的一部合格之作,雖不能堪稱完美,但依舊值得午后前往影院觀看——畢竟,我們的孩子很可能也將面對那樣的教育困境。