功能練習對老年膝骨關節炎患者功能性體適能的影響

李 悅,侯世倫

(北京體育大學,北京 100084)

膝關節骨關節炎(Knee Osteoarthritis,KOA)指構成膝關節的股骨、脛骨,尤其是髕骨等表面的軟骨因原發性或繼發性因素而受到損傷、破壞,同時伴有軟骨下的骨質增生,從而形成局部炎癥、粘連、畸形等病理改變,最終影響膝關節的功能活動的一種退行性疾病。其在退行性骨骼肌肉系統疾病中發病率最高。KOA常伴有關節疼痛、僵硬,肌肉萎縮及肌力下降,進而降低了患者多項身體機能,成為影響老年人晚年生活質量的重要因素。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以功能練習對老年膝骨關節炎患者功能性體適能的影響為研究對象。在北京市海淀區若干社區招募受試者,以醫院診斷證明、影像資料、問卷調查結合關節查體,篩選出50名老年KOA患者作為本研究的實驗對象。按年齡、性別區分,以下肢力量和疼痛評分進行配伍,用隨機區組的原則分為力量練習組25人,平均年齡66.24±5.81歲,身高156.16±7.05cm,體重67.87±9.29kg;功能練習組25人,平均年齡65.56±7.57歲,身高158.12±7.14cm,體重67.40±8.56kg。經方差齊性檢驗,2組無顯著性差異(P>0.05)。

1.2 診斷標準

參照中華醫學會骨科學分會2010年發表的KOA診斷標準 (符合以下(1)+(2)條或(1)+(3)+(5)+(6)條或(1)+(4)+(5)+(6)條,可診斷為KOA):(1)近1個月內反復膝關節疼痛;(2)X線片(站立或負重位)示關節間隙變窄、軟骨下骨硬化和(或)囊性變、關節緣骨贅形成;(3)關節液(至少2次)清涼、黏稠WBC<2000個/ml;(4)中老年患者(≥40歲);(5)晨僵≤ 30min;(6)活動時有骨摩擦音(感)。

1.3 入選標準

入選者須符合以下條件:(1)符合KOA診斷標準;(2)單側膝關節骨關節炎且年齡≥55歲;(3)無影響健身鍛煉的運動系統疾患;(4)無膝關節畸形;(5)自愿按照制訂的運動方案參加12周的練習。

1.4 研究方法

1.4.1 運動處方設計 練習內容的階段調整:受試者主觀感覺結合完成練習內容的輕松程度。出現以下情況,需要調整運動量或運動方式:運動中出現明顯的疼痛;鍛煉后第二天早上膝關節有腫脹或疼痛加重。(表1)

1.4.2 測試指標與方法 測試所需儀器或工具為:雙能量X 射線骨密度儀(DEXA),碼表1個,3m卷尺1個,、哨子1個,標志桿1個,椅子1張。各測試步驟和要求嚴格遵照相應參考文獻執行。身體成分:下肢瘦體重,下肢脂肪體重。雙能量X 射線骨密度儀(DEXA)掃描;下肢肌力:30s連續坐起測試,受測者不需任何幫助30s間從椅子(42cm)上反復站立坐下次數,為下肢肌肉力量指標;靈敏性/動態平衡:8m折返跑測試,受測者起立走至4m遠的標志物,繞過標志物走回椅子坐下來,則計時結束;下肢柔韌性:坐位體前屈,坐在椅子(42cm)前緣雙腿伸直雙手伸向腳尖,測量手指尖距腳尖的距離,為下肢柔軟素質指標;有氧耐力:6min快步走,評價心肺功能。

1.4.3 數據處理與統計 所有數據均采用SPSS 17.0統計軟件進行處理,測試結果均以均數±標準差(M±SD)表示。同一組內實驗前后的比較采用配對t檢驗,不同組間的比較采用協方差分析對實驗前后的差值進行比較。顯著性水平為 P<0.05,非常顯著性水平為 P<0.01。

2 研究結果

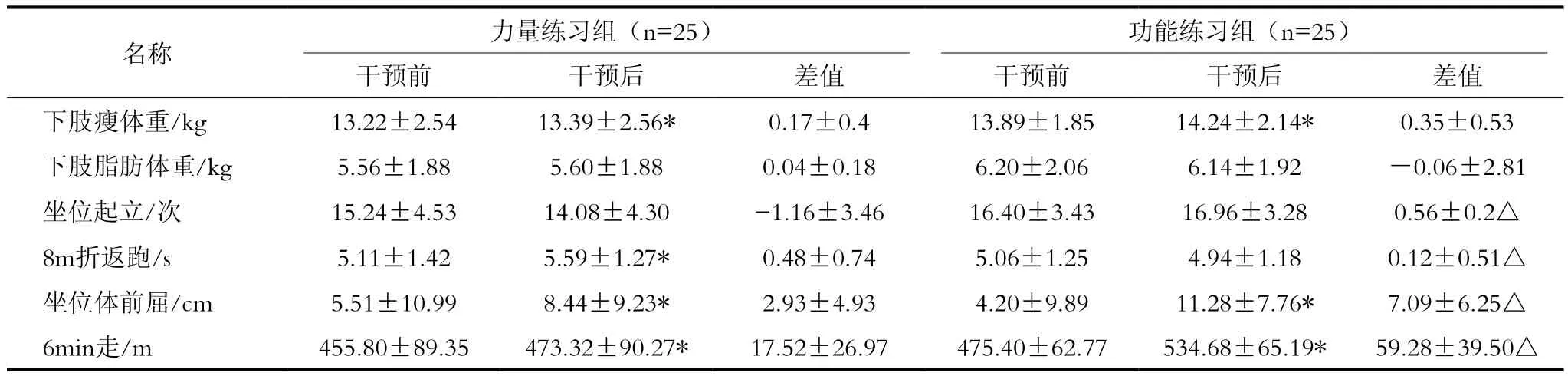

表2可見,功能組和力量組下肢瘦體重、坐位體前屈、6min走2項指標較練習前提高,且具有統計學顯著性差異(P<0.05);力量組的8m折返跑較練習前下降,且具有統計學顯著性差異(P<0.05);2組間經協方差檢驗在下肢功能測試的4項指標中均具有統計學顯著性差異(P<0.05)。

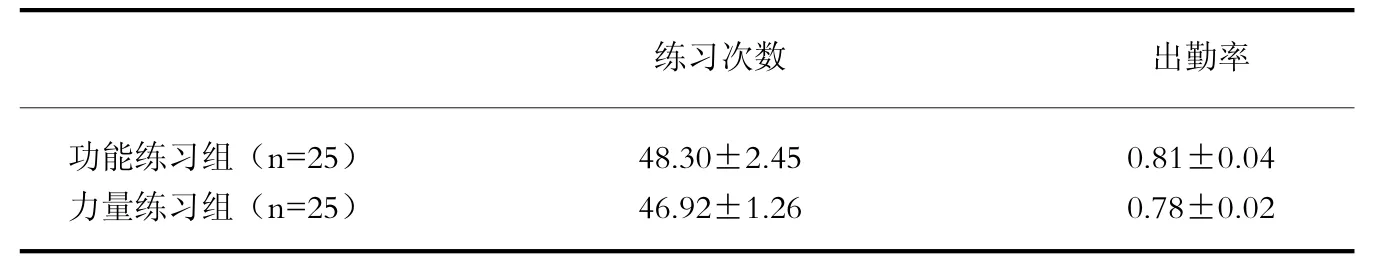

表3可見,實驗組和對照組之間不存在顯著差異,但功能組練習次數和出勤率都較力量組高。

3 討 論

Rikli 等研究制定出適合60~90歲老年人的功能性體適能時的測試方法,包括心肺機能、肌肉素質、柔軟素質和平衡素質共8項。其發表后,在西方老年學,流行病學及康復醫學等領域得到了廣泛的應用。王玉華研究功能性體適能與老年女性日常生活能力關系時探討Rikli制定的測試方法的有效性,結果是肯定的。本研究著重研究下肢功能,故選取下肢瘦體重、脂肪體重、30s坐位起立、8m折返跑、坐位體前屈、6min走。

本文旨在研究功能練習對于老年KOA患者功能性體適能的影響,結果顯示功能組和力量組下肢瘦體重、坐位體前屈、6min走2項指標較練習前提高,且具有統計學顯著性差異(P<0.05);力量組的8英尺折返跑較練習前下降,且具有統計學顯著性差異(P<0.05);2組間前后差值經協方差檢驗,下肢功能測試的4項指標均具有統計學顯著性差異(P<0.05)。

隨著老年人的體適能逐漸受到關注,各國學者研究多種干預方案來提高功能性體適能,大多采用運動療法,少數加上藥物治療、心理治療等。國內的研究主要分為兩類,傳統運動療法如太極拳、太極柔力球;肌力練習、球類運動、有氧健身操等多種形式運動療法。國外學者主要研究有氧運動和力量訓練對其的影響。倪紅鶯研究太極拳是否能促進老年女性體適能時發現長期練習太極拳的老年女性較無太極拳練習經驗者,其體適能顯著優于后者。林柏松選擇太極柔力球練習,每周5次,共12周。研究發現,心肺耐力方面改善顯著,體脂率下降,體成分改善,這與本研究中結果一致;但下肢肌力和動態平衡方面,本研究的功能練習組有改善但未見顯著性,這可能與每周練習次數以及練習動作有關。本研究中練習動作較少,未如太極柔力球中動作多樣成操,太極柔力球中多數動作要求練習者身隨球動,一直處于動態平衡中,對于練習者下肢的功能要求較高,對于患有KOA的老年人來說具有一定的挑戰。如何更有效地改進傳統功法中的動作以適用于老年KOA患者,并能全面提高其功能性體適能仍需研究。

本研究結果中發現,功能組和力量組的柔韌素質有顯著性提高,這與一些傳統運動療法研究結果有異。分析認為本研究中研究對象都會進行20min左右的下肢靜態拉伸,涵括大腿前后群、內收外展肌群和小腿三頭肌等。適度的牽拉刺激對肌肉彈性成分的強度和硬度產生了良好的刺激效果,增強了彈性成分的伸展性,且在功能、力量練習過程中,也能夠通過消耗肌纖維表面的脂肪組織,從而降低了肌肉的粘滯性,提高了肌肉的柔韌性。而在多數運動療法干預中,多注重膝關節周圍肌群的肌力提升,而忽視了肌肉的伸展性。

表1 運動方式分組

表2 干預前后功能訓練組和力量練習組的功能性體適能測量結果

值得關注的是,力量練習組在12周練習后中,結果發現2.5m折返跑成績下降,且具有顯著性。2.5m折返跑是反映整個身體靈敏協調和平衡性綜合指標。姚遠等在《太極柔力球練習老年人靜態平衡能力的影響》中發現,鍛煉前后實驗組的閉目單腳站立能力提高了2.59s;李艷蕾研究太極拳對靜態平衡能力的改善亦如是。許浩等采用彈力帶抗阻練習12周,發現受試者的靜態平衡能力顯著提高。陳金鰲同樣研究力量訓練對體適能的影響,采用啞鈴、等動訓練儀等器材練習,共12周,同樣發現對靜態平衡有顯著改善。可見,不論傳統功法和力量訓練對于下肢靜態平衡能力是有顯著作用的,而對于動態平衡能力的影響卻不得而知。力量練習組的動作多是原地彈力帶抗阻練習,動作較為單一。分析認為,單獨練習下肢某些肌群的肌力并不能提高與促進其下肢在動態情況下的協調性與神經肌肉控制,故不能顯著改善動態平衡能力。功能練習中的雁行、虛步等動作都要求在動態過程中完成動作,有效的姿勢控制首先需要準確的感覺傳入,繼而對動作的方向、速度、活動度等進行感知、分析并反饋回中樞,故功能組的8英尺折返跑結果優于力量練習組。

本研究還著重于運動方案的依從性研究,經統計分析功能組的出勤率較力量組高。一套運動方案的有效性根植于其本身對練習者的身體機能方面的改善,同時,練習者對其的認可度與依從性亦不容忽視。有研究發現,經過15周的運動干預,練習者的體適能顯著提高,而在6周后再次評價,發現未堅持練習者的體適能恢復到練習前水平。本研究僅用出勤率評價,未跟進后續練習情況,故該運動方案依從性還需進一步研究。

表3 12周練習出勤情況

4 結 語

12周功能與力量練習能提高老年KOA患者的心肺耐力,柔韌素質與體成分;功能練習方案優于力量練習方案。2套練習方案具有一定依從性,但仍需后續跟進研究。