2002~2016年我國(guó)煤礦事故統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)防措施

劉艷亮

(山西高河能源有限公司,山西 長(zhǎng)治 047100)

0 引言

煤炭作為重要的化石能源,對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展更是起著不可忽視的作用[1]。在我國(guó)的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)體系中煤炭始終占據(jù)70%多的比重,并且未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)還會(huì)維持在6成以上的水平[2-4]。然而,煤炭在促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的同時(shí),煤礦從業(yè)者們也為此付出了慘痛的代價(jià)。在我國(guó)煤礦仍屬于高危行業(yè),煤礦事故一直是煤炭行業(yè)的挑戰(zhàn),并且隨著我國(guó)淺埋藏優(yōu)質(zhì)煤層開采殆盡,煤炭開采戰(zhàn)略開始向深部轉(zhuǎn)移,煤礦事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重度也隨之增加。因此,探討我國(guó)煤礦事故的特征規(guī)律對(duì)預(yù)防控制煤礦事故及安全生產(chǎn)起到非常重要的指導(dǎo)意義。

牛克洪在《中國(guó)煤炭企業(yè)3個(gè)時(shí)期的管理形態(tài)分析》中從煤炭企業(yè)管理的角度將中國(guó)煤炭市場(chǎng)從2002年開始劃分為黃金時(shí)期(2002~2011年)、轉(zhuǎn)型時(shí)期(2012~2017年)和理性發(fā)展時(shí)期(2017之后)3個(gè)時(shí)期[5]。鑒于此,在國(guó)家及各省煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)察局網(wǎng)站、國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒,以及相關(guān)文獻(xiàn)資料[6-11]的基礎(chǔ)上,對(duì)2002~2016年的煤礦事故從年份、省份、事故類型進(jìn)行了不完全統(tǒng)計(jì),并對(duì)其中的特點(diǎn)和規(guī)律進(jìn)行分析,以此為煤礦安全生產(chǎn)及事故預(yù)防提供參考。

1 煤礦事故統(tǒng)計(jì)及分析

1.1 按年份統(tǒng)計(jì)分析

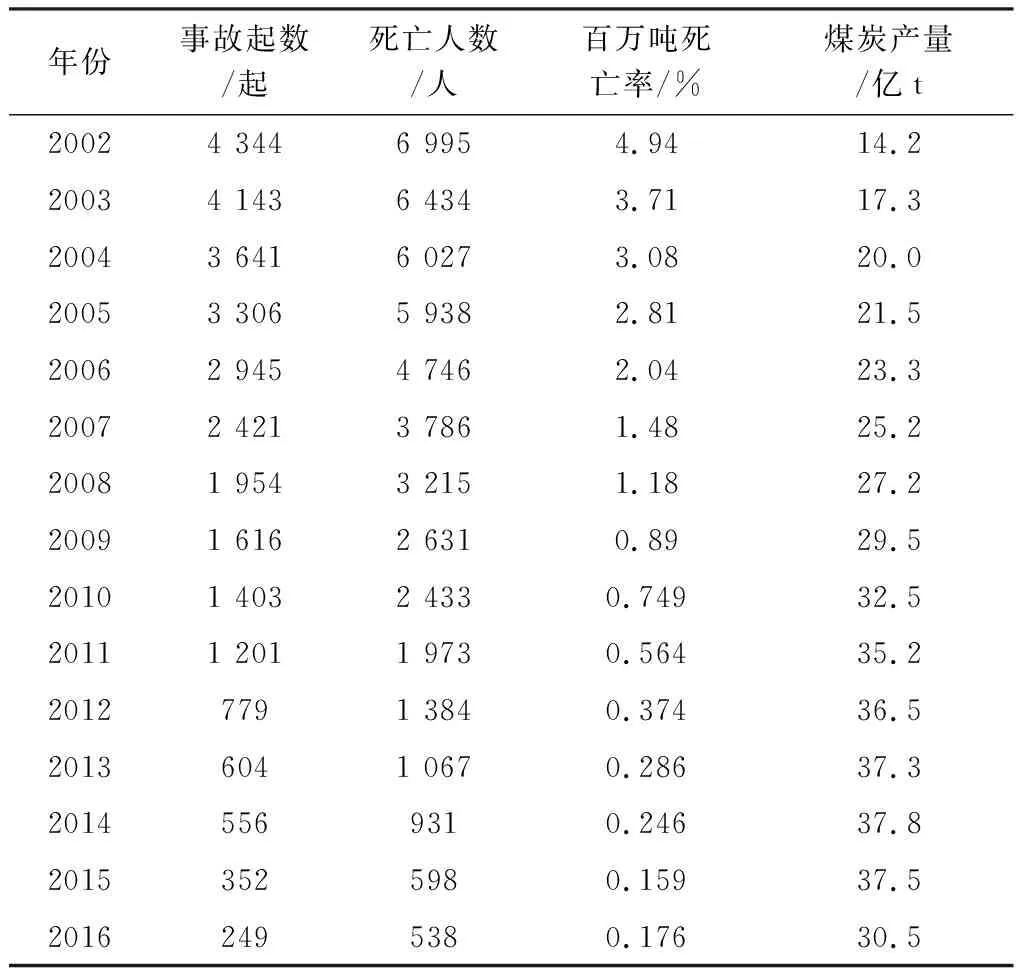

表1統(tǒng)計(jì)了2002~2016年我國(guó)煤炭事故發(fā)生起數(shù)、死亡人數(shù)、煤炭生產(chǎn)總量及百萬(wàn)噸死亡率。

表1 (2002~2016年)全國(guó)煤礦事故統(tǒng)計(jì)表

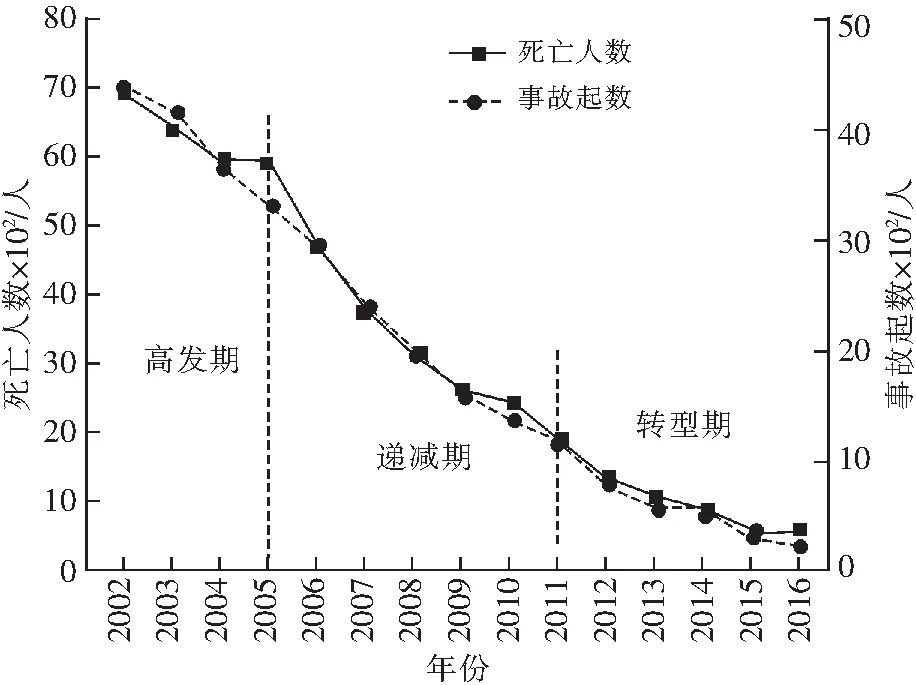

圖1對(duì)其中的死亡人數(shù)和事故起數(shù)進(jìn)行了進(jìn)一步分析。由此可知,我國(guó)煤礦事故起數(shù)和死亡人數(shù)呈逐年遞減的趨勢(shì),其中死亡人數(shù)呈現(xiàn)出明顯的階段性下降。死亡人數(shù)按年份基本上可分為3個(gè)時(shí)期,即2002~2005年的事故高發(fā)期,2006~2011年事故遞減期,2012~2016年事故轉(zhuǎn)型期。

圖1 2002~2016年煤礦事故變化趨勢(shì)圖(按年份統(tǒng)計(jì))

2002年之前由于煤炭行業(yè)不景氣,煤礦技術(shù)水平及井下從業(yè)人員素質(zhì)較低,并且礦井規(guī)模也相對(duì)較小。2002年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,煤礦也進(jìn)入蓬勃發(fā)展的“黃金十年”。原來(lái)的中小型礦井來(lái)不及進(jìn)行規(guī)模改造,但是井下從業(yè)人員數(shù)量增多,煤炭開采強(qiáng)度增大,再加上開采技術(shù)水平、機(jī)械化水平及從業(yè)人員素質(zhì)在短時(shí)間內(nèi)整體不會(huì)有太大的提高以及管理上對(duì)煤炭安全的不夠重視,導(dǎo)致煤礦事故頻發(fā),2002~2005年煤礦進(jìn)入事故高發(fā)期。國(guó)家相關(guān)部門開始進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)煤礦安全的監(jiān)察管理力度,并頒布了一系列相關(guān)的法律法規(guī)。尤其2005年8月頒布了《關(guān)于堅(jiān)決整頓關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件和非法煤礦的緊急通知》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕100號(hào)),對(duì)小型非法礦井進(jìn)行了大幅度的整頓,同時(shí)也出臺(tái)了一系列法律法規(guī)來(lái)加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全監(jiān)察力度[12]。這一系列舉措使2006年煤礦事故明顯減少,并且2006~2011年(“黃金十年”的后期)煤礦事故總數(shù)及死亡人數(shù)逐年減少,但是每年降低的幅度卻也在減小。主要原因:雖然相關(guān)法律法規(guī)的出臺(tái)加大了對(duì)煤礦安全監(jiān)察的力度,但是其它行業(yè)也開始將資金向煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)移,短時(shí)間內(nèi)礦井?dāng)?shù)量迅速增多,許多煤礦企業(yè)對(duì)災(zāi)害的認(rèn)識(shí)水平及機(jī)械化發(fā)展速度遠(yuǎn)跟不上不斷增長(zhǎng)的煤炭開采速度,使得煤礦事故仍處于一個(gè)較高的狀態(tài)。隨著煤炭市場(chǎng)價(jià)格的大幅度下降和進(jìn)口煤的沖擊,再加上國(guó)家在環(huán)境保護(hù)治理方面的政策實(shí)施,大量小型礦井及安全投入力度不大的礦井開始關(guān)停,2012年開始煤礦事故明顯減少。2016年煤礦事故百萬(wàn)噸死亡率僅為0.1,較2002的4.92降低了40多倍。但是隨著近些年來(lái)煤炭開采開始向深部轉(zhuǎn)移,煤炭安全又迎來(lái)了一個(gè)新的挑戰(zhàn),煤炭從業(yè)人員及科研人員必須時(shí)刻保持警惕之心。

1.2 按省份統(tǒng)計(jì)分析

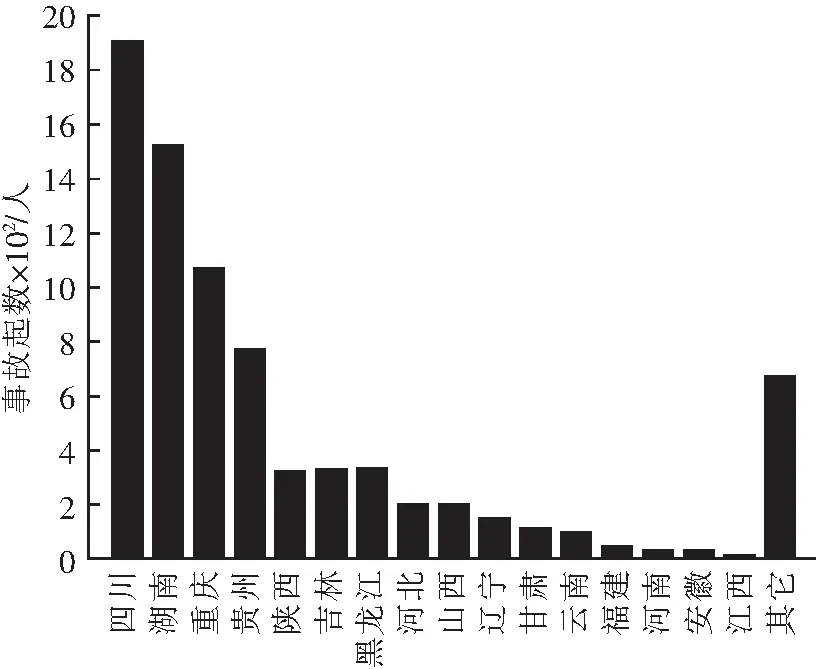

圖2 2002~2016年各省煤礦死亡事故統(tǒng)計(jì)

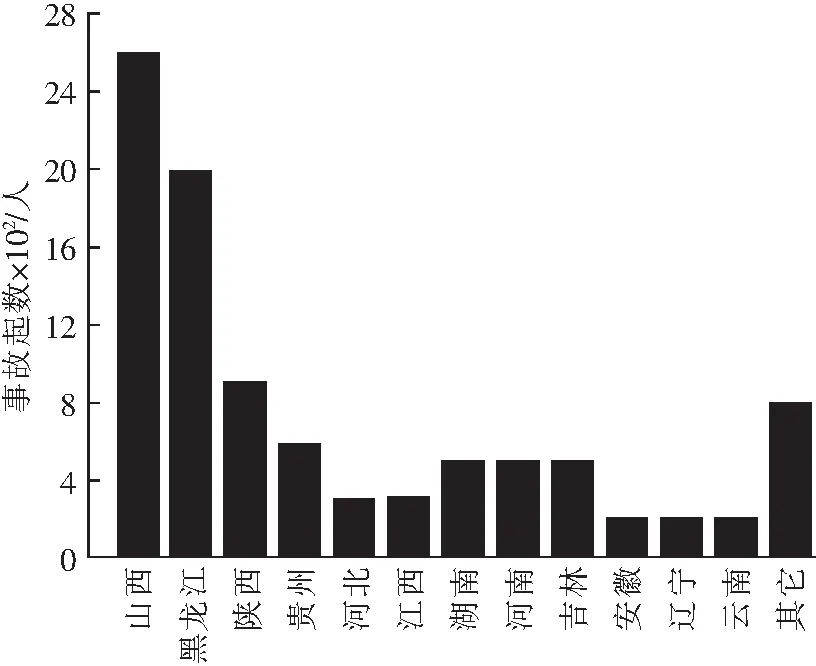

對(duì)2002~2016年各省造成1人以上死亡的事故進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如圖2所示。四川、湖南、重慶、貴州是我國(guó)煤礦事故較多的省份,且這些省份地域主要在南方。自2002~2016年該4省共發(fā)生5 265起煤礦事故,占事故總數(shù)的67%。主要原因:①南方煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜,如瓦斯含量高、煤層厚度變化大;②南方氣候炎熱,工人在井下作業(yè)時(shí)情緒波動(dòng)大;③南方多數(shù)為小型礦井,機(jī)械化水平低,并且安全意識(shí)薄弱。這些原因?qū)е履戏降V井,尤其中小型礦井事故頻發(fā)。然而,造成30人以上的特別重大事故最多的是山西、黑龍江、陜西3省,占特別重大事故總數(shù)的57%,如圖3所示。因此,煤層賦存條件較好的省份在進(jìn)行大型礦井建設(shè)及開采時(shí),要提高對(duì)重特大事故的預(yù)防控制水平。

1.3 按事故類型統(tǒng)計(jì)分析

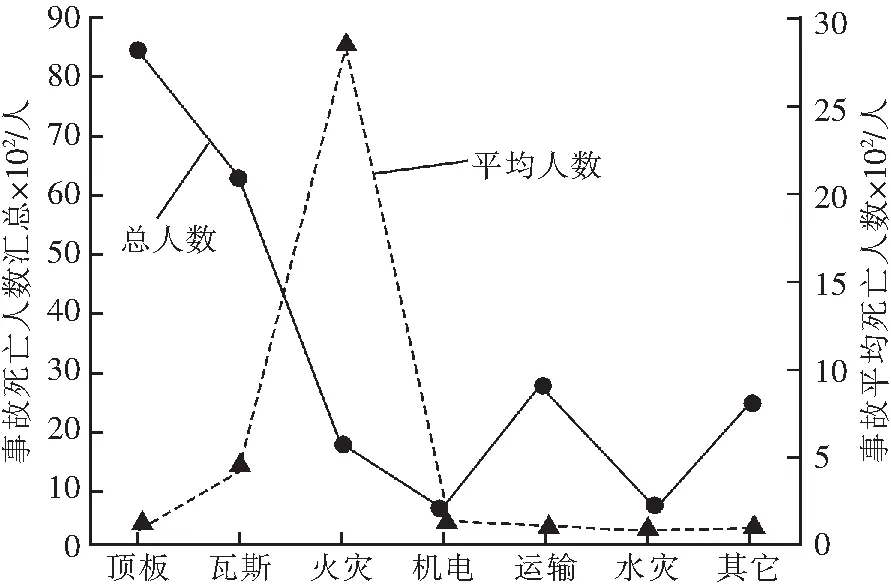

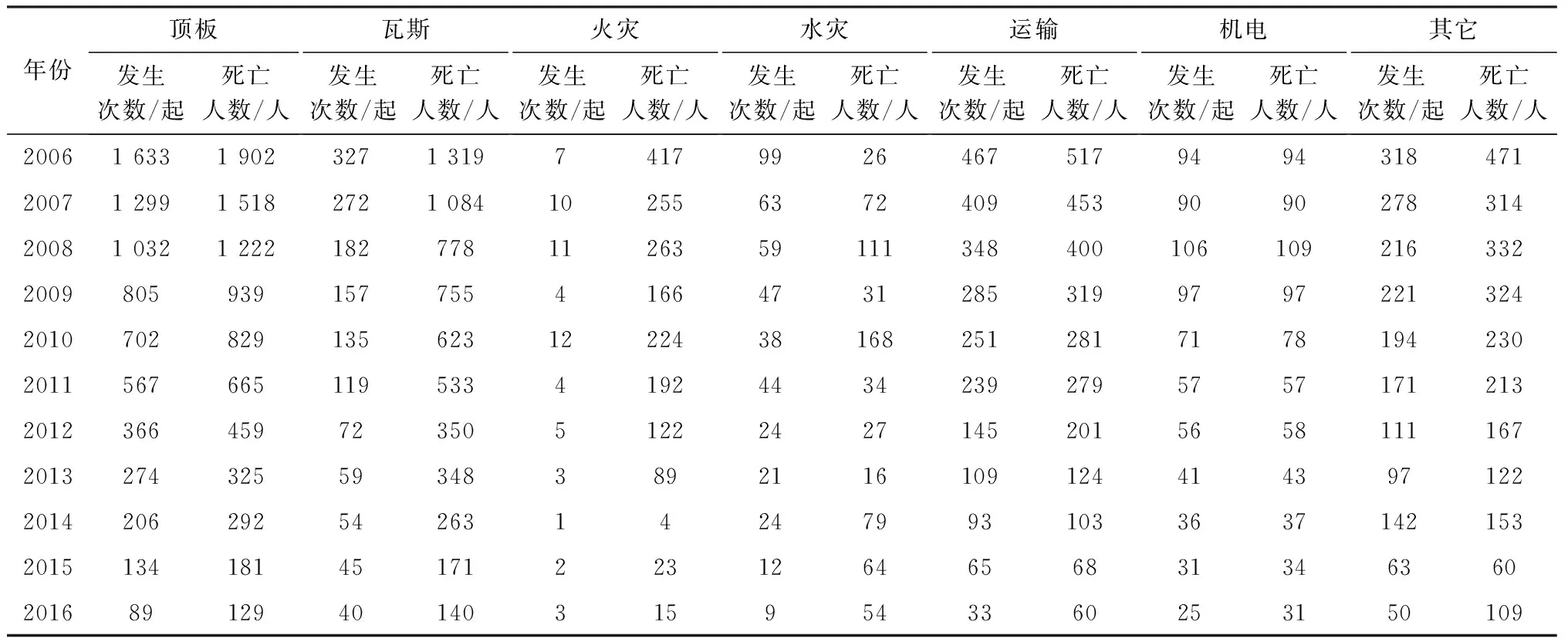

煤礦災(zāi)害事故類型較多,對(duì)不同類型事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)能有效指導(dǎo)煤礦災(zāi)害預(yù)防的重點(diǎn)。因此,對(duì)2006~2016年的煤礦事故按照水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯、頂板、運(yùn)輸、機(jī)電及其它共7類事故的起數(shù)及死亡人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表2、圖4。

圖3 2002~2016年死亡30人以上的事故

圖4 2006~2016年各類事故死亡人數(shù)及平均死亡人數(shù)統(tǒng)計(jì)

年份頂板發(fā)生次數(shù)/起死亡人數(shù)/人瓦斯發(fā)生次數(shù)/起死亡人數(shù)/人火災(zāi)發(fā)生次數(shù)/起死亡人數(shù)/人水災(zāi)發(fā)生次數(shù)/起死亡人數(shù)/人運(yùn)輸發(fā)生次數(shù)/起死亡人數(shù)/人機(jī)電發(fā)生次數(shù)/起死亡人數(shù)/人其它發(fā)生次數(shù)/起死亡人數(shù)/人20061 6331 9023271 31974179926467517949431847120071 2991 5182721 084102556372409453909027831420081 0321 22218277811263591113484001061092163322009805939157755416647312853199797221324201070282913562312224381682512817178194230201156766511953341924434239279575717121320123664597235051222427145201565811116720132743255934838921161091244143971222014206292542631424799310336371421532015134181451712231264656831346360201689129401403159543360253150109

由表2可知,各種類型事故的起數(shù)和死亡人數(shù)都呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì)。由圖4可知,頂板事故發(fā)生次數(shù)和死亡人數(shù)最多,共發(fā)生7 107次,死亡8 461人,分別占事故總數(shù)的50.48%和死亡總?cè)藬?shù)的36.31%,平均單次死亡率為1.19。其次是瓦斯事故,共發(fā)生1 462次,占事故總數(shù)的10.38%,死亡人數(shù)6 364人,占總死亡人數(shù)的27.31%,平均單次死亡率為4.35。可見(jiàn),煤炭開采過(guò)程中要特別預(yù)防和控制頂板及瓦斯事故的發(fā)生,尤其是瓦斯事故,其發(fā)生時(shí)常引起頂板事故、透水事故、火災(zāi)事故等次生事故。火災(zāi)事故發(fā)生62起,死亡人數(shù)1 770人,單次死亡率為28.55。2014年之前火災(zāi)事故死亡人數(shù)較多,2014年之后,火災(zāi)事故得到改善,死亡人數(shù)明顯減少。火災(zāi)事故不發(fā)生則已,一發(fā)生就是重大災(zāi)害事故,因此,要加強(qiáng)火災(zāi)意識(shí),時(shí)刻都不能大意。

2 煤礦事故預(yù)防措施

2.1 提高開采技術(shù)水平

煤礦開采技術(shù)水平應(yīng)該包括對(duì)煤礦開采過(guò)程的認(rèn)識(shí)水平和機(jī)械化水平。機(jī)械化水平是衡量一個(gè)礦井生產(chǎn)能力、安全監(jiān)測(cè)預(yù)警能力的重要標(biāo)準(zhǔn),機(jī)械化水平的提高不僅能減少井下工人的勞動(dòng)力強(qiáng)度,也會(huì)減少井下作業(yè)人員的數(shù)量,在很大程度上能夠減少重特大事故的發(fā)生。因此,煤礦企業(yè)要根據(jù)自身的開采能力及煤炭賦存情況購(gòu)置較為先進(jìn)的掘進(jìn)、開采設(shè)備,尤其要加大安全監(jiān)測(cè)、預(yù)警設(shè)備的投入,對(duì)可能發(fā)生的危險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)排查。在煤礦開采過(guò)程的認(rèn)識(shí)方面,尤其頂板運(yùn)動(dòng)規(guī)律、瓦斯運(yùn)移規(guī)律、礦井水防治、巷道變形控制等方面要引起足夠重視。煤炭企業(yè)要加大與科研院所的合作,在賦存條件差、易發(fā)生危險(xiǎn)的煤層地帶,制定優(yōu)化、合理的開采方案。

2.2 提高安全監(jiān)督管理水平

煤炭開采過(guò)程中的安全監(jiān)督及管理對(duì)煤礦事故的預(yù)防和控制起著至關(guān)重要的作用。首先,國(guó)家煤炭相關(guān)部門要制定相關(guān)的法律法規(guī)和提高安全監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)落后的小型礦井加大監(jiān)察力度,根據(jù)煤層賦存條件及礦井的生產(chǎn)能力引導(dǎo)中小型礦井向大型礦井轉(zhuǎn)變,嚴(yán)格取締非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的礦井,對(duì)違規(guī)礦井加大處罰力度。其次,煤礦自身也要加強(qiáng)安全檢查及管理水平。如煤礦要從上而下嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)部門規(guī)范,保證井上、井下煤炭生產(chǎn)及運(yùn)輸過(guò)程中的安全;嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度;制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰制度,對(duì)不按規(guī)程操作的人員從嚴(yán)處理;根據(jù)煤礦自身的生產(chǎn)情況,設(shè)定合理的“三八制”或“四六制”,保證工人的休息時(shí)間,不可疲勞作業(yè)。

2.3 提高煤礦從業(yè)人員素質(zhì)水平

煤礦企業(yè)必須提升從業(yè)人員,尤其是一線作業(yè)人員的安全素質(zhì)水平。首先,實(shí)行考核上崗制,煤礦從業(yè)人員必須考核合格后才能進(jìn)行生產(chǎn)工作;其次,煤礦相關(guān)部門要定期開展安全教育培訓(xùn),不斷宣傳應(yīng)急救援的新知識(shí)。有條件的礦井,可以組織相關(guān)的應(yīng)急救援隊(duì)伍,定期舉行煤礦事故應(yīng)急演習(xí),提高事故的應(yīng)急處理能力,并且隨時(shí)為應(yīng)急救援提供充足的基礎(chǔ)設(shè)備保障。

3 結(jié)論

(1)我國(guó)煤礦事故整體上呈不斷減少的趨勢(shì)。我國(guó)煤炭事故死亡人數(shù)按年份基本上可分為3個(gè)時(shí)期,即2002~2005年的事故高發(fā)期,2006~2011年事故遞減期,2012~2016年事故轉(zhuǎn)型期。尤其近幾年來(lái),隨著煤炭開采技術(shù)及機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的不斷發(fā)展,煤礦安全形勢(shì)得到了明顯的改善。

(2)不同的事故類型死亡人數(shù)及事故起數(shù)相差較大。在各種類型的事故中,頂板事故和瓦斯事故死亡人數(shù)和事故起數(shù)都超過(guò)了50%,因此,煤炭開采過(guò)程中尤其要加強(qiáng)頂板事故和瓦斯事故的預(yù)防和控制工作。

(3)我國(guó)各省煤礦安全生產(chǎn)能力差異較大。由于煤層地質(zhì)條件的差異,我國(guó)南北方煤礦事故防治的側(cè)重點(diǎn)不同。對(duì)于南方的四川、湖南、重慶、貴州等省份,由于煤層賦存地質(zhì)條件差、瓦斯含量高,且多為中小型礦井,事故發(fā)生較頻繁;北方的山西、黑龍江、陜西等省份,煤層賦存條件較好,礦井開采強(qiáng)度大,要加強(qiáng)重特大礦井事故的預(yù)防和控制工作。

(4)煤礦安全形勢(shì)不容忽視。我國(guó)煤礦事故雖然呈現(xiàn)出遞減的趨勢(shì),但是隨著煤炭開采戰(zhàn)略向深部轉(zhuǎn)移,高溫、高壓等深部復(fù)雜的地質(zhì)條件更易誘發(fā)煤礦事故,因此,必須不斷提高開采技術(shù)水平、安全監(jiān)督管理水平和從業(yè)人員素質(zhì)水平,以加強(qiáng)我國(guó)應(yīng)對(duì)煤礦事故的能力。