關于新生代農民工使用新媒體工具維權的調查報告

文/吉林大學吉大南校 文寧寧 侯晨曦 章莉娜

以貧苦、弱勢形象出現的農民工一直是備受社會關注的一個群體,在大眾的視野中一直為維護權益而斗爭。其中,新生代農民工指80年代后出生,離開農村在大城市尋求發展機會的農村戶籍群體,他們擁有更高的知識文化水平,能嫻熟地運用新媒體工具,也有更強的自主意識和維權意識。因而在面對權益侵害時,新生代農民工敢于、善于利用新媒體等有廣泛影響力的渠道發聲。

一、調查背景

東北工業區在社會主義建設初期為國家作出了重要貢獻,但隨著我國建設市場經濟體制和經濟結構轉型的步伐加快,東北地區逐漸失去了“共和國長子”的榮光。如今,東北工業區這個以國營企業為主導,民營企業式微的老牌工業區正在艱難地尋找轉型和可持續發展的出路。在這樣的背景下,民營企業勞資矛盾如何,民營企業自身實力的不足是否會直接導致與員工的摩擦加劇,這些問題是值得探討的。

二、調查對象

我們著重選擇吉林的省會城市長春作為調研范圍,在長春建安集團、和興電子有限公司兩家企業中選取部分員工作為調查對象。長春是以汽車制造為主的現代工業城市,地處東北平原中央,是東北地區天然地理中心。調查對象的教育背景、工作環境、維權經歷等不盡相同,他們在新媒體的運用、以此種方式維權的經歷和看法上也存在差異。

三、調查方法

采用問卷調查法,線上問卷線下深入企業了解情況。線上發放問卷100余份,線下進行訪談并發放紙質問卷30余份,共回收有效問卷132份。

四、調查結果與數據分析

本次調查問卷分為幾大部分:第一部分為調查對象基本信息;第二部分是他們對新媒體的利用情況;第三部分是企業的線上反映渠道情況;第四部分是對新媒體工具維權的運用和認識。

(一)調查對象基本信息。在被調查的員工中,90年代后出生的占比59.09%,80年代后出生的占比40.91%;男性占比48.48%,女性占比51.52%,分布比較均勻。就學歷而言,90后大都是本科,還有個別研究生和博士,80后的學歷中,高中及以下也略有分布;這不乏有樣本狹隘性的問題,但也能從側面反映出高等教育的普及化。

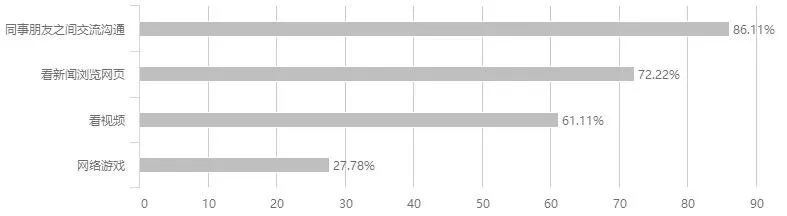

(二)調查對象對新媒體的利用情況。新生代農民工中,使用智能手機進行新媒體社交的占比100%。其中,用于親朋好友溝通的排第一位,但其他功能如瀏覽網頁、看視頻等占比同樣不低,見“圖1”,反映出新媒體滿足需求的全面性、多功能性。

圖1 調查對象對新媒體的利用情況統計

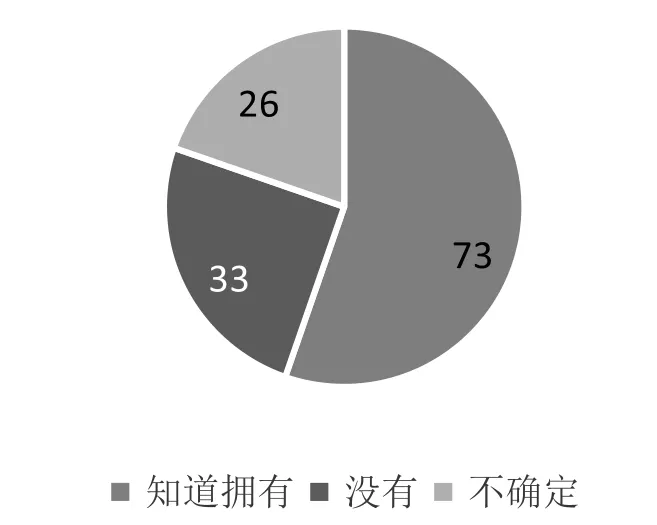

(三)企業的線上反映渠道情況。96.97%的農民工表示,他們單位有員工交流群等即時交流工具,其中,77.27%的人認為這些工具讓他們更多地與朋友交流和向單位建言獻策。在“你所在工作單位是否開通了一些網上批評建議渠道,如通過網站、郵件、群等反映問題”一題中,55.30%的員工給出了肯定答案,另有25%和19.70%的員工分別表示否定和不清楚,見“圖2”。關于這些渠道發揮的作用,80,30%的員工認為“很有用”,也有近1/4的人選擇“不清楚,沒用過”。這些數據表明,企業與員工的溝通渠道比較完善,相比之下批評建議功能應用不廣泛。大部分員工對這些渠道的評價是積極的。

(四)對新媒體工具維權的運用和認識。如果被侵權,55.30%的員工表示會考慮使用新媒體工具進行維權,其中占84.93%的人給出的原因是“覺得有用”,其余人則表明“被逼無奈才試試”;19.18%的員工表示不會用這種方式維權,大多數給出的原因是“不好意思,不愿意”,僅有不到1/3的人的理由是“覺得沒有用”,見“表1”。在維權方式上,大家對新媒體工具的認可度不高,另外,“害怕隱私暴露”也是新媒體工具遭冷眼的一個原因。

圖2 企業網上批評建議渠道統計

表1 對新媒體工具的運用和認識

表2 權益受傷害時新生代農民工回應選擇排序

在“您或周圍的人是否使用過新媒體工具進行維權”這道題上,47.73%的農民工給出了肯定答案。關于效果,選擇“非常好,解決了問題”“一般,沒有徹底解決問題”“沒用”的農民工比重分別為52.27%、30.30%和17.43%。在“這種維權結果對您的影響”一題上,大多數農民工表示“很有用,需要時會考慮用”。這說明新媒體工具的維權結果和影響比較正面。

如果權益受到傷害,新生代農民工們會如何回應,優先選擇的排序如“表2”所示:

排名第一的是“協商解決”,排名最末的是“用新媒體曝光和維權”。雖然新媒體工具維權效果有目共睹,但傳統維權方式仍占主流。

在“如何看待使用新媒體工具進行維權的現象”一題上,66.67%的人認為“這種行為很勇敢,很有用”,少部分人認為“鬧得太大”或者“有些丟人”。在網上看到這種曝光和維權,近七成的農民工表示會支持,選擇“圍觀”的約1/3。無論自身是否使用,大部分人對新媒體維權的態度是積極的。

五、結論與建議

(一)結論。新媒體普及度極高,基本達成全覆蓋,即時溝通是首要作用。長春民營企業與員工的溝通渠道比較完善,大部分員工對這些渠道作用的評價是積極的。大部分農民工對新媒體維權的態度是積極的,但在應用時仍偏向于傳統解決方式如協商等,這其中有這一群體性格特點的原因,但也反映出傳統維權方式仍有效力,沒有沒落。我們在向新生代農民工發放調查問卷的同時也以民營企業的管理層和工會代表為對象做了訪談。結果顯示,兩者的想法和認知是有差異的。與調查問卷結果不同,管理者并不認同新媒體的發展使員工更積極地建言獻策、反應不滿,兩者之間不存在因果關系。或者說,新媒體的興起改變了員工的反映方式而不是維權意識。他們認為維權方式更多地與出生年代和性格特點有關。除此之外,我們在調查過程中發現了學術定義與現實情況的背離。全國總工會新生代農民工問題課題組于2012年所作的報告中對新生代農民工所做的界定為:出生于20世紀80年代以后,在異地以非農就業為主的農業戶籍人口。這是一個相當廣泛的范圍,其中不乏接受過高等教育的群體,這一群體知識文化水平高,求學過程也是在大城市完成的,在語言文化、生活習慣、心理認同等方面都逐漸融入了城市。他們結束學業后在城市工作定居,取得城市戶籍,最終除去新生代農民工身份。“接受過較高等教育”既是這一群體的突出特點,又是促使他們脫離新生代農民工群體的主動力。

(二)建議。新媒體工具在維權方面尚未被廣泛接受有著多方面原因,就新生代農民工自身而言,需要轉變觀念、提高維權意識,坦誠地利用合法武器維權;同時,應增強對新媒體工具的認識和利用水平,更有效便捷地維權。