專家“變形記”

金紀軒

我一直把自己定位在技術型領導干部,只注重專業技術方面的學習和積累,對其他方面毫無興趣。我錯誤地認為政治學習都是一些大道理,是“假、大、空”內容,不值得浪費精力。

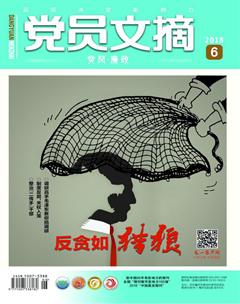

在同事眼里,他業務好敢擔當;在朋友眼里,他講義氣肯幫人;在家人眼里,他孝父母顧妻兒。然而,就是這么一個眾人眼中敬業、義氣、孝順的黨員干部、業務專家,卻因嚴重違紀問題接受組織調查,并涉嫌違法被移送司法機關。他,是如何扮演著“兩面人”,一步步“變形”的?

一變——“權威”的業務專家

1975年出生的朱延峰,是一位極富書生氣息的青年干部。學生時代,他成績優異、表現突出。1997年從學校畢業后,朱延峰被分配到淮安市市級機關房屋中心,從事全市機關房屋開發建設工作。憑借吃苦耐勞的精神和過硬的業務素質,他逐步成長為一名業務骨干,并解決了不少技術難題,被業內譽為“權威”。同時,他還堅持自我充電,在2004年取得了碩士研究生文憑。

2004年3月,朱延峰通過選調考試調任清河區建設局副局長。從市級機關到區里工作,待遇的落差沒有影響他的工作激情。他說:“我是搞技術的,在一線工作更有利于我掌握施工項目的進展情況和技術指標,其他的我不考慮,我考慮的只有工程的質量。”春來冬去,嚴寒酷暑,他以辦公室為家,常年在施工一線,用汗水澆筑著老城區的項目改造。作風過硬、業務扎實、能挑重擔的朱延峰也獲得了青年技術專家的標簽。

2006年,清河區規劃建設清河新區,朱延峰被“借”到清河新區,挑起了新區規劃及項目推進的重擔。

再變——“熱心”的交友達人

“我一直把自己定位在技術型領導干部,只注重專業技術方面的學習和積累,對其他方面毫無興趣。”案發后,朱延峰懺悔說,他錯誤地認為政治學習都是一些大道理,是“假、大、空”內容,不值得浪費精力。由于缺乏政治學習,放棄黨性修養,他由熱衷于技術鉆研、學術探討的業務專家逐步變成“談笑有老板、往來無白丁”的交友達人。

朱延峰回憶,在工作中結識了許多工程老板,不論是淮安本地的,還是浙江、常州、蘇州等地的,大家都左一口“朱局”,又一聲“朱總”地熱情相邀,請其指點項目選址,幫助規劃公司發展。面對工程老板們的熱情,起初他還能堅持原則,拒絕宴請,公事公辦。但在老板們的輪番上陣、盛情邀請之下,朱延峰開始出入各種酒場飯局,與他們稱兄道弟,逐漸習慣享受別人的恭維和追捧,享受著“主角”光環。

在各種飯局和工程老板間混跡時間久了,朱延峰儼然成了圈內大哥,喜歡講兄弟義氣,敢于幫朋友解決難題,開始逐漸模糊了“親、清”的界限。

2008年底,裝潢公司老板顧某為了感謝朱延峰在清河新區生態園業務承接、施工管理方面的關照,送給朱延峰2萬元現金,這是朱延峰第一次收受現金。看著厚厚兩沓鈔票,膽小謹慎的朱延峰回家告訴了自己妻子,但是打了折扣,只告訴妻子收了1萬元。在妻子強烈要求下,過了半個月,朱延峰找個機會將1萬元退還給顧總。但是,他又扣下1萬元作為“交友經費”,并揮霍一空。

三變——“三講”局長

隨著朋友越交越多,圈子越來越大,聚會日益增加,朱延峰正常的收入已經難以維持他的開銷需求。于是,他就將心思放到了項目幫辦上,在技術顧問和項目管理上抽取提成。

生性膽小的朱延峰,在選擇收受他人錢物時,是講究自己所謂的“規矩”的:一講熟人,不熟不收,做熟不做生,對不熟悉的人堅持坐辦公室里公事公辦,做守紀律的規矩人;二講成事,不成不收,幫不上忙的不收,講究“公平”交易;三講和氣,雨露均沾,大家發財,圈子內的朋友都能得到照顧,有時還主持“公道”,充當矛盾調解員。

某建筑公司老板陳某,與朱延峰初識于市級機關房屋中心,開始交集并不多。但是,2004年朱延峰開始擔任住建局副局長時,他便開始對其進行“投資”,逢年過節必定登門拜訪,略表心意。但“講規矩”的朱延峰一直對其不冷不熱,對于送上門的紅包、禮物一概不收。2009年,在圈內人的強烈推薦下,朱延峰勉強為其介紹了一筆不大不小的工程業務,陳某抓住機會上門感謝,留下2萬元的紅包,朱延峰表面拒絕,內心卻坦然接受,沒有再提退禮的事兒。經過長達8年的“考察”,朱延峰終于將陳某視為“自己人”,并在之后的項目運作中密切配合,互利互惠……

在與老板越走越近的同時,朱延峰卻與黨組織漸行漸遠。2011年,朱延峰偷偷地將造價工程師和監理工程師證書掛靠在關聯公司領取報酬。2015年4月,在得知有關部門即將開展專項治理后,他提前退還了領取的報酬,并請該公司出具了掛證未領取報酬的虛假證明,采取欺騙手段向組織隱瞞了真實情況。

四變——悔悟的“獨苗權威”

商人的天性是逐利,所謂的朋友情誼、兄弟義氣,在現實面前不值一文。曾經的朋友在自身難保時,毫不猶豫地選擇了自保,將朱延峰收受他人錢財的問題托盤而出。然而,朱延峰一開始面對組織時,仍然拒絕交代,堅持自己兢兢業業工作這么多年,是對得起組織、經得起考驗的。

為此,調查組調閱了朱延峰的檔案,詳細查閱了他的學習和工作經歷,為其惋惜不已,同時也意識到他曾經的榮譽感和黨性修養或許是其阿喀琉斯之踵。于是,調查組成立臨時黨支部,帶領他學習黨紀黨規知識,重溫入黨誓詞,再憶入黨初心。讀著20多年前大學時所寫的入黨申請書時,朱延峰潸然淚下,懊悔自語:“沒想到在這種情況下再一次看到了當年的入黨申請書,我清楚地記得,這是我21歲那年冬天在老師的鼓勵下寫的,真是沒想到……”

心理防線一突破,短短兩天內,朱延峰就交代了其2006—2016年擔任清河新區管委會主任助理、清河新區古淮河文化生態景區管理處副主任、區住建局副局長、清江浦區發改委副主任等職務期間,收受業務公司老板、個體工程承包商等31人所送現金60.9萬元及購物卡、煙酒的嚴重違紀問題。

朱延峰在懺悔書中寫道,自己在新區建設中吃了許多苦,看著許多自己幫辦服務的項目老板在新區建設中賺得盆滿缽盈,甚至一些專業能力與自己相差甚遠的技術員都在企業中拿著20萬元的年薪,而自己在機關中雖然已經是科級干部,一年也不過七八萬元“死工資”,付出與收獲的嚴重不對等,讓其心理很不平衡。同時,由于政府部門內專業技術人員相對較少,自己在一線崗位上多年不輪崗,成為“獨苗權威”,老板紛紛將其列為重點圍獵對象,一來二去,自己就成了老板們的“籠中鳥”。

【執紀者說】

一念之間,專家變囚徒。近年來,工程建設領域落馬的專家型黨員領導干部越發多見,“工程建起來、干部倒下去”的現象不勝枚舉,我們在扼腕嘆息的同時也應采取措施,保護黨員干部,營造良好政治生態、經濟生態。一方面加快制度建設,將權力牢牢地拴在制度的籠子里。紀檢監察機關靠前站位,提前謀劃,運用第一種形態,咬耳扯袖、紅臉出汗,營造良好的政治生態。另一方面,對具有專業特長的技術型黨員干部,也應加快探索與市場接軌,逐步建立與其崗位需求、工作績效、專業技能相匹配的薪資待遇機制,解決望洋興嘆和人才流失的問題。

(摘自《黨的生活》)