溶液調濕空調與地源熱泵在修繕建筑中的應用

翟淼

同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司

溫濕度獨立控制的空調系統由潛熱處理與顯熱處理兩個系統組成,新風承擔室內濕負荷,顯熱負荷由室內干式末端承擔。溶液調濕的新風處理裝置具有高效節能、健康舒適、控制精確等優點,日益被設計人員重視,特別是在多雨潮濕的江南地區表現良好。用于排除室內顯熱負荷的冷源,只需要提供14~19℃的高溫冷水即可滿足要求,因此溶液調濕技術與地源熱泵相結合的系統是一種可以充分發揮溫濕度獨立控制空調系統優勢的配置方案[1-2]。

1 工程背景

工程所在地上海市,為某倉庫建筑修繕設計。基地共包含三個單體,分別為倉庫,廠房和空壓站。其中倉庫建造時期早于二十世紀二十年代,其工業特征明顯,具有較高的藝術價值。廠房建造于二十世紀七十年代,空壓站建造于二十世紀八十年代。三個單體具有重要的歷史意義。

2 修繕原則

由于設計對象的特殊性,暖通設計要在不影響建筑風格和修繕要求的前提下,滿足室內的溫濕度要求,同時要考慮進一步為優秀歷史建筑提供保護。

3 工程概況

原倉庫地上五層,均為大空間展區及商業區,原廠房地上三層,為商業、展覽功能,空壓站為地上三層,為配套辦公區域。修繕后的總建筑面積為10436 m2。

4 設計計算參數

1)室外計算參數

夏季空調34.4℃,濕球溫度27.9℃,冬季空調-2.2℃,相對濕度75%。

2)室內計算參數

表1為室內計算參數。

3)空調負荷計算

經計算,本工程的夏季冷負荷(含新風)為1024 kW,其中室內夏季顯熱負荷為541.2 kW,冬季熱負荷(含新風)為535 kW,冬季室內熱負荷為321.5 kW。

5 冷熱源選擇

5.1 方案確定

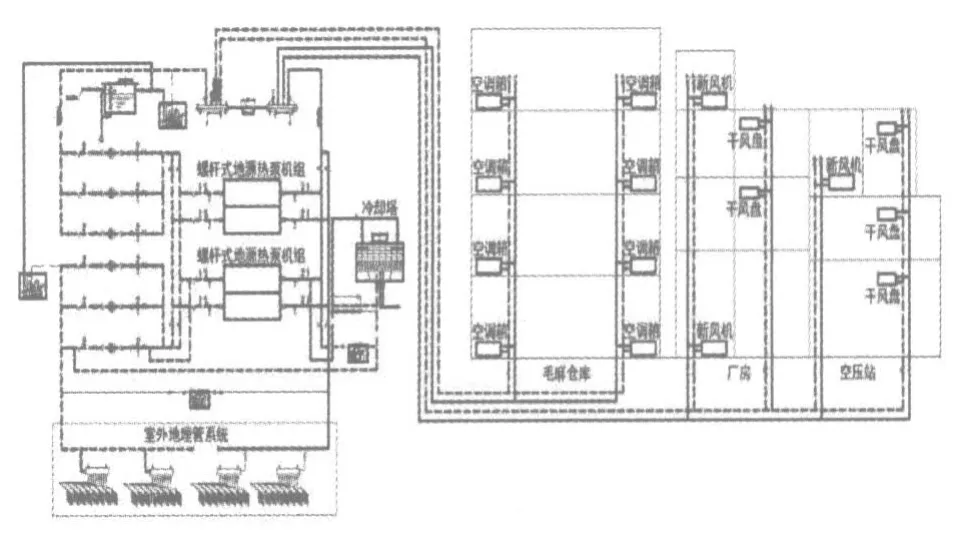

本工程采用地埋管地源熱泵系統。建筑物周邊有較大面積的綠地,可作為埋管區域。靠近綠地的區域有地下室,可設置機房,既靠近埋管區域縮短管線敷設長度,節省了投資,又可以避免機器運行對其他區域的影響。

5.2 主機選型

選用2臺名義制冷量 297 kW,名義制熱量316 kW的螺桿式地源熱泵機組,機房設置在地下一層,夏季供回水溫度12/17℃,冬季供回水溫度45/40℃。根據全年冷熱平衡計算,全年排熱量多于吸熱量,故設置一臺65 m3/h的閉式冷卻塔設于綠化內,通過調整冷卻塔的使用時間來滿足土壤的熱平衡。

5.3 地埋管系統

本工程采用鉆孔埋管形式。鉆孔埋管采用并聯單U型埋管,根據地源熱泵夏季冷凝熱排放量計算,需設置埋管井177個,有效深度100 m,按照5 m×5 m間距埋設管徑為De32,具體埋管見圖1。

圖1 埋管區域示意圖

6 末端

6.1 系統劃分及空調方式

1)原倉庫各層均為大空間展區及商業區,考慮到區域功能及空調舒適性,該單體采用熱泵式溶液全空氣空調系統,空調設備均設置在每層的集中機房內。

2)原廠房、空壓站采用干式風機盤管+熱泵式溶液調濕新風機組的空調形式。

6.2 空氣處理過程

1)溶液全空氣空調系統

圖2為溶液全空氣空調系統示意圖。夏季,高溫高濕的新風在全熱回收單元中以溶液為媒介和排風進行熱交換,新風被初步降溫除濕,然后進入除濕單元進一步除濕。新風單獨處理至低濕狀態后與回風混合,通過外界提供的高溫冷水(12/17℃)對混合空氣進行降溫,達到送風狀態點(圖3)。冬季,低溫干燥的新風在全熱回收單元中以溶液為媒介和排風進行熱交換,新風被初步加熱加濕,然后進入加濕單元進一步加濕。濕潤的新風與回風混合,通過外界提供的熱水(45/40℃)對混合空氣進行加熱,達到送風狀態點(圖4)。

圖2 溶液全空氣系統示意圖

圖3 典型房間的夏季處理過程

圖4 典型房間的冬季處理過程

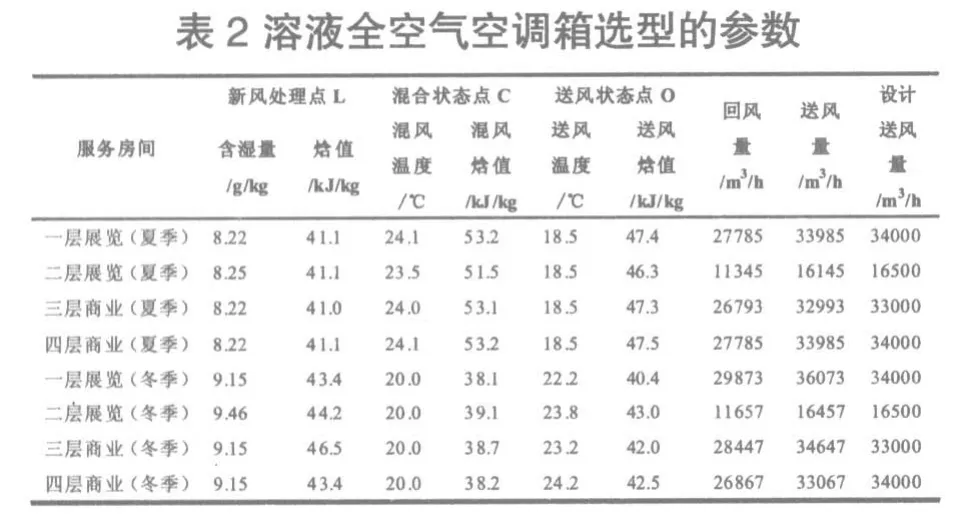

表2為溶液全空氣空調箱選型的參數。

圖5 溶液新風系統示意圖

2)干式風機盤管+熱泵式溶液調濕新風機組

新風系統負荷由帶全熱回收的熱泵式溶液除濕新風機組承擔。夏季,由熱泵式溶液調濕新風模塊對新風進行獨立除濕,承擔室內濕負荷,同時去除室內VOC,異味及細顆粒物,冷凍水承擔室內顯熱負荷。冬季,新風機組獨立承擔新風負荷,并對新風進行加濕,室內負荷由地源熱泵熱源承擔。系統原理圖如圖5所示,溶液新風機選型參數如表3所示。

6.3 氣流組織形式

原倉庫各層采用上送風、機房高位側回風的送回風方式,風口選用方形散流器,百葉風口回風。原廠房、空壓站采用上送上回,新風口選用散流器,回風選用百葉風口。為了充分展示歷史建筑的原貌,所有風管、設備均明裝,所以在風管、設備的選用上盡量做到使用功能與美觀性的統一。

7 空調水系統

空調冷熱水系統采用二管制,豎向異程,水平同程,一次變流量系統,末端變流量運行,并在供回水干管之間設置壓差旁通控制。空調冷凍水系統主機側定流量運行。空調機組末端采用動態平衡電動兩通調節閥,風機盤管末端設置溫控開關式電動兩通閥。冷熱水管道風機盤管和空調箱支環路分開設置,各風機盤管支環路處設自力式壓差平衡閥。水系統原理圖如圖6所示。

圖6 水系統原理圖

8 經驗與總結

1)冷熱源配置。由于工程所在地為夏熱冬冷的上海地區,對于商業建筑來說,夏季的顯熱負荷(541.2 kW)遠大于冬季的顯熱負荷(321.5 kW),按照冷負荷來選擇地源熱泵機組會造成夏季向土壤中釋放的熱量要大于冬季從土壤中吸收的熱量,因此必須通過增加輔助冷卻塔來避免土壤熱環境的惡化,通過調整冷卻塔的運行時間來控制機組向土壤中釋熱,實現土壤的熱平衡。如果將冷熱源的配置調整為地源熱泵+高溫冷水機組的模式,以冬季熱負荷作為地源熱泵的選擇依據,也是一種比較常見的配置模式。不過兩種方案也各有利弊,選擇兩臺熱泵機組,在冬季的運行會更加可靠,且兩臺同樣型號的機器更有利的水泵、機組的控制與調節,但也會增加室外埋管空間,投資較大,輔助冷卻塔的開啟、運行時間也給控制帶來一定難度。采用地源熱泵+高溫冷機的方案,可以節省室外埋管的投資,簡化冷卻水側的控制,但也會帶來水泵型號增多,負荷側控制調節難度加大,土壤熱環境失衡的問題。筆者認為在建筑物體量不大或者在經過充分熱平衡計算的前提下,選擇地源熱泵+高溫冷機的方案會較為經濟合理,但也要注意兩種主機的容量匹配問題。

2)末端防結露控制。由于本工程定位為商業展覽建筑,作為主要濕負荷來源的人,流動性較大,會造成濕負荷始終處于不穩定的狀態,且由于要維持歷史建筑的原貌,末端均為明裝,結露是需要著重考慮的問題。因此,在設計中,干末端均選用帶有凝水盤的風機盤管,在得熱量相對較少的區域安裝溫度探測器,防止末端供冷表面的最低溫度低于室內露點。在運行策略的制定中,優先開啟溶液調濕新風機,待室內露點溫度低于盤管供水溫度后,再開啟干末端。

3)末端、冷源的選型。根據筆者以往的經驗,在缺乏樣本參數的條件下,往往會參照傳統末端干工況運行條件下的參數進行選型。根據文獻[3],對于溫濕度獨立控制的空調系統,應選用專門的干式末端以實現最佳的運行效果。在機組的選型上,也應選用高溫型機組,而不是選擇常規的機組在高溫工況下運行。理論上提高常規機組的蒸發溫度似乎可以提高機組效率,但是根據一些研究[3],常規冷機限定冷凍水出口水溫不高于12~14℃,很難用于高溫出水或難以在高溫出水工況下保持良好的性能,因此設計師在高溫冷源的選擇上也要特別注意。