古人為什么喜歡知了

文 / 朋朋哥哥

我小的時候,暑假基本上都是在農村度過的。夏天的農村,到處都能聽見蟬的叫聲。白天,我總是會跑到樹林里,尋找留在樹干上的蟬蛻。到了晚上,我就和小伙伴一起,舉著手電,沿著公路兩旁找一種美味——剛剛破土而出的蟬蛹。可以說,蟬伴隨童年的我度過了一個又一個快樂的暑假。很多人喜歡把蟬叫作知了,那么我們就來聊聊知了吧。

我們的祖先很早就通過對知了不同形態的觀察,賦予了這種充滿變化的昆蟲神奇和吉祥的寓意。人們會用溫潤的玉石雕刻出知了的形象,還會在《詩經》里寫下贊美知了的語句。那知了到底有哪些特別的習性讓古人心生歡喜呢?原來,古人認為知了靠餐風飲露生存,飽含著人們所追求和向往的美好的精神品質,是高潔的象征。

新石器時代晚期,玉器上首先出現了知了的形象,當時的人們還在這些玉器上鉆了小孔。經研究,它們很有可能是可供佩戴的裝飾品。后來,隨著時代的發展,玉蟬的外形和姿態逐漸豐富起來,也逐漸被用在更多的場合。比如說在漢代,人們會用知了的形象裝飾頭上的冠,代表著清高雅致,還有商人會在腰間佩戴著知了形狀的玉佩,代表著“腰纏(蟬)萬貫”。到了宋代,參加科舉考試的年輕人會把玉蟬掛在胸前,寓意“一鳴驚人”。

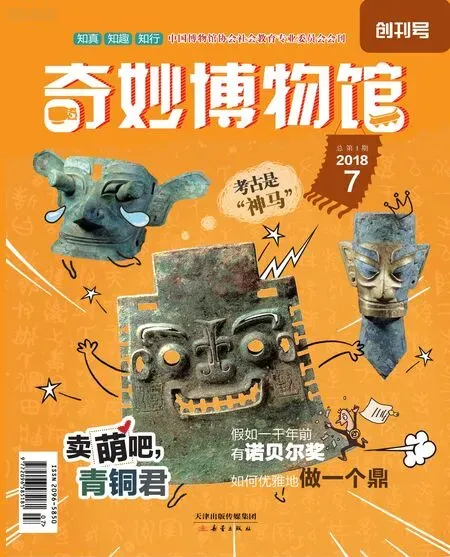

玉蟬 張家港博物館

古人不僅在活著的時候喜歡知了,死去后同樣需要知了的陪伴。在三千多年前的商代,人們會在逝者嘴巴里放一只玉蟬,這種禮儀叫作“飯含之禮”。“飯含之禮”到了漢代更加盛行,那時的人們認為玉石吸收天地之精華,能夠保護死者的身體不腐爛。那古人為什么會選擇知了的形象呢?第一,知了只喝露水,象征著純潔;第二,知了在成長過程中會褪去一層殼,然后長出翅膀飛走,古人很希望像知了那樣羽化升仙。我國著名考古學家夏鼐(nài)先生說:“它們所以取形于蟬,可能是因為蟬這種昆蟲的生活史的循環,象征變形和復活。”

正因為古人對知了這樣喜愛,所以他們在詩歌中也留下了許多對知了的贊美。還有一點,知了在中藥里也是有一席之地的。蟬蛻在《本草綱目》等中醫藥典籍中均有明確記載,是味很重要的中藥,李時珍曾用它與其他藥物配合起來治療小兒夜啼、皮膚風癢、疔瘡毒腫等癥。

今天,城市里的樹木減少了,能聽到蟬鳴的機會也少了。有機會的話,你不妨在夏天和爸爸媽媽一起去郊外感受大自然的美麗,同時也去找找知了的身影吧。

掃描二維碼,你可以聽到音頻版的文章喲!