國內外信息貧困研究進展:內涵闡釋、研究設計及內容綜述*

0 引言

十九大報告提出“我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”,信息貧困是不平衡與不充分發展在信息社會的突出體現。與Britz[1]、Shen[2]、Haider等[3]發現的信息貧困研究始于20世紀五六十年代不同,Thompson[4]認為起源應是1970年代,其理論支撐在于1970年Greeberg等[5]對城市窮人信息交流行為的研究、1972年Parker等[6]信息窮人概念的提出、1974年Martin[7]、 Katzman[8]、 Suppes[9]的 相 關 研 究 、1975年Childers發表的The Information-Poor in America[10]等。不論信息貧困研究確切源于何時,半個多世紀以來國內外學者為認識并解決這一問題累積了豐富的研究成果,因此有必要對其理論內涵、研究設計、表現維度和影響因素等進行綜述,為未來研究提供啟發。

1 信息貧困的內涵闡釋

信息貧困內涵闡釋是相關研究的理論基石,正如劉博提到傳統信息貧困只是一個特定時間點靜態度量群體的信息福利狀態[11],可將信息貧困理解為人們處于一種無法利用信息答疑解惑的狀態之中。除給予靜態現狀定義外,還可從信息行為、供給需求和經濟貧困三個角度歸納當前信息貧困的概念定義:從信息行為角度出發是將信息貧困解釋為個體信息行為導致的一種貧困生活情境;從供給需求角度思考是將信息貧困等同于信息供給匱乏和信息需求不滿足;從經濟貧困角度定義則是將信息貧困視為經濟貧困的產物。

1.1 信息行為角度

Childers[12]率先從信息行為角度探討信息貧困,將其定義為群體信息行為不當(特別是這些人的自我保護行為)導致的一種貧困情境。Chatman是這一角度的代表性學者,她首先著眼信息窮人的信息搜尋行為,之后又進一步調查了低技能工人和退休婦女的信息世界,并嘗試用小世界理論、局內人局外人和圓周理論來解釋這些群體信息貧困的形成原因,這一系列研究的核心在于將信息貧困看作人們自我感覺孤立無援的心理加之不信任周圍環境、不愿分享或尋求信息的行為模式所形成的一種阻礙信息交流的小世界現象[13]。Chatman理論深刻影響著后來的諸多學者,例如Yu[14]在調查不同人群信息實踐后歸納出信息不平等和個人信息實踐有關;Bronstein[15]利用內容分析法對網絡帖子進行分析印證出Chatman理論在網絡環境下也是成立的;Burnett等[16]將Habermas的“生活世界”和Chatman的“小世界”概念聯系起來解釋人們信息獲取與交流行為。從信息行為角度把握信息貧困的還有認為信息貧困是主體缺乏參與信息社會的基礎能力的Barja[17],以及將“數字不平等”界定為不同主體在ICT和信息資源開發利用實踐活動中形成的多樣化信息差距的賴茂生等人[18],二者均強調了信息實踐貧乏會形成信息社會的信息貧困。

這類觀點可延伸到從信息行為產生環境來理解信息貧困:特定生活環境造成信息主體特定的信息行為,而這些行為又可能導致信息環境的特定化。已有研究中,朱明[19]關注到信息主體受資源、機會等因素限制構建出的個人信息世界導致了他們的信息貧困,Thompson[20]提到社會關系影響群體交流,Lingel[21]通過調查社區信息實踐來解釋為何社區規范和社會情境使信息貧困更為復雜化,Hersberger[22]探索了內因和外因驅動下的信息獲取行為差異。這些研究所體現出來的思想是群體內部獲取與傳遞信息是沒有壓力的,但當他們與局外人信息交流時則會因為社會規范、心理習慣等各種因素出現交流障礙,進而釀成群體信息貧困。從信息行為角度解釋信息貧困的核心在于將環境、行為與信息貧困三者聯系起來,以期探究信息貧困形成的原因。

1.2 供給需求角度

信息資源供給與信息需求滿足情況是衡量信息貧困的重要指標,從這一角度對信息貧困進行界定是將信息貧困描述為沒有可利用的信息資源或信息需求得不到滿足。總體來說,將信息貧困看作是信息需求欠缺的相對較少,絕大部分學者還是將信息貧困定位于供給不足方面,如Shen[23]、Macdonald等[24]、Murdock等[25]、Duff[26]分別將信息貧困描述為太少符合描述的信息、不能平等獲取優質充足的信息、物質匱乏和某些理所當然應當擁有的信息的缺乏,相麗玲等[27]同樣提出信息貧困是指一些人未能得到足夠信息。閆慧[28]在對農民數字化貧困進行結構性成因分析時將數字化貧困界定為主體缺乏物質化實體等數字化核心要素的狀態。趙奇釗等[29]進一步考慮了供給不足的影響,將信息貧困拓展為社會信息主體因為缺乏足夠有效的信息資源而導致的一種信息生態失調現象,這類似于胡鞍鋼等[30]將信息貧困視為人們由于缺乏獲取知識與信息的能力和機會,從而成為社會落伍者或邊緣化群體。供給不足除了強調信息資源的量,還強調其質,如Akhtar等[31]將信息貧困定位于無法識別有價值的信息。Britz[32]將信息貧困定義為個人在特定情況下不具備必要的能力或物質手段來對信息進行有效獲取、解釋和適當應用的情況,這種定義則強調外因并非是供給不足的唯一解釋,個人能力素養等內因同樣應納入考慮范疇。在需求不足方面,Jaeger等[33]將信息貧困解釋為信息分布不均導致的人們獲取信息的機會、能力、意愿相對匱乏,從而信息需求缺失或得不到滿足。Yu[34]將信息貧困定義為信息窮人無法充分且自由地使用信息資源,加之自身信息行為和信息資產的限制無法滿足自己的信息需求。Yu這一定義影響深遠,為孫紅蕾等[35]、趙奇釗等[36]和劉亞[37]等學者所使用,丁建軍等[38]則更加明確地將信息貧困描述為信息需求得不到滿足。從供給需求角度定義信息貧困體現了學者們對信息主體的關注,一個人若無法獲得有效的信息資源供給或受諸多因素影響信息需求得不到滿足,那他將毫無疑問是個信息貧困者。

1.3 經濟貧困角度

經濟貧困與信息貧困之間惡性影響,具體表現為“經濟貧困—信息貧困—經濟更加貧困—信息更加貧困”的因果循環過程。盧燕艷[39]就認為信息貧困和經濟貧困是信息化過程中互為因果、互相轉化的兩種貧困狀態,信息貧困既是經濟落后的表現,又是經濟落后的重要原因。考慮到二者關系,也有學者從經濟貧困角度定義信息貧困。孫貴珍[40]強調信息貧困是人們受經濟貧困影響無法占有信息資源且無法利用信息技術設備來滿足自身發展的一種信息邊緣化狀態。盧燕艷[41]、何雋等[42]、李玉華[43]對信息貧困的界定也大致相似,認為信息貧困是經濟水平落后致使人們在信息資源、信息基礎設施、信息技術利用等方面產生差距進而處于貧困狀態之中。國外方面,不少文獻都將信息貧困視為一種經濟現象,核心觀點在于那些沒有足夠經濟能力獲取當代信息交流技術以及接受相關技術訓練的人們會在社會中處于弱勢地位。Hersberger[44]和Duff[45]關注到經濟貧困與信息貧困的相關性,認為人們會因信息貧困被排斥到經濟富裕之外。Shen[46]將信息貧困看作是一種經濟、技術資源和社會權利貧困,Mihaly[47]著眼于信息貧困概念發展和意義演變,將其明確定義為個體受經濟貧困和信息技術使用能力影響無法行動且無法應對日常生活中的挑戰。從經濟貧困角度定義信息貧困的著眼點是經濟貧困對信息貧困的影響程度分析,此類研究也是探究經濟基礎與信息化發展關系的重要基石。

2 信息貧困的研究設計

2.1 信息貧困研究視角

信息貧困研究視角各異,較多研究從供給需求和信息主體生活環境方面展開。供給需求方面,劉雁[48]從信息需求和供給層面對信息需求個體和信息供給組織進行調研;丁建軍等[49]基于信息產品供需視角闡釋了連片特困區典型代表——武陵山片區信息貧困的表現形式、致貧原因;胡軍等[50]研究了有效需求視角下的農民信息貧困問題;Haider等[51]指出目前信息貧困研究是從“缺乏”這一角度出發的。信息主體生活環境方面,Thompson[52]提出學習信息貧困的一個方法是集中在社會生活情景下的文化和行為問題,Shen[53]從文化和結構角度對信息貧困和減少城市邊緣群體信息貧困的策略進行綜述,Chatman[54]、Yu[55]、賴茂生等[56]分別從小世界生活、個人信息世界、社會習慣的角度出發研究信息貧困。

有學者嘗試從其他角度來研究信息貧困。Britz[57]從道德與社會公平角度研究信息貧困問題。劉博[58]、王營盈等[59]都在脆弱性的維度或分析框架下探求為何農民在全球信息化環境中表現得如此貧弱。孫貴珍等[60]從農村信息傳播層面提出農村信息貧困的解決對策。相麗玲等[61]從信息作為資源的內在屬性出發探討信息貧困形成的經濟學機理。還有學者從整個社會環境角度來思考信息貧困,如孫紅蕾等[62]、盧燕艷[63]、吳炯麗等[64]、張孟嘉[65]分別從信息環境、信息化發展、反貧困難點、信息生態視角研究信息貧困。

2.2 信息貧困研究對象

信息貧困研究對象往往是在自然地理環境、經濟、社會和文化中處于劣勢的區域或者群體。按照區域來劃分,研究對象主要有兩方面:一方面是放眼整個世界,研究非洲地區[66]或發展中國家[67]或發展中國家鄉村[68],這些學者不僅將研究視角放在國際層面,還提出每個國家內部都面臨著信息貧困。另一方面是國內學者對我國西部農村[69]、中西部地區[70]、蘇北地區[71]或偏遠山區[72]的研究。按照群體特征來劃分,信息貧困研究對象如表1所示。值得注意的是,近些年來信息貧困研究群體有了一定的變化,除傳統認知上的弱勢群體外,青少年、學者或網絡社群等具有一定文化水平且常常不被認為是信息貧困者的群體正受到學者們越來越多的關注。

表1 信息貧困研究對象群體匯總表

2.3 信息貧困研究方法

國內外信息貧困研究大多數采用定性與定量相結合的研究方法,以定性研究為主,定量研究較少。具體如表2所示,大部分學者在研究時會使用訪談法、問卷調查法、文獻研究法等,其中訪談法、問卷調查法等組成的田野調查是學者們獲得數據的主要方法,扎根理論主要用于概念界定,層次分析法與內容分析法是主要的數據分析方法。例如,于良芝[85]和閆慧等[86]分別利用扎根理論構建了個人信息世界概念和農村數字化貧困群體ICT接受行為的三層傳導模型;Bronstein[87]和Hasler等[88]都利用內容分析法對收集到的網絡帖子進行分析以了解網絡社群信息貧困狀況。也有學者建立指標體系來對信息貧困進行測評,如趙奇釗等[89]、李鋼等[90]。信息貧困研究并無專門確定的方法,最終選擇應綜合研究目的、研究對象、時間、經濟成本等多個因素而定。

表2 信息貧困文獻研究方法匯總表

3 信息貧困內容綜述

3.1 信息貧困維度之述

信息貧困如表3所示,主要表現為自身貧困與環境貧困兩個方面。自身貧困是從信息貧困者角度論述的,強調群體由于自身原因而陷入貧困狀態,表現為信息貧困者教育水平、信息意識、信息能力、信息交流、信息消費方面的貧困。

環境貧困則關注群體周邊環境的影響,是群體周邊可獲取信息的匱乏,是與群體自身無關的物質基礎設施和社會情境的貧困,包括信息資源、信息基礎設施、信息服務和信息權利貧困。

在自身貧困中,信息意識貧困指的是信息價值認知不到位,沒有主動獲取、利用、接收和發布信息的意識;信息能力貧困也可以稱為信息技能貧困,包括意識表達(無法意識到自己對信息的

需求,或意識到這些需求但卻無法正確充分表達它們)、獲取接收、遴選甄別、理解吸收、利用創造信息的欠缺;信息交流貧困表現為缺乏信息交流渠道、已有渠道單一以及Sweetland[94]發現的信息渠道偏見的存在;信息消費貧困指的是信息消費水平低以及信息消費波動性大,正如王營盈等[95]提出當農民消費水平受到沖擊而無法實現平滑消費時就是脆弱的。在環境貧困中,信息資源貧困包括信息資源存量不足、時效性差、準確性低和發展潛力不足,當然也存在信息資源存量足夠,但是這些資源不是人們所需的,即供需不匹配的問題;信息基礎設施貧困包括電話普及率、互聯網普及率、廣播覆蓋率、電視覆蓋率、人均郵電業務量等的不足以致信息獲取成本高;信息服務貧困包括服務水平低、服務方式單一和服務戰略模式不當;信息權利貧困是信息貧困在個體政治權利上的表現,是貧困者無法公平享有利用信息的機會和自由。

表3 信息貧困內容綜述匯總表

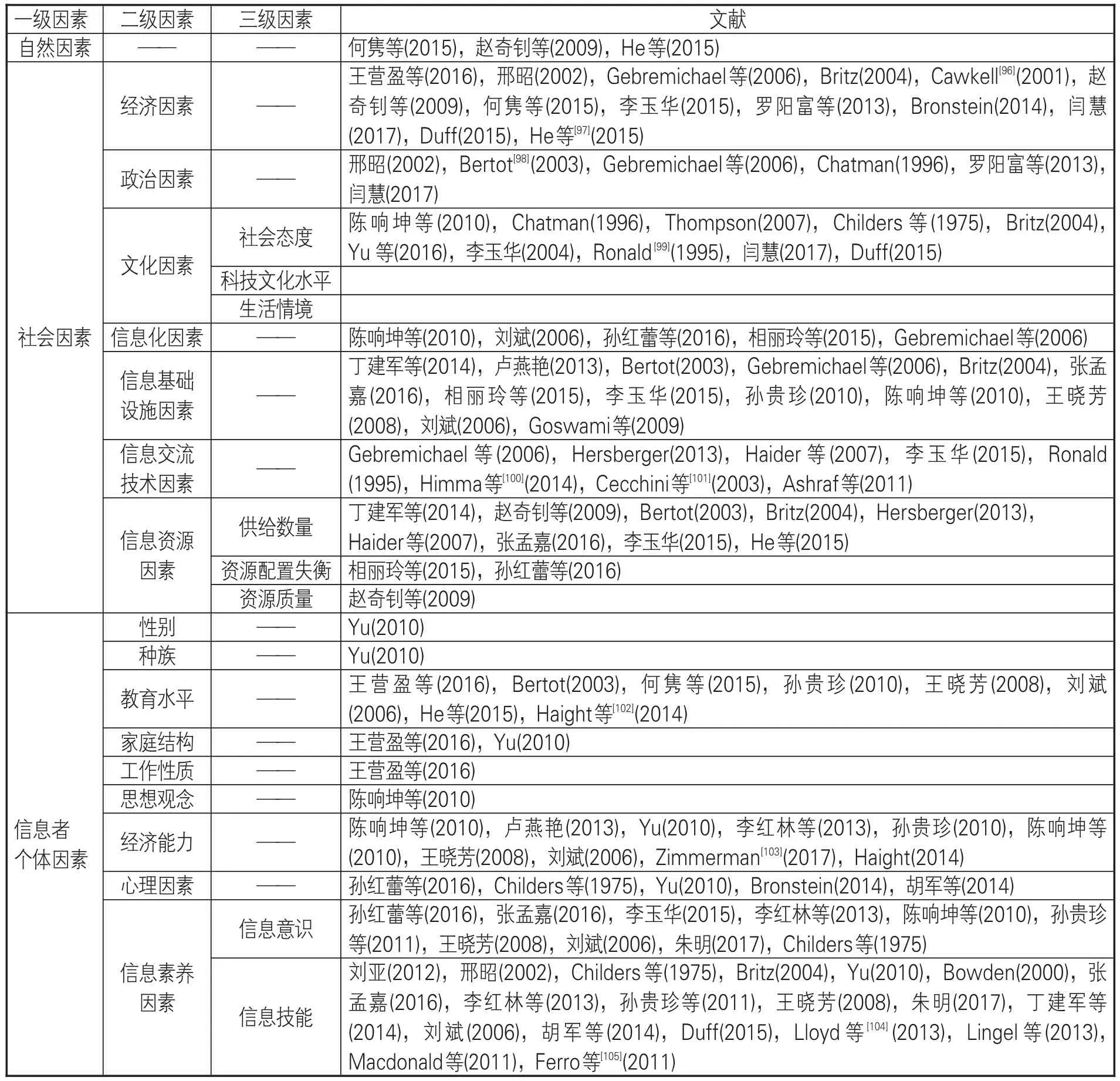

表4 信息貧困影響因素匯總表

3.2 信息貧困成因之析

信息貧困形成是多種因素綜合作用的結果,可以歸納為自然因素、社會因素和信息者個體因素三類。總體來看,社會因素中的經濟因素、信息基礎設施因素、信息資源因素和個人信息素養因素對信息貧困的影響為大部分學者所強調。

自然因素、信息基礎設施和信息資源因素不再贅述。社會因素中一個地區如果經濟上發展水平低或發展不穩定,政治上政府扶持力度不夠、扶持不均勻、社會規范不健全等都會造成這個地區的信息貧困。文化因素包括社會態度、科技文化水平和生活情境,社會態度指的是其他社會群體對信息貧困者的影響,例如社會主流媒體的排斥、社會文化工作者的不支持。信息化因素是與信息直接有關的各種社會因素總和,信息化水平低、信息爆炸與信息貧瘠共存、信息服務費用高和信息外溢都會造成信息貧困。信息交流技術的開發不完全、不可獲取以及地區差異也是影響信息貧困的一個重要因素。在信息者個體因素中,經濟能力指的是個人信息資產、信息購買力、信息消費與信息購買平衡度;心理因素對信息貧困的影響是缺乏自信、不信任、不安全感和自我保護等心理導致的自我排斥與隔離;信息素養因素包含信息意識和信息能力兩個方面,分別指的是信息敏感度、信息需求自我判斷和包括語言技巧、信息獲取能力、檢索能力、信息判斷能力、知識構建與創新等在內的利用信息的能力。

3.3 信息貧困解決之道

解決信息貧困首先要細分貧困群體并注重不同貧困主體之間的差異性。Gebremichael[106]指出“提高撒哈拉以南國家信息基礎設施建設并不意味著這些群體非得要放棄他們的本族藝術、文化和歌曲才能換得技術進步”。其次是關注信息貧困的合理性問題,Britz[107]意識到“信息分布不公當有助于提高信息貧困群體生活時其存在即是合理的”,趙玲玲等人[108]持有相似觀點,認為適度的信息不平等對于完善發展個人能力、加強信息弱勢群體內部凝聚力與外部聯系、促進整個信息社會的發展都有積極作用。

解決信息貧困問題還需要從國家、第三方力量和貧困者個人三個方面入手。國家層面上,朱明[109]、王冬放[110]強調要建立健全解決信息貧困的政策體系,并確保這些政策的整體協調性、連續性和實施程度。更具體的措施一是要加快基礎設施建設以改善信息環境,如相麗玲等[111]認為加強信息基礎建設的援助是解決我國現階段信息貧困現狀的基本策略,李玉華[112]、吳炯麗等[113]、陳響坤等[114]同樣將信息基礎設施建設看作解決信息貧困的措施之一;二是教育科技的作用需得到重視,要加強信息化人才培養與引進,以張孟嘉[115]為代表的學者就意識到了教育對國家信息化建設的帶動作用;三是從信息資源角度出發,優化存量、創新增量、保障信息資源的安全可獲取,這一想法在孫紅蕾等[116]、盧燕艷[117]的研究中可以看到。第三方力量通過提供完善的信息服務將在解決信息貧困問題中發揮著不可忽視的作用,Shen[118]談及圖書館的信息服務、Haider等[119]建議要建立專業人才組成的信息機構、羅陽富等[120]提到社會媒體的理念轉變等,諸如此類的建議還有很多,歸結起來是一方面要有專門的信息機構和完善的信息服務系統,另一方面是這些信息機構要提升信息服務質量、通過各種活動保證公民的信息權利和機會。除強調外部力量外,還需從貧困者入手,通過扶持貧困者自身的發展來提升其獲取信息和融入社會的能力:例如孫貴珍[121]、呂惠云[122]指出要提高貧困者收入水平與信息購買力,王建等[123]、劉燦[124]關注培育貧困者信息意識和信息權利意識,以及幾乎大部分學者都關注到的要推進信息素養培訓以提高貧困者的信息意識和信息能力。

4 結語

信息貧困經過幾十年的研究已形成幾種相對成熟的內涵闡釋,無論從信息行為、供給需求還是經濟貧困的角度理解信息貧困都有其合理性。已有信息貧困研究出發點各異,研究對象覆蓋國內外不同地區和群體,以定性研究為主。信息貧困主要從自身貧困與環境貧困兩個方面表現出來,其影響因素有自然因素、社會因素和信息者個體因素三類。由此可見信息貧困研究應關注區域特征,思考時代發展對信息貧困區域的影響,關注貧困者個體特征,拓展研究視角和研究方法,從更具體、更實用的角度研究信息貧困解決上的應有之義,以切實、有效、精準擺脫信息貧困。

未來研究中還有不少問題值得我們去思考:一是在概念定義中如何體現信息貧困的共性與特性?其內涵和特點又是如何?又該如何區分暫時性信息貧困和長久性信息貧困?二是應該進一步注重信息貧困種群差異性,具體問題具體分析,研究這些對象的特殊之處,如學者的信息貧困表現為獲取所需信息時受限,而少數民族的信息貧困更多與民族文化以及群體心理等直接有關,這就需要信息貧困研究從不同視角展開。三是對于圖書情報領域而言,要理解圖書館等信息服務機構在擺脫信息貧困中的重要地位,并思考公共文化服務機構在消除信息貧困中該如何擔當起相應的社會責任。