集合生態(tài)系統(tǒng)研究15年回顧與展望

楊海樂,陳家寬,2,*

1 復(fù)旦大學(xué)生物多樣性科學(xué)研究所,上海 200438 2 南昌大學(xué)生命科學(xué)研究院流域生態(tài)學(xué)研究所,南昌 330031

生態(tài)系統(tǒng)是生態(tài)學(xué)研究當(dāng)中一個(gè)非常重要的生態(tài)單元(ecological unit)[1- 2]。雖然有特定邊界,但一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)與其相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間并非完全隔離,而總是存在一定的相互作用[3- 4],而這些具有一定相互作用的生態(tài)系統(tǒng)的集合(set)就被概念化(conceptualized)為“集合生態(tài)系統(tǒng)(meta- ecosystem)”[5]。集合生態(tài)系統(tǒng)是指“由跨生態(tài)系統(tǒng)邊界的物質(zhì)流、能量流和生物體流所連接起來的一系列生態(tài)系統(tǒng)的集合”,是生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)(ecosystem ecology)中的一個(gè)新概念,也是空間生態(tài)學(xué)(spatial ecology)中的一個(gè)新研究框架[5]。集合生態(tài)系統(tǒng)概念的提出和應(yīng)用對生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、過程、功能和異質(zhì)性研究具有重要的推動作用[6],對推動理解和建設(shè)生態(tài)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)具有重要意義[7]。本文的目的在于1)通過對相關(guān)文獻(xiàn)的梳理,對集合生態(tài)系統(tǒng)研究做一個(gè)整體性的回顧和盤點(diǎn),為集合生態(tài)系統(tǒng)研究的進(jìn)一步發(fā)展提供坐標(biāo)參照;2)將集合生態(tài)系統(tǒng)概念和理論引入流域生態(tài)系統(tǒng)研究中,給流域生態(tài)學(xué)研究提供新的思路。

1 集合生態(tài)系統(tǒng)概念的提出:兩個(gè)思路背景

從概念的詞源上來講,集合生態(tài)系統(tǒng)概念是對只關(guān)注生物體(organism)遷移交換的集合種群(meta-population)和集合群落(meta-community)概念的外推(圖1)[5],也是對斑塊動態(tài)概念與各組織水平研究相結(jié)合的進(jìn)一步深化[8]。從20世紀(jì)中后期開始,跨時(shí)空尺度的生態(tài)過程逐漸開始受到關(guān)注,集合種群(meta-population)[9]和集合群落(meta-community)[10]概念先后被提出。集合種群是“一個(gè)種群的種群(a population of populations)”,說得更確切一點(diǎn),就是由大量在空間呈斑塊狀離散分布的小局域種群通過遷移連接而成的一個(gè)局域種群集合(the set of local populations)[9]。集合群落概念是集合種群概念的多物種外推(multispecies extension),因而集合群落可以表述為由多個(gè)潛在相互作用的物種通過相互之間的擴(kuò)散而連接在一起的一個(gè)局域群落集合(the set of local communities)[10]。集合生態(tài)系統(tǒng)概念則是集合種群和集合群落概念的進(jìn)一步外推,其核心在于囊括了所有類型的空間流(spatial flows),進(jìn)而藉以量化分析由局域生態(tài)系統(tǒng)(local ecosystems)空間耦合而產(chǎn)生的整體與局部之間的約束、反饋及其他特征,探討集合生態(tài)系統(tǒng)的動態(tài)和演化[5- 6]。

圖1 集合生態(tài)系統(tǒng)概念提出的背景框架Fig.1 Etymological background of meta-ecosystem

從知識的結(jié)構(gòu)上來講,集合生態(tài)系統(tǒng)概念是生態(tài)系統(tǒng)空間異質(zhì)性研究的一個(gè)重要分析路徑(圖2)。對生態(tài)系統(tǒng)空間異質(zhì)性的研究,傳統(tǒng)上由景觀生態(tài)學(xué)來做,但主要關(guān)注景觀的格局、尺度、過程等問題[11- 12]。集合生態(tài)系統(tǒng)概念則從生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)的角度出發(fā),探討在空間上異質(zhì)的一組生態(tài)系統(tǒng)之間的物質(zhì)、能量、生物體的流動,以及由這些流動所產(chǎn)生的對局域生態(tài)系統(tǒng)和對集合生態(tài)系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響和約束[5]。在自然界當(dāng)中,無機(jī)鹽、碎屑物、生物體的跨生態(tài)系統(tǒng)邊界的流動非常普遍,而且這種流動往往對流出和流入雙方生態(tài)系統(tǒng)都有影響[13],甚至在很多情況下這種流動是雙向的[14]。因而,集合生態(tài)系統(tǒng)概念的提出就是“為了給空間生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)(spatial ecosystem ecology)提供一個(gè)理論框架”[5],具體來講,集合生態(tài)系統(tǒng)研究主要就是通過整合局域生態(tài)系統(tǒng)之間的空間流和局域生態(tài)系統(tǒng)之內(nèi)的生態(tài)流,來研究跨局域生態(tài)系統(tǒng)邊界的異速遷移過程對集合生態(tài)系統(tǒng)整體和局部的結(jié)構(gòu)、過程和功能的影響[6]。

圖2 生態(tài)系統(tǒng)空間異質(zhì)性研究的重要分析路徑——景觀概念的體系和集合生態(tài)系統(tǒng)概念的體系Fig.2 Pathways for studying spatial heterogeneity of ecosystem: the landscape conceptual system and the meta-ecosystem conceptual systemR:無機(jī)營養(yǎng)資源,resources;A:自養(yǎng)生物,autotrophs;H:異養(yǎng)生物,heterotrophs

2 集合生態(tài)系統(tǒng)研究的15年回顧

圖3 集合生態(tài)系統(tǒng)研究的相關(guān)文獻(xiàn)記錄數(shù) Fig.3 Published items and citations of meta-ecosystem in each year引文記錄數(shù):“Loreau M, Mouquet N, Holt R D. Meta-ecosystems: A theoretical framework for a spatial ecosystem ecology. Ecology Letters. 2003, 6(8): 673- 679.”[5]在Web of Science核心集中的施引文獻(xiàn)記錄數(shù)。搜索記錄數(shù):以“meta-ecosystem” OR “metaecosystem”為主題詞在Web of Science核心集中搜索所得的文獻(xiàn)記錄數(shù)(2017-5-1)

從Loreau等第一次提出集合生態(tài)系統(tǒng)概念到現(xiàn)在,15年的發(fā)展中,集合生態(tài)系統(tǒng)研究既有概念框架的探討[15- 19],也有實(shí)踐案例研究的開展[20- 27],更多的則是模型模擬研究[28- 40]。

2.1 集合生態(tài)系統(tǒng)研究的法語科學(xué)家軸心

在ISI Web of Science核心集中分析”Loreau M, Mouquet N, Holt R D. Meta-ecosystems: A theoretical framework for a spatial ecosystem ecology. Ecology Letters. 2003, 6(8): 673- 679.”[5]的引文,得到施引文獻(xiàn)記錄161篇(截至2017年5月1日),可以反映全世界學(xué)者關(guān)注集合生態(tài)系統(tǒng)概念的基本狀況(圖3)。在ISI Web of Science中以“meta-ecosystem” OR “metaecosystem”為主題詞搜索2003—2017年發(fā)表的英文期刊論文,獲得56條記錄(截至2017年5月1日),可以反映全世界集合生態(tài)系統(tǒng)研究的基本狀況(圖3)。

從2011年開始,提出集合生態(tài)系統(tǒng)概念的這篇文章的引文記錄數(shù)和以集合生態(tài)系統(tǒng)為主題的論文記錄數(shù)同步出現(xiàn)了階段性突破(圖3)。整體來看,來自法國、美國和加拿大的引文記錄和研究工作都最多;具體來講,來自法語系統(tǒng)的學(xué)者(比如Loreau, Michel; Mouquet, Nicolas; Gravel, Dominique; Guichard, Frederic; Massol, Francois等)的相關(guān)工作最多也最集中,尤其是在概念框架探討和模型模擬研究方面,而這些學(xué)者主要來自法國國家科學(xué)研究院(CNRS)、蒙彼利埃大學(xué)(Univ Montpellier)、麥吉爾大學(xué)(McGill Univ)、魁北克大學(xué)(Univ Quebec)等單位。

2.2 對集合生態(tài)系統(tǒng)概念的兩種主要理解

通過對主題詞搜索所得條目的梳理,可以將集合生態(tài)系統(tǒng)研究的文獻(xiàn)進(jìn)行分析歸類:其中“概念框架探討”類型的文獻(xiàn)有6篇,“模型模擬研究”類型的文獻(xiàn)有13篇,“實(shí)踐案例研究”類型的文獻(xiàn)有8篇,而“其他用法和研究”則列舉了對集合生態(tài)系統(tǒng)概念和集合生態(tài)系統(tǒng)研究有不同理解的案例研究文獻(xiàn)中的13篇典型文獻(xiàn)(表1)。

對集合生態(tài)系統(tǒng)研究的主要文獻(xiàn)進(jìn)行逐一分析,可以發(fā)現(xiàn)在目前的研究和使用當(dāng)中,集合生態(tài)系統(tǒng)主要有2層意義,或者說2種用法。第一種是在狹義上用“集合生態(tài)系統(tǒng)”這個(gè)概念,依照Loreau提出“集合生態(tài)系統(tǒng)”概念的本意,以集合生態(tài)系統(tǒng)中的“相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間的相互作用”為核心,指向由相鄰生態(tài)系統(tǒng)通過相互作用而構(gòu)成的集合生態(tài)系統(tǒng)整體,研究集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間的相互作用過程對各個(gè)生態(tài)系統(tǒng),尤其是對整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響,往往研究的是雙向(bidirectional)過程和全局(global)影響[21,25,34]。定性來講,就是把集合生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)成一種方法框架,以相互作用為關(guān)鍵,探討集合生態(tài)系統(tǒng)的內(nèi)部作用、維持和演化機(jī)制。

第二種是在廣義上用“集合生態(tài)系統(tǒng)”這個(gè)概念,借集合生態(tài)系統(tǒng)中的“相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間具有關(guān)聯(lián)性”的思想,指向相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)和影響,研究相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間的物質(zhì)、能量的輔加(subsidy)對供體(donor)和受體(recipient)生態(tài)系統(tǒng),尤其是對受體生態(tài)系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響,往往研究的是單向(unidirectional)過程和局域(local)影響[41- 43]。對比第一種用法來講,該用法就是把集合生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)成了一種認(rèn)識框架,以廣義的關(guān)聯(lián)性為關(guān)鍵,探討生態(tài)系統(tǒng)之間的空間流對供體生態(tài)系統(tǒng)或受體生態(tài)系統(tǒng)的影響。

除此之外,還有一些其他用法[44- 53](表1),比如將集合生態(tài)系統(tǒng)泛化,也就是將meta-ecosystem當(dāng)作meta-system來用[44];比如將集合生態(tài)系統(tǒng)理解為空間離散的同類型生態(tài)系統(tǒng)的集合,但并不關(guān)注這些生態(tài)系統(tǒng)之間的空間流[45- 46];比如將集合生態(tài)系統(tǒng)理解為多個(gè)不同類型生態(tài)系統(tǒng)的集合,但并不關(guān)注這些生態(tài)系統(tǒng)之間的空間流[47- 49]。對這些用法的判斷和稱謂,在堅(jiān)持原意的角度來講可以說是對集合生態(tài)系統(tǒng)概念的“一種誤用”,在意義開放的角度來講或可稱之為是對集合生態(tài)系統(tǒng)概念的“另一種闡釋”。

下文對集合生態(tài)系統(tǒng)研究的綜述和分析只針對對集合生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行狹義理解的相關(guān)研究。

表1 集合生態(tài)系統(tǒng)研究的主要文獻(xiàn)梳理歸類

續(xù)表E2J?ger C G, Diehl S. Resource competition across habitat boundaries: Asymmetric interactions between benthic and pelagic producers. Ecological Monographs. 2014, 84(2): 287-302. [21](有限開放,二元,異型,雙向,兩級,簡單)E3Saint-Beat B, Dupuy C, Agogue H, et al. How does the resuspension of the biofilm alter the functio-ning of the benthos-pelagos coupled food web of a bare mudflat in Marennes-Oleron Bay (NE Atlan-tic)? Journal of Sea Research. 2014, 92(SI): 144-157. [23](有限開放,二元,異型,雙向,兩級,簡單)E4Ryabov A B, Blasius B. Depth of the biomass maximum affects the rules of resource competition in a water column.The American Naturalist. 2014, 184(5): E132-E146. [22](有限開放,二元,異型,雙向,兩級,簡單)E5Harvey E, Gounand I, Ganesanandamoorthy P, et al. Spatially cascading effect of perturbations in ex-perimental meta-ecosystems. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2016, 283(20161496). [24](封閉,二元,異型,雙向,兩級,簡單)E6Stephens J P, Altman K A, Berven K A, et al. Bottom-up and trait-mediated effects of resource quality on amphibian parasitism. Journal of Animal Ecology. 2017, 86(2): 305-315. [27](有限開放,二元,異型,單向,兩級,簡單)E7Limberger R, Birtel J, Farias D D S, et al. Ecosystem flux and biotic modification as drivers of metaec-osystem dynamics. Ecology. 2017, 98(4): 1082-1092. [25](封閉,多元,異型,雙向,兩級,簡單)E8Gounand I, Harvey E, Ganesanandamoorthy P, et al. Subsidies mediate interactions betweencommuni-ties across space. Oikos. 2017, 126(7): 972-979. [26](封閉,二元,異型,雙向,兩級,簡單)其他用法和研究Related studies編號標(biāo)題注釋R1Varpe ?, Fiksen ?, Slotte A. Meta-ecosystems and biological energy transport from ocean to coast: The ecological importance of herring migration. Oecologia. 2005, 146(3): 443-451. [41]1.輔加(subsidy)對受體的影響,2.輔加過程R2Shen W, Lin Y, Jenerette G D, et al. Blowing litter across a landscape: Effects on ecosystem nutrient flux and implications for landscape management. Landscape Ecology. 2011, 26(5): 629-644. [42]1.輔加(subsidy)對受體的影響,2.輔加過程R3Mcloughlin P D, Lysak K, Debeffe L, et al. Density-dependent resource selection by a terrestrial her-bivore in response to sea-to-land nutrient transfer by seals. Ecology. 2016, 97(8): 1929-1937. [43]1.輔加(subsidy)對受體的影響R4Lai, S., J. Bêty and D. Berteaux, Movement tactics of a mobile predator in a meta-ecosystem with fluctuating resources: the arctic fox in the High Arctic. Oikos.2017, 126(7): 937-947. [49]異質(zhì)生態(tài)環(huán)境條件下的動物遷徙行為分析R5Griffiths J R, Schindler D E, Seeb L W. How stock of origin affects performance of individuals across a meta-ecosystem: An example from sockeye salmon. PLoS ONE. 2013, 8(3): e58584. [50]異質(zhì)生態(tài)環(huán)境條件下的集合種群R6Carscallen W M A, Romanuk T N. Structure and robustness to species loss in Arctic and Antarctic ice-shelf meta-ecosystem webs. Ecological Modelling. 2012, 245(SI): 208-218. [51]集合群落的動態(tài)R7Vinueza L R, Menge B A, Ruiz D, et al. Oceanographic and climatic variation drive top-down/bottom-up coupling in the Galápagos intertidal meta-ecosystem. Ecological Monographs. 2014, 84(3): 411-434. [52]集合群落的動態(tài)R8van Deurs M, Persson A, Lindegren M, et al. Marine ecosystem connectivity mediated by migrant-resident interactions and the concomitant cross-system flux of lipids. Ecology and Evolution. 2016, 6(12): 4076-4087. [53]集合群落的動態(tài)R9Menge B A, Menge D N L. Dynamics of coastal meta-ecosystems: The intermittent upwelling hy-pothesis and a test in rocky intertidal regions. Ecological Monographs. 2013, 83(3): 283-310. [45]對同質(zhì)不同域多生態(tài)系統(tǒng)的研究(meta→multi)R10Menge B A, Gouhier T C, Hacker S D, et al. Are meta-ecosystems organized hierarchically? A model and test in rocky intertidal habitats. Ecological Monographs. 2015, 85(2): 213-233. [46]對同質(zhì)不同域多生態(tài)系統(tǒng)的研究(meta→multi)R11Yue K, Yang W, Peng C, et al. Foliar litter decomposition in an alpine forest meta-ecosystem onthe eastern Tibetan Plateau. Science of the Total Environment. 2016, 566: 279-287. [47]對異質(zhì)異域多生態(tài)系統(tǒng)的研究(meta→multi)R12Yue K, Wu F, Yang W, et al. Cellulose dynamics during foliar litter decomposition in an alpine forest Meta-Ecosystem. Forests. 2016, 7(1768). [48]對異質(zhì)異域多生態(tài)系統(tǒng)的研究(meta→multi)R13Heffernan J B, Watts D L, Cohen M J. Discharge competence and pattern formation in peatlands: A meta-ecosystem model of the Everglades ridge-slough landscape. PLoS ONE. 2013, 8(5): e64174. [44]集合系統(tǒng)內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)和格局形成

2.3 集合生態(tài)系統(tǒng)概念框架探討的兩個(gè)方向

梳理集合生態(tài)系統(tǒng)概念的發(fā)展脈絡(luò),可以呈現(xiàn)出一個(gè)簡潔的理解集合生態(tài)系統(tǒng)概念的圖景(圖4)。2003年,Loreau等提出集合生態(tài)系統(tǒng)概念,它是對集合種群和集合群落的外推,因而對集合生態(tài)系統(tǒng)概念的理解和闡釋可以有2個(gè)方向:1)關(guān)注有機(jī)體的集合群落加上非生物物質(zhì)遷移,2)一組相互作用的生態(tài)系統(tǒng)[5]。

圖4 集合生態(tài)系統(tǒng)概念和研究框架探討的學(xué)術(shù)鏈Fig.4 Academic chains: conceptual framework development of meta-ecosystem2003年,Loreau等提出“集合生態(tài)系統(tǒng)”概念[5];2011年,Massol等提出將“生物體的遷移”和“非生物物質(zhì)的流動”融合起來[15, 19];2013年,Loreau等提出將生態(tài)學(xué)和地學(xué)中的“源”、“匯”概念進(jìn)行統(tǒng)一[16];2013年,Mouquet等提出“關(guān)鍵生態(tài)系統(tǒng)”概念[17];2014年,Wang等提出對生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行, β, γ多樣性量化[18]

沿著第一個(gè)理解和闡釋方向,2011年Massol等對集合生態(tài)系統(tǒng)概念的內(nèi)涵進(jìn)行了進(jìn)一步的闡釋,強(qiáng)調(diào)要對傳統(tǒng)上關(guān)注生物體遷移的食物網(wǎng)集合種群生態(tài)學(xué)(‘food web metacommunity’ ecology)和關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)間物質(zhì)遷移的景觀生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)(‘landscape ecosystem’ ecology)進(jìn)行整合[15],2017年Massol等對其又進(jìn)行了進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)的闡述[19]。沿著這個(gè)維度向前,集合生態(tài)系統(tǒng)對非生物物質(zhì)遷移的關(guān)注可以延伸到地學(xué)相關(guān)層面,由于“源(source)”和“匯(sink)”是集合生態(tài)系統(tǒng)中的核心概念,而這2個(gè)概念在生態(tài)學(xué)和地學(xué)中的含義并不一致,所以2013年Loreau等對“源”、“匯”概念在生態(tài)學(xué)和地學(xué)語境中進(jìn)行了比較和討論,來達(dá)成內(nèi)涵的統(tǒng)一[16]。

沿著第二個(gè)理解和闡釋方向,集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的各個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)被單元化。在2013年Mouquet等提出通過類比于關(guān)鍵種(keystone species)概念來建構(gòu)關(guān)鍵生態(tài)系統(tǒng)(keystone ecosystems)概念,關(guān)鍵種是對群落結(jié)構(gòu)和功能具有不成比例的重要性的物種,關(guān)鍵生態(tài)系統(tǒng)就是對集合生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能具有不成比例的重要性的局域生態(tài)系統(tǒng)[17]。2014年Wang等提出通過類比于生物多樣性的描述方式而建構(gòu)集合群落的多樣性、β多樣性和γ多樣性評價(jià)體系,進(jìn)而在多尺度上探討和評價(jià)整個(gè)(集合)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性[18]。

圖5 集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究和經(jīng)驗(yàn)研究的六維整體框架 Fig.5 Six-dimensional general framework of the theoretical and empirical studies on meta-ecosystem theory

2.4 開展集合生態(tài)系統(tǒng)研究的六維整體框架

梳理集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究和經(jīng)驗(yàn)研究中的集合生態(tài)系統(tǒng)特征,可以構(gòu)建出一個(gè)具有6個(gè)維度的相空間來表示集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究和經(jīng)驗(yàn)研究的整體框架(因?yàn)榱S相空間無法用幾何圖形直觀展示,所以采用矩陣的方式來表示,如圖5)。

在這個(gè)整體框架中,6個(gè)維度分別是:① 集合生態(tài)系統(tǒng)的開放度(openness,Mopen),其中x∈[0, 1],x為實(shí)數(shù)。如果x=0,即集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)外之間無物質(zhì)流動,就稱之為“封閉”;如果x>0,即有物質(zhì)流動,則稱“開放”,開放度可以由跨集合生態(tài)系統(tǒng)邊界的流量與集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)總的流量之比來表示。開放的集合生態(tài)系統(tǒng),如果有內(nèi)部循環(huán),就稱之為“有限開放”;如果無內(nèi)部循環(huán),則稱之為“開放”。② 集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的局域生態(tài)系統(tǒng)個(gè)數(shù)(number of local ecosystems,Mnum),其中x∈[2, n],x為正整數(shù),n為正整數(shù)。如果x=2,即集合生態(tài)系統(tǒng)由2個(gè)基本的局域生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成,即稱之為“二元”;如果x>2,則稱之為“多元”。多元的集合生態(tài)系統(tǒng),如果需要可以直接定量表述為“三元”、“四元”、“五元”等。③ 集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)局域生態(tài)系統(tǒng)間的異質(zhì)性(type of local ecosystems,Mtype),其中x∈[1,n],x為正整數(shù),n為正整數(shù)。如果x=1,即集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的所有局域生態(tài)系統(tǒng)具有一致的“局域生態(tài)系統(tǒng)-生態(tài)系統(tǒng)要素”結(jié)構(gòu),即稱之為“同型”;如果x>1,則稱之為“異型”。異型的集合生態(tài)系統(tǒng),如果需要可以直接定量表述為“二型”、“三型”、“四型”等。④ 集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)生態(tài)過程的方向性(unidirectional or bidirectional,Mdir),其中x∈[1, 2],x為實(shí)數(shù)。如果x=1,即集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的物質(zhì)流動只是從一個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)流向另一個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng),就稱之為“單向”;如果x>1,即還存在某種形式的反向流動,則稱之為“雙向”。在多元集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi),因每對有相互作用的局域生態(tài)系統(tǒng)間的物質(zhì)流既有單向也有雙向,所以整體的方向性會需要用分?jǐn)?shù)來描述,即x∈(1, 2)。⑤ 集合生態(tài)系統(tǒng)的等級(hierarchy,Mhierar),其中x∈[2,n],x為正整數(shù),n為正整數(shù)。通常x=2,即整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)只有局域生態(tài)系統(tǒng)-生態(tài)系統(tǒng)要素和集合生態(tài)系統(tǒng)-局域生態(tài)系統(tǒng)2個(gè)結(jié)構(gòu)等級,就稱之為“兩級”;如果x>2,即生態(tài)系統(tǒng)要素內(nèi)部還有更為精細(xì)的需要研究的結(jié)構(gòu),則稱之為“多級”。在具體研究當(dāng)中,“多級”通常是“三級”,“四級”或以上等級通常比較少見。⑥ 集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)局域生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜度(complexity of local ecosystems,Lcomplex),其中∈[a, b],為實(shí)數(shù),a和b在此分別預(yù)設(shè)為生態(tài)系統(tǒng)復(fù)雜度的2個(gè)邊界指標(biāo)。局域生態(tài)系統(tǒng)的復(fù)雜度(Lcomplex)是對整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)復(fù)雜度的分形式(fractal)的嵌套,也由開放度、生態(tài)系統(tǒng)要素個(gè)數(shù)、生態(tài)系統(tǒng)要素同質(zhì)性、內(nèi)部過程方向性、等級、生態(tài)系統(tǒng)要素復(fù)雜度6個(gè)因子構(gòu)成。對于局域生態(tài)系統(tǒng)復(fù)雜度可以用“簡單”和“復(fù)雜”來進(jìn)行模糊定性表述,是對“局域生態(tài)系統(tǒng)-生態(tài)系統(tǒng)要素”結(jié)構(gòu)的判斷,基本上可以依據(jù)“生態(tài)系統(tǒng)要素”個(gè)數(shù)及其彼此間的相互作用關(guān)系來判斷。這種判斷通常取決于對局域生態(tài)系統(tǒng)的處理方式,比如是將局域生態(tài)系統(tǒng)分析到具體食物網(wǎng)-無機(jī)環(huán)境的復(fù)雜結(jié)構(gòu)層面?還是只分析到無機(jī)環(huán)境-生產(chǎn)者-消費(fèi)者-分解者四元結(jié)構(gòu)層面?還是只關(guān)注無機(jī)環(huán)境-生物群落二元結(jié)構(gòu)或者類似的簡單結(jié)構(gòu)層面?

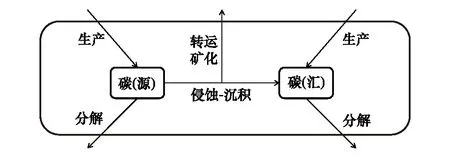

圖6 集合生態(tài)系統(tǒng)的框式圖解及其碳流[29] Fig.6 Box diagram depicting the two patches and carbon fluxes between patches and the environment[29]

依集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究和經(jīng)驗(yàn)研究的整體框架,可以將任意一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究或經(jīng)驗(yàn)研究用六維相空間中的元素(即六維向量)來進(jìn)行半定量描述和歸類。比如,在2007年,Jenerette等在研究一個(gè)相連接的侵蝕-沉積系統(tǒng)的碳封存變化問題時(shí),構(gòu)建了一個(gè)只包含2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)(原文中稱之為斑塊(patch))的集合生態(tài)系統(tǒng),整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)有一個(gè)輸出項(xiàng),每個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)也都有一個(gè)穿過整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)邊界的輸入和輸出項(xiàng),這2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)之間只有單向的物質(zhì)流動(圖6)[29]。分析來講,這個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)開放系統(tǒng),只有2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng),這2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)是同類型的,局域生態(tài)系統(tǒng)之間的物質(zhì)流動是單向的(無內(nèi)部循環(huán)),整個(gè)系統(tǒng)只有局域生態(tài)系統(tǒng)-生態(tài)系統(tǒng)要素和集合生態(tài)系統(tǒng)-局域生態(tài)系統(tǒng)2個(gè)結(jié)構(gòu)等級,局域生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)比較簡單的系統(tǒng)。因而這個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)研究可以被半定量描述和歸類為“(開放,二元,同型,單向,兩級,簡單)”。同樣,集合生態(tài)系統(tǒng)的其他各模型研究或經(jīng)驗(yàn)研究都可以以此方式來半定量描述和歸類(表1)。不同類型的集合生態(tài)系統(tǒng)研究(包括模型研究和經(jīng)驗(yàn)研究)探討不同的問題。

應(yīng)用集合生態(tài)系統(tǒng)研究的六維向量描述方式,梳理集合生態(tài)系統(tǒng)研究的發(fā)展,可以分析刻畫出集合生態(tài)系統(tǒng)研究的整體發(fā)展趨勢。對上述所梳理文獻(xiàn)的統(tǒng)計(jì)來看,在集合生態(tài)系統(tǒng)的21篇模型研究或經(jīng)驗(yàn)研究論文中,集合生態(tài)系統(tǒng)是開放系統(tǒng)的有12篇,集合生態(tài)系統(tǒng)只含2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)的有15篇,而這些局域生態(tài)系統(tǒng)具有同型結(jié)構(gòu)的有11篇,這些局域生態(tài)系統(tǒng)之間具有雙向空間流的占了絕大多數(shù)(有19篇),所研究的集合生態(tài)系統(tǒng)的等級結(jié)構(gòu)絕大多數(shù)(有20篇)都是兩級,而局域生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)絕大多數(shù)(有20篇)也都比較簡單(表1)。從逐年分析來看,集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究和經(jīng)驗(yàn)研究有從簡單的“(開放,二元,同型,單向,兩級,簡單)”的集合生態(tài)系統(tǒng)類型向復(fù)雜的“(封閉,多元,異型,雙向,多級,復(fù)雜)”的集合生態(tài)系統(tǒng)類型發(fā)展的趨勢(圖7)。考慮到集合生態(tài)系統(tǒng)在現(xiàn)實(shí)條件中的開放性,對開放(尤其是有限開放)的集合生態(tài)系統(tǒng)的研究在未來仍將是集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究或經(jīng)驗(yàn)研究的重要組成部分。考慮到集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部雙向物質(zhì)流的情況多樣性,未來在集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究或經(jīng)驗(yàn)研究當(dāng)中,將會逐漸向復(fù)雜條件雙向物質(zhì)流的研究延伸。

圖7 基于集合生態(tài)系統(tǒng)六維特性對主要集合生態(tài)系統(tǒng)模型研究和經(jīng)驗(yàn)研究的聚類分析及發(fā)展趨勢Fig.7 Cluster and trend of theoretical and empirical studies on meta-ecosystem constructed according to the six-dimensional general framework

2.5 集合生態(tài)系統(tǒng)研究的兩類方法:實(shí)踐案例和模型模擬

拋開那些對集合生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行概念框架探討的文獻(xiàn)不講,集合生態(tài)系統(tǒng)研究主要有兩類:實(shí)踐案例研究[20- 27]和模型模擬研究[28- 40],其中早期模型模擬研究占多數(shù),近幾年實(shí)踐案例研究開始增多(表1,圖7)。

圖8 集合生態(tài)系統(tǒng)研究的方法框架Fig.8 Overall framework of the approaches for studying meta-ecosystem

實(shí)踐案例研究通常有3種情況(圖8)。1)構(gòu)建野外的原位集合生態(tài)系統(tǒng)并進(jìn)行相關(guān)探討[20],比如Largaespada等在圣勞倫斯河河口用4種不同處理的貽貝床(mussel bed)的兩種空間配置來構(gòu)建集合生態(tài)系統(tǒng),探討不同貽貝床之間的相互作用及貽貝床與相關(guān)生態(tài)系統(tǒng)之間的相互作用[20]。2)構(gòu)建室內(nèi)的微型集合生態(tài)系統(tǒng)并進(jìn)行相關(guān)探討[24- 26],比如Harvey等設(shè)計(jì)了由兩個(gè)異型(autotrophic & heterotrophic)的局域生態(tài)系統(tǒng)通過局域生態(tài)系統(tǒng)之間的流量要素對比(living biomass & dead biomass)和流量強(qiáng)度梯度(5%, 30%, 80%)而構(gòu)成的一組(7個(gè),包括對照組)二元原生生物集合生態(tài)系統(tǒng)(two-patch protist meta-ecosystems),探討不同的要素流和不同的流動強(qiáng)度對局域生態(tài)系統(tǒng)的影響[24];比如Gounand等設(shè)計(jì)了一組(9個(gè))由不同物種特征和營養(yǎng)結(jié)構(gòu)的兩個(gè)異型局域生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成的二元微宇宙集合生態(tài)系統(tǒng)(two-patch microcosm meta-ecosystem)來探討自養(yǎng)與異養(yǎng)生態(tài)系統(tǒng)兩兩之間進(jìn)行非生物資源交換對兩個(gè)生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響[26]。3)以集合生態(tài)系統(tǒng)概念來分析本已存在的生態(tài)系統(tǒng)[21- 23,27],比如J?ger等把水層(pelagic)和水底(benthic)2個(gè)生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)作一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng),研究跨生態(tài)系統(tǒng)邊界的不平衡資源競爭對整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)的影響[21]。

模型模擬研究只有一種情況,即在集合生態(tài)系統(tǒng)概念框架下,根據(jù)所要研究的問題中的關(guān)注點(diǎn)(自變量)和目標(biāo)點(diǎn)(因變量),設(shè)計(jì)不同復(fù)雜程度的集合生態(tài)系統(tǒng)模型,然后通過數(shù)學(xué)建模進(jìn)行相應(yīng)的模擬計(jì)算(圖8)。關(guān)注點(diǎn)可以是集合生態(tài)系統(tǒng)中局域生態(tài)系統(tǒng)(local ecosystem/patch)類型[31],也可以是局域生態(tài)系統(tǒng)之間的相互作用過程(流量),對相互作用過程的關(guān)注可以是關(guān)注相互作用的強(qiáng)度[28,31,39- 40],也可以是關(guān)注相互作用(流量)的要素——生物的擴(kuò)散[34]、非生物營養(yǎng)的輸移[30,32- 33]、兩者皆有(區(qū)分或者不區(qū)分兩者的相對強(qiáng)度)[36- 38]。目標(biāo)點(diǎn)可以是集合生態(tài)系統(tǒng)中局域生態(tài)系統(tǒng)的生產(chǎn)力水平、多樣性、復(fù)雜性、穩(wěn)定性、動態(tài)特征等的變化[28,30- 31,34,36- 38],也可以是集合生態(tài)系統(tǒng)整體的生產(chǎn)力水平、多樣性、復(fù)雜性、穩(wěn)定性、動態(tài)特征等的變化[30,32- 34,36- 40]。集合生態(tài)系統(tǒng)模型的復(fù)雜程度可以用“集合生態(tài)系統(tǒng)六維特性”來進(jìn)行描述(表1)。例如,為了探討集合生態(tài)系統(tǒng)(保護(hù)地網(wǎng)絡(luò)(reserve network))中局域生態(tài)系統(tǒng)之間的空間輔加(spatial subsidy)是如何和整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)之間產(chǎn)生互相的反饋的,Spiecker等構(gòu)建了一系列(有限開放,多元,同型,雙向,兩級,簡單)集合生態(tài)系統(tǒng)模型[40]。

2.6 經(jīng)驗(yàn)化集合生態(tài)系統(tǒng)的3種空間結(jié)構(gòu)

對比集合生態(tài)系統(tǒng)的模型模擬研究和實(shí)踐案例研究,很容易發(fā)現(xiàn),實(shí)踐案例研究的整體框架要比模型模擬研究多一個(gè)維度,即集合生態(tài)系統(tǒng)的空間結(jié)構(gòu)(圖9)。就目前的經(jīng)驗(yàn)化集合生態(tài)系統(tǒng)(empirical meta-ecosystem)研究來講,集合生態(tài)系統(tǒng)的空間結(jié)構(gòu)暫可歸為3種:水平異域的集合生態(tài)系統(tǒng)空間結(jié)構(gòu)[20,25]、垂直異域的集合生態(tài)系統(tǒng)空間結(jié)構(gòu)[21- 23]和同域的集合生態(tài)系統(tǒng)空間結(jié)構(gòu)[27]。

圖9 集合生態(tài)系統(tǒng)的空間結(jié)構(gòu)的整體邏輯框架Fig.9 The overall logical framework of the spatial structures of empirical meta-ecosystems

在水平異域的集合生態(tài)系統(tǒng)空間結(jié)構(gòu)中,不同局域生態(tài)系統(tǒng)在空間上呈水平展布,各個(gè)生態(tài)系統(tǒng)在水平方向上都有相對明確的功能性生態(tài)系統(tǒng)邊界,在垂直方向上不具需要區(qū)分的結(jié)構(gòu)特征,不同局域生態(tài)系統(tǒng)之間往往通過生態(tài)系統(tǒng)過程空間流而相互連接。比如,在Limberger等設(shè)計(jì)的水生圍隔生態(tài)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)(aquatic mesocosm experiment)中,3個(gè)蓄水池?fù)碛谐跏枷嗤纳矬w(微生物、浮游動物、浮游植物),但維持不同的營養(yǎng)物質(zhì)和溶解氧濃度,這3個(gè)蓄水池通過一定的空間流(包括生物的和非生物的)而連接為一體,構(gòu)成一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng),進(jìn)而可以通過與對照實(shí)驗(yàn)的比較來分析集合生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)空間流對整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)動態(tài)的影響[25]。

在垂直異域的集合生態(tài)系統(tǒng)空間結(jié)構(gòu)中,不同局域生態(tài)系統(tǒng)在空間上呈垂直展布,各個(gè)生態(tài)系統(tǒng)在垂直方向上都有相對明確的功能性生態(tài)系統(tǒng)邊界,在水平方向上不具需要區(qū)分的結(jié)構(gòu)特征,不同局域生態(tài)系統(tǒng)之間往往通過生態(tài)系統(tǒng)過程空間流而相互連接。比如,在淺水生態(tài)系統(tǒng)中,水層和水底是2類生境(2個(gè)生態(tài)系統(tǒng)),而水底植物和浮游植物通常沿著垂直方向在營養(yǎng)物質(zhì)和陽光的獲取上相互競爭,浮游植物遮住了水底植物的陽光,水底植物截留了浮游植物的營養(yǎng),因而可以通過這種競爭把水層和水底2個(gè)生態(tài)系統(tǒng)連接為一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng),進(jìn)而用來研究這種不平衡的跨生態(tài)系統(tǒng)邊界的資源競爭對整個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)的影響[21]。

在同域的集合生態(tài)系統(tǒng)空間結(jié)構(gòu)中,不同局域生態(tài)系統(tǒng)在空間上具有重疊甚至重合,但不同局域生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng)過程之間往往整體上相對獨(dú)立,只通過某一個(gè)或某幾個(gè)特定生態(tài)系統(tǒng)過程而相互連接。不同局域生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng)過程之間的相對獨(dú)立,通常可以通過時(shí)間(比如季節(jié))的相互錯(cuò)開來達(dá)成,也可以通過同時(shí)間范圍內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)過程之間的低相互關(guān)涉性來達(dá)成。比如,在沿岸帶濕地中,凋落物-蝌蚪生態(tài)系統(tǒng)和凋落物-螺-吸蟲生態(tài)系統(tǒng)兩者的相互關(guān)涉性本來很低,但通過吸蟲尾蚴感染蝌蚪而連接為一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng),進(jìn)而可以在集合生態(tài)系統(tǒng)的理論框架中探討凋落物中營養(yǎng)物質(zhì)含量與多酚物質(zhì)含量對寄生的影響[27]。

在具有同域空間結(jié)構(gòu)的集合生態(tài)系統(tǒng)中,有一個(gè)需要特別指出的集合生態(tài)系統(tǒng)類型,這個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)類型通常還有另一個(gè)稱謂,即復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)(integrated ecosystem)。在復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)中,不同局域生態(tài)系統(tǒng)在空間上相重合,局域生態(tài)系統(tǒng)之間通過生態(tài)系統(tǒng)過程的不同屬類(比如社會過程、經(jīng)濟(jì)過程、自然生態(tài)過程、水文過程、地貌過程等)來區(qū)分,不同局域生態(tài)系統(tǒng)之間通過特定生態(tài)系統(tǒng)過程或特定作用關(guān)系來相互連接,形成集合生態(tài)系統(tǒng),即復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)。比如1984年馬世駿和王如松提出的“社會-經(jīng)濟(jì)-自然復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”[54],比如2016年楊海樂和陳家寬用來描述流域生態(tài)系統(tǒng)的“地貌-水文-生態(tài)-人文復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”[55]。

3 經(jīng)驗(yàn)化集合生態(tài)系統(tǒng)的兩種典型構(gòu)建路徑

構(gòu)建經(jīng)驗(yàn)化的集合生態(tài)系統(tǒng),有3個(gè)需要關(guān)注的要點(diǎn),分別是集合生態(tài)系統(tǒng)邊界結(jié)構(gòu)、局域生態(tài)系統(tǒng)確定方式、局域生態(tài)系統(tǒng)連接方式(圖10)。集合生態(tài)系統(tǒng)的邊界結(jié)構(gòu)(集合生態(tài)系統(tǒng)的劃定)可以分為2類:確定邊界,如流域的邊界;不確定邊界,如景觀的邊界。局域生態(tài)系統(tǒng)的確定方式也可以分為2類:依對生態(tài)系統(tǒng)過程有約束力的地理單元來確定局域生態(tài)系統(tǒng),如流域-亞流域,如群島-島嶼;依生態(tài)系統(tǒng)類型來確定局域生態(tài)系統(tǒng),如森林、農(nóng)田、草地、水體。局域生態(tài)系統(tǒng)的連接方式也可分為2類:明確連接(單通道連接),如流域-亞流域集合生態(tài)系統(tǒng)中水循環(huán)及其驅(qū)動的生態(tài)系統(tǒng)過程所形成的連接;模糊連接(任意通道連接),如某區(qū)域內(nèi)森林-農(nóng)田-沿岸帶-水體集合生態(tài)系統(tǒng)中人類活動及其帶動的相關(guān)生態(tài)系統(tǒng)過程所形成的連接。

一般來講,構(gòu)建一個(gè)經(jīng)驗(yàn)化的集合生態(tài)系統(tǒng),有2種典型的模式:(1)不確定的集合生態(tài)系統(tǒng)邊界-以特定類型的生態(tài)系統(tǒng)為局域生態(tài)系統(tǒng)-不明確的局域生態(tài)系統(tǒng)空間連接,可以稱為“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”,如某經(jīng)濟(jì)區(qū)或政治區(qū)內(nèi)的森林-草地-農(nóng)田-濕地集合生態(tài)系統(tǒng);(2)確定的集合生態(tài)系統(tǒng)邊界-以地理單元為局域生態(tài)系統(tǒng)-明確的局域生態(tài)系統(tǒng)空間連接,可以稱為“特定空間區(qū)域集合”,如流域-亞流域集合生態(tài)系統(tǒng)(圖11)。

圖10 經(jīng)驗(yàn)化的集合生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建所需要考慮的3個(gè)要點(diǎn)Fig.10 Three key points on constructing empirical meta-ecosystem

圖11 集合生態(tài)系統(tǒng)的2個(gè)典型構(gòu)建路徑Fig.11 Two general pathways for constructing empirical meta-ecosystem

3.1 “異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建

構(gòu)建“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng),可以借景觀系統(tǒng)(landscape system)分析[56- 57]的思路來進(jìn)行。沿著景觀系統(tǒng)分析,可以構(gòu)建一個(gè)典型的“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng),即由一個(gè)或一系列生態(tài)系統(tǒng)過程所連接的不同類型生態(tài)系統(tǒng)的集合。該典型集合生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建路徑可以劃分為3個(gè)環(huán)節(jié):第一、根據(jù)所要解決的科學(xué)問題確定研究區(qū)域,并將區(qū)域內(nèi)的生態(tài)系統(tǒng)劃分為一系列斑塊,這些斑塊的集合即“景觀系統(tǒng)”;第二、以特定生態(tài)系統(tǒng)過程為指標(biāo),分析斑塊之間、斑塊與景觀系統(tǒng)的外環(huán)境之間的關(guān)系,進(jìn)而對該景觀系統(tǒng)進(jìn)行整體評估;第三、對照集合生態(tài)系統(tǒng)的判定標(biāo)準(zhǔn),對該景觀系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,使其最終滿足定義集合生態(tài)系統(tǒng)的邊界條件,成為一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)。

在淺水生態(tài)系統(tǒng)中,水層和水底2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)所組成的集合生態(tài)系統(tǒng)可以歸入“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”類型[21]。該集合生態(tài)系統(tǒng)在垂直方向上的邊界相對確定,上邊界是水面下邊界是底質(zhì),但在水平方向上的邊界則顯得相對任意;2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)之間的邊界具有一定的模糊性,但通過水底植物和浮游植物對資源利用能力的分析可以劃出一個(gè)相對的局域生態(tài)系統(tǒng)邊界;將陽光輸入作為一個(gè)特定的外源輸入,其先到達(dá)水層由浮游植物先利用,然后穿過水層到達(dá)水底供水底植物利用,將營養(yǎng)物質(zhì)輔加也作為一個(gè)特定的外源輸入,其先到達(dá)水體供浮游植物和水底植物共同利用,同時(shí)有一部分沉積到水底,而后再慢慢釋放出來供水底植物優(yōu)先使用,剩余部分供浮游植物使用;基于此可以構(gòu)成一個(gè)由2類生態(tài)系統(tǒng)過程(陽光競爭和營養(yǎng)物競爭)連接起2個(gè)局域生態(tài)系統(tǒng)(水層和水體)而構(gòu)成的有限開放集合生態(tài)系統(tǒng)(包含2個(gè)外源輸入項(xiàng))[21]。

3.2 “特定空間區(qū)域集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建

構(gòu)建“特定空間區(qū)域集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng),可以借鑒基于流域等級系統(tǒng)(watershed hierarchy)的集合生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建路徑[58- 59]。基于流域等級系統(tǒng)所構(gòu)建的集合生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)典型的“特定空間區(qū)域集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng),該集合生態(tài)系統(tǒng)將一個(gè)完整的流域描述為一系列由水文過程連接起來的亞流域和干流區(qū)間所組成的一個(gè)具有整體系統(tǒng)特征的集合生態(tài)系統(tǒng)。該集合生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建路徑可以劃分為3個(gè)環(huán)節(jié):第一、選定待描述待分析的流域,并確定其流域邊界,比如長江流域;第二、按照特定規(guī)則劃分亞流域和干流區(qū)間,包括設(shè)定亞流域最小面積、確定河流等級賦值規(guī)則、劃分亞流域和干流區(qū)間3個(gè)內(nèi)容,比如長江流域的亞流域和干流區(qū)間劃分;第三、通過水文過程或由其所驅(qū)動的特定生態(tài)系統(tǒng)過程將亞流域和干流區(qū)間連接為一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng),比如長江流域集合生態(tài)系統(tǒng)。

Limberger等設(shè)計(jì)的水生圍隔生態(tài)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)也可以歸為“特定空間區(qū)域集合”類型[25]。在該實(shí)驗(yàn)中,每3個(gè)蓄水池(局域生態(tài)系統(tǒng))為一組,構(gòu)成一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng),這個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)有其明確的區(qū)域邊界,3個(gè)蓄水池也有其明確的區(qū)域邊界,3個(gè)蓄水池通過定期的取水-混合-重新注入來實(shí)現(xiàn)3個(gè)蓄水池之間的空間流,進(jìn)而將3個(gè)蓄水池連接為一個(gè)具有整體系統(tǒng)特征的集合生態(tài)系統(tǒng)[25]。3個(gè)蓄水池(局域生態(tài)系統(tǒng))之間可以是同質(zhì)的,也可以是異質(zhì)的;空間流可以是單要素的(比如只包括某非生物物質(zhì)),也可以是多要素的(比如包括生物和非生物)[25]。與之類似的還有Harvey等設(shè)計(jì)的二元原生生物集合生態(tài)系統(tǒng)[24],Gounand等設(shè)計(jì)的二元微宇宙集合生態(tài)系統(tǒng)[26]。

4 集合生態(tài)系統(tǒng)理論給研究流域生態(tài)系統(tǒng)的借鑒

用集合生態(tài)系統(tǒng)思想來理解流域生態(tài)系統(tǒng)的思路在國內(nèi)早有萌芽[60- 61]。傅興啟在1982年指出,干旱區(qū)內(nèi)陸河流域是一個(gè)完整的功能單元,是一個(gè)由水系統(tǒng)串聯(lián)起山地亞生態(tài)系統(tǒng)-綠洲亞生態(tài)系統(tǒng)-荒漠亞生態(tài)系統(tǒng)而形成的近似于封閉的生態(tài)系統(tǒng),即流域生態(tài)系統(tǒng)[60];呂拉昌在1998年進(jìn)一步指出,流域生態(tài)系統(tǒng)是由山脈、冰川、森林、草原、農(nóng)田、荒漠、湖泊等通過河流水體聯(lián)系和統(tǒng)一起來的有機(jī)整體,各子系統(tǒng)之間通過物質(zhì)、能量的傳輸關(guān)系耦合成一個(gè)整體[61];類似的還有1980年代初的“山-江-湖概念模型”[62- 63]、2000年“山-河-湖-海互動模型”[64- 65]等。然而后續(xù)研究者卻沒有很好地繼承和發(fā)展這種對集合生態(tài)系統(tǒng)的理解,在一些研究中雖然用了“meta-ecosystem”這個(gè)術(shù)語,但只抓住了“不同生態(tài)系統(tǒng)類型的集合”,對不同生態(tài)系統(tǒng)之間的相互關(guān)系并不關(guān)注,其漢語對應(yīng)術(shù)語用成了“復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”[66- 70]。雖然林慧龍等(2004)在“河西走廊山地-荒漠-綠洲復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)耦合模式及耦合宏觀經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析”中關(guān)注到了不同生態(tài)系統(tǒng)之間的相互作用,但相互作用并不內(nèi)涵于“meta-ecosystem(復(fù)合生態(tài)系統(tǒng))”這個(gè)概念中[71]。

借集合生態(tài)系統(tǒng)理論來分析和研究流域生態(tài)系統(tǒng)具有非常重要的意義。在復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)意義上來講[54, 72],流域生態(tài)系統(tǒng)(watershed ecosystem)是指“以流域?yàn)榭臻g單元組織起來的地貌-水文-生態(tài)-人文復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”,而貫穿整個(gè)系統(tǒng)并使其成為一個(gè)整體的是“以流域水循環(huán)為核心和驅(qū)動的流域過程”[55, 61, 73]。在分析一個(gè)集合生態(tài)系統(tǒng)中,跨邊界流動的物質(zhì)流、能量流和生物體流對某單個(gè)的生態(tài)系統(tǒng)(作為源或者作為匯),及對作為整體的集合生態(tài)系統(tǒng)的重要影響時(shí),通常需要將集合生態(tài)系統(tǒng)作為一個(gè)近封閉系統(tǒng)來處理[5]。所以用集合生態(tài)系統(tǒng)理論來分析和研究流域生態(tài)系統(tǒng),從集合生態(tài)系統(tǒng)需要近封閉性和流域具有確定邊界上來講,正好合適;從集合生態(tài)系統(tǒng)分析具有系統(tǒng)化特征和流域生態(tài)系統(tǒng)具有整體組織性來講,非常有益。

由于流域生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)“地貌-水文-生態(tài)-人文復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”[55],所以要借集合生態(tài)系統(tǒng)理論來分析和研究流域生態(tài)系統(tǒng),就需要對集合生態(tài)系統(tǒng)概念的內(nèi)涵進(jìn)行重新闡釋。經(jīng)典意義上的集合生態(tài)系統(tǒng)通常是自然生態(tài)系統(tǒng)[5],跨邊界流動的物質(zhì)流、能量流和生物體流也通常是指無機(jī)鹽/凋落物/排泄物/碎屑等物質(zhì)流、光合作用/食物鏈所串聯(lián)起來的能量流、動物的遷徙/植物的擴(kuò)散/群落演替等生物體流[15, 31, 34- 35]。而沿著集合種群、集合群落、集合生態(tài)系統(tǒng)這3個(gè)概念的衍生路徑,可以進(jìn)一步衍生出更具普遍性的“集合系統(tǒng)(meta-system)”概念,那么在這個(gè)意義上來講,狹義的集合生態(tài)系統(tǒng)就是集合系統(tǒng)對狹義生態(tài)系統(tǒng)(即自然生態(tài)系統(tǒng))的應(yīng)用,廣義的集合生態(tài)系統(tǒng)就是集合系統(tǒng)對廣義生態(tài)系統(tǒng)(即地貌-水文-生態(tài)-人文復(fù)合生態(tài)系統(tǒng))的應(yīng)用。比如,2015年李耀錕與巢紀(jì)平的“孤立綠洲系統(tǒng)演化的動力學(xué)理論研究”就具有廣義集合生態(tài)系統(tǒng)概念的特點(diǎn)[74]。而對流域生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、過程和功能的分析所要應(yīng)用的正是廣義的集合生態(tài)系統(tǒng)概念。

4.1 基于“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”路徑的流域生態(tài)系統(tǒng)分析

圖12 流域集合生態(tài)系統(tǒng)之異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合的示意圖 Fig.12 Diagram of a set of heterogeneous ecosystems which are constructed as a meta-ecosystem不同顏色的小圓圈代表占據(jù)特定空間的不同類型生態(tài)系統(tǒng),虛線大圓圈代表流域的邊界,小圓圈間的連接線代表不同生態(tài)系統(tǒng)類型之間的流域生態(tài)系統(tǒng)過程

因?yàn)榭梢詫⒓仙鷳B(tài)系統(tǒng)作為一個(gè)近封閉系統(tǒng)來處理,所以從“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”類型的經(jīng)驗(yàn)化集合生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建來講,集合生態(tài)系統(tǒng)理論非常適合于描述和闡釋具有空間異質(zhì)性且異質(zhì)性斑塊之間有密切相互作用的流域生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能和動態(tài)[75]。從異質(zhì)性角度來講,流域生態(tài)系統(tǒng)具有的非常強(qiáng)的內(nèi)部空間異質(zhì)性;從整體性角度來講,流域生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)生態(tài)系統(tǒng)單元之間通過由水循環(huán)所驅(qū)動的生物地球化學(xué)過程而連接為一個(gè)整體;非常重要的一點(diǎn)是,從物理時(shí)空來講,流域生態(tài)系統(tǒng)具有明確的外部邊界,這個(gè)邊界使得由流域過程所整合的流域生態(tài)系統(tǒng)成為一個(gè)近封閉系統(tǒng)(圖12)[60- 61,76]。

由于流域生態(tài)系統(tǒng)的“地貌-水文-生態(tài)-人文復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”特性[55],所以用“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng)概念和理論對流域生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、過程和功能的分析可以從“地貌-水文-生態(tài)-人文”4個(gè)層面上進(jìn)行。在分析過程中,可以在各單要素層面或多要素特征組合層面構(gòu)建一系列流域生態(tài)系統(tǒng)過程網(wǎng)絡(luò),并對其進(jìn)行量化分析來研究跨局域生態(tài)系統(tǒng)邊界的異速遷移過程對集合生態(tài)系統(tǒng)整體和局部的結(jié)構(gòu)、過程和功能的影響,比如用“生態(tài)網(wǎng)絡(luò)分析”的方法來對其進(jìn)行分析[75, 77]。

流域地貌層面:從異質(zhì)性的角度來講,流域的地貌系統(tǒng)具有非常強(qiáng)的異質(zhì)性,往往可劃分出一系列不同尺度的斑塊(如侵蝕區(qū)-搬運(yùn)區(qū)-沉積區(qū),山峰-坡地-溝谷-洼地),而這些斑塊通過一系列地貌過程(如抬升-侵蝕-搬運(yùn)-堆積-沉降)而連接為一個(gè)整體。在流域地貌集合系統(tǒng)中,異質(zhì)性體現(xiàn)在流域內(nèi)的地貌體可以劃分出斑塊;整體性體現(xiàn)在地貌過程對所有地貌體的連接,其中地貌過程主要指物理和化學(xué)的過程;近封閉性體現(xiàn)在抬升和沉降可以作為方向性偏移,而侵蝕-搬運(yùn)-沉積通常都在流域內(nèi)進(jìn)行和完成,少部分輸出流域的物質(zhì)量可以作為一個(gè)外部項(xiàng)來處理,進(jìn)而可以對流域地貌過程進(jìn)行局域影響力和整體約束度的研究。

流域水文層面:受異質(zhì)性的流域地貌集合系統(tǒng)的支撐,流域的水文系統(tǒng)也具有明顯的異質(zhì)性,進(jìn)而可以劃分出不同類型的區(qū)域(如坡面匯水區(qū)-暫時(shí)性地表徑流區(qū)-流水系統(tǒng)-靜水系統(tǒng)),這些不同類型的區(qū)域通過一系列水文過程(如匯水過程-徑流過程)而連接為一個(gè)整體。在流域水文集合系統(tǒng)中,異質(zhì)性體現(xiàn)在流域內(nèi)可以劃分出不同類型的區(qū)域;整體性體現(xiàn)在水文過程將所有區(qū)域連接為一個(gè)整體;近封閉性體現(xiàn)在將降水/蒸發(fā)/出流作為外部項(xiàng),流域內(nèi)的水文過程通常都不越流域邊界,進(jìn)而可以對以水量及其溶解質(zhì)為物質(zhì)基礎(chǔ)的流域水文過程、地球化學(xué)過程進(jìn)行局域影響力和整體約束度的研究。

流域生態(tài)層面:受異質(zhì)性的流域地貌和流域水文集合系統(tǒng)的支撐,流域的生態(tài)系統(tǒng)也具有明顯的異質(zhì)性,進(jìn)而可以劃分出一系列不同類型的生態(tài)系統(tǒng)斑塊(如森林-草地-農(nóng)田-沼澤-水體),這些不同類型的斑塊在營養(yǎng)鹽、碎屑物、部分活動能力不強(qiáng)的生物(無力進(jìn)行自主跨流域邊界遷徙的生物)等層面通過一系列生態(tài)過程和生物地球化學(xué)過程而連接為一個(gè)整體。在流域生態(tài)集合系統(tǒng)中,異質(zhì)性體現(xiàn)在流域內(nèi)可以劃分出不同類型的生態(tài)系統(tǒng);整體性體現(xiàn)在生態(tài)過程和生物地球化學(xué)過程將所有生態(tài)系統(tǒng)連接為一個(gè)整體;近封閉性體現(xiàn)在將光合作用、呼吸作用、生態(tài)要素出流作為外部項(xiàng),流域內(nèi)的生態(tài)過程和生物地球化學(xué)過程通常都不越流域邊界,進(jìn)而可以對以營養(yǎng)鹽、有機(jī)物等為物質(zhì)基礎(chǔ)的流域生態(tài)過程、生物地球化學(xué)過程進(jìn)行局域影響力和整體約束度的研究。

流域人文層面:受異質(zhì)性的流域地貌、流域水文和流域生態(tài)集合系統(tǒng)的支撐,流域內(nèi)的人類活動也具有明顯的空間異質(zhì)性,進(jìn)而可以劃分出一系列不同類型的人類活動區(qū)域(如城市-農(nóng)村-原野-交通通道),這些不同類型的區(qū)域通過一系列經(jīng)濟(jì)-社會-文化活動(物質(zhì)的生產(chǎn)-運(yùn)輸-消費(fèi),文化的傳播,人口的流動)而連接為一個(gè)整體。在流域人文集合系統(tǒng)中,異質(zhì)性體現(xiàn)在流域內(nèi)不同區(qū)域的人類活動強(qiáng)度的異質(zhì)性、經(jīng)濟(jì)社會文化發(fā)展水平的異質(zhì)性;整體性體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)-社會-文化活動將所有區(qū)域連接為一個(gè)整體;近封閉性體現(xiàn)在流域內(nèi)的社會-經(jīng)濟(jì)-文化的關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)(如在流域內(nèi)人口流動相對穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)交流相對緊湊、文化元素相對趨同),隨著人類文明的發(fā)展人類活動能力的增強(qiáng)這種近封閉性特征日漸趨弱,但不會消失,因?yàn)槿祟惢顒邮芰饔驅(qū)ι鷳B(tài)要素的組織和配置作用的影響。

當(dāng)然,對這4個(gè)層面的闡釋,可以在一定情況下,根據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的組合,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)用集合生態(tài)系統(tǒng)概念和理論對流域生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、過程和功能在復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)意義上的分析。

圖13 流域集合生態(tài)系統(tǒng)之特定空間區(qū)域集合的示意圖 Fig.13 Diagram of a set of sub-watersheds and main stream regions which are constructed as a meta-ecosystem不同大小的小圓圈代表不同面積的亞流域或干流區(qū)間,大圓圈代表流域的邊界,小圓圈間的連接線代表不同亞流域或干流區(qū)間之間的流域生態(tài)系統(tǒng)過程,穿越大圓圈的連接線代表流域與外環(huán)境之間的流域生態(tài)系統(tǒng)過程

4.2 基于“特定空間區(qū)域集合”路徑的流域生態(tài)系統(tǒng)分析

因?yàn)榭梢詫⒓仙鷳B(tài)系統(tǒng)作為一個(gè)近封閉系統(tǒng)來處理,所以從“特定空間區(qū)域集合”類型的經(jīng)驗(yàn)化集合生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建來講,集合生態(tài)系統(tǒng)理論非常適合用來描述和闡釋具有特定空間劃分且細(xì)分空間區(qū)域之間有密切相互作用的流域生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、過程和功能。從特定空間劃分上來講,流域生態(tài)系統(tǒng)可以根據(jù)一定的邊界條件(比如最小亞流域面積、河流等級賦值規(guī)則等)而劃分為一系列的亞流域和干流區(qū)間;從細(xì)分空間區(qū)域間密切聯(lián)系的角度來講,這一系列亞流域和干流區(qū)間通過以流域水循環(huán)為核心和驅(qū)動的流域過程而連接為一個(gè)系統(tǒng)整體;從空間邊界上來講,在劃分規(guī)則和條件一定的情況下,整個(gè)流域的邊界以及亞流域和干流區(qū)間的邊界都是確定的,是一個(gè)明確的近封閉系統(tǒng)(圖13)[58- 59,76]。

因?yàn)榱饔蛏鷳B(tài)系統(tǒng)是一個(gè)“地貌-水文-生態(tài)-人文復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”[55],所以用“特定空間區(qū)域集合”類型的集合生態(tài)系統(tǒng)概念和理論對流域生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、過程和功能進(jìn)行分析是一個(gè)多要素系統(tǒng)分析的過程。在這個(gè)過程中,可以基于各單個(gè)要素特征或多個(gè)要素特征組合來構(gòu)建一系列流域生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)或過程網(wǎng)絡(luò),并對其進(jìn)行量化分析來研究跨局域生態(tài)系統(tǒng)邊界的異速遷移過程對集合生態(tài)系統(tǒng)整體和局部的結(jié)構(gòu)、過程和功能的影響,比如用“生態(tài)網(wǎng)絡(luò)分析”方法來對其進(jìn)行分析[58- 59,77]。

流域集合生態(tài)系統(tǒng)的地貌拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以用非加權(quán)有向圖來表示,而其地貌空間結(jié)構(gòu)則可以用加權(quán)有向圖來表示,這個(gè)加權(quán)值可以是每個(gè)亞流域/干流區(qū)間的面積、水系密度、形狀參數(shù)等。在此,面積通常影響著總的徑流量,水系密度通常反映和影響著流域的侵蝕程度和沉積物運(yùn)輸量,形狀參數(shù)通常能夠反映洪峰特征。

流域集合生態(tài)系統(tǒng)的水文特征可以用加權(quán)有向圖來描述,具有加權(quán)的節(jié)點(diǎn)(亞流域/干流區(qū)間)通常有一個(gè)四元的內(nèi)部結(jié)構(gòu),比如水循環(huán)節(jié)點(diǎn)的四元結(jié)構(gòu)是“降水-蒸散-輸入-輸出”,沉積物輸送節(jié)點(diǎn)的四元結(jié)構(gòu)是“侵蝕-沉積-輸入-輸出”,生物地球化學(xué)循環(huán)節(jié)點(diǎn)的四元結(jié)構(gòu)是“淋溶-吸收-輸入-輸出”。在此,水循環(huán)通常決定著自然水資源,沉積物輸送通常反映和影響著流域地貌的演化,生物地球化學(xué)通常影響著生態(tài)環(huán)境的動態(tài)。

流域集合生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)特征可以用加權(quán)有向圖來描述,對于生態(tài)空間結(jié)構(gòu)來講,每個(gè)加權(quán)節(jié)點(diǎn)的加權(quán)值可以是某個(gè)物種或群落的棲息地面積,也可以是某個(gè)生態(tài)系統(tǒng)類型的面積;對于生態(tài)空間過程來講,每個(gè)加權(quán)節(jié)點(diǎn)通常有一個(gè)五元的內(nèi)部結(jié)構(gòu),比如關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力的五元結(jié)構(gòu)是“總初級生產(chǎn)量-呼吸-積累-輸入-輸出”,關(guān)注水陸相互作用的五元結(jié)構(gòu)是“添加-呼吸-反饋-輸入-輸出”;對于生態(tài)空間過程來講,每個(gè)加權(quán)節(jié)點(diǎn)甚至有一個(gè)更多元的內(nèi)部結(jié)構(gòu),比如關(guān)注食物鏈?zhǔn)澄锞W(wǎng)的結(jié)構(gòu)與過程。

流域集合生態(tài)系統(tǒng)的人文特征可以用加權(quán)有向圖來描述,對于經(jīng)濟(jì)社會文化空間結(jié)構(gòu)來講,每個(gè)加權(quán)節(jié)點(diǎn)的加權(quán)值可以是國內(nèi)生產(chǎn)總值,可以是人口或中心城市數(shù)量,也可以是高校或藝術(shù)院團(tuán)數(shù)量;對于經(jīng)濟(jì)社會文化空間過程來講,每個(gè)加權(quán)節(jié)點(diǎn)通常有一個(gè)五元結(jié)構(gòu),比如經(jīng)濟(jì)/資本的“生產(chǎn)-消費(fèi)-輸入-輸出-積累”,比如人口的“出生-死亡-遷入-遷出-凈增”,比如文化單位的“設(shè)立/拆分-取締/兼并-遷入-遷出-凈增”等。

在復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)的意義上,可以在一定情況下,根據(jù)需要將流域集合生態(tài)系統(tǒng)的不同層面的特征予以相應(yīng)的組合(即每個(gè)加權(quán)節(jié)點(diǎn)有一個(gè)復(fù)合的內(nèi)部結(jié)構(gòu),比如用水系統(tǒng)和自然水系統(tǒng)的復(fù)合,排污與生態(tài)服務(wù)的復(fù)合,生產(chǎn)-運(yùn)輸-消費(fèi)與相應(yīng)的資源環(huán)境足跡的復(fù)合),進(jìn)而探討流域集合生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、過程和功能。

5 結(jié)論與展望

5.1 結(jié)論

集合生態(tài)系統(tǒng)概念由Loreau提出,至今已逐漸獲得了學(xué)者們的認(rèn)可并得以推廣應(yīng)用,而推動這一發(fā)展進(jìn)程的主要是以Loreau、Guichard、Mouquet、Gravel為核心的法語科學(xué)家群體。集合生態(tài)系統(tǒng)概念的提出,一方面是對只關(guān)注生物體遷移交換的集合種群和集合群落概念的外推,另一方面也是為了給生態(tài)系統(tǒng)空間異質(zhì)性研究提供一個(gè)新的分析路徑。這兩個(gè)思路背景延伸到對集合生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架的探討,就是兩個(gè)方向:集合群落與非生命生態(tài)系統(tǒng)過程組合,不同生態(tài)系統(tǒng)之間的相互組合。其中對由不同生態(tài)系統(tǒng)組合的集合生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的探討向經(jīng)驗(yàn)化集合生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建延伸,局域生態(tài)系統(tǒng)之間的空間關(guān)系就分3種具體情況:水平異域、垂直異域、同域但生態(tài)系統(tǒng)過程互相獨(dú)立(異時(shí)或同時(shí)),其中由水平異域的局域生態(tài)系統(tǒng)組成的集合生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建路徑可以有兩個(gè)思路:作為異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合和作為特定空間區(qū)域集合。這兩個(gè)構(gòu)建思路用到流域生態(tài)系統(tǒng)的研究中,就促進(jìn)了對流域生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行新的、更為系統(tǒng)和深刻的理解。

在目前的研究中,對集合生態(tài)系統(tǒng)主要有兩種理解:狹義的和廣義的,在狹義的理解中,對集合生態(tài)系統(tǒng)的研究主要是探討其內(nèi)部作用、維持和演化機(jī)制,在廣義的理解中,對集合生態(tài)系統(tǒng)的研究主要是探討相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間一方對另一方的影響。針對對集合生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行狹義理解的集合生態(tài)系統(tǒng)研究進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì),可以將其所研究的集合生態(tài)系統(tǒng)用一個(gè)六維整體框架來描述。根據(jù)這個(gè)六維整體框架來分析,集合生態(tài)系統(tǒng)研究有從對簡單的“(開放,二元,同型,單向,兩級,簡單)”的集合生態(tài)系統(tǒng)類型研究向?qū)?fù)雜的“(封閉,多元,異型,雙向,多級,復(fù)雜)”的集合生態(tài)系統(tǒng)類型研究的發(fā)展趨勢,但總體來看,目前集合生態(tài)系統(tǒng)研究還只是剛開始,還有很多的研究空缺。研究集合生態(tài)系統(tǒng)有兩類方法:實(shí)踐案例研究和模型模擬研究,早期模型模擬研究占多數(shù),近幾年實(shí)踐案例研究開始增多。

5.2 展望

從文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)所顯示的發(fā)展趨勢來看,集合生態(tài)系統(tǒng)研究正處于增長的早期階段,未來一段時(shí)間很有可能迎來一個(gè)大發(fā)展的時(shí)期。集合生態(tài)系統(tǒng)作為生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)和空間生態(tài)學(xué)的一個(gè)新概念新理論,其概念及理論本身已逐漸趨于成熟,下一步的主要工作在于應(yīng)用此概念和理論開展相應(yīng)研究。1)從集合生態(tài)系統(tǒng)研究的六維整體框架的視角來看,目前集合生態(tài)系統(tǒng)的模型研究和實(shí)例研究都還有很多的研究空缺,未來一段時(shí)期內(nèi)需要持續(xù)的積累性研究來填補(bǔ)其中的知識空缺。2)其中,對于實(shí)踐案例研究來講,未來還需要根據(jù)實(shí)際問題結(jié)合現(xiàn)實(shí)條件進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)化的集合生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建并對其進(jìn)行相應(yīng)的研究,對生產(chǎn)活動給出確切的建議,比如對保護(hù)區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)[7],比如對小流域管理[78]等。3)在經(jīng)驗(yàn)化集合生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建中,有3組需要考慮的要點(diǎn),有8條可能的構(gòu)建路徑,而本文只列出了2條典型的構(gòu)建路徑,因而需要進(jìn)一步探索其他路徑,或許其他路徑可以基于這2條路徑衍生出來。

集合生態(tài)系統(tǒng)理論處于漸趨成熟的階段,流域生態(tài)系統(tǒng)理論處于發(fā)展的早期階段,未來一段時(shí)間將是用集合生態(tài)系統(tǒng)理論來研究流域生態(tài)系統(tǒng)的黃金切入點(diǎn)。將集合生態(tài)系統(tǒng)概念和理論重新闡釋后引入流域生態(tài)系統(tǒng)研究,并與流域生態(tài)系統(tǒng)的“地貌-水文-生態(tài)-人文復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)”理論相融合,一方面可以拓寬集合生態(tài)系統(tǒng)研究的視野,更重要的是可以為流域生態(tài)學(xué)研究帶來新的概念框架。用集合生態(tài)系統(tǒng)概念和理論研究流域生態(tài)系統(tǒng),下一步的主要工作在于沿著這個(gè)新的概念框架將流域生態(tài)系統(tǒng)研究落實(shí)到實(shí)踐案例上。1)根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求,基于“異質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)集合”路徑對特定的流域進(jìn)行地貌、水文、生態(tài)、人文方面的系統(tǒng)分析和研究,為流域的水資源管理、水環(huán)境治理、生態(tài)保護(hù)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)-社會-文化布局等服務(wù)。2)根據(jù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的可用度,基于“特定空間區(qū)域集合”路徑對相應(yīng)流域進(jìn)行地貌、水文、生態(tài)、人文方面的系統(tǒng)分析和研究,為流域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、流域生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)程提供新的認(rèn)知支撐。