黃土高原不同植被恢復方式對土壤水分坡面變化的影響

安文明,韓曉陽,李宗善,*,王 帥, 伍 星,呂一河,劉國華,傅伯杰

1 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室,北京 100085 2 中國科學院大學,北京 100049

在干旱與半干旱地區,土壤水分是植被生長的主要限制因子之一[1- 2]。因此,在黃土高原的植被重建中,土壤水分是一個重要的參考因素。在黃土高原地區,縱觀已經實施的大規模的植被重建工程,引入植被已經成為黃土高原的主要植被類型[3],例如刺槐。一般情況下,引入植被都具有較高的水分需求,過度消耗土壤水分[4- 6]。因此,雖然一些引入植被在前期生長都較好,但是隨著土壤水分的過度消耗,人工林退化的現象逐漸顯現[7],其直接的原因是土壤水分的嚴重虧缺,甚至永久性土壤干層的形成[8- 10]。相比之下,撂荒草地作為一種自然生態恢復方式,遵循自然演替規律,對土壤水環境有相對積極的影響[11- 12]。

事實上,在自然狀態下,土壤水分在氣候、土壤、地形及植被的共同作用下表現出極大的時空異質性[13- 14],并且有很強的尺度效應,一般在較大尺度上,氣候和土壤對土壤水分的異質性影響較大,而在較小尺度上(流域、坡面等),地形和土地利用是影響土壤水分異質性的重要因素[15- 17]。因此,不同重建植被方式對土壤水分時空結構或異質性的影響也是該區域土壤水文研究的一項重要內容。黃土高原是典型的黃土溝壑區,在流域尺度,地形是影響土壤水分空間異質性的重要因素[18- 20]。除坡向、坡度和海拔的影響外,坡面土壤水分的差異性也是土壤水分異質性的重要組成部分。坡面是影響植被的一個基本單元[21],同時,坡面尺度的土壤水分也呈現一定的變化趨勢,現有研究表明,土壤水分沿坡面的變化基本呈現下坡位>中坡位>上坡位的趨勢[18,22- 23],即從坡底到坡頂呈現水分降低的趨勢。因此,充分了解坡面土壤水分的分配及變化對優化植被重建配置有重要的現實意義,例如王軍等通過對坡面不同土地利用土壤水分研究證明,對于水土保持比較合理的土地利用結構為撂荒地-灌木地-間作地-林地,既能有效防止水土流失,又對保持水土都相對積極的作用[24]。因此,本文在植被重建的背景下,以刺槐林地坡和撂荒草地坡為研究對象,探討兩種主要的植被重建方式(人工林和撂荒草地)對坡面土壤水分差異的影響,以期為今后的植被重建及其優化提供一定的科學依據。

1 材料和方法

1.1 研究區概況

研究區位于延安羊圈溝村小流域(36°42′14.873″N; 109°31′18.476″E)和長武縣王東村燒盅灣(35°14′6.78″N; 107°40′40.012″E)(圖1)。延安羊圈溝屬于典型的黃土丘陵溝壑區,平均海拔高度1000—1500 m,年均氣溫8.5 ℃,年平均降雨量 500—530 mm,采樣點所在區域屬于森林草原過渡帶,主要土壤類型為黃綿土;長武燒盅灣屬于黃土塬區,平均海拔高度950—1300 m,年均氣溫9.2 ℃,年平均降雨量 570—600 mm,采樣點所在區域屬于落葉闊葉帶,主要土壤類型為黑壚土和黃綿土。兩個區域均是退耕還林還草的區域,其中退耕地和人工地規模較大,刺槐(Robiniapseudoacacia)是人工植被重建的主要引入植被。

圖1 研究區示意圖Fig.1 Location of the study areas

1.2 研究方法

1.2.1 采樣點設置

為對比研究不同植被恢復方式對坡面土壤水分差異性的影響,分別于延安羊圈溝和長武縣燒盅灣選擇兩個典型的坡面進行采樣 (圖1),每個區域分別包含一個人工刺槐林地坡和一個撂荒草地坡,為了增強可對比性,所選擇的每個坡面均具有相似的地形(坡度、坡向和海拔) (表 1)。于延安羊圈溝所選人工刺槐林地坡種植年限約為30 a,種植密度密度為3000株/hm2,立地密度約為2500株/hm2(平均株距約2.2 m),撂荒草地坡越為32 a,主要植被類型有長芒草(Stipabungeana)、鐵桿蒿(Artemisiasacrorum)、白羊草(Bothriochloaischaemum)、茵陳蒿(Artemisiacapillaris)、委陵菜(Potentillachinensis)、苔草(Carexspp.)等;于長武縣燒盅灣所選人工刺槐林地種植年限約為35 a,種植密度為4000株/hm2,立地密度約為3400株/hm2(平均株距約1.7 m),撂荒草地年限約為33 a,主要植被類型為米蒿(ArtemisiadalailamaeKrasch)、狗尾草(Setariaviridis)、車前(Plantagoasiatica)、蒲公英(Taraxacummongolicum)等。所有恢復年限均通過咨詢當地熟悉土地情況的居民。野外采樣于2016年9—10月進行。根據實驗區周圍氣象站點及試驗站實測數據,延安羊圈溝9月和10月的月均降雨量分別約為26 mm和12 mm,日均溫分別為15 ℃和9 ℃長武縣燒盅灣9月和10月月均降雨量分別約為31 mm和17 mm,日均溫分別為18 ℃和12 ℃。事實上,采樣期間,多為晴朗天氣,偶有陰天或少量降雨。據前人研究知,黃土高原區在持續降雨情況下,雨水滲透深度為0—2 m以內,2 m以下影響較小[25-26],而采樣期間并無持續降雨事件發生,偶發性的少量降雨幾乎對樣品沒有影響。于每個坡面以10 m間隔從下而上設置采樣點,其中延安羊圈溝人工刺槐林地坡共設置15個采樣點,撂荒草地坡共設置20個采樣點;長武縣燒盅灣人工刺槐林地坡共設置和撂荒草地坡均設置15個采樣點。

表1 采樣坡面信息

1.2.2 采樣方法

采用傳統的土鉆取樣法于每個采樣點進行土壤樣品的采集。每個采樣點的采樣深度為300 cm,采樣間隔為20 cm。每個采樣剖面共收集15個土壤樣品。每個點設置兩個采樣剖面用以計算平均值。采得土壤樣品后放入專業鋁盒并密封,在稱得樣品鮮重后,以105℃烘干24 h,最終計算土壤水分含量。剖面坡度及坡向用羅盤測量,同時用GPS記錄每個樣點的海拔高度和經緯度。

1.2.3 分析方法

每個采樣點的土壤水分含量用所采的兩個剖面計算平均值。為了分析不同土層沿坡面變化趨勢,將所采的300 cm深的土壤剖面分為5層(20—60,80—120,140—180,200—240,260—300 cm)。每個坡面平均土壤含水量是通過計算每個坡面所有點的平均值,每個坡面不同土層土壤水分含量是通過計算相應坡面所有點相應土層平均值。撂荒草地坡與刺槐林地坡土壤水分含量差異通過SPSS 19.0采用獨立樣本T檢驗進行統計分析;土壤水分沿坡面的變化趨勢通過一元線性回歸的方法進行分析。采樣點示意圖通過ArcGIS 10.0繪制,數據分析圖皆由Origin 9.0繪制。

2 結果

2.1 兩種植被恢復下的土壤水分對比

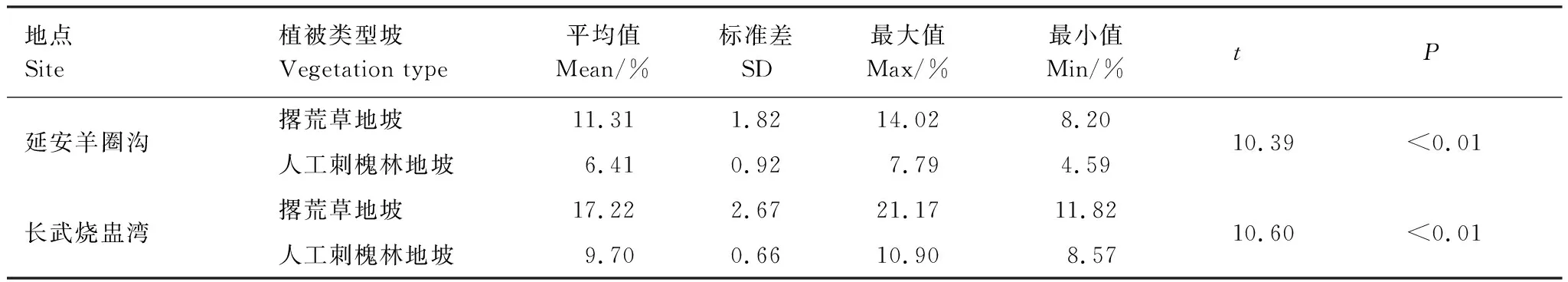

據本研究所調查的坡面平均土壤含水量,兩個區域皆表現出人工刺槐林地坡低于撂荒草地坡。其中,延安羊圈溝人工刺槐林地坡平均土壤含水量比撂荒草地坡低4.90%,降低程度為43%;而長武燒盅灣人工刺槐林地坡平均土壤含水量比撂荒草地坡低7.53%,降低程度為44%(表 2)。而且,通過獨立樣本T檢驗知,撂荒草地坡土壤水分含量皆顯著高于人工刺槐林地坡(表 2,P<0.01)。根據對本研究中設計的不同土層土壤水分含量分析,撂荒草地坡與人工刺槐林地坡土壤水分含量存在于所有土層中(圖 2)。標準差可以反應土壤水分的空間離散性或者異質性。本研究中,兩個區域的人工刺槐林地坡土壤含水量的標準差皆明顯低于自然撂荒草地 (表 2),而且,隨深度的增加,人工刺槐林地坡土壤含水量的標準差更低,相比之下,撂荒草地坡標準差隨深度增加變化不大(圖 2)。

表2 兩個區域刺槐林地坡和撂荒草地坡土壤水分統計信息

圖2 兩區域刺槐林地坡和撂荒草地坡土壤水分對比Fig.2 Comparison of soil water content between black locust forestland and abandoned farmland in the two zones

2.2 兩種植被恢復土壤水分坡面變化趨勢

本文采用一元線性回歸的方式來探討和比較土壤水分沿坡面的變化趨勢,并采用線性回歸的斜率表示土壤水分沿坡面變化趨勢的程度。結果顯示,土壤水分含量沿坡底向坡頂皆呈現降低的趨勢。而且,在調查的兩個區域的人工刺槐林地坡和撂荒草地坡皆可發現降低的趨勢(圖3,圖4)。對于不同土層土壤水分而言,沿坡面的變化趨勢有不同表現。對撂荒草地坡而言,土壤水分沿坡底向坡頂的變化隨深度增加有增強的趨勢。如延安羊圈溝撂荒草地坡土壤水分在表層(20—60 cm和80—100 cm)沿坡面的變化斜率分別為-0.054和-0.239(R2= 0.00165,P<0.05),而較深層(260—300 cm)的為-0.301(圖3);長武縣燒盅灣撂荒草地坡有相似趨勢(圖4)。相反,人工刺槐林地坡的土壤水分含量沿坡面的變化趨勢有隨深度增加而減弱的趨勢。如長武縣燒盅灣人工刺槐林地坡土壤水分在表層(20—60 cm和80—100 cm)沿坡面的變化斜率分別為-0.178和-0.185 (R2= 0.472,P< 0.05),而較深層(260—300 cm)的為-0.090(R2= 0.559,P<0.01)(圖4),延安羊圈溝刺槐林地坡有相似的趨勢(圖3)。對比兩種恢復方式,總體上,兩個區域撂荒草地坡土壤水分沿坡面變化趨勢皆比人工刺槐林地坡更明顯(圖3,圖4)。對比兩個區域,長武縣燒盅灣撂荒草地坡土壤水分沿坡面的變化趨勢強于延安羊圈溝撂荒草地坡,而對于人工刺槐林地坡來講,土壤水分沿坡面的變化趨勢并沒有明顯的差異(圖3,圖4)。

圖3 延安羊圈溝刺槐林地和撂荒草地土壤水分沿坡面變化趨勢(由坡底向坡頂)Fig.3 Variation trends of soil moisture in black locust forestland and abandoned farmland from the bottom slope to the top slope in Yanan Yangjuangou

圖4 長武燒盅灣刺槐林地和撂荒草地土壤水分沿坡面變化趨勢(由坡底向坡頂)Fig.4 Variation trends of soil moisture in black locust forestland and abandoned farmland from the bottom slope to the top slope in Changwu Shaozhongwan

3 討論

人工引入植被是黃土高原植被恢復與重建中的一種重要方式[6- 7,27]。然而,近年來,對于引入植被過度消耗并導致嚴重的土壤水分虧缺的現象已有諸多報道[4,15,24]。一方面水分需求量高的人工引入植被(如刺槐)對土壤水分的過渡消耗將導致土壤干燥化,甚至永久性土壤干層的出現[9,28]。相比之下,作為一種自然生態恢復方式的撂荒草地,對土壤水分的影響更為積極。正如本研究所得結果,撂荒草地坡的土壤含水量顯著高于人工刺槐林地坡(表 2, 圖 2)。另一方面人工引入植被對土壤水分的過度消耗將對土壤水分的時空異質性造成要影響。有研究表明,在植被恢復中采用高耗水的人工引入植被會擾亂土壤水分的空間結構,甚至降低土壤水分的空間異質性[2,24]。這在本研究中也有一定的體現,在所調查的兩個區域的坡面,人工刺槐林地坡的土壤水分的空間離散性(標準差)總是明顯低于撂荒草地坡(表 2, 圖 2)。事實上,土壤水分在多因子的影響下具有極大的時空異質性,氣候(溫度、降雨等),地形(坡向、坡度、坡位等),土地利用/植被等對土壤水分的時空異質性皆有重要影響[15- 16]。

其中,坡面(坡位)土壤水分的差異性是小流域尺度上土壤水分空間異質性的重要組成部分。研究表明,自然狀態下,若坡面植被類型基本一致,土壤水分沿坡底到坡頂有降低的趨勢[18,22- 23]。形成該趨勢的原因可能是:一方面, 高坡位接受太陽輻射更多,溫度更高,蒸發量越大,導致土壤水分越低,另一方面,由于重力作用,降水及土壤水分由從高處向地處匯聚的趨勢[23]。然而,土地利用結構的改變勢必會改變土壤水分的坡面變化趨勢。研究表明,在一個坡面上的多樣化的土地利用結構會擾亂坡位對土壤水分差異的影響[18,24]。基于此,本研究在保證其他地形因子(坡向、坡度等)相似的前提下,探討不同的植被恢復方式(人工和自然)對坡面土壤水分變化趨勢的影響。在所選的兩個小流域的兩種地類中,所得到的土壤水分沿坡面的變化趨勢總體上是一致的,即從坡底到坡頂呈現降低的趨勢(圖3,圖4),這符合前人研究對于坡位對土壤水分影響的結論[18,22],也說明了坡面/坡位對土壤水分影響趨勢的是客觀存在的。但是,在不同生態恢復的影響下,該趨勢表現了一定的差異性,而這些差異性正是說明了不同生態恢復方式對坡面土壤水分結構的影響。首先,作為自然生態恢復方式的撂荒草地,符合自然的植被演替規律[11- 12],在植被群落演替過程中,土壤水分將是氣候和植被共同作用的結果[1,29],所以,撂荒草地所表現的土壤水分差異, 更能體現土壤水分的自然差異。例如本研究中,撂荒草地坡平均土壤水分是顯著高于人工刺槐林地的。而反應在土壤水分坡面變化上,撂荒草地坡土壤水分沿坡底向坡頂的變化趨勢更為明顯(圖3,圖4),且隨深度的增加,該趨勢加強。這應該是與自然狀態下土壤水分坡面變化趨勢相一致的一種狀態。因此,撂荒草地在植被恢復中對土壤水分的積極意義不僅表現在對土壤含水量的恢復和保持,在土壤水分結構的維持上也有積極的意義。相比之下,在人工刺槐林地坡土壤水分沿坡面變化趨勢明顯較弱(圖3,圖4)。對土壤水分的過度消耗不僅導致了土壤干燥化及虧缺,過低的土壤水分含量也導致其空間差異性的降低,本研究結果顯示人工刺槐林地坡差異性(標準差)較撂荒草地坡低(圖 2),而這應該是人工刺槐林地坡土壤水分沿坡面變化趨勢較弱的最直接的原因。從此意義上來講,人工刺槐林地應該是削弱了地形因素對土壤水分的影響,改變土壤水分的自然狀態的空間變化趨勢,而這也應該作為人工引入植被對土壤水文消極影響的一個重要體現。而且,本研究結果也顯示,人工刺槐林地坡土壤水分沿坡面的變化趨勢隨深度增加而變弱。如在260—300 cm深度,土壤水分沿坡面幾乎沒有太明顯的變化趨勢(圖3,圖4)。事實上,由于刺槐林地普遍具有深根系統,并通過根系提水,使得較深層土壤水分消耗量更大[2],且難以得到雨水補充,導致較深層土壤水分下降更為明顯。人工刺槐林地降低土壤含水量的同時削弱了坡面/坡位對土壤水分的影響。這應該也是人工林對土壤水分環境消極影響中不可忽略的一部分。此外,對比研究中的兩個區域相應的坡面,人工刺槐林地間的差值為3.29%,而撂荒草地間的差值為5.91%(表 2)。人工刺槐林明顯降低了兩個區域的土壤水分差異,而且,總體上,長武縣燒盅灣撂荒草地坡土壤水分在各層的的坡面離散性(標準差)(圖2)皆高于延安羊圈溝撂荒草地坡;就坡面變化趨勢而言,長武縣燒盅灣撂荒草地坡土壤水分沿坡面變化趨勢也強于延安羊圈溝刺槐林地坡(圖3,圖4)。相比之下,人工刺槐林地坡土壤水分的坡面標準差及變化趨勢在兩個區域相差皆不明顯(圖2—圖4)。這說明土壤水分的過度消耗不僅降低了不同區域背景下的土壤含水量的差異,而且也降低了坡面/坡位對土壤水分影響的差異性。

通過以上分析,自然狀態下,坡面土壤水分的變化趨勢是客觀存在的。高耗水的人工刺槐林地不僅過度消耗了土壤水分,導致低土壤含水量,而且對土壤水分的坡面結構或趨勢的影響是非常明顯的。這應該也是人工刺槐林對土壤水分負面效應的一個體現。相比之下,撂荒草地對于維持或恢復土壤水分的坡面變化趨勢上有更為積極的意義。

4 結論

不同恢復方式對土壤水文的影響是多方面的。人工刺槐林地不僅通過過度消耗土壤水分而降低了土壤含水量,使其顯著低于撂荒草地,而且,對土壤水分的空間結構也產生不可忽略的影響。本研究中,人工刺槐林地坡土壤水分坡面差異性總體上比撂荒草地坡低,說明人工刺槐林地坡削弱了土壤水分的差異性或降低了水分的異質性。就土壤水分的坡面變化趨勢來講,撂荒草地土壤水分沿坡底到坡頂的降低趨勢更為明顯,且隨深度增加呈現加強的趨勢,這應該是與自然條件下土壤水分的坡面變化趨勢相符合的;相比之下,人工刺槐林地坡土壤水分的坡面變化趨勢較弱,而且土層越深,土壤水分的坡面變化趨勢越弱,人工刺槐林降低了土壤水分的坡面變化。因此,就土壤水分含量及其空間結構的保持上來講,撂荒草地應是比人工引入植被更為合理的植被恢復方式。這說明不合理的植被重建措施不僅會影響土壤水分儲量,而且會擾亂土壤水分的自然差異性。就土壤水分的坡面變化趨勢而言,作為植被重建時的基本單元,應該充分考慮其水分變化及分布規律,合理選擇和配置植被,以達到控制侵蝕及水土保持的最大生態效益。

致謝:感謝位于延安羊圈溝村的黃土高原生態恢復與水土保持觀測研究站和位于長武縣的中國科學院長武黃土高原農業生態試驗站為研究提供的支持和幫助。