探討無框架立體定向在腦出血手術治療中的應用價值

崔來賢,翟乃池,宋建建

淄博市中心醫院神經外科,山東淄博 255036

腦出血的發病機制多由高血壓合并小動脈硬化而引發,患者發病時多表現為頭痛、嘔吐、意識障礙、語言障礙等,病情嚴重患者還可出現意識模糊、昏迷等嚴重并發癥,繼而給患者的生命健康造成了嚴重的危害[1]。腦出血容易發生在冬春季,且男性患者居多,其發病誘因與多種因素有關,如情緒激動、肥胖、血壓波動、不良嗜好等均可導致該疾病的發生[2]。腦出血的危害性極其嚴重,可導致患者致殘、病死,為了提高患者的生存質量,改善預后,臨床上多采取手術方式對其進行治療[3]。臨床上傳統的開顱手術雖然能夠在不同程度上改善患者的不良癥狀,但是該手術治療的創傷性比較大,容易引發多種并發癥,進而導致臨床效果不盡人意。隨著醫學技術的不斷進步,近年來,無框架立體定向手術逐漸被用于腦出血手術治療中,該手術治療具有創傷小、恢復快、預后良好等優勢[4]。該文研究中,該院對2016年7月—2017年7月收治的80例腦出血患者采用2種不同的手術方式進行治療,現將其總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將該院收治的80例腦出血患者按數字法進行分組:常規組與實驗組,各40例。常規組患者中18例女,22例男;年齡最小41歲,最大83歲,平均年齡(67.54±2.41)歲;其中,出血量為 13~34 mL,平均出血量為(20.32±0.35)mL。實驗組患者中17例女,23例男;年齡最小42歲,最大83歲,平均年齡(67.62±2.43)歲;其中,出血量為 15~35 mL,平均出血量為(20.25±0.21)mL。比較2組腦出血患者的一般資料發現,差異無統計學意義(P>0.05),可對比。入選標準:該次研究經該院倫理委員會批準,所有患者均經顱腦CT檢測確診為腦出血且局限于基底節,且患者知情并簽署同意書。排除標準:排除其他心血管疾病、心、肝、腎嚴重障礙疾病以及精神障礙患者等。

1.2 治療方法

常規組:實施保守治療,對患者應用內科綜合治療方式進行治療,首先對患者進行脫水降顱壓對癥治療干預,并給予患者營養神經,有效促進血液微循環,改善患者的腦代謝狀況,盡可能規避并發癥的發生,同時定期協助患者翻身,加強扣背以及肢體功能鍛煉等。

實驗組:采用無框架立體定向手術對患者進行治療,CAS-R-2型無框架立體定向機器人作為輔助手術系統。手術之前對患者進行剃頭處理,MARK點于患者的頭部貼放,而后對患者進行CT掃描定位,2~3 mm層厚,立體定向手術系統中直接導入掃描圖像,以利于手術靶點、路徑確定。對患者實施手術時,采用塑形枕對患者的頭顱進行固定,然后進行標志點注冊,并對空間影射關系進行建立;機械臂操作使其與事先制定的手術路徑相吻合后將機械臂鎖定,而后錐顱,對血腫腔進行穿刺,采用導絲對14號硅膠引流管進行導引操作處理,將患者腦部血凝塊抽吸,并將引流袋外接。依據復查顱腦CT狀況考慮是否將生理鹽水5 mL/尿激酶3萬U注入,若殘余<5 mL可直接拔管處理,若量過多可多次將尿激酶注入,3 h閉管后開放引流,并對引流狀況進行觀察,引流持續時間約3 d,待少量血腫殘余后或血腫消失后拔管。出血后4~60 h為鉆孔時間,置管時間5 d以內。

1.3 觀察指標

比較觀察2組患者的腦血流動力學參數狀況以及生活質量評分情況。采取DA-2000型腦循環分析儀(上海德安公司生產)進行腦血管功能檢測,腦血流動力學參數狀況應用專用計算機軟件進行分析,檢測內容包括Qm(平均血流量)、DR(血管動態阻力)、Vm(平均血流速度)以及Rv(血管外周阻力)等;生活質量評分情況采用生活質量評價量表SF進行評定,內容包括社會功能、肢體功能、認知功能以及心理功能等,分數越高生活質量狀況越良好[5]。

1.4 統計方法

2 結果

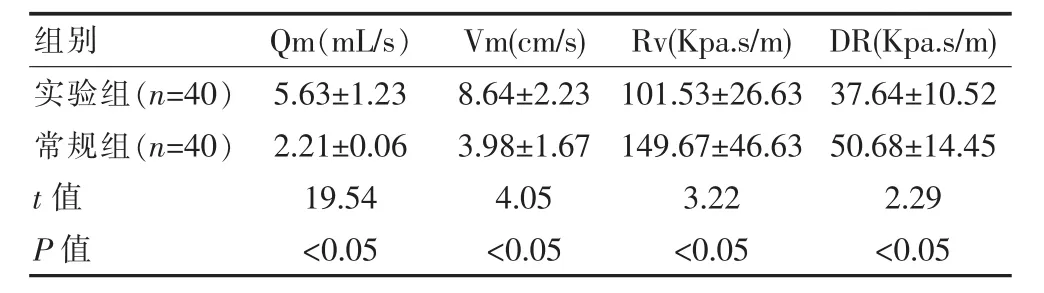

2.1 比較2組患者的腦血流動力學參數狀況

實驗組患者的腦血流動力學參數狀況顯著優于常規組患者,比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 比較2組患者的腦血流動力學參數狀況(±s)

表1 比較2組患者的腦血流動力學參數狀況(±s)

組別Qm(mL/s)Vm(cm/s)Rv(Kpa.s/m) DR(Kpa.s/m)實驗組(n=40)常規組(n=40)t值P值5.63±1.23 2.21±0.06 19.54<0.05 8.64±2.23 3.98±1.67 4.05<0.05 101.53±26.63 149.67±46.63 3.22<0.05 37.64±10.52 50.68±14.45 2.29<0.05

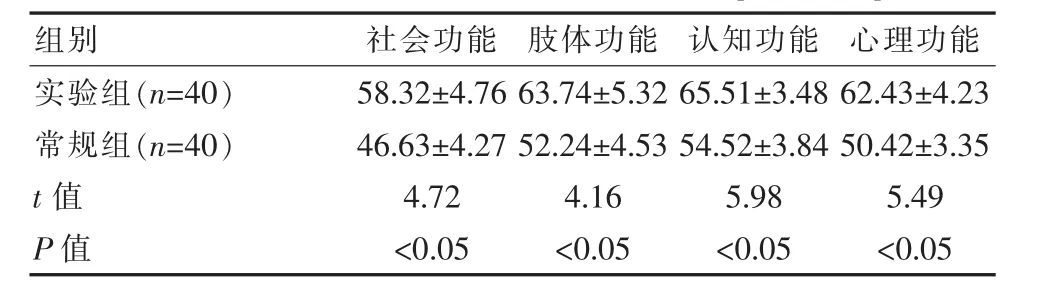

2.2 比較2組患者的生活質量評分情況

實驗組患者的生活質量評分情況明顯高于常規組患者,比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 比較2組患者的生活質量評分情況[(±s),分]

表2 比較2組患者的生活質量評分情況[(±s),分]

組別 社會功能 肢體功能 認知功能 心理功能實驗組(n=40)常規組(n=40)t值P值58.32±4.76 46.63±4.27 4.72<0.05 63.74±5.32 52.24±4.53 4.16<0.05 65.51±3.48 54.52±3.84 5.98<0.05 62.43±4.23 50.42±3.35 5.49<0.05

3 討論

作為臨床常見的心腦血管疾病,腦出血的發病率占急性腦血管疾病的30%以上,且致殘率和病死率極高,對患者的生命健康造成了嚴重的威脅。腦出血的病理機制比較復雜,包括腦組織損害導致凝血纖溶系統改變、血腫占位引發顱內高壓,微循環障礙繼發腦水腫等。腦出血的臨床表現根據出血部位、患者年齡、出血量等不同而各有差異,大部分患者往往會出現頭暈、頭痛、運動障礙等不良癥狀,繼而嚴重降低了患者的生存質量。腦出血首選的治療方式為手術治療,如開顱手術,但是傳統的開顱手術屬于開創性手術方式,會在不同程度上對患者的腦組織造成破壞,且容易對正常的周圍腦組織造成擠壓,繼而誘發缺血水腫、神經損傷等嚴重并發癥,大大加劇了患者的病情[6]。患者腦血管破裂后出血形成血凝塊,此時凝血酶原將會被有效激活,并逐步轉變成為凝血酶,最終加重了腦水腫對腦組織造成的損害。通常情況下,腦出血患者出現腦水腫后往往于2~3 d達到高峰期,腦水腫的發生嚴重限制了患者的顱內容積代償能力發揮,導致腦血管的調節功能大大減弱[7]。為此,任何微小變化均可能導致患者顱內壓驟然升高,基于此必須選擇一種高效的手術方式對患者進行治療,以此有效規避嚴重的不良后果發生,降低患者的死亡風險。

臨床上針對腦出血以有效清除血腫為主,這也是提高預后的關鍵。無框架立體定向手術是一種應用比較廣泛的臨床手術模式,研究表明,在腦出血患者中采取無框架立體定向手術進行治療能夠快速清除血腫的占位效應,最大限度降低顱內高壓、腦水腫等并發癥對周圍腦組織造成的損害,有效減輕和改善腦組織微循環障礙[8]。張俊等人[9]針對小腦出血使用無框架立體定向技術進行治療,實驗組患者治療后的社會功能評分為(57.20±6.50)分,軀體功能評分為(59.60±7.50)分,心理功能評分為(65.80±9.20)分,明顯優于高于對照組患者。該文研究中,該院對實驗組患者行無框架立體定向手術治療,患者治療后的社會功能評分為(58.32±4.76)分,肢體功能評分為(63.74±5.32)分,認知功能評分為(65.51±3.48)分,心理功能評分為 (62.43±4.23)分,而常規組患者的社會功能評分為(46.63±4.27)分,肢體功能評分為(52.24±4.53)分,認知功能評分為(54.52±3.84)分,心理功能評分為(50.42±3.35)分,2組比較發現實驗組患者的生活質量評分優于常規組患者,與前人臨床研究結果相似。此外,患者治療后的腦血流動力學參數狀況顯著優于采取保守治療的常規組患者,實驗組患者的 Qm 為(5.63±1.23)mL/s,Vm 為(8.64±2.23)cm/s,Rv 為 (101.53±26.63)Kpa.s/m,DR 為 (37.64±10.52)Kpa.s/m,常規組患者的 Qm 為(2.21±0.06)mL/s,Vm為 (3.98±1.67)cm/s,Rv 為 (149.67±46.63)Kpa.s/m,DR 為(50.68±14.45)Kpa.s/m(P<0.05)。究其原因主要是由于無框架立體定向手術屬于微創性手術方式,因而其創傷比較小,能夠最大可能降低手術牽拉操作處理等對周邊腦組織的損傷,手術后亦可將尿激酶經由引流管注入其中,從而有效促進多余血腫的溶解,最終有效降低再出血發生率[10]。此外,由于該手術能夠進行手術路徑規劃,因而可以在很大程度上較好地規避重要血管神經,從而有效降低二次損傷的發生,而通過置管進行血腫抽吸,則能夠快速地促進血腫的消失,繼而大大縮短手術時間,并有效降低手術不良風險,因此該手術治療的應用優勢十分顯著[11]。但是,需要留意的是應對引流液的性質、顏色等進行密切的監控,必要情況下及時對患者行開顱手術進行處理。該文研究中,實驗組患者治療后的生存質量評分狀況明顯優于常規組患者的保守治療,實驗組患者的社會功能、肢體功能、認知功能以及心理功能等評分狀況明顯高于常規組患者(P<0.05),充分突顯了無框架立體定向手術的臨床應用優勢。

綜上所述,在腦出血患者中應用無框架立體定向手術治療的臨床價值高,能夠有效促進患者的康復,值得推廣。